【277頁】

女性の就労と嗜好形成

——日・英における被服消費行動をめぐって——1)

眞嶋 史叙

1.はじめに

1990年代末以降,日英両国で衣料品一般の価格破壊が急速に進行し,ファッション消費を通じて「豊かさ」を追求することが消費者大半の手に届くものとなってきた(坂井 1995: 54; 家経研編 1996: 212)。供給面では,流通過程での技術革新・効率化,そして生産過程のグローバル化によるコスト削減などが大きな要因として挙げられるが,同時に,供給面でのこれらの変化は需要面の変化によって促され,特徴付けられていたように思われる。

一般に,マーシャル型需要関数では衣料品需要は衣料品価格・予算制約・個人的な選好の関数であると定式化されるが,より具体的に過去10年間の変化に着目すれば,需要面では①景気サイクルなどのマクロ経済的な変化,②消費者個人の所得や家族規模など予算制約に関するミクロ経済的な変化,③そして経済学では一般的に所与とされる消費者の嗜好の変化について考慮する必要がある。本稿では,1990年代半ば以降,20代後半から30代半ばまでの若い女性達の生活環境を取り巻く社会経済的な変化が衣料品需要に与えてきた影響について日・英のデータを調査し,両国における所得水準や文化的嗜好の差違と消費行動の関係を考察することによって,需要の側面からこの関連を検討したい。日本に関しては,家計経済研究所による「消費生活に関するパネル調査」の個票データ分析,英国に関しては,労働省が公表している「家計調査」の個票データ分析をおこなう。

本論文は8章構成となっている。次章では過去10年間における衣料品需要パターンの変化に関する仮説を打ち立て,3章・4章ではデータの性質および分析モデルを説明し,消費行動分析における個票データの利用を概念化する。5章では女性の社会進出がファッション需要に与える影響を分析し,6章では女性の余暇選好とファッション需要の関係を分析する。7章では需要面の変化に対応した小売業の業態変化を明らかにする。最終章では実証データ分析の結果をまとめ,今後の研究課題を提示する。

2.現代女性と被服消費選好の変化

価格破壊現象について,前述のように供給面での効率化に起源があるとする見方がある一方で,需要面では,不景気によるデフレが原因であるとする見方が日本で支持されてきた。しか【278頁】し,好景気が継続する英国での価格破壊の事例と比較すると,マクロ的な所得変化だけでは両国に一貫した説明として不十分であることがわかる。1990年代初頭に両国とも不況を経験して以来,日本経済はマイナス成長が継続し,さらに1997年末の金融危機以降は物価の下落からも脱却できない状況に陥ったが,英国経済は1990年代半ば以降GDP成長率4%前後の好景気で,物価上昇傾向も持続してきた。しかし,衣料品価格の下落傾向は,1998-2003年に3%減少した日本よりも,17%減少した英国で顕著である。特に英国の婦人服価格に至っては28%もの下落傾向をみせている(総務省2003b; ONS 2003a)。両国の家計調査報告を見ると,両国で共通の価格下落傾向が影響して,衣料品支出は日本では20%減少し,英国では3%減少している(総務省 2003a; ONS 2003b)。

衣料品価格と需要の下落傾向は,マクロ的な所得変化からだけではなく,消費者層の構成要素のミクロ的な変化,特に変化の顕著な20-30代の女性の消費行動に注目すると理解が深まるであろう。従来,この年齢層の女性はライフサイクル上「若年家族期」に位置づけられ,結婚して子どもを産み,労働市場から一時的にもしくは完全に引退しているというのが,典型と考えられてきた。その後,この年齢層の就労率が上昇するとともに,英国ではM字型就労パターンから男性と同様の逆U字パターンへと移行し,日本でもM字型の中落差が小さくなった。その過程で1980年代末には子どもを持たない,いわうる「キャリア・ウーマン」とその他の女性の間で階層化が進み,被服予算の違いも強調されるようになった。しかし,過去10年間は非正規勤務者の増加にみられるように「就労−生活バランス」が自由化・多様化し,子持ち女性も外で働き易くなったため,消費にかかる予算制約の差も減少してきた。衣料品価格と需要の下落傾向は,女性の就労化が進行した結果,消費者層がシフトしたことに原因があると考えることができよう。

しかしながら,就労化の進行に伴う予算制約の変化は,短期的な経済サイクルに連携する可能性があり,日・英に共通する説明としては依然不十分であるかもしれない。むしろ,長期的な生活水準の上昇とともにシフトすると思われる,選好・上昇志向の変化を考慮すべきではないだろうか。近年、嗜好の差違による社会階層化の問題と教育水準などの文化的要因が注目されてきたが,階層化の局面に対して嗜好の平等化傾向の局面が強まってきたことが,前述の消費者層のシフトに関係しているのではないかと考える。日・英の世論調査によれば,1990年代半ば以降,20-30代の女性の間で物質主義・余暇選好・ファッションへの関心が強まってきているという(政府広報室2003; Mintel 2004)。1990年代後半以降の供給条件の変化により生じた衣料品の価格破壊現象は,就業という枠にとらわれず余暇時間のライフスタイルを重視する女性達の選好に応えるものとして進行してきた。そして,消費・余暇活動における嗜好の平等化傾向によって,教育水準などの文化的要因に基づく既存の階層差が縮まってきたのではないだろうか。つまり,既存の消費文化の普及が進んで大衆化し,その需要に対応した大手資本がこの消費者層をターゲットにして郊外型量販店を拡大させていったのではないかということである。一見,短期的な経済状況に影響されるとみられた衣料品の価格破壊現象は,実際には長期的な嗜好の変化が供給を加速的に刺激したという意味で促進的効果を発揮したものであるといえよう。これらの問題を以下において実証していく。

3.データ

以下の分析では「教育水準」の差を固定的要因として用い,「就労−生活バランス」の違い【279頁】および「余暇時間の使い方」の違いが被服消費行動に与える影響を日・英比較という枠組みで検証していく。

日本の女性消費者に関しては,買い物行動に関する質問項目を含んだ1995年版及び1998年版の「消費生活に関するパネル調査」(家計経済研究所調べ)を利用し,パネル回答者の個人的属性や家計予算制約が被服購買行動に与える影響を検討する。26-36歳女性のクロスセクションデータを1995年(1341名)1998年(1193名)から抽出した。「消費生活に関するパネル調査」は1993年以降続く調査で,若い女性に焦点を当てたところにその独自性がみられる(北村 2002: 11)。実質的な支出額の詳細に関するデータに欠けるが,被服消費行動に関する潜在的な消費者選好を知りうる貴重な情報源となっている。

英国の分析に関しては,英国政府統計局による「家計調査」の個票データを用いる。日本のデータとの比較を前提として,26-36歳女性のクロスセクションデータを1995年(1496名)1998年(1454名)2002年(1509名)から抽出した。英国家計調査は毎年約1万世帯を対象にして1957年以降続く(物価指数ウェイト計算用の)政府調査で,回答率は6割を超える。世帯収入に関する口答調査に加え,2週間にわたる家計簿録があるが、ここではこのデータを平均化して,週間支出データベースを作成した。

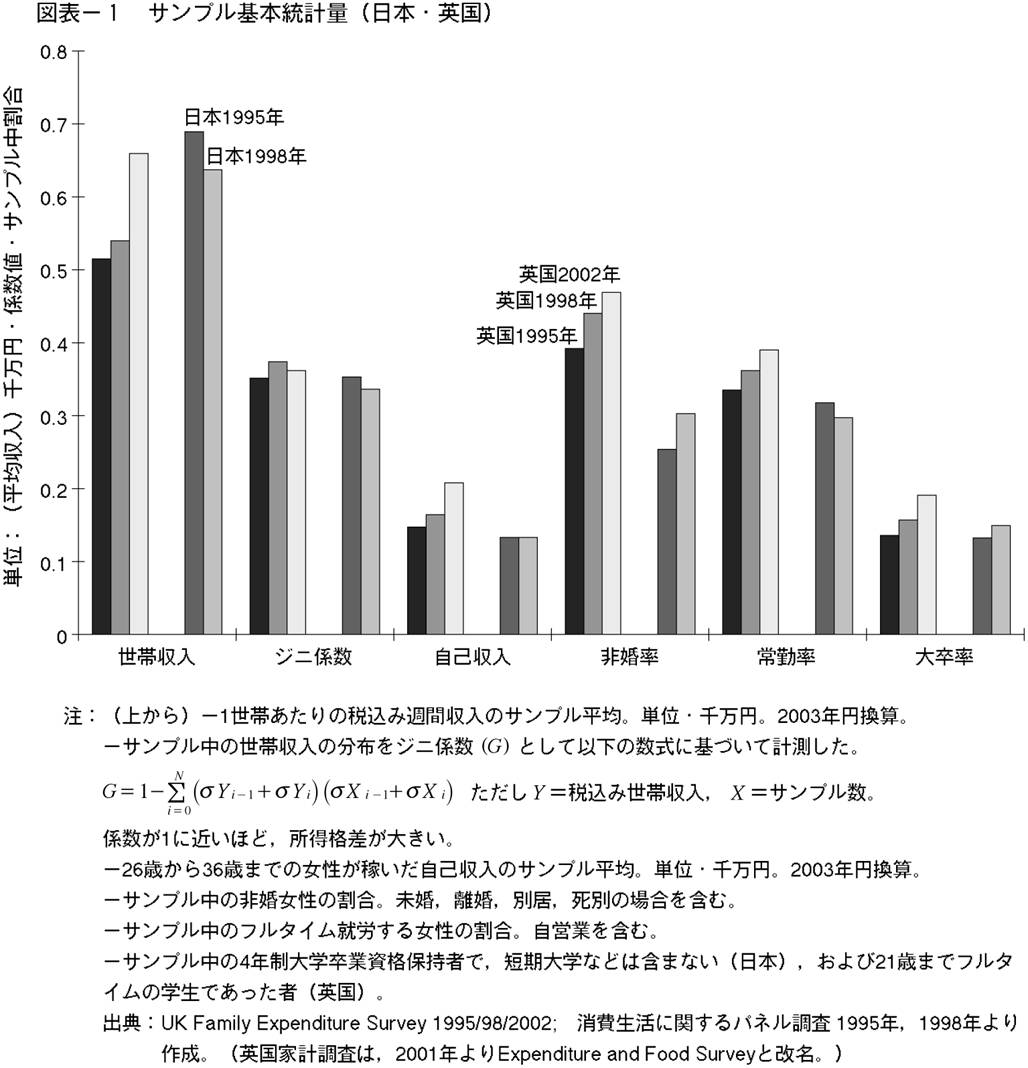

次に両国サンプルデータの基本統計量を略記する。英国サンプルの年間婦人服支出額は306ポンド(1995年)334ポンド(1998年)435ポンド(2002年)を3カ年平均して円換算すると約6万3千円であった。日本のサンプル平均支出額はデータがないために不明であるが,1995-1998年の家計調査年報によると,全世帯年平均支出額は6万6千円から5万5千円に減少している。所得水準および個人的属性に関するサンプル統計量は図表-1の通りである。

26-36歳までの女性サンプルの特性について図表-1に示した内容を要約すると以下のようになる。まず,平等化傾向の根拠として所得分布の差が日・英両国で縮まったことが挙げられる。日本のサンプルでは世帯毎の税込み平均週給が1995-1998年にかけて減少傾向にあり,その影響でジニ係数が減少しているが,英国サンプルでは1995-2002年までの間に実質価格にして20%上昇し,それを反映した底上げ効果の影響で1998-2002年にかけてジニ係数がやや減少している。

所得格差の縮小には女性本人の貢献が大きい。回答者女性の週給を主婦・無職の女性を含めて平均化した値は,日本のサンプルでは世帯収入の減少傾向に反して実質的増加傾向にあり,英国サンプルでは1995-2002年に実質価格にして50%上昇し,世帯収入の倍以上もの伸び率を示している。これは主に常勤の女性の割合が増加して43%に達したことによる。日本のサンプルは40%が専業主婦で,常勤の女性は1995-98年にかけて減少し全体の3割を切った。女性の教育水準は両国でこの間に上昇している。日本のサンプルでは4年制大学卒の女性が全体の13-15%まで増加し,英国サンプルでは大卒女性は1995-2002年までの間に13-19%にまで上昇している。

家庭生活の面をみてみると,結婚・出産をしないもしくは遅らせることで予算制約の調整が進んできたことがわかる。日・英両国のサンプルで非婚者は増加傾向にあるが,非婚女性のうち,日本では大半が親と同居をし(増加傾向),英国では約3割が同棲している(減少傾向)。子供のいない女性の割合は日本では39%と高く,英国2002年サンプルでも約3割にまで達している。

【280頁】

4.分析方法

各サンプルデータから婦人服支出額および買い物選好を従属変数として,世帯収入,年齢,婚姻関係,子供の有無,就業状態,教育水準および余暇活動を説明変数として選び出し,以下のような手順で重回帰分析をおこなった。

日本のサンプルの分析には買い物選好の選択肢を従属変数として用いる。「消費生活に関するパネル調査」の1995年及び1998年版で調査された,買い物行動に関する質問には,「購入先」,「購入時の留意点」,「ブランド志向か,価格志向か」という3項目があるが,本分析では「自分のワンピース,スカート,ブラウス」に関する,ブランド・価格志向の質問を取り上げ,①「ブランドやメーカーにこだわらず高いものを買う」,②「高くてもブランドものを買う」,③「【281頁】ブランドものを安く買う」,④「とにかく安いものを買う」の4つの選択肢をそれぞれ従属変数としてもちいる。回答者の分布は1995年サンプルでは①8.9%,②4.3%,③31.6%,④54.1%,1998年サンプルでは①6.5%,②5.5%,③36.8%,④48.7%で,価格重視派の優勢に変化ないものの,ブランド志向がやや上昇していた。日本ではブランド志向が各所得層に広まっているため,ブランドか価格かというバランスによってファッション消費行動を適宜差別化しうるといえよう。

ブランド・価格指向のバランス基準は極めて主観的なものであり,選択肢相互が完全に差別化しうるものではない。これらを従属変数として使用するにあったって,選択肢相互の類似性が強いため多項ロジットモデルは使用せず,また推計の極めて困難な多項プロビットモデルの使用も避ける(牧他

1997: 260-2)。それぞれの選択肢を,例えば「ブランドにこだわらず高いものを買うかどうか」という2項選択の問題として取り上げ,2項プロビットモデルを使って推計する。標準正規分布をとる確率密度関数![]() を用いて,正の選択

を用いて,正の選択![]() がなされる確率

がなされる確率![]() を推計する。

を推計する。

数式1 プロビットモデル

![]()

ただし ![]() =ブランド・価格志向のダミー

=ブランド・価格志向のダミー

![]() =家計の可処分所得

=家計の可処分所得

![]() =

=![]() 項目にわたる個人的属性(e.g.配偶者有無・就業状況)のベクトル

項目にわたる個人的属性(e.g.配偶者有無・就業状況)のベクトル

![]() =誤差項

=誤差項

モデルの推計には最尤法を用い,尤度関数の対数を最大にする![]() 推定量を求める。

推定量を求める。

数式2 最尤法

![]()

英国の分析では,家計調査個票データより婦人服支出額および購買率を従属変数として用いる。英国家計調査は,2週間の調査期間中につけられた家計簿録に基づいているため,回答者世帯でこの期間に購入しなかった財,例えば衣料品のような半耐久消費財は毎週必ず購入されるという規則性がないので,たとえ潜在的な需要があったとしても,ゼロ支出として記録されてしまうという特徴がある。1995-2002年サンプルでは,2週間の調査期間中に婦人服に関してゼロ支出を記録した割合は66.2-59.5%に下落していた。逆に言えば,婦人服を購入した人の割合が増加したということである。本研究では,この「群生的ゼロ支出」の利点を利用し,プロビットモデルおよび最小2乗法を用いて購買頻度及び支出額の両面から婦人服需要分析をおこなった。なお,最小2乗法の利用については,ヘクッマン標本選択モデルを用いて類似データを分析した際に選択偏向![]() が有意でなかった結果を踏まえている。2)まずプロビットモデルを用いて,調査週間中に購買があったかどうか,すなわち支出額がゼロより大きいかど【282頁】うかという2項選択の確率を推計する。3)

が有意でなかった結果を踏まえている。2)まずプロビットモデルを用いて,調査週間中に購買があったかどうか,すなわち支出額がゼロより大きいかど【282頁】うかという2項選択の確率を推計する。3)

数式3 プロビットモデル

![]()

ただし ![]() =婦人服購買ダミー

=婦人服購買ダミー

![]() =家計の可処分所得

=家計の可処分所得

![]() =

=![]() 項目にわたる個人的属性(e.g.配偶者有無・就業状況)のベクトル

項目にわたる個人的属性(e.g.配偶者有無・就業状況)のベクトル

![]() =誤差項

=誤差項

婦人服購買があったケース![]() のみ最小2乗法を用いて,1回の買い物ごとの支出水準を推計する。

のみ最小2乗法を用いて,1回の買い物ごとの支出水準を推計する。

数式4 線形需要関数(最小2乗法)

![]()

ただし ![]() =婦人服支出額

=婦人服支出額

![]() =家計の可処分所得

=家計の可処分所得

![]() =

=![]() 項目にわたる予算的特徴(e.g.年齢群・就業状況)のベクトル

項目にわたる予算的特徴(e.g.年齢群・就業状況)のベクトル

![]() =誤差項

=誤差項

説明変数に関しては,当初,日・英比較という枠組みの中で社会経済的変化の影響を検証することを目的として,世帯収入,世帯総支出,個人収入,個人総支出,労働時間,年齢,婚姻関係,居住地域,家族構成,子供の数,子供の年齢,教育水準,就業状態,外食や映画鑑賞など余暇活動を含む,6つの連続変数と30点のダミー変数を選び検証した。また日本のサンプルでは親と同居しているかどうかのダミー変数,英国のサンプルでは世帯主の社会階層のダミー変数についてもそれぞれ検証した。その結果,これらの説明変数の中でも世帯収入,未婚ダミー,常勤ダミー,および大卒ダミーがもっとも有意に従属変数と関係していることが分かった。

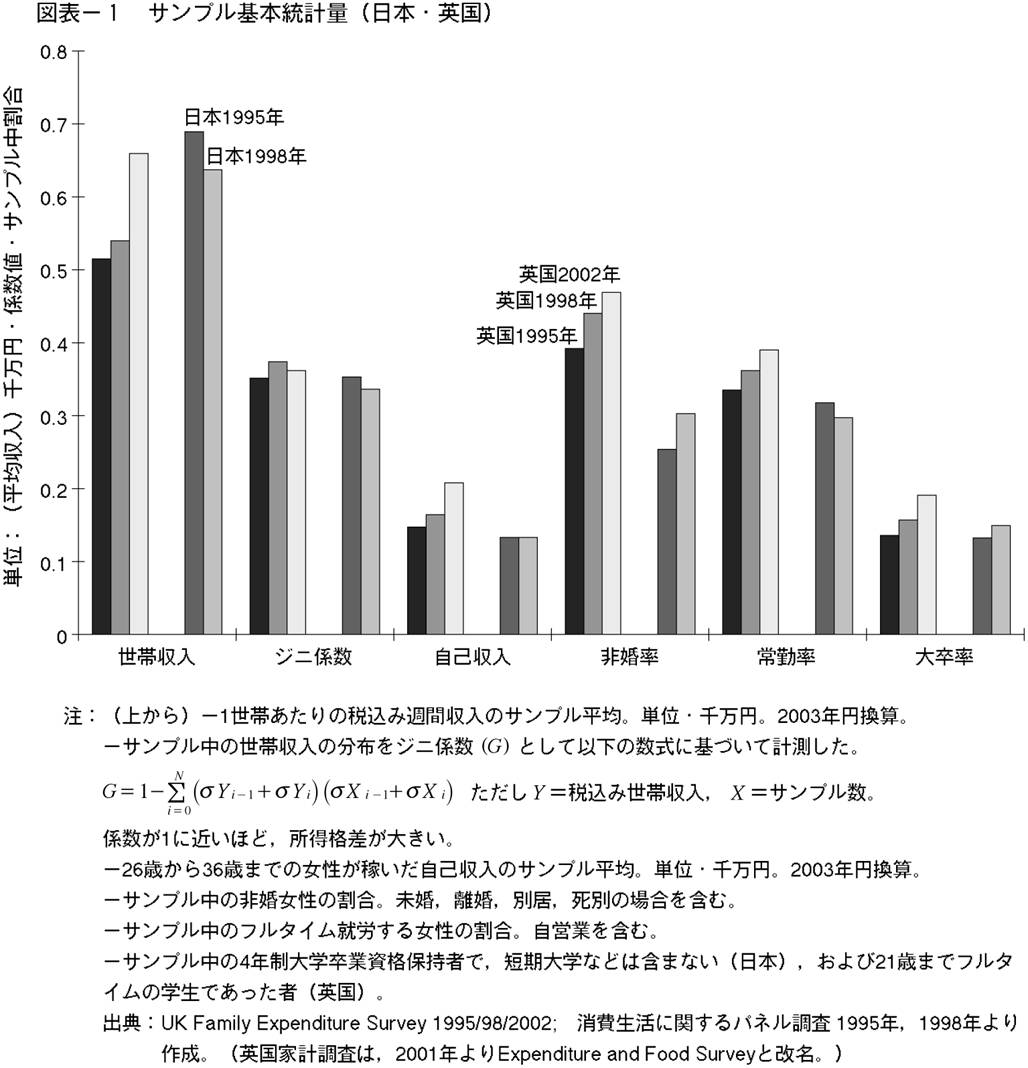

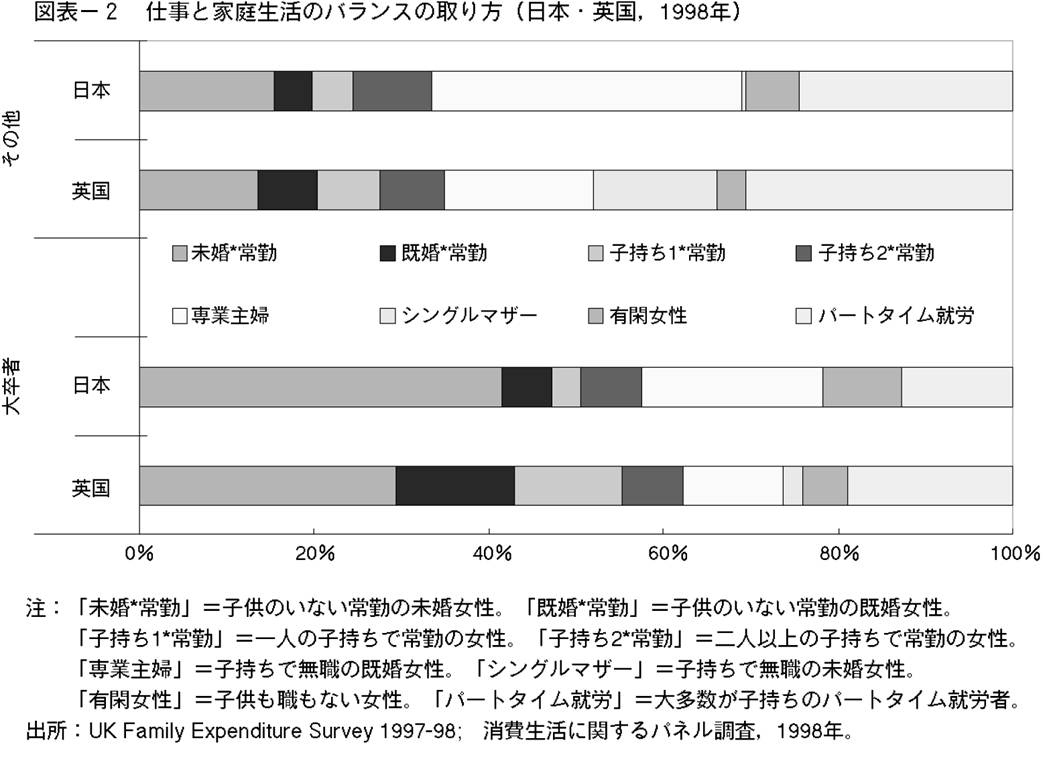

【283頁】多重共線性の問題を回避しながら,所得水準,就労−生活バランス,および教育水準の及ぼす影響をさらに検討するために,説明変数を交互作用してサンプルを8つのグループ(①子供のいない常勤の未婚女性,②子供のいない常勤の既婚女性,③1人の子持ちで常勤の女性,④2人以上の子持ちで常勤の女性,⑤子持ちで無職の既婚女性,⑥子持ちで無職の未婚女性,⑦子供も職もない女性,⑧大多数が子持ちのパートタイム就労者)に分割し,仕事と家庭生活の組み合わせがそれぞれ重複しないようにした。(図表-2を参照。)

日本の大卒者サンプルでは未婚で常勤女性のグループが最も大きな割合を占め,英国のサンプルでは常勤で1人の子持ち女性の割合がやや大きい。20-30代の女性にとって,日本では常勤の仕事か専業主婦かどちらかの選択になりがちであるが,英国では子供の数を減らすことで仕事と育児の両方をやりくりする傾向があることが読み取れる。大卒者以外では,日本のサンプルで専業主婦の割合が大きく,英国では無職のシングルマザーが顕著であった。無職で子供のいない女性は各サンプルで少数派ではあるが,日本の大卒者サンプルで最も顕著にみられた。これらの日本人女性の大半は経済的基盤もなく親と同居していた。英国の大卒者以外のサンプルの3割はパートタイムの仕事をしながら子育てをしていた。

5.推計結果1 仕事と家庭生活のバランスと婦人服の需要

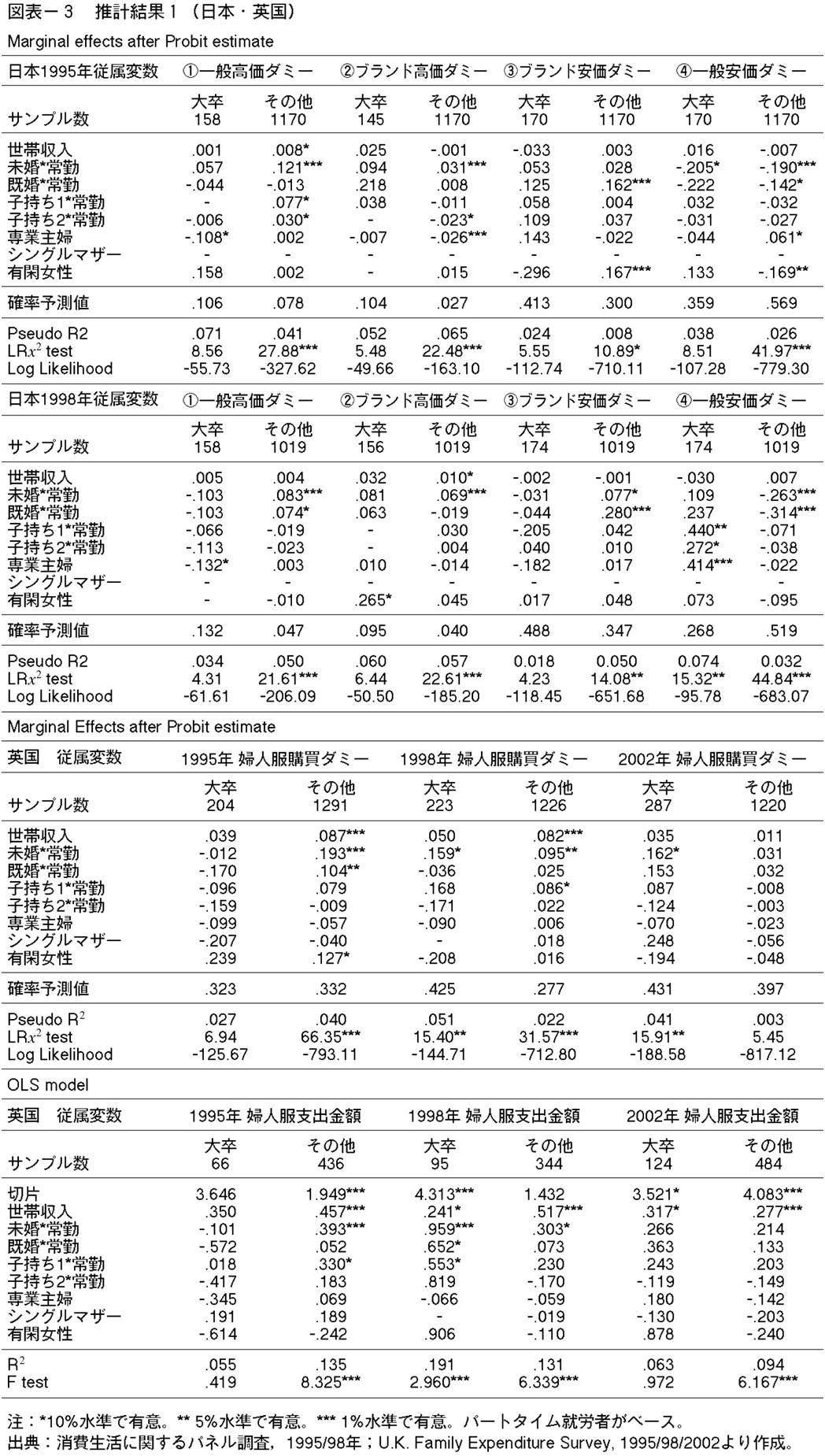

まず日本の1995/98年サンプルに2項プロビットモデルを当てはめ,所得水準や仕事と家庭のバランスの取り方が買い物行動に及ぼす影響を検証した。ブランド・価格志向の4つの組み【284頁】

【285頁】合わせ方をそれぞれ2項選択の従属変数として用いた。

日本のサンプルでは1995/98年の両方とも,婦人服の買い物選好の差は大卒かどうかという要因に大きく左右され,大卒者間の差違は有意ではない。また世帯収入による差違は大卒サンプルおよびその他のサンプルの両方でほぼ有意とならなかった。ブランドにこだわるかどうかを別にして,「高いものを買う」という選択肢を選ぶ可能性は大卒者の間で高く,大卒以外の女性の間では常勤の未婚女性の間で高くなっている。反対に「とにかく安く買う」と回答する可能性は子供のいない常勤の女性を除いて全体的に大卒以外の女性の間で高い。中間的な選択として「ブランドものを安く買う」と回答した女性の割合も大卒者の間で大きく,その他の女性の間では子供のいない常勤の既婚女性がそのように回答する可能性が高い。1995年には仕事も子供もいない女性も既婚の常勤女性と同様のブランド志向をみせていたが,1998年には有意とならなかった。さらに1998年には大卒者の間でも子持ち女性の安価商品への選好が高まり,全体的に安価なブランド商品への志向が高くなっているところに平等化傾向の一端が読み取れる。

英国のサンプルでは、まず所得水準を統制した上で,購買するかしないかの2項選択によって,仕事と家庭生活のバランスの取り方と買い物頻度との関係を推計した。日本の推計結果と同様に,被服消費パターンには教育水準の差が大きく影響している。フルタイムの仕事に就いていることも差異化要因として大きく,調査年によっては未婚女性だけでなく,子供のいない既婚女性,子供がひとりだけいる既婚女性の間でも常勤者の間で購買率が高い。これらの女性達に比べ,2人以上子供がいる場合,フルタイム就業者の購買頻度は高くはない。2002年のサンプルは他の2つのサンプルとは違って,その他の女性の間でも,購買頻度を所得水準や「就労−生活のバランス」の取り方の違いによって説明することが難しくなっている。高所得者層と低所得者層,大卒者とそれ以外,フルタイム就業とパートタイム就業や専業主婦の間の購買頻度の差も2002年には小さくなってきている。所得水準の高さや未婚で常勤という条件は,1995/98年サンプルでは婦人服支出額に正に有意な関係を示しているが,2002年には所得水準や就労−生活のバランスの取り方の違いによる支出額の差が顕著でなくなった。

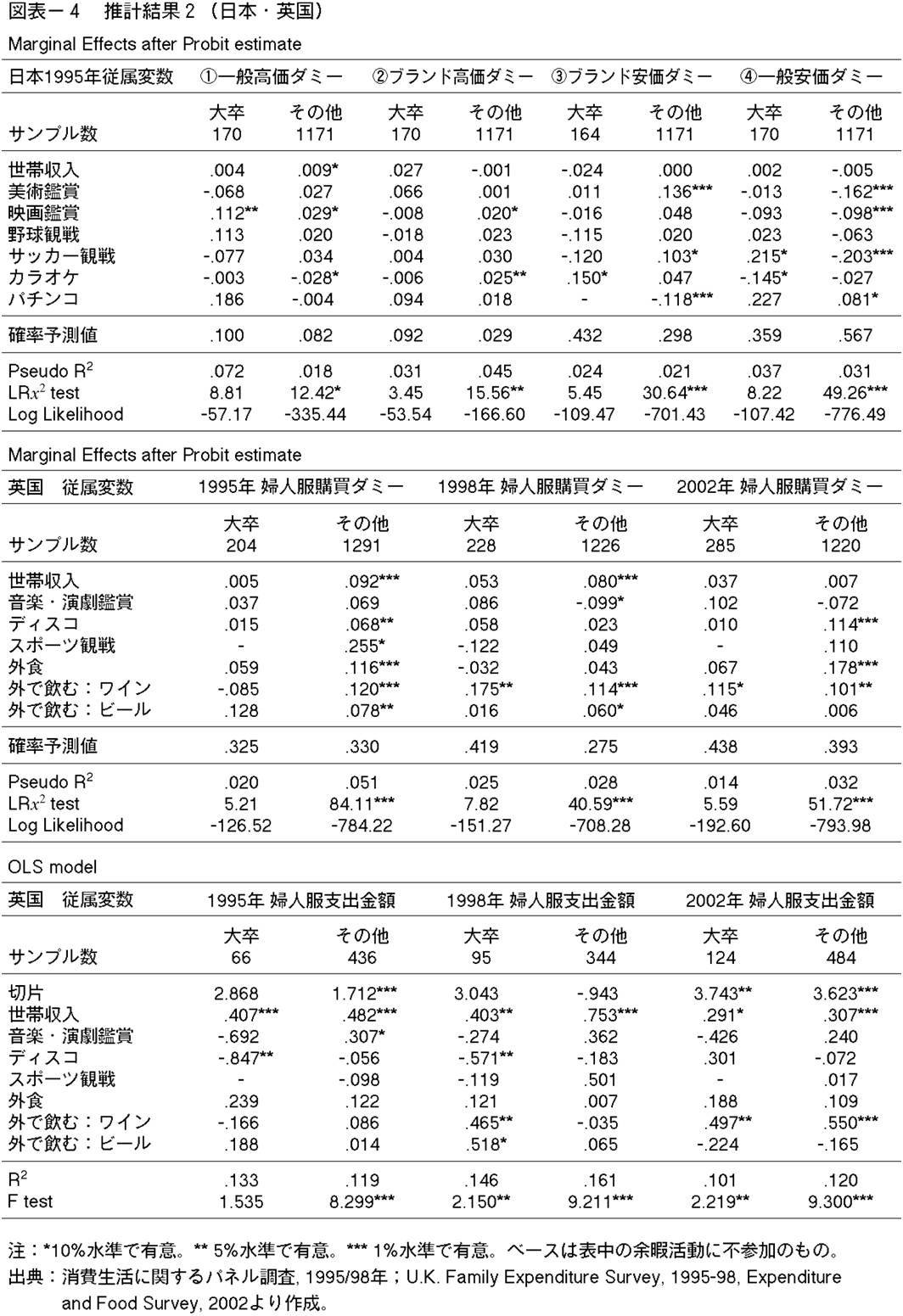

6.推計結果2 被服消費と余暇・娯楽活動

婦人服消費行動にみられるような教育水準による階層差は弱まってきたが,女性の選好・嗜好の平等化傾向はさらに余暇時間の使い方の局面ではどのように現れてくるだろうか。若い女性の消費パターンとして,外食や家庭の外で行われる趣味余暇活動と衣料品にかかる支出は相互補完的であると考えられる。余暇活動と被服消費の関係を調べるために,消費生活に関するパネル調査および英国の家計調査を利用し,外食・余暇活動データを説明変数として選び出した。日本の調査からは活動時間,英国の家計調査では活動出費のデータが入手可能であるが,「群生的ゼロ支出」の問題と国際比較としての一貫性を考慮して,本分析では支出額および活動時間のデータは継続変数としてでなく2項変数として使用した。

日本の「消費生活に関するパネル調査」では趣味・娯楽活動の項目は「社会生活基本調査」の調査項目を参考にして設計され,広範囲にわたって用意されているが,回答者の実体験は美術・映画鑑賞,野球・サッカー観戦,カラオケ,パチンコなど少数の活動項目に集中していた。趣味娯楽活動として外での食事・飲酒の項目は含まれていなかった。余暇活動に関する質問は1994年調査時にのみ調査されたため,パネル調査の利点を生かして1995年の買い物行動調査【286頁】

【287頁】の回答者と照合して利用した。1994年の調査では過去1年間に行われた余暇活動が項目ごとに記録されている。多くの女性が複数の活動に携わっていたが,中でも美術鑑賞と映画鑑賞は相関関係が強く,他の余暇活動とも相関関係がみられた。しかしながらギャンブル性の高いパチンコだけは,カラオケ以外の他の余暇活動との相関関係がみられなかった。大卒者の間ではパチンコと野球観戦の人気が低かった。

趣味娯楽活動とブランド・価格指向の組み合わせ方との関係をみるために,2項プロビットモデルを当てはめ,余暇活動選好が被服消費行動に与える影響を推計した。(図表-4を参照。)余暇活動のうち映画鑑賞を好む女性の間では「ブランドにこだわらず高いものを買う」と回答する可能性が高く,反対にパチンコを好む女性の間では逆に価格重視派が顕著であった。「ブランドものを安く買う」という選択は,大卒者の間ではカラオケをする女性,大卒者以外のサンプルでは美術鑑賞やサッカー観戦をする女性と正に有意に関係していた。嗜好の平等化傾向の一端をこのような局面に見いだすこともできるかもしれない。

英国サンプルの分析では外食,外でのワイン・ビールの消費,演劇・音楽鑑賞,ディスコ,スポーツ観戦などの余暇活動をダミー説明変数として用いた。1995-2002年の間に外でワインを飲む女性の割合は10-12%に上昇し,反対にビールを飲む女性の割合は減少した。演劇・音楽鑑賞をした女性の割合も減少している。英国の推計結果によると,婦人服購入金額は所得水準の違いが影響しているが,その格差は減少傾向にあることが分かる。余暇活動は大卒以外の女性の間で強い差異化要因であり,外食をしたり,ディスコに行ったりする女性の間で被服購買率が高くなっているが,ディスコ活動には安価なファッションが購入されているためか支出金額は低くなっている。また,教育水準に拘わらずワイン志向が購買率の高さと支出水準の高さに強く関係している。

7.流通側の対応

1990年代半ば以降,前述のように,安価な輸入品や海外生産した商品を販売するディスカウント・ストアやスーパーが急速に拡大して,日・英両国で衣料品の価格破壊が進んだ。 日本では1994-2003年にかけて自社ブランド量販店のユニクロが全国で100-600店舗まで急速に拡大し,1999年には東京株式市場に上場を果たしている。英国では郊外型量販店のマタランが1995-2003年の間に50-170店舗へ拡大し,スーパー・アズダで1990年に発足した自社ブランドが2003年には全国250店舗で販売されるようになった。一方,日本ではデパートの大手であるそごうが1994年に経営危機に陥り,1998年には英国最大手の自社ブランド専門店であるマークス&スペンサーの婦人服売上が下落し,販売価格の高さと保守的なファッションが批判の的となった。

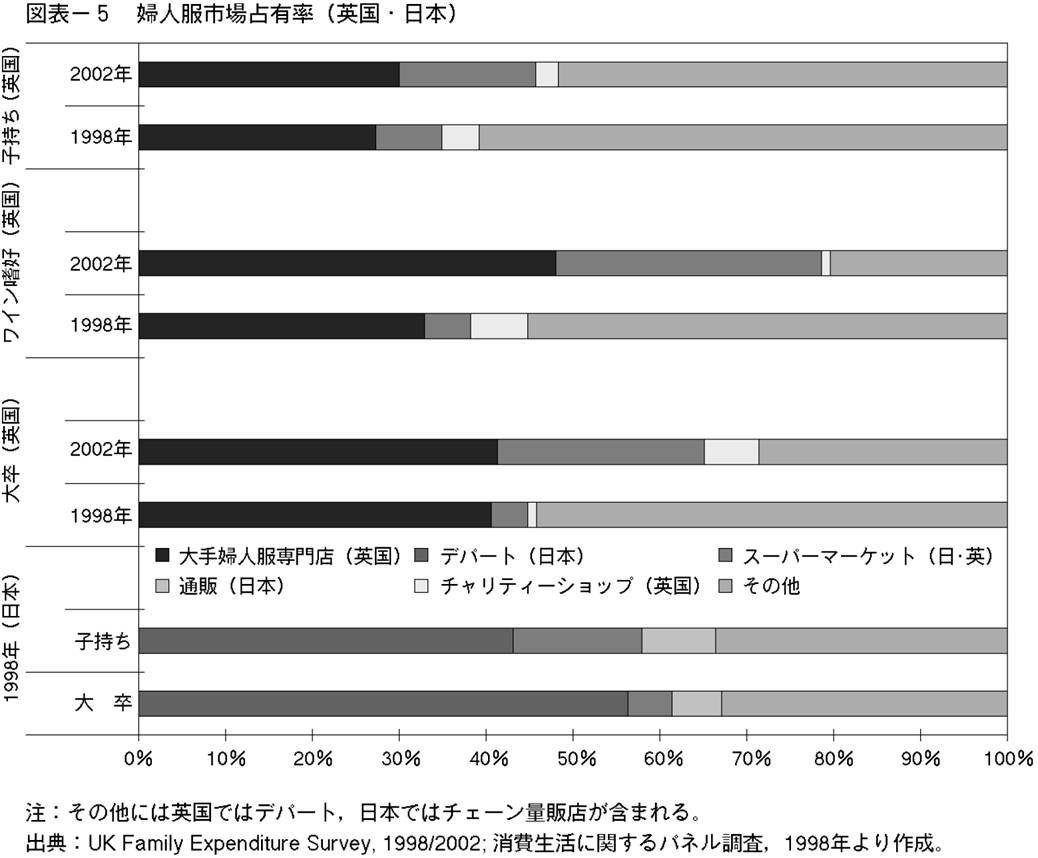

1998-2002年にかけての日・英における婦人服販売形態の変化を図表7にあらわした。英国家計調査の1998-2002年版から,大手婦人服専門店,スーパー及び古着店の3形態で,日本のパネル調査から,一般専門店,デパート,スーパー,通販という選択肢を取り上げ,業態別の市場占有率を計算した。日本では多くの回答者がデパートを主に利用し,英国では多数の回答者が大手婦人服専門店を利用していることが分かる。

図表-5から,英国のサンプルでスーパーの利用が1998-2002年にかけて急速に高まったことが分かる。1998年のサンプルに限ってみると,日・英の両方のサンプルで婦人服購入先としてスーパーの利用は子持ちの女性の間で高かった。 2002年の英国サンプルでは子持ち女性だ【288頁】けでなく,これまでスーパーのターゲット消費者ではなかった女性達,例えば大卒者やワイン志向の女性の間にまで利用が広まっている。スーパーの人気の秘訣はカジュアル・ファッションを安く便利に買えることにある。ワイン志向も流行に敏感なスーパー買い物利用客の嗜好を反映したものといえるであろう。デパート・大手販売店はこのような嗜好の変化を先読みできず取り残された。英国ではさらに最新流行服がスーパーで食料品と一緒に買えるようになった反面,似たようなデザインの増殖からの差異化を求める一部の大卒者やワイン志向の女性達の間で,チャリティーショップにおける古着探しへと嗜好がシフトしてきている。

8.まとめ

モードの追求が大衆化されるという新しい衣類消費パターンは,文化的傾向としての「豊かさ」に直面した女性達の嗜好が平等化してきたこと,そして仕事と生活のバランスの取り方が多様化してきたことを反映していると考えられる。この間,仕事と家庭の間の選択ではなく,仕事と家庭の両立を望む女性の割合が増えてきたが,労働市場と娯楽産業の拡大によってその望みは叶えられるようになり,20-30代女性の間で,所得水準,教育水準,就労状況,子供の有無などによる差が縮まって,ファッション消費の平等化が進んだ。女性のファッション行動【289頁】に影響を与えるものは所得水準や就労−生活バランスの取り方だけではなく,むしろ消費行動により顕著に表れるような内面的な選好の違いによるものが大きい。例えば,英国では文化的嗜好としてのワイン志向の広まりがファッション購買率・支出水準の高さと関係し,日本では「ブランドものを安く買う」という選択において,カラオケをする大卒女性と美術鑑賞をする大卒以外の女性の嗜好が一致していた。スーパーや郊外型量販店の拡大はこれらの女性達の需要に応えてファッション消費の選択肢を増やしていったといえよう。平等化の進行によってますます競争が激しくなるという社会的構図の一片が、被服消費行動の変化、小売業態の変化そして衣料品価格破壊現象に反映されているのではないか。本研究では,日本の分析に関して買い物行動に関する主観的な選好を従属変数として用いたため,被服消費者の嗜好形成の問題を掘り下げて議論することができた。予算制約下における実際の消費支出の比較分析については今後の課題として残される。

[文献]

家計経済研究所編,1996,『消費生活に関するパネル調査 第3年度』,大蔵省印刷局。

北村行伸,2002,『家計行動のパネル統計』,統計資料シリーズ54,一橋大学経済研究所付属日本経済統計情報センター。

坂井素思,1995,「『価格破壊』現象と大衆消費社会」,『季刊家計経済研究』,28,54-62。

総務省統計局,2003a,「家計調査平成15年年報」,日本統計協会。

————,2003b,『平成12年基準消費者物価接続指数』,日本統計協会。

内閣府大臣官房政府広報室,2003,「自由時間・旅行に関する世論調査」平成15年調査,内閣府大臣官房政府広報室。

牧厚志他,1997,『応用計量経済学Ⅱ』,数量経済分析シリーズ 第3巻,多賀出版。

Great Britain Office for National Statistics, 2003a, Consumer Price Indices, London, HMSO.

————, 2003b, UK Economic Accounts, London, HMSO.

Manning, W. G., et al., 1987, “Monte Carlo Evidence on the Choice between Sample Selection and Two-part Models,” Journal of Econometrics, 35 (1), 59-82.

Mintel Group Ltd, 2004, British Lifestyles, Special Report, March.