【223頁】

従業者のワーク・ライフ・バランス意識

——仕事要求度−コントロールモデルに基づく検討——

1.問題意識

本稿の目的は,従業者の職務特性とワーク・ライフ・バランス意識との関連性ついて探ることにある。特に,仕事と生活のバランスに関する意識が,仕事の要求度(job demand)と職務上の裁量範囲(control)の水準の組み合わせによりどのように決定されるかに焦点をあて分析を行う。もしこれら2変量の組み合わせにより満足度が決定されるのであれば,従業者のワーク・ライフ・バランス推進にあたっては,仕事量の低減や長時間労働解消に関する検討に加えて,個々の従業者の仕事における自律性や自己効力感の向上に関わる,職務設計やジョブ・エンリッチメントの検討も有効な課題となるだろう。

企業による従業者のワーク・ライフ・バランス支援は,それを促進する仕事や職場の体制に反映される。一般的に,企業による従業者のワーク・ライフ・バランスに対する配慮の度合は,公式に導入される支援制度の充実度,すなわち休業,フレックスタイム,短時間勤務などの制度が,職場においてどの程度整備され,そして実際に利用されているかによって評価されることが多い。またワーク・ライフ・バランス検討の場においては,多くの場合,労働時間短縮に関わる制度的議論がその中心に据えられやすい。しかし,従業者の仕事と私生活の両立を促進するのは必ずしも制度だけではなく,従業者個人が就く仕事そのものにも効果があることが指摘されている(Glass &

Estes, 1997)。例えば,仕事の段取りや進め方を自律的に決定する裁量の度合も,雇用と私的生活における役割を両立させるうえで重要な要素といえる(Glass &

Finley, 2002)。特に,公式な支援制度の整備が遅れがちな小規模の事業所においては,その不備を職務そのものの調整によって補う傾向があることからも(Miller, 1992;

Wiatrowski, 1994),組織レベルにおける公式制度だけではなく,個人レベルの仕事の特性も考慮に入れたワーク・ライフ・バランス推進の検討が必要である。

ワーク・ライフ・バランスに関する意識や態度は,個人が就く職務の特性によって影響を受ける可能性が高い。先行研究が指摘するように,仕事時間やスケジュールを自らの判断で柔軟に管理できるかは,従業者のワーク・ライフ・バランスに影響を与える(Glass &

Finley, 2002)。仕事生活を調整することで私生活とのバランスを図るという視点に立つ場合,特に仕事の多忙さや過重な労働負担等に代表される「仕事の要求度」と,それを自らの裁量で軽減したり解消したりする「自律性」が重要なポイントになるだろう。職務に自律性がある場合,仮に仕事が【224頁】多忙であったり過重な負担があったとしても,それを自らの裁量でコントロールすることが可能なため,仕事と生活の間にバランスを保つことは可能かもしれない。しかし,仕事の要求度が高いにも関わらず,それを個人の裁量で全く調整できない場合,バランスの取れた生活を実現することは困難なものになるだろう。

このような問題意識のもと,本稿ではワーク・ライフ・バランスに関する従業者の満足感や企業のワーク・ライフ・バランスへの配慮に関する意識の決定要因を探る。特に,仕事要求度およびコントロールのふたつの職務特性がワーク・ライフ・バランス意識におよぼす影響を,仕事のやりがいや職場満足感におよぼす影響と比較しながら探る。そして,要求度とコントロールの水準の組み合わせにより職務を4類型に分類し,どのタイプの職務においてワーク・ライフ・バランスが促進される可能性が高いかを検証する。

2.分析の枠組み

本稿では,Karasek & Theorell(1990)の「仕事要求度−コントロールモデル」(Job Demands−Control Model)を参考に枠組化を試みる(cf.坂爪 1997;渡辺 2002;久保 2004)。Karasek & Theorellによると,仕事の負担度が高く,自律性が低い職場環境ではストレス関連のリスクが高まる。「仕事要求度−コントロールモデル」では,仕事の量や時間配分,仕事の際に要求される緊張度等の「仕事の要求度」と,職務遂行上認められている個人の裁量の度合い(「コントロール」)のふたつの要素の組み合わせでストレス関連リスクが決定されるとしている。このモデルでは,仕事要求度とコントロールの水準により,職務を4つに類型化している:(1)能動的(active) ジョブ:仕事の要求度が高く,コントロールの程度も高い職務,(2)低ストレイン・ジョブ:仕事の要求度が低く,コントロールの水準が高い職務,(3)受動的(passive)ジョブ:仕事の要求度もコントロールもともに低い職務,(4)高ストレイン・ジョブ:仕事の要求度は高いが,コントロールの水準は低い職務。(図1)

第1類型の「能動的ジョブ」は,挑戦的で多くの事柄を求められるが,同時に仕事の遂行に関して個人の創意工夫に委ねられている部分も大きいため,自分の能力を活かしているという感覚や知識や技術の習得につながる可能性が高い。能動的ジョブに就く者は,仕事上の負荷は【225頁】高いものの,同時に仕事以外の生活に対しても積極的であるとされている。

第2類型の「低ストレイン・ジョブ」は,4つの職種のなかでも最もストレス関連リスクの低い職務とされている。この職務に就く者には自分のペースで仕事を行う裁量があるため心理的な負荷は少ないが,環境に対して積極的に働きかけようとするモチベーションの水準は低いという。

第3類型の「受動的ジョブ」は動機づけ要因の少ないパッシブな職務である。受動的ジョブは自分の能力や技術を発揮する機会に乏しく,そのためモチベーションの低下につながりやすい。さらに,仕事だけではなく仕事以外の活動に対しても消極的になりがちであるという。

そして第4類型の「高ストレイン・ジョブ」は,4つの職種のなかで最もストレス関連リスクの高い職務として位置づけられている。この職務では仕事上の要求度が非常に高いにも関わらず裁量権の範囲が狭いため,心理的負荷が高く,新しいことに対して挑戦しようとする意欲を低下させる傾向にあるという。

仕事要求度−コントロールモデルの興味深い点は,過重負担と自律性という,一般的には個別に扱われるふたつの職務要因を組み合わせていることである。仕事の要求度が低く,自律性の高い職務は一見望ましいが,能力の向上という視点を取り入れることで,このモデルは要求度とコントロールの水準が高い職務の動機づけ効果を強調しており,要求度とコントロールが同時に高いことが従業者の意欲を高めることを示唆している。このモデルは基本的にストレス関連のリスクを仕事要求度とコントロールの組み合わせによって予測するものであるが,ワーク・ライフ・バランスに関する満足感を予測するうえでも有効性は高いと思われる。

本稿では,仕事要求度−コントロールモデルの論点を参考に,以下のような仮説を設定する。第1に,ワーク・ライフ・バランスに関する意識は「能動的ジョブ」において最も肯定的になるのに対し,「高ストレイン・ジョブ」において最も否定的になると予測される。第2に,仕事要求度とコントロールはワーク・ライフ・バランスに関する意識に対して正の交互作用効果をもつと予測できるが,ここでいう意識は,本人のワーク・ライフ・バランスに関する満足感だけではなく,勤務先が従業員のワーク・ライフ・バランスに対してどの程度配慮しているか等の企業に関する評価的態度や,仕事のやりがいや職場満足感など,職務や職場に関する評価的態度に対しても正の交互作用効果を与えると予測する。第3に,個人が経験する仕事要求度には主観レベルの要求度(心理的要求度)と,残業時間等の客観レベルの要求度の2種類があると考えられるが,それら両方の仕事要求がコントロールの緩衝を受けることでワーク・ライフ・バランス意識に対して正の交互作用効果を持つと予測する。これらの仮説について,以下で説明する実証データを用いて検証した。

3.方法

【データ】

本研究では,電機連合が2006年6月に実施した「仕事と生活の調査に関する調査」のデータを用いた。調査対象は電機連合加盟組合133組合で,(1)企業調査票(本社人事部の課長職以上の担当者による回答),(2)組合員調査票,(3)育児休暇取得者調査票,(4)管理職調査票の4種類を配布した。本研究で用いるのは(1)および(2)に基づくデータである。

調査では,電機連合から一括して単組本部に調査票を送付し,各単組・支部からそれぞれの調査対象に配布された。企業調査票の配布にあたっては,単組支部の現役組合役員・執行委員【226頁】を避けて,特定の支部,年齢,職種に偏ることのないように要請した。回収状況は,企業調査票に関しては133枚の配布に対して101枚の回収(回収率75.9%),また組合員調査票に関しては5000枚の配布に対して4388枚の回収(回収率87.8%)である。本研究の分析では,企業調査票データと組合員調査票データを結合したマッチングデータを用いた分析を行う。

このデータを用いて分析した研究として,武石(2008),佐藤(2007),脇坂(2007)などがある。

このデータの特徴の第一は,研究開発技術職のサンプルが多数含まれている点である。有効回答数に対する割合では,研究職3.8%(165人),開発・設計職21.7%(936人)である(SE職については336人で7.8%)。また,研究開発職以外の職種に関しても幅広く情報が含まれている。第二の特徴は,対象が技術革新の最も急速な電機機械産業で働く従業員が対象である点である。そして第三の特徴は,サンプルに占める高学歴者の割合が高いことである(大学卒31.9%,大学院修了11.7%)。

【主な変数】

ワーク・ライフ・バランスに関する満足感

本研究では,「あなたは今の仕事と生活のバランス(時間配分)に満足していますか」の問いに対する回答を,ワーク・ライフ・バランスに関する満足感として用いた。反応尺度は「5=非常に満足している,4=ある程度満足している,3=どちらともいえない,2=あまり満足していない,1=全く満足していない」の5点式尺度を用いている。

勤務先における従業者のワーク・ライフ・バランスへの配慮

勤務先企業における従業者の仕事と生活の両立に関する配慮について,「今のあなたの勤務先は従業員の仕事と生活の両立について配慮している会社だと思いますか」の単一項目を用いた。反応尺度は「5=非常にそう思う,4=ややそう思う,3=どちらともいえない,2=あまりそう思わない,1=まったくそう思わない」の5点式尺度を用いている。

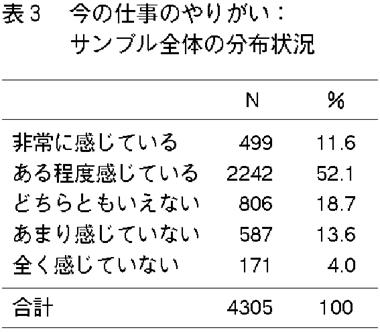

仕事のやりがい

現在の仕事に関する評価的態度として仕事のやりがいを用いた。設問は「あなたは今の仕事にやりがいを感じていますか」の単一項目で,反応尺度は「5=非常に感じている,4=ある程度感じている,3=どちらともいえない,2=あまり感じていない,1=全く感じていない」の5点式を採用した。

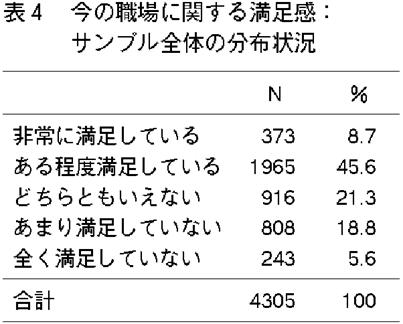

職場満足感

現在の職場に関する評価的態度として職場満足感を用いた。設問は「あなたは今の職場に満足していますか」で,反応尺度は「5=非常に満足している,4=ある程度満足している,3=どちらともいえない,2=あまり満足していない,1=全く満足していない」の5点式である。

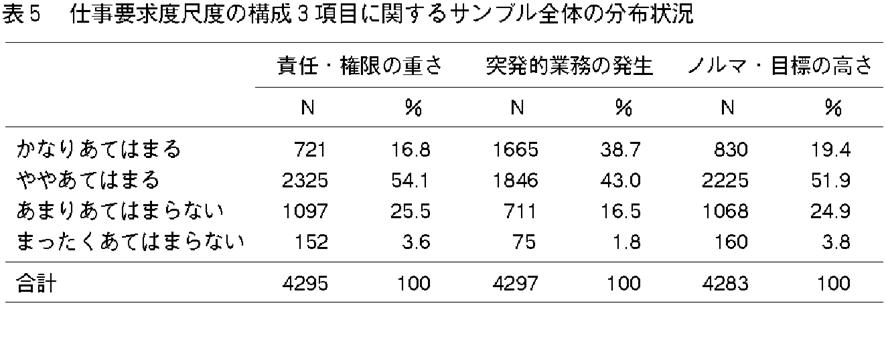

仕事要求度

仕事要求度は,調査対象者の主観的評価を用いた。仕事要求度に関する主観的評価は,「仕事の責任・権限が重い」「突発的な業務が生じることが頻繁にある」「達成すべきノルマ・目標【227頁】が高い」(4=かなりあてはまる,3=ややあてはまる,2=あまりあてはまらない,1=まったくあてはまらない)の3項目の平均値算出による合成尺度として用いた。(信頼性係数α=.585)

残業時間

上述した主観レベルの「仕事要求度」とは別に,調査対象者が経験する客観的な仕事要求の度合を測定するために,普段1ケ月の残業時間(時間外・休日労働時間)を用いた。回答は「1=なし,2=10時間未満,3=10〜20時間未満…11=90〜100時間,12=100時間以上」の12段階の選択肢のなかからひとつを選択する方式を採用している。

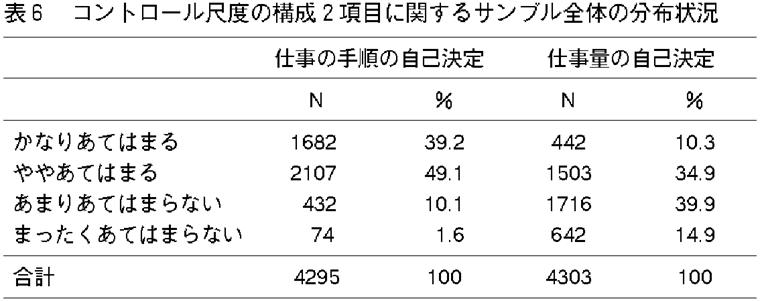

コントロール

仕事に対するコントロールは,以下のふたつの仕事に対する主観的評価項目の平均値を算出し,合成尺度として用いた。「仕事の手順を自分で決めることができる」「仕事の量を自分で決めることができる」(4=かなりあてはまる,3=ややあてはまる,2=あまりあてはまらない,1=まったくあてはまらない)(信頼性係数α=.596)

統制変数

順序プロビット分析では,性別,年齢,学歴,勤続年数,職種(現業,企画,一般事務,営業,SE,研究,開発・設計),勤務形態(始業・終業時間一定の通常勤務,フレックスタイム勤務,短時間勤務,専門業務型裁量労働,企画業務型裁量労働,その他),役職経験の有無,婚姻状況,子どもの有無,本人の前年1年間の収入,全従業員数を統制変数として用いた。

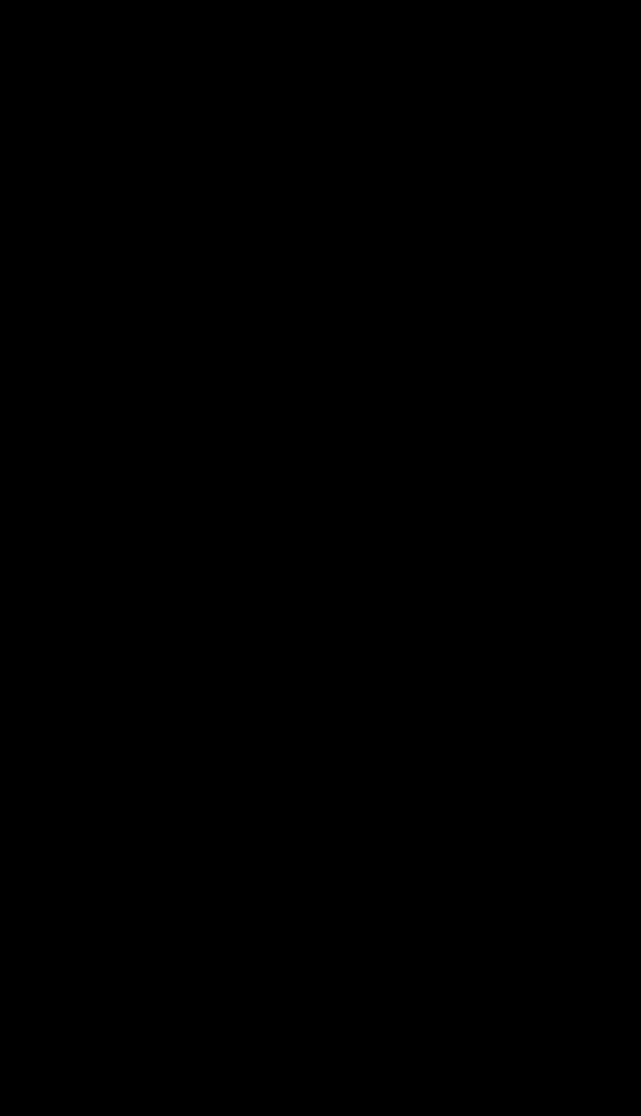

分析に用いた変数の記述統計は以下に示すとおりである。

【228頁】

4.結果

ワーク・ライフ・バランス意識の分布状況

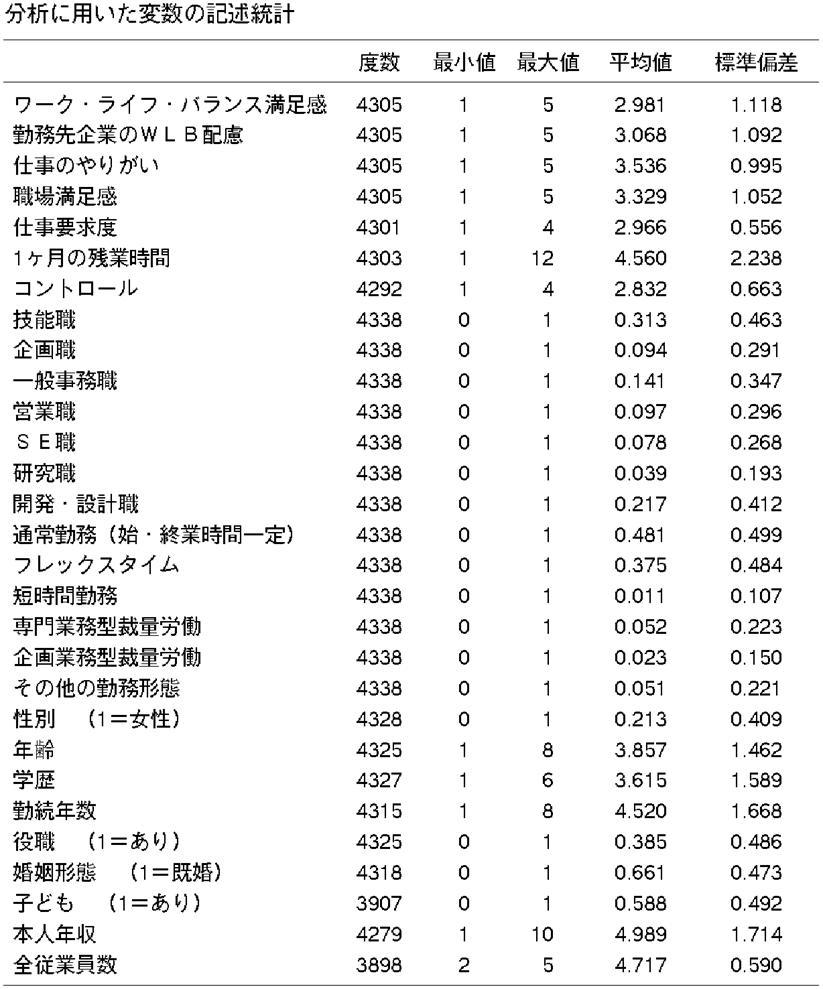

まず,従属変数として用いるワーク・ライフ・バランス意識,職務および職場に関する意識の度数分布の状況を全体サンプルで確認しておこう。表1はワーク・ライフ・バランス満足感の分布状況を示したものである。表が示すように,満足傾向(「非常に満足している」+「ある程度満足している」)が40.6%,不満足傾向(「あまり満足していない」+「全く満足していない」)が38.1%で,満足群と不満足群がほぼ2分されていることがわかる。

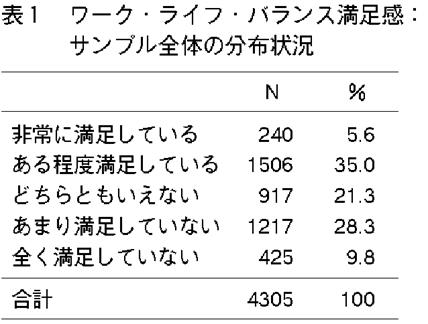

これに対して,表2の勤務先企業のワーク・ライフ・バランス配慮の分布を見てみると,配慮あり(「非常にそう思う」+「ややそう思う」)が41.6%に対して,配慮なし(「あまりそう思わない」+{「まったくそう思わない」}が32.5%で,勤務先におけるワーク・ライフ・バランス配慮を認める調査対象者の割合の方が高い。

【229頁】

職務・職場意識の分布状況

次に,仕事のやりがいと職場満足感の分布状況を見てみよう。表3および表4から,本サンプルのやりがいおよび職場満足の水準はともに高いことがわかる。仕事のやりがいについては63.7%が,職場満足に関しては54.3%が肯定的な反応を示している。

【230頁】

仕事要求度とコントロールの分布状況

続いて,仕事要求度およびコントロール尺度の構成項目の分布状況を確認しておこう。まず表5にある仕事要求度尺度を構成する3つの項目について見てみると,「責任・権限の重さ」,「突発的業務の発生」,「ノルマ・目標の高さ」いずれに関しても,要求水準はかなり高いことがわかる。3項目共通して,全サンプルの70%以上が「かなりあてはまる」または「ややあてはまる」と回答している。

コントロール尺度の構成2項目について見てみると(表6),「仕事の手順を自分で決めることができる」と回答した者は88.3%で,かなり高い割合となっている。しかし,仕事の量を自分で決めることができるかについては,できると感じる者(「かなり」+「やや」)は45.2%にとどまっており,仕事手順に関する裁量と比べると,従業者に委譲される仕事量に関する裁量度は低いといえる。

【231頁】

主な個人属性と従属変数との関係

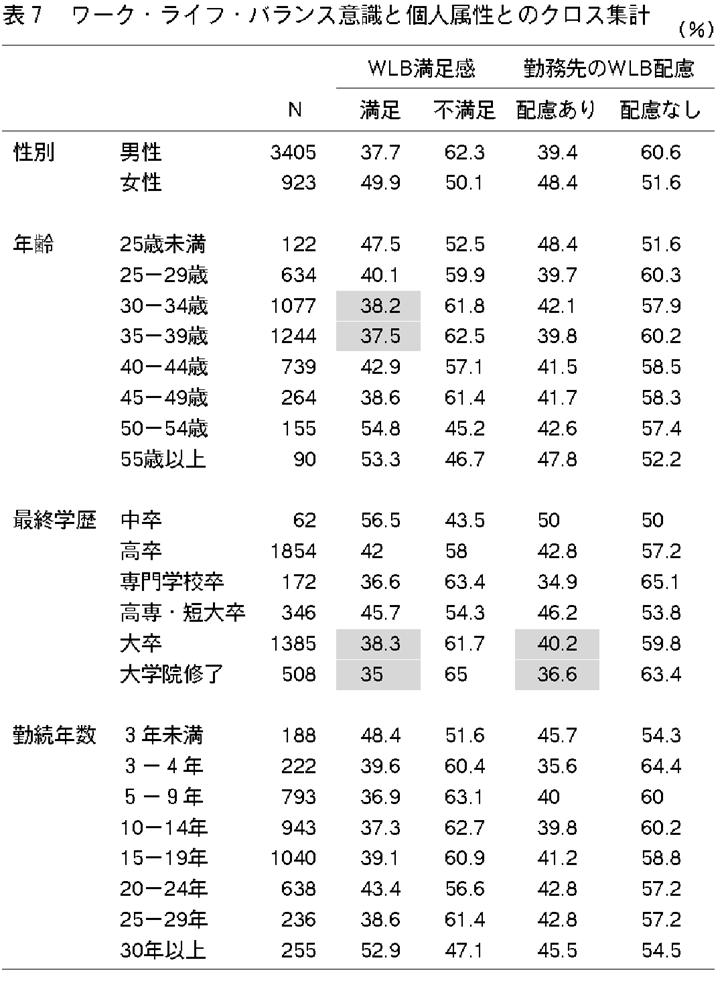

表7はワーク・ライフ・バランス満足感および勤務先のワーク・ライフ・バランス配慮と,調査対象者の個人属性とのクロス集計の結果をまとめたものである。ワーク・ライフ・バランス満足感については,「非常に満足している」と「ある程度満足している」を「満足」としてまとめた。また,勤務先のワーク・ライフ・バランス配慮については,「非常にそう思う」と「ややそう思う」を「配慮あり」としてまとめてある。

性別については,満足感,配慮ともに女性の方が肯定的反応を示す者の割合が高い。年齢に関しては,特にワーク・ライフ・バランス満足感に関して,30歳代,および40歳代後半で「満足」する者の割合が低い。これは,この年齢層においてわが国の男性正社員の労働時間が長くなる傾向と照らし合わせて考えてみても,十分整合性のある結果だろう。学歴については,満足感,配慮ともに,学歴が高くなるほど肯定的態度を示す者の割合が低下することがわかる。また,満足感と勤続年数の関係を見ると,勤続5年から14年くらいまでの間で満足感が低い。

【232頁】

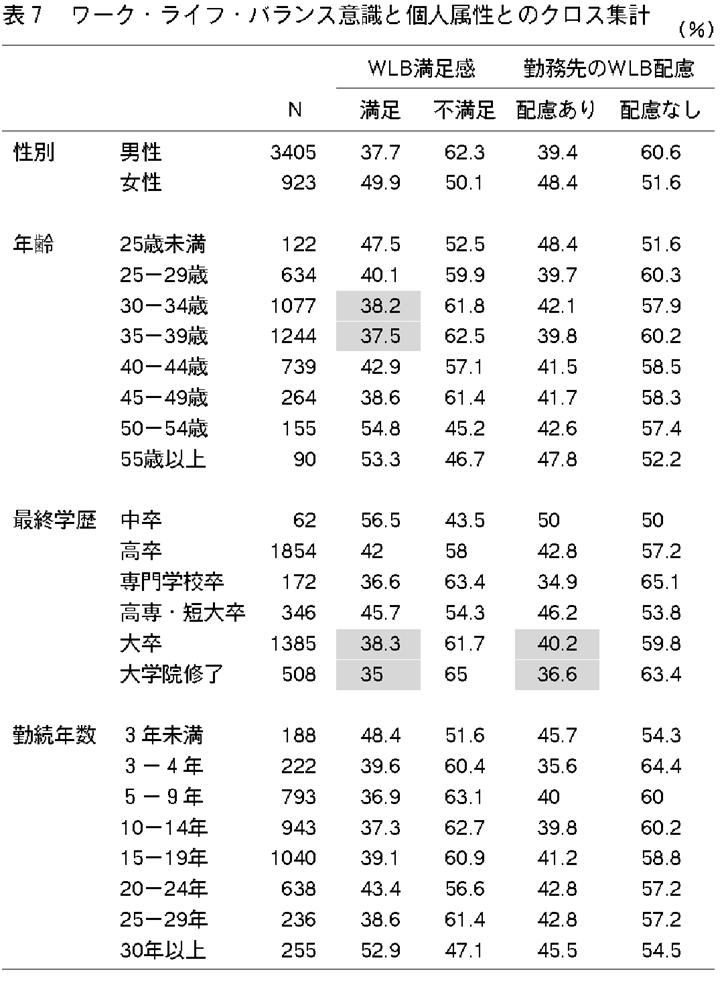

表8は仕事のやりがいおよび職場満足感と個人属性とのクロス集計の結果である。仕事のやりがいについては,「非常に」と「ある程度」感じている場合を「やりがいあり」としてまとめた。また,職場満足感については,「非常に」と「ある程度」満足している場合を「満足」としてまとめてある。性別に関しては,男性の間で仕事にやりがいを感じる者の割合が高い一方で,職場満足については女性の間で満足する者の割合がやや高い。年齢および勤続年数については,やりがい,職場満足ともに階級間に顕著な差は認められないが,学歴については,高学歴になるほど仕事にやりがいを感じ,職場に満足する者の割合が上昇している。

【233頁】

個人属性と仕事要求度,残業時間,コントロールとの関係

表9は仕事要求度,1ケ月の残業時間,およびコントロールと個人属性とのクロス集計の結果である。仕事要求度,コントロールともに,「かなりあてはまる」および「ややあてはまる」と回答した者を高群とした。また残業時間に関しては平均値を境界に高低群に二分した。表からわかるように,性別に関しては男性の方が女性よりも要求度の高い仕事に就いており,残業時間も長いが,同時にコントロールの水準も高い。最終学歴について見てみると,大卒以上の高学歴の者の間で仕事の要求度が高く,残業時間が長い者の割合が高くなっており,大卒以下と大卒以上の間には大きな落差が存在している。コントロールに関しても同様の傾向を見て取ることができるが,要求度や残業時間ほど顕著とはいえない。全般的に,高学歴の従業者ほど仕事の要求度が高く残業も多いが,同時に仕事における裁量度も高いと見ることができそうだ。

続いて,要求度,残業時間,およびコントロールと職種および勤務形態とのクロス集計の結果を見てみよう(表10)。まず仕事要求度について見てみると,要求度が高い職種は営業職と開発・設計職で,勤務形態では専門業務型裁量労働と企画業務型裁量労働の2形態で要求度が際立って高い。残業時間に関しても要求度と全く同じ傾向が見られる。コントロールに関しては,研究職の水準が極めて高い(67.5%)が,他の職種間ではあまり大きな差は見られない。勤務形態に関しては,専門業務型裁量労働で高コントロールの者の割合が高い(67.5%)が,短時間勤務の間で高いコントロールをもつ者の比率が低くなっている(47.1%)ことは興味深い。これは,勤務時間短縮後の制約的な状況の中である一定量の仕事をこなさなくてはならないため,仕事の手順や量を自分の判断で決めることが困難になっていることが関係しているのかもしれない。

【234頁】

【235頁】

仕事要求度およびコントロールとワーク・ライフ・バランス意識との関係

仕事要求度およびコントロールの水準とワーク・ライフ・バランス意識の関連性について見てみよう。表11と12は,仕事要求度,残業時間,コントロールそれぞれに関して,平均値を境に高位群と低位群とに二分し,各群におけるワーク・ライフ・バランス満足感および勤務先におけるワーク・ライフ・バランス配慮の平均値を算出し,比較したものである。ふたつの表からわかるように,結果全体にほぼ一定の傾向が見られる。要求度が低い従業者群,残業時間が短い群,そしてコントロールが高い群においてWLB満足感,WLB配慮,やりがい,職場満足の平均値が高くなる傾向にある。唯一,職場満足感の平均値に関してのみ残業時間の高低群間に有意な差が見られなかった。

勤務形態とワーク・ライフ・バランスおよび職務・職場意識

表13は,ワーク・ライフ・バランス満足感および勤務先におけるワーク・ライフ・バランス配慮の平均値を5つの勤務形態の間で比較したものである。勤務形態によってサンプル数に差があるが,結果を見る限り満足感が最も高いのは短時間勤務に就く者である。これに対し,裁量労働の2形態である専門業務型と企画業務型はどちらも他の勤務形態と比較して満足度が低いことがわかる。ワーク・ライフ・バランス配慮に関してもほぼ同様の結果で,短時間勤務で最も高く,専門業務型裁量労働で最も低くなっている。一般的に,裁量労働は自律性が高く,【236頁】そのため仕事と私生活の両立も図りやすい勤務形態と考えられやすいが,この結果を見る限り,特に専門業務型についてはワーク・ライフ・バランスにつながる柔軟性に富んだ勤務形態とは考えにくい。しかし,仕事のやりがいを勤務形態で比較した表14の結果(上段)を見てみると,専門業務型,企画業務型のどちらの裁量労働も仕事のやりがいが高いことがわかる。したがって,裁量労働にはその勤務形態で働く者のモチベーションを高める効果はあるものの,仕事と私生活を調和させる条件の整った勤務形態かというと,必ずしもそうではない可能性が高い。

仕事要求度と残業時間の関係

次に,主観レベルの仕事要求度と客観レベルの仕事要求度(残業時間)の関連性について見てみよう。表15は,仕事要求度(主観)を6階級に分け,それぞれの階級における残業時間の平均値を算出し,比較したものである。結果が示すように,主観レベルの要求度が高い者ほど,1ケ月あたりの残業時間は長い。最も要求度認知の低い階級(2未満)と最も高い階級(3.5以上)との間には,残業時間の平均値に3ポイント以上の差が存在している。仕事要求度の認知は必ずしも残業時間だけによって規定されるものではないと考えられるが,少なくともこれら2変量の間には関連性があることは明らかなようである。

【237頁】

残業時間とコントロールおよび意識の関係

残業時間とコントロールの間にはどのような関係があるのだろうか。仮に残業時間が長い場合でも,自らの裁量で仕事をコントロールできるならば,ワーク・ライフ・バランスを図ることは可能かもしれない。しかし,表16の結果にはそのような傾向は見られない。表からわかるように,1ケ月の残業時間が70時間未満の従業者に関しては高コントロールの者はほぼ55%前後(約二人に一人程度)だが,残業時間が70時間を越えると高コントロールに該当する者の割合は目立って低下している。

この結果だけで残業時間とコントロールの因果関係について論じることはできないが,ふたつの可能性が考えられるだろう。ひとつは,高い水準で仕事をコントロールできる者が実際に残業時間を70時間までで抑えている。もうひとつは,70時間以上の残業を余儀なくされる者に関しては,自分では仕事の手順や量をどうすることもできないという無力感から,コントロール認知が低下する。いずれにしても,労働時間の長い従業者ほど仕事における自己決定の水準が低い状況にあることを見ることができる。

表17の結果からわかるように,残業時間が長くなるほど,ワーク・ライフ・バランスに満足している者の割合,および勤務先のWLB配慮を肯定的に捉える者の割合は低下する。しかし,興味深いことに,残業時間が長くなっても仕事にやりがいを感じる者の割合はほとんど低下してしない(表18)。つまり,長時間残業はワーク・ライフ・バランスの重要な阻害要因ではあるが,ワーク・ライフ・バランスが阻害されること,イコール仕事のやりがいの低下というわけではなさそうである。

【238頁】

【239頁】

仕事要求度とコントロールおよびワーク・ライフ・バランス意識の関係

では,客観的な仕事要求としての残業時間を,主観レベルの仕事要求度に置き換えた場合,コントロールやWLB満足感とはどのような関係を示すのだろうか。表19を見ると,表16とは逆の結果となっていることがわかる。つまり,主観レベルの要求度が高まるほどコントロールも高まる(仕事の手順や量に関する自己決定感が高まる)という結果となっている。仕事要求度とコントロールの相関係数を算出し確認したところ,r=0.181(P<.001)であった。(仕事要求度と残業時間の相関はr=0.347,P<.001)

表20の結果に見られる傾向は,表17における傾向とほぼ一致しており,仕事要求度が高まるにつれ,WLB満足感もWLB配慮意識も低下する傾向を示している。しかし,要求度の水準別に仕事のやりがいと職場満足の平均値を示した表21を見ると,主観レベルの仕事要求度が高まるにつれて,やりがいと職場満足感は高まる傾向にある。

このように,主観レベルにおける仕事要求度と残業時間とは相互に関連性はあるものの,コントロールや仕事のやりがい等,他の変数との関係を確認してみると,これらは従業者に対して異なる意味を持つ可能性があるといえる。したがって,これらふたつを単純に「仕事要求度」の指標として括ってしまうことには注意が必要と思われる。

【240頁】

職務の 4 類型とワーク・ライフ・バランス意識

続いて,仕事要求度−コントロールモデルをもとに職務を4類型化し,従業者意識がどのように異なるかを見てみよう。職務を4群に分類するにあたって,得点が3点以上の場合を「高」,3点未満の場合を「低」とし,「高」「低」を組み合わせることで「高要求度−高コントロール群(能動的ジョブ)」,「高要求度−低コントロール群(高ストレインジョブ)」,「低要求度−低コントロール群(受動的ジョブ)」,および「低要求度−高コントロール群(低ストレインジョブ)」の4つの職務群を構成した。

表22は上述した方法で分類した4職務群の間で,ワーク・ライフ・バランス満足感の平均値を比較した結果である。表の下段でカッコによって括られた職種の組み合わせは,それらの職種間で満足感の平均値に5%水準で有意な差があることを示している。表からわかるように,4群の中で最もワーク・ライフ・バランス満足感が高いのは「低要求度−高コントロール群(低ストレインジョブ)」で,逆に満足感が最も低いのが「高要求度−低コントロール群(高ストレインジョブ)」である。「高要求度−高コントロール群」と「低要求度−低コントロール群」間の平均値には有意差が認められなかったため,能動的ジョブと受動的ジョブではワーク・ライフ・バランス満足感はほぼ同水準といえる。

次に,勤務先におけるワーク・ライフ・バランス配慮を4群間で比較してみよう(表23)。結果から,「高要求度−高コントロール群(能動的ジョブ)」と「低要求度−高コントロール群(低ストレインジョブ)」の平均値には有意差が無く,これら2つの職務群において勤務先企業のワーク・ライフ・バランスへの配慮に関する意識が高いことがわかる。逆に,「高要求度−低コントロール群(高ストレインジョブ)」において配慮意識は2ポイント台となっており,最低水準の平均値を示している。

【241頁】

続いて仕事のやりがいの比較結果を見てみると(表24),「高要求度−高コントロール群(能動的ジョブ)」でやりがいが最も高いのに対し,「低要求度−低コントロール群(受動的ジョブ)」で最低となっている。ただし,いずれの職務群においてもやりがいの平均値は3ポイント台となっており,全般的に仕事のやりがいは高いといえる。

職場満足感については(表25),「高要求度−高コントロール群(能動的ジョブ)」と「低要求度−高コントロール群(低ストレインジョブ)」の平均値に有意な差が認められず,これら2職務群で満足感が高い。

【243頁】

続いて,主観レベルの仕事要求度の代わりに残業時間を用い,コントロールと組み合わせて職務を4分類し,従業者意識を比較してみよう。残業時間に関しては,全体の平均値をもとに,1ケ月に30時間以上の場合を「高」,30時間未満の場合を「低」とし,「高」「低」を組み合わせることで「多残業−高コントロール群(能動的ジョブ)」,「多残業−低コントロール群(高ストレインジョブ)」,「少残業−低コントロール群(受動的ジョブ)」,および「少残業−高コントロール群(低ストレインジョブ)」の4群を構成した。

表26は上述した方法で分類した4職務群の間で,ワーク・ライフ・バランス満足感の平均値を比較した結果である。満足感は「少残業−高コントロール群(低ストレインジョブ)」で最も高く,「多残業−低コントロール群(高ストレインジョブ)」で最低水準となっている。能動的ジョブと高ストレインジョブの平均値が2ポイント台に止まっているのに対し,受動的ジョブおよび低ストレインジョブでは3ポイント台に達していることから,残業時間が平均よりも長いことが特にワーク・ライフ・バランス満足感を抑制する要因となっているのかもしれない(表17の結果を参照)。

【244頁】

次に,勤務先企業のワーク・ライフ・バランスへの配慮に関する意識を4群間で比較してみよう(表27)。ここでもワーク・ライフ・バランス満足感と同じように,配慮意識は「少残業−高コントロール群(低ストレインジョブ)」で最も高く,「多残業−低コントロール群(高ストレインジョブ)」で最も低い。

仕事のやりがいの比較結果を見ると(表28),ワーク・ライフ・バランスに関する意識とはやや傾向が異なっていることがわかる。ここでも「少残業−高コントロール群(低ストレインジョブ)」のやりがいの平均値は高いが,4群の中で最も平均値が高いのは「多残業−高コントロール群(能動的ジョブ)」である。ただし,能動的ジョブと低ストレインジョブの平均値差は有意水準には到達していない。これと同じような傾向が職場満足感の4群比較においても見られる(表29)。

【245頁】

順序プロビット分析

分析の最終ステージとして,ワーク・ライフ・バランスおよび職務に関する意識を従属変数とした順序プロビット分析を行った。この分析では,仕事要求度および残業時間とコントロールが満足感等に対して加算的(additive)に影響をおよぼすか,あるいはKarasek & Theorellの「仕事要求度−コントロールモデル」が指摘するように,高い要求度および長い残業時間とコントロールが交互に作用し合い,従業者モラールを高める相乗効果をもたらすかを確認することに焦点をあてた。分析では,統制変数として性別,年齢,学歴,勤続年数,職種,勤務形態,役職経験の有無,婚姻状況,子どもの有無,年収,勤務先の全従業員数を投入した。モデル1では,統制変数に加えて仕事要求度,コントロール,そして仕事要求度とコントロールの交互作用項を投入した。モデル2では統制変数に加えて残業時間,コントロール,そして残業時間とコントロールの交互作用項を投入した。

表30のワーク・ライフ・バランス満足感を従属変数とした結果を見てみよう。モデル1の結果を見ると,コントロールは満足感に対して有意な正の効果を,そして仕事要求度は有意な負の効果を与えている。そして仕事要求度とコントロールの交互作用項の正の効果が統計的有意水準に到達している。すなわち,「仕事要求度−コントロールモデル」が予測するように,仕事が高い要求度とコントロールの2条件を併せ持っている場合,ワーク・ライフ・バランスに関する満足感は高まることが確認された。

モデル2では,コントロールは有意な正の効果を,残業時間は有意な負の効果を,それぞれ加算的に与えている。ここでは残業時間とコントロールの交互作用項の効果は有意水準に到達しておらず,残業時間とコントロールには相乗効果は見られない。

【246頁】

次に,勤務先におけるワーク・ライフ・バランス配慮を従属変数とした結果を見てみよう。表31のモデル1では,コントロールは有意な正の効果を,仕事要求度は有意な負の効果を,そして仕事要求度とコントロールの交互作用項は有意な正の効果を与えている。モデル2においても,コントロールは有意な正の効果を,残業時間は有意な負の効果を,そして残業時間とコントロールの交互作用項の正の効果も有意水準に到達している。すなわち,勤務先企業のワー【247頁】ク・ライフ・バランス配慮に関する評価的意識は,高い要求度(主観,客観両面)とコントロールの相乗効果によってより肯定的になるといえる。

表32は仕事のやりがいを従属変数とした順序プロビットの結果である。モデル1では,コントロールと仕事要求度がやりがいに対して有意な正の効果を与えており,これらふたつの交互【248頁】作用項も有意な正の効果を示している。モデル2ではコントロールと残業時間はそれぞれ有意な正の効果を与えているが,残業時間とコントロールの交互作用項の効果は有意水準に到達しておらず,これらふたつの相乗効果は見られない。

【249頁】

最後に,職場満足感を従属変数とした順序プロビットの結果を見てみよう(表33)。モデル1および2において,コントロールは満足感に対して有意な正の効果を与えているが,仕事要求度および残業時間については有意な影響は与えていない。また交互作用項の効果についても,両モデルで有意水準に到達していない。

【250頁】

5.まとめ

本稿ではワーク・ライフ・バランス意識の規定因について,特にKarasek & Theorellの「仕事要求度−コントロールモデル」の議論をベースに,仕事の負荷(要求度)と自律性(コントロール)がワーク・ライフ・バランスに関連する従業者意識におよぼす影響について探った。ワーク・ライフ・バランス満足感の平均値比較では,要求度とコントロールがともに高い「能動的ジョブ」において満足感が最も高いとするKarasek & Theorell仮説は支持されず,仕事の要求度が低くコントロールが高い「低ストレインジョブ」において満足感の水準が最も高いことが確認された。しかし,仕事のやりがいについては,要求度とコントロールがともに高い「能動的ジョブ」において水準が最も高いことが明らかになった。このことより,どのような従業者モラールの向上をめざすかによって,適切な仕事要求度とコントロールの組み合わせ方が異なる可能性が示唆された。少なくとも,従業者のワーク・ライフ・バランスを促進するためには,仕事の心理的負担や残業時間などの客観的負荷を緩和すると同時に,従業者個人の裁量度を高めることが重要なポイントになるだろう。

順序プロビット分析では,コントロールには従業者のワーク・ライフ・バランス満足感を高める効果があり,仕事要求度および残業時間には満足感を抑制する効果があることが確認された。さらに,ワーク・ライフ・バランス満足感,勤務先のワーク・ライフ・バランス配慮,仕事のやりがいに対しては,仕事要求度とコントロールが交互作用効果を持つことが明らかになった。上述したように,現状では仕事の要求度が低くコントロールが高い「低ストレインジョブ」においてワーク・ライフ・バランス満足感の水準が最も高いが,従業者個人の裁量を保ちつつ職務の要求を高めていくことで,少なくとも満足感の側面においてワーク・ライフ・バランスが促進される可能性が示された。また,残業時間とコントロールの交互作用については,勤務先のワーク・ライフ・バランス配慮に関する意識に対してのみ有意な効果を与えており,これらの結果から,仕事要求度と残業時間は個別の仕事負荷の指標として取り扱われる必要がある可能性が示された。

分析結果の中でも特に強調すべき点は,要求度が高くコントロールが低い「高ストレインジョブ」において最もワーク・ライフ・バランスに関する満足感が低いことである。この「高要求度−低コントロール」の従業者がワーク・ライフ・バランスのアット・リスクグループと見ることができるかもしれない。このタイプの職種に就く従業者の満足感を高めるためには,要求度を低下させる,あるいはコントロールの水準を高めることが考えられるが,Karasek & Theorellの議論にもあるように,コントロールを高めることで動機づけ効果が得られる可能性を考慮するならば,高ストレインジョブにおいて,いかにコントロールを高めるかの検討は重要といえる。

今回援用した「仕事要求度−コントロールモデル」は,ふたつの限られた職務特性をもとにストレス反応の予測を行う,要因限定型モデルである。このモデルが展開する議論はシンプルで興味深い反面,組織で働く労働者の職務のごく一面にしかスポットをあてていないという限界もある。したがって,今後の分析では,要求度とコントロール以外の職務特性にも着目して,従業者のワーク・ライフ・バランス意識の決定メカニズムを探索する必要があるだろう。

【251頁】

【参考文献】

電機連合 2007『21世紀生活ビジョン研究会報告』

Glass, J. L., & Estes, S. B. 1997 The family

responsive workplace. Annual Review of

Sociology, 23, pp.289−313.

Glass, J. L., & Finley, A. 2002 Coverage and

effectiveness of family-responsive workplace policies. Human Resource Management Review, 12, pp.313−337.

Karasek, R. A., & Theorell, T. 1990 Healthy

work: Stress, productivity, and the re-construction of working life.

久保真人 2004『バーンアウトの心理学』サイエンス社

Miller, B. 1992 The distribution of family oriented

benefits. Issue Brief: Employee Benefits

Research Institute. October, No.130.

坂爪洋美 1997「職場のストレスマネジメントに関する考察−Job

Demand-Controlモデルの検討−」,『経営行動科学』,第11巻第1号,pp.1−12.

佐藤厚 2007「ワーク・ライフ・バランスと労働時間の弾力化」,電機連合 2007

武石恵美子 2008「ワーク・ライフ・バランス施策と従業員のモチベーションの関連」,『キャリアデザイン研究』4号

脇坂明 2007「育児休職,育児短時間勤務と人事考課」,電機連合 2007

渡辺直登 2002 「職業性ストレス」宗方・渡辺編『キャリア発達の心理学』川島書店

Wiatrowski, W. J. 1994 Small

businesses and their employees. Monthly

Labor Review, October, pp.29−35.

【252頁】

【253頁】

【254頁】

【255頁】

【256頁】

【257頁】

【258頁】

【259頁】

【260頁】

【261頁】

【262頁】

【263頁】

【264頁】

【265頁】

【266頁】

【267頁】