インド工業化のパイオニアとしてのマルチ・ウドヨグの成長要因

─労働生産性の急成長に関する数理的実証分析─

学習院大学経済学部経営学科教授 白田由香利

千葉商科大学商経学部教授 橋本 隆子

インド マダナパレ工科大学計算機学部学部長,岩手県立大学特命教授 バサビ・チャクラボルティ

本研究の目的は,インドの大手自動車メーカーであるMaruti Udyog India(以下,マルチ・ウドヨグ)の急成長を数値データを用いて分析し,その成功要因を明確にすることである。マルチ・ウドヨグは1981年に設立され,当初はインド政府と日本のスズキ株式会社との合弁会社として,小規模な生産施設から出発した企業である。しかし,創業以来の数十年間にわたり,同社はインドの自動車市場で圧倒的なシェアを獲得するに至り,重工業分野において特筆すべき成功例として知られるようになった[1]。近年,経済発展が著しいアジア諸国では,マルチ・ウドヨグのように重工業分野を一から立ち上げることを目指す企業が増加している。だが,このような大規模な製造業の確立と成長は容易なことではなく,多くの企業が成長のプロセスで困難に直面する。本研究は,マルチ・ウドヨグの詳細な成長プロセスを,財務データを駆使して分析し,同社が採用した経営戦略の成功要因が労働生産性向上にあったことを具体的に示すものである。この分析を通じて得られる知見は,将来的にインド重工業分野への進出を検討している企業にとって有益な示唆を与えるものと考える。さらに,本研究で明らかにするマルチ・ウドヨグの成功要因は,他の分野や国々の企業にも広く参考となるだろう。

本稿の分析の方式概要について述べる。高い収益性を達成するにはどのような経営戦略を採用すべきか,これは経営者が直面する永遠の課題である。本研究では,この問いを自動車製造業に焦点を当てて考察している。森田とマチュカは「売上高の成長とサプライチェーン(Supply Chain, SC)の強化・改善(カイゼン)を並行的に持続する企業が存在し,そのような企業が持続的に高い収益パフォーマンス(Earnings Before Interest and Taxes, EBIT)を達成する」という仮説を提唱しており,この経営手法を「二刀流経営」と命名している[2]。この考え方に関連して,Tushmanらは,SCカイゼンを「Exploitative(operational)competence」,売上高成長を「Explorative(innovative)competence」と分類している[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10]。前者の例としては,日本のトヨタ自動車が取り組む無駄を排除するSCカイゼン方式[11]が挙げられる。後者の例としては,テスラが新技術を駆使して新たな製品を市場に投入する能力が挙げられる。二刀流経営の仮説を検証するためには実際の企業データを用いた数理的分析が【2頁】 必要であるが,そのデータ取得には困難を伴う。森田はこの課題を解決するために,技術革新能力を示す経営指標として「売上高成長率」を用い,SCカイゼンの成果を測る経営指標として「棚卸資産回転率」と「有形固定資産回転率」を採用して白田および山口らとAI分析手法を用いて証明した[12],[13],[14]。その結果,持続的に高い収益性を達成している企業の多くが,売上高成長とSCカイゼンを同時並行的に推進していることが確認された。また,白田等はSCカイゼンスキルについて,自動車製造企業を有形固定資産回転率ドリブン型,棚卸資産回転率ドリブン型,そしてその中間型に分類できることを示している[15]。例えば,トヨタやGeneral Motors(GM)は有形固定資産回転率ドリブン型の典型例であり,規模の大きな有形資産の効率的活用に強みを持つ。

これらの知見を踏まえて,本研究はマルチ・ウドヨグがどのようにしてインド工業化の先駆者となり得たのかを数理的観点から詳しく分析していく。具体的には,マルチ・ウドヨグの黎明期における主たる成功要因として労働力生産性の向上を仮定する。本研究では,売上高成長とSCの強化という二つの軸のうち,特に前者に焦点を絞り,売上高成長率の主因が労働力生産性向上にあったことを,詳細な数値分析によって実証することを目指す。この理由として,黎明期で何もないところから立ち上げる時は,ともかく生産量を増やして,売上高を伸ばすことが優先されると考えられるからである。SCの強化やカイゼン活動などは,生産体制が一定規模に達し,企業活動が安定して軌道に乗ってから取り組むべき課題と判断されるためである。本稿では,マルチ・ウドヨグの成功要因が労働生産性向上にあったことを数理的に明確に示し,他の新興企業にとって実務的かつ学術的な示唆を与えることを狙いとする。

次節では,インド工業化の歴史的背景を説明し,その中でのマルチ・ウドヨグの位置付けを論じる。第3節では,労働生産性向上の重要性について述べる。第4節では,回帰分析に用いたデータを説明する。第5節では回帰分析手法を解説し,第6節ではその分析結果を解釈し,SHAPアプローチを用いたSHAP値を示す。第7節ではそのSHAP時系列評価を行い,第8節では当時のインド自動車業界における労働生産性向上に関する既存研究について述べる。第9節では,本研究のまとめを行う。

インドの初代首相ネルーは1951年から第1次5か年計画によって農業生産向上を目指した。第2次計画(1956年〜)以降は,鉄鋼など重工業への公共投資を推進した。この政策は計画経済モデルとして世界的にも注目されたが,多くの課題に直面し,1960年代以降,日本,中国,韓国,東南アジア諸国と比較して工業化に後れを取った[16]。インドにおいては,その工業化の重要性は深く認識されており,ネルー政権下で国策として積極的に推進されたが,国内の経営手法や組織文化の未整備,さらには内外の複雑な環境条件により,その成果は十分に発現しなかったと言える[17]。

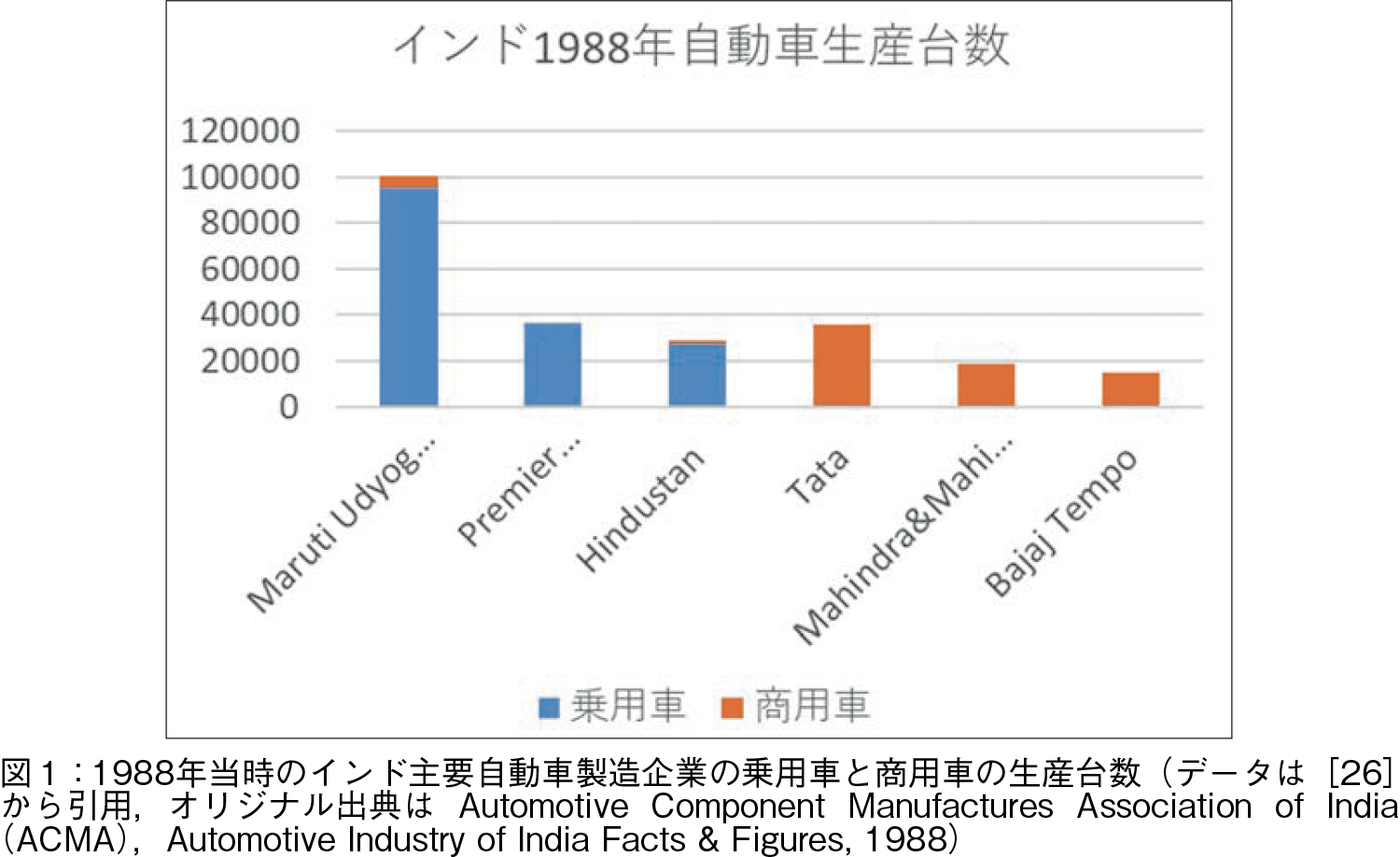

マルチ・ウドヨグ社元社長であるバルガーバは,このような状況について「教育レベルも高く,天然資源も豊富で,第2次世界大戦で疲弊していないという,成功要因が揃っているのに成功しない」と指摘している[17],[18]。1982年当時,世界の主要自動車メーカーの多くはインド進出に消極的だった。その理由は,公営企業の経営効率や業績が世界的に低調だったた【3頁】 めである[19]。また,インド国内の自動車部品産業は国産化政策と小規模工業優遇政策により競争環境がなく,技術も設備投資も旧態依然としていた。このような状況の中,世界企業と競争可能な環境を構築することがマルチ・ウドヨグの課題だった[18]。このような課題を克服し,マルチ・ウドヨグが示した急成長と高い生産性は世界を驚愕させた。マルチ・ウドヨグに関する論文は多数ある[20],[21],[22],[23],[24],[25]。図1に1988年当時のインド主要自動車製造企業の乗用車と商用車の生産台数を示したように,マルチ・ウドヨグが生産台数で首位を占めている。生産開始が1983年であるので,5年間での急成長ぶりである。

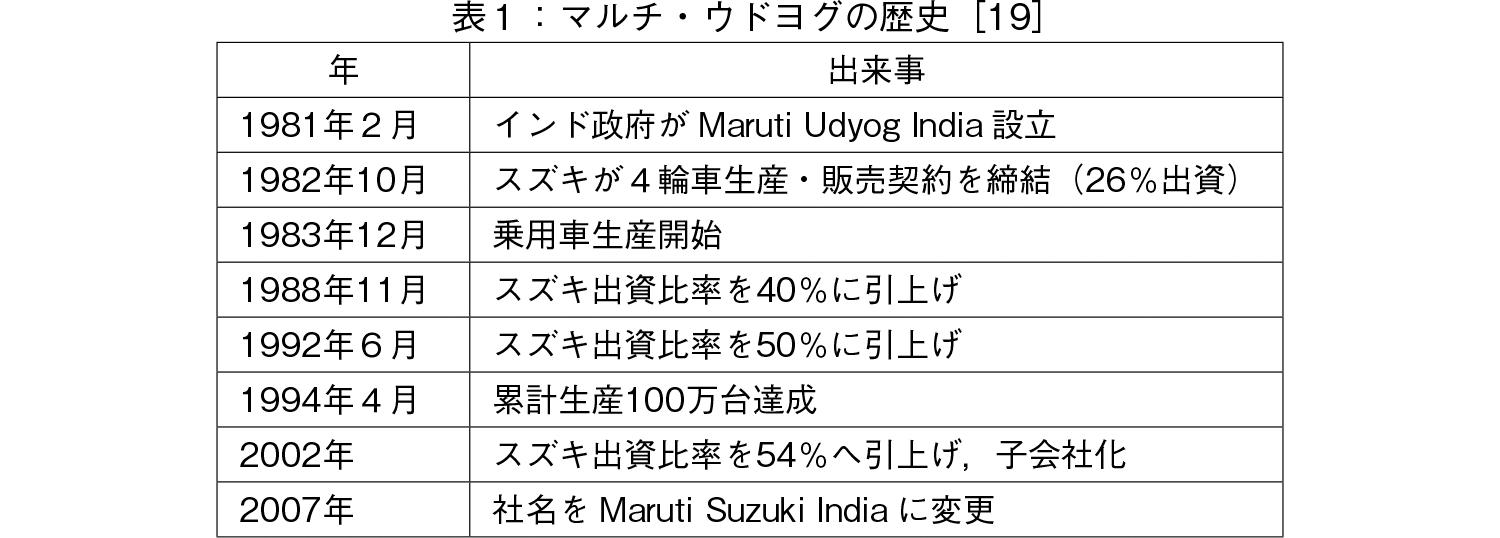

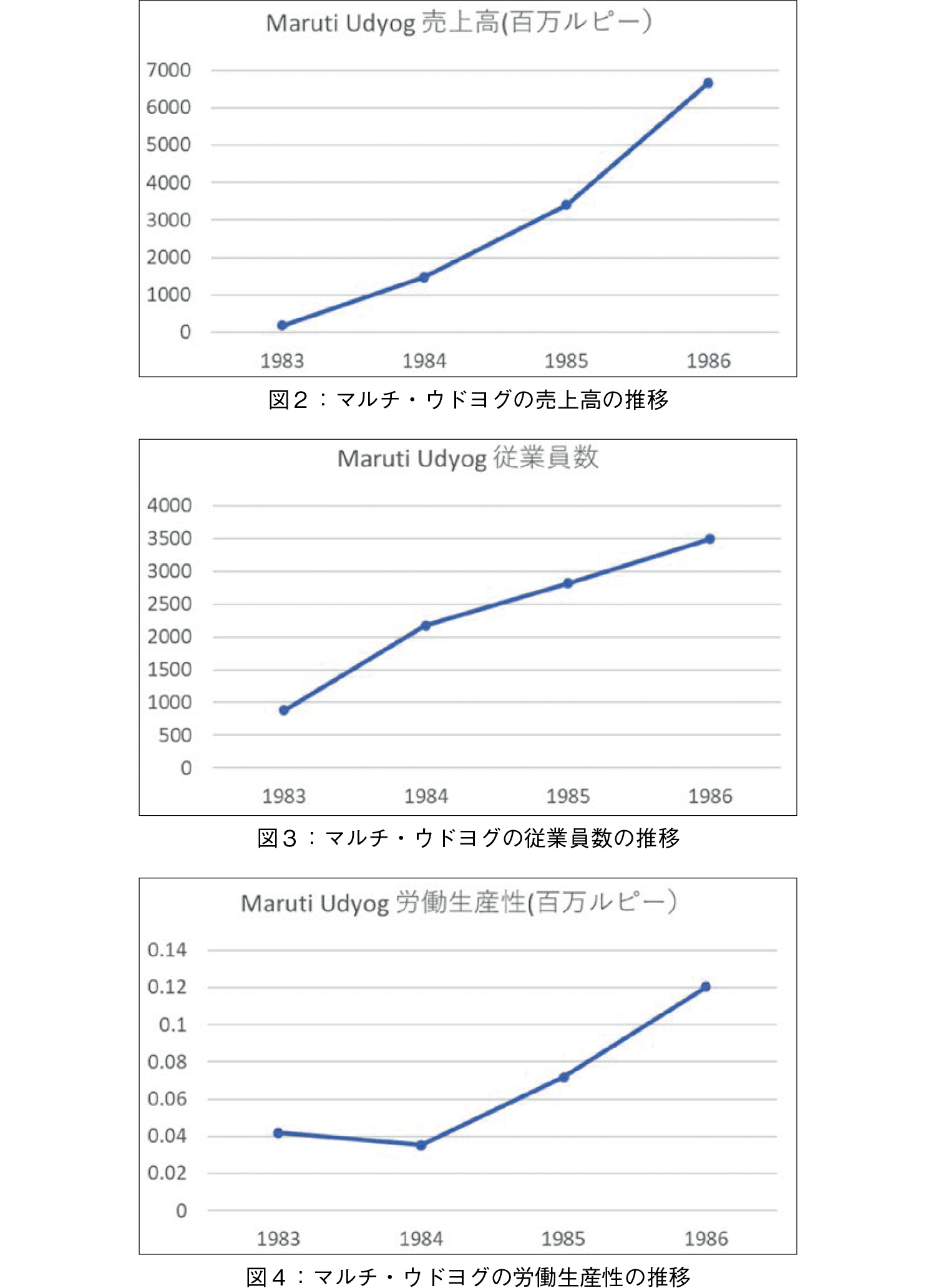

設立当初は「インドで日本式経営を成功させることは困難」と見られていたが,マルチ・ウドヨグはこれを実現した。その成功要因は,日本式生産管理方式[27],[28],[29],[30],日本式経営方式,及び,スズキ株式会社元社長の鈴木修氏(1930-2024)による徹底した現場主義による現場改革の導入にあった[31]。ここには,スズキの鈴木修社長の日本式経営導入へのたゆまない努力があった。鈴木修社長の努力とともに,初代社長クリシュナムルティと当時副社長その後社長を務めたバルガーバのインド側経営トップ陣には,「ここでインド的仕事文化を変革しなければ成功はない。マルチ・ウドヨグをインドの自動車産業近代化の代表例にしよう」との不退転の覚悟による[32]。クリシュナムルティはマルチ・ウドヨグのみではなく1970年代から1980年代にかけて,バーラト重電機(BHEL),マルチ・ウドヨグ,インド鉄鋼公社(SAIL)の3つの大規模企業を見事に再生させ,インドにおける経営のあり方を根本的に変え,インディラ・ガンジー首相が抱いていた「インド人経営者は大組織を運営する能力がない」という認識を覆した[33]。マルチ・ウドヨグの成功は,「日本式マネージメントの基礎をなしている哲学は不偏性をもつものであり,インドにおいてさえ適応されうるものであることを示した」と言える[34]。マルチ・ウドヨグは1982年にインド政府と日本のスズキ株式【4頁】 会社との合弁会社となり,その後も表1のような経緯で発展を遂げた。

2006年3月期には売上高1200億3000万ルピー(約3000億円),税引き前利益175億ルピー(約438億円),資本金14億4500万ルピー(約36億円),従業員約3600名であり,インド市場の乗用車販売シェア約45%を占めるまでになった。さらに,インド国内顧客満足度調査では6年連続で第1位を記録した[19]。

筆者である白田は2025年1月17日に日本,静岡県湖西工場(スズキのマザー工場)を,2025年2月17日にインド,マネサールのマルチ・スズキ工場を見学させて頂き,両施設の全体的な雰囲気や運営手法の高い類似性を認識した。日本式ポカヨケやカンバン方式の他,スズキの特徴的生産管理技術である,長い生産ライン,太陽光を利用した照明,重力を利用した仕掛品の搬送などがそのまま具現化されていることが確認された。カイゼンの山田日登志は工場の「気」を重視する[27]が,実際に両工場を体験し比較して,同じ雰囲気を感じた。日本式技術の移転が成功している証拠である。

こうした背景を踏まえ,次節では,マルチ・ウドヨグが日本式経営方式をどのように導入し,それがインドの経済環境にいかに適応し成功に至ったかを詳述し,今後の発展途上国における工業化モデルの一例として提示する。

本節では,当時のインド自動車市場において,労働生産性を向上させることの困難性および,マルチ・ウドヨグでの労働生産性向上について説明する。

インドにおける自動車市場は,1980年代初頭までは長期にわたり停滞していた。当時インドで自動車生産を行っていた既存2社の工員一人当たりの年間生産台数はわずか2, 3台であり,生産性が極めて低い状況であった[19]。これに対し,マルチ・ウドヨグは1983年の生産開始から約10年後の1993年までに,工員一人当たりの年間生産台数を飛躍的に向上させ,1993年までに工員一人当たり50台を超え,1997年には60台になった。工員一人当たりの価値創出も1994年の25万ルピーから,1997年には260万ルピーにまで拡大。その間,労働争議が起こることもなかった[19]。マルチ・ウドヨグは短期間で労働生産性を大きく引き上げ,国際競争力のあ【5頁】 る生産体制を確立した,と言える。

当時マルチ・ウドヨグが農村部から採用した従業員たちは,産業界における競争意識に乏しく,幹部たちも機械操作を教える程度にとどまり,規則や管理の必要性について十分な指導を行っていなかった[19]。こうした状況を考えると,近代的な自動車製造を短期間で立ち上げ,持続的な売上高の成長を達成するには,労働生産性の向上と品質改善が重要であり,そのためには教育の改革が極めて重要であった。バルガーバは,「変革の基礎になるのは教育と質の高いコミュニケーションである」と述べている[19]。マルチ・ウドヨグの教育・訓練では,管理職,一般従業員,労組幹部まで幅広く日本に派遣し,技術だけでなく日本の文化・習慣・経営システムについても徹底した教育が行われた。我々日本人は,掃除や片付けなどの習慣,規律ある行動規範を当然のこととして捉えているが,世界的には必ずしもそうではない。山崎エマ監督が映画『小学校〜それは小さな社会〜』の中で述べたように,「6歳児は世界のどこでも同じように見えるが,12歳になる頃には日本の子どもは『日本人』になっている。その鍵を握っているのは小学校教育ではないか」と指摘している[35]。つまり,日本人の行動規範は日常生活における習慣づけによって形成されたのである。日本式生産管理方式を実践するためには,この行動規範の確立が不可欠であり,マルチ・ウドヨグがその教育に十分な時間とコストをかけたことが,結果的に労働生産性の向上に大きく寄与したと考えられる。

マルチ・ウドヨグの1983年度から1986年度の売上高推移を見ると急上昇を示している(182.7億ルピー,1479.6億ルピー,3402.8億ルピー,6662.3億ルピー)。この顕著な上昇は,労働生産性向上と密接に関係していると予測される。次節以降では,黎明期のマルチ・ウドヨグにおいて労働生産性の向上が売上高成長率を押し上げる決定的要因となったことを数理的な視点から示していく。

本節では,分析に用いるデータについて説明する。

我々は,売上高成長率をターゲット変数として,その主要因となる説明変数を回帰分析によって探りたい。問題は1983年のように古いデータが入手不可能であることである。マルチ・ウドヨグは1982年10月に生産を開始した企業であるが,入手できた黎明期の経営指標データはSatia等の論文[36]に限られており,同論文の図表からデータ1983年度から1986年度分を読み取り分析に使用した。ここで得たマルチ・ウドヨグの経営指標データを図2から図4に示す。

マルチ・ウドヨグの立上げ期において,売上高,従業員数はともに順調に急成長している。一人当たり生産性(図4参照)は,1984年に若干下がるが,それ以降は急激に増加している。1984年に減少した理由として,1000人から2000人に従業員数が増加するスケールアップに対応して教育が十分に行えなかった可能性は推測される。労働生産性(Labor Productivity, LP)の定義は以下を用いた。

労働力生産性 =(売上高−売上原価)/ 従業員数

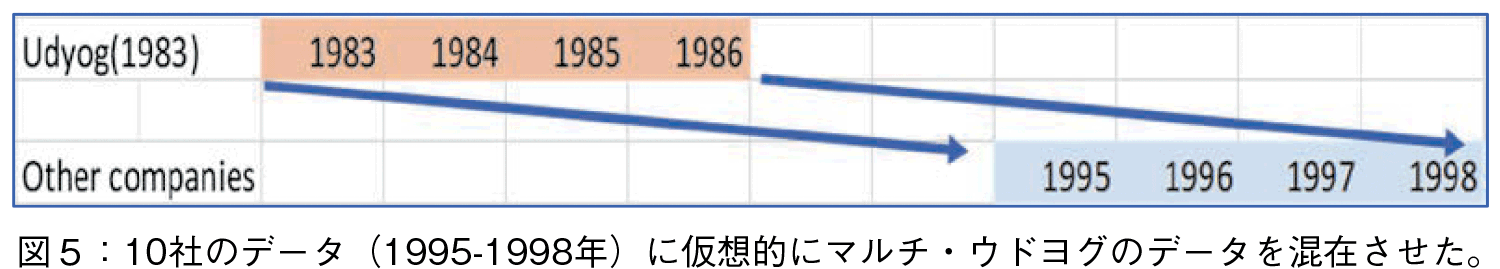

自動車製造企業の他社データに関しては,Bureau van Dijk (BvD) 社ORBISデータベースでも1995年以降のデータしか検索できない。そこで,本研究ではこの制約を考慮しつつ,1995年以降の世界の自動車製造企業のデータと比較して,マルチ・ウドヨグの黎明期における労働生産性向上がいかに突出していたかを示すこととする。換言すると,本分析では1995年当時の世界の自動車製造企業のデータに,マルチ・ウドヨグの黎明期(1983年度)のデータを仮想的に挿入して分析を行う。

本研究では,マルチ・ウドヨグ黎明期と他の自動車製造企業との間で労働生産性の比較分析を行ないたい。しかしながら,データベースの制限により,データは1995年以降のものしか利用できない。一方で,マルチ・ウドヨグの黎明期データとして利用可能なデータは1983年から1986年のデータである。このように異なる時代のデータを同一の分析モデルに投入することは,本来推奨される方法ではない。経済環境の変化,特にインフレ率や政策変更など,時代によって異なる多くの要因が経済指標に影響を及ぼす可能性がある。これらの要因を適切に考慮しないで異なる時期のデータを直接比較することは,結果の解釈に誤解を招くリスクを含んでいる。このアプローチには限界が存在することを認めつつも,利用可能なデータの範囲内で最善の比較分析を試みることが,研究の進行において不可欠である。UDYOGの黎明期の労働生産性の特出した高さを非数理的に述べているだけでは,意味が薄く,数理的な比較が望まれる。将来的には,より広範なデータが利用可能になることを期待し,その時には本研究の結果を再評価する機会を持つことが重要である。マルチ・ウドヨグの生産活動は当時の世界市場から相対的に孤立していたため,このような比較分析は有意義であると考える。この分析の目的は,マルチ・ウドヨグの労働生産性向上が,一般的な同業他社の行動形態と比較した場合どの程度突出していたかを明らかにすることである。

その他の企業のデータ期間を1995年以降とした理由は,ORBISデータベースで入手可能な最古のデータが1995年以降に限られているからである。分析に用いたデータの対応期間を図5に示す。過去のデータであるため欠損値が多く,特に従業員数に関する欠損値が多かったことから,最終的に分析対象として残った企業数は10社であった。

実施する回帰分析においては,売上高成長率(Sales Growth Rate: SGR)をターゲット変数とし,説明変数として労働生産性成長率(Labor Productivity Growth Rate: LPGR),売上高利益率,ROCE(Return on Capital Employed, 資本利益率)の3つを設定する。

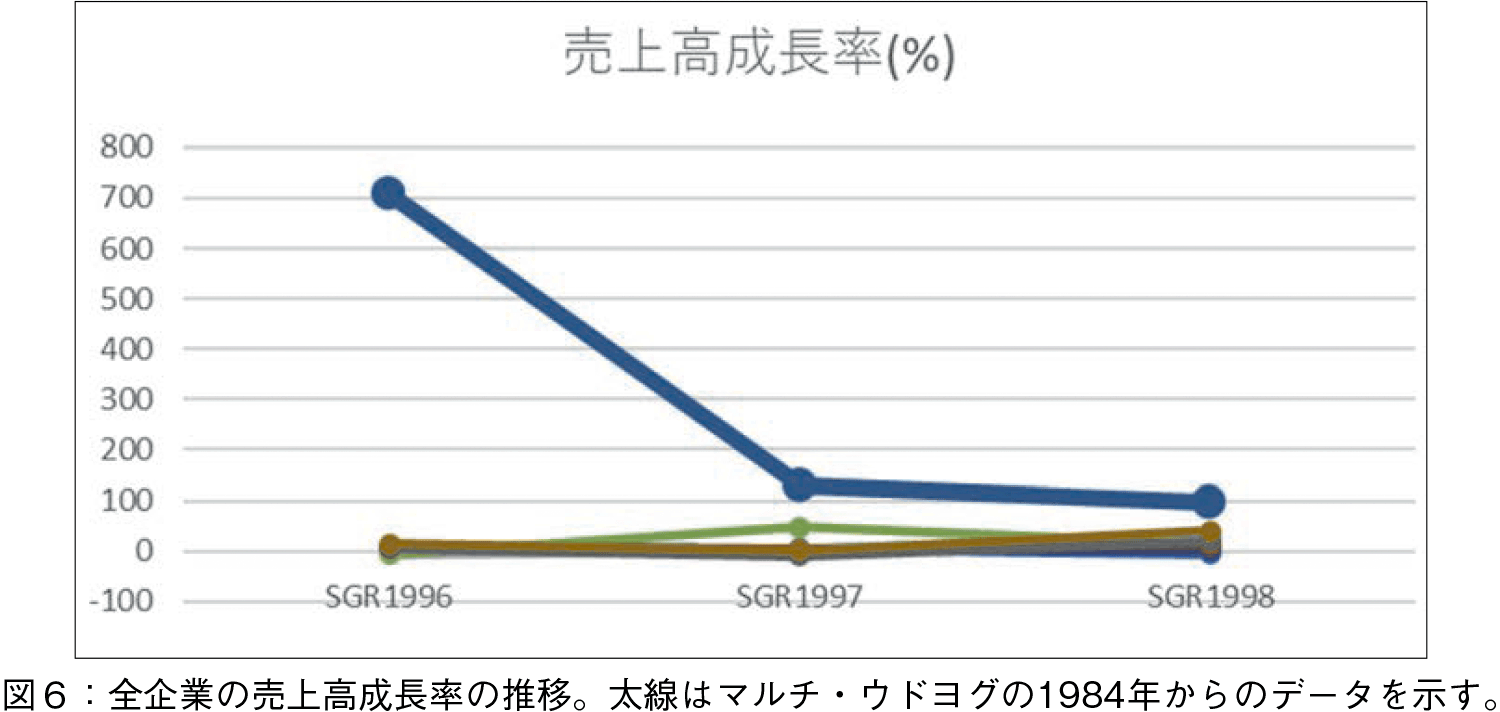

ターゲット変数の売上高成長率を図6に示した。太線がマルチ・ウドヨグのデータである。これを見ると,マルチ・ウドヨグ社が非常に高い売上高成長を遂げていることが分かる。計算式は以下の通り。分かりやすくするため,年度は具体例で示した。

SGR1996 = (売上高1996 − 売上高1995) / 売上高1995

マルチ・ウドヨグの1984年度の売上高成長率は約700%,前年度売上高の約8倍の売上高を達成したことが分かる。2年目及び3年目の売上高成長率も他社に比較して圧倒的に高い値を取っている。

労働生産性は,以下の定義式で求めた。

LP1983 = (売上高1983 − 売上原価1983) / 従業員数1983

労働生産性は一人当たりの付加価値を貨幣単位で示した指標であるが,マルチ・ウドヨグのデータはルピー単位でしか得られないことから,為替レート変動の影響を考慮し,本分析では労働生産性そのものではなく,「労働生産性成長率」を説明変数として採用する。労働生産性成長率(Labor Productivity Growth Rate, LPGR)の定義式を以下に示す。

LPGR1984 = (LP1984 −LP1983) / LP1983

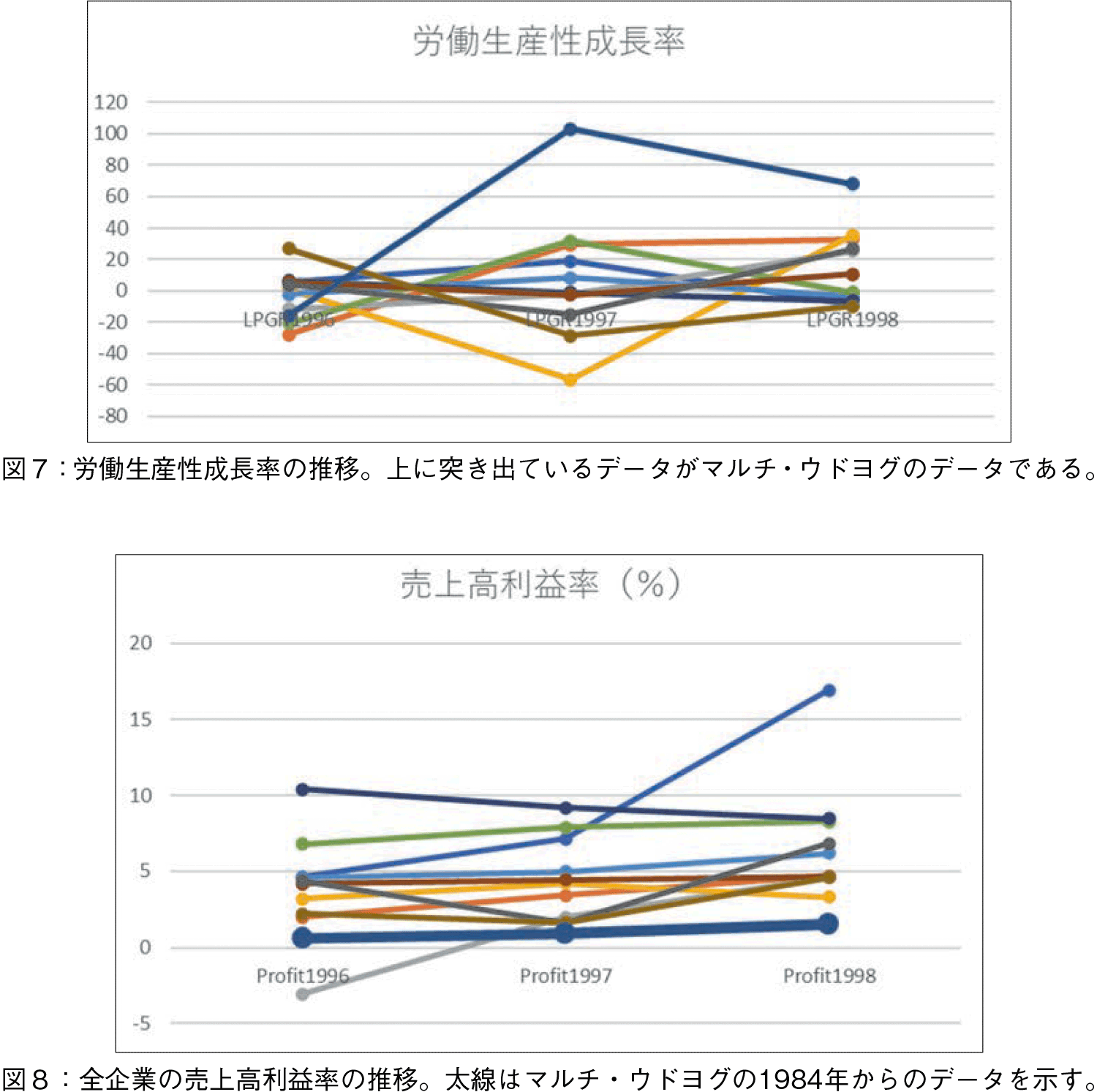

1980年代初頭のインドは厳しい外国為替管理体制下にあり,米ドル(USD)に対しての為替レートも政府により固定または管理されたレート(管理変動相場制)で運用されていたので,【9頁】 公式レートが市場実勢とは大きく異なる可能性があるためである。また,ターゲット変数が売上高成長率であるため,労働生産性成長率を説明変数とすることは合理的と考える。労働生産性成長率の11社の比較を図7に示す。マルチ・ウドヨグ社の2年目以降の労働生産性成長率が他に比較して非常に高いことが分かる。

売上高利益率は,企業が売上高中どの程度利益を生み出しているかを示す指標である。マルチ・ウドヨグの場合,1984年度の売上高利益率は0.6%であり,フォードやBMWなどに比べて低かったが,その後確実な改善を見せている(図8の太線折れ線参照)。

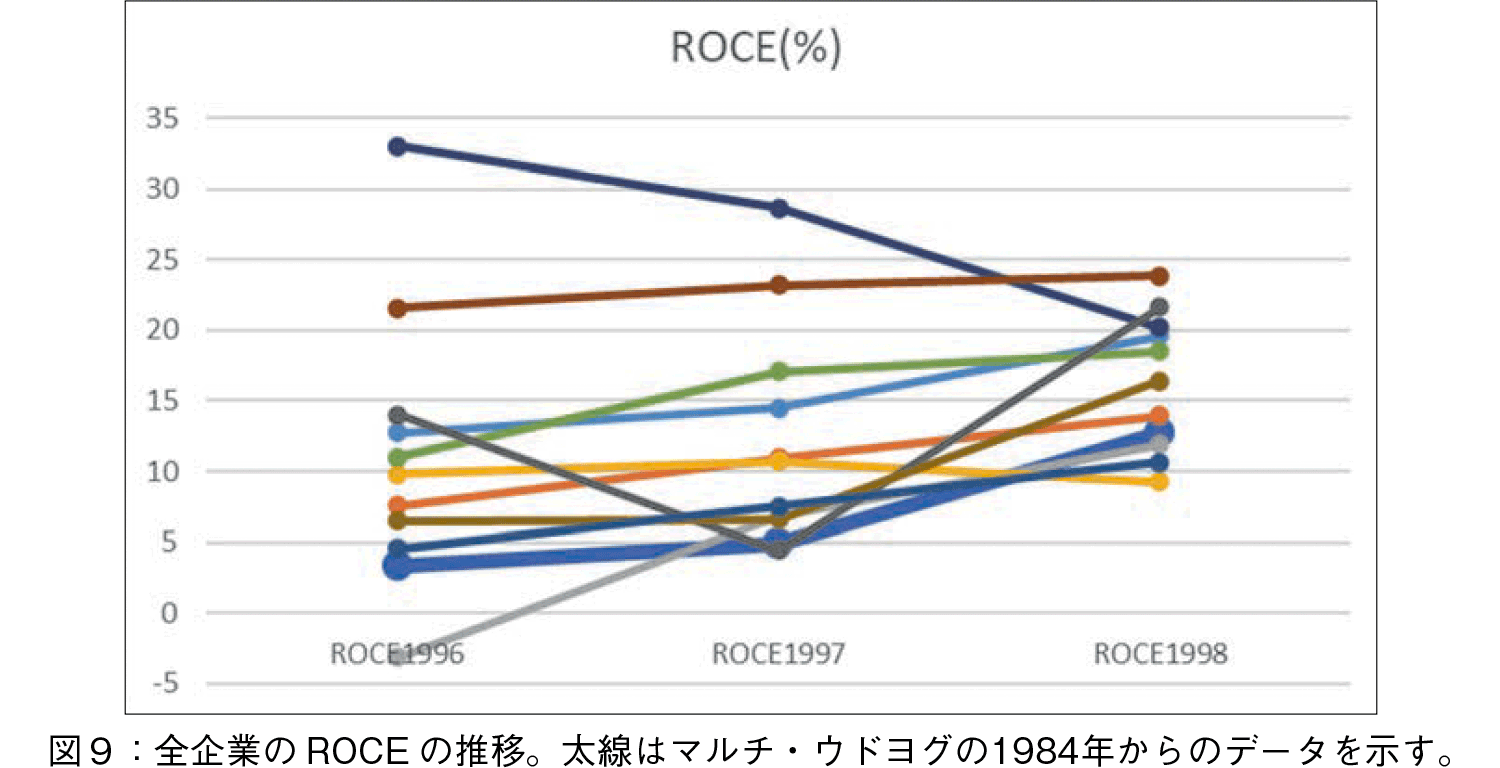

ROCEは企業が投資した資本に対してどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す重要な財務指標であり,次式で計算される:

ROCE = (税引き前利益 / 投下資本) × 100 (%)

図9にROCEの推移を示した。11社中,マルチ・ウドヨグのROCEは,低い値であるが,確実に向上している。この増加は,生産プロセスの改善やコスト削減など,資本をより効率的に運用した結果と考えられる。

以上のデータを基に,次節では労働生産性の向上がマルチ・ウドヨグの売上高成長率増加に寄与した主要因であることを数理的に検証していく。

本節では,AI手法による回帰分析を説明する。

AI回帰分析が従来の線形回帰分析に対して優れている点は,回帰モデルf(X)がデータの複雑な関係性を柔軟に表現できる点にある。線形回帰モデルはデータ全体の一般的傾向を捉えることにとどまるが,AI回帰を用いることで,一般的傾向から逸脱した企業の特徴的な行動形態を詳細に抽出し,その特異性を明確に把握することが可能になる。今回のケースのようにマルチ・ウドヨグのように非常に高いSGR及びLPGRを示す企業を他社と比較する場合には,線形回帰では困難を生じるからである。回帰分析アルゴリズムは,樹木系アルゴリズムのXGBoost方式[37],[38],[39],[40]を用いた。我々の分析の流れでは,初めにXGBoostにより回帰モデルf(X)を求め,そのf(X)を用いて各企業各説明変数のSHAP値を求める。SHAP(SHapley Additive exPlanations)[41],[42],[43]は,機械学習モデルの予測結果を説明・【11頁】 解釈するための手法である。SHAP値は,ゲーム理論のシャープレイ値(Shapley value)[44],[45],[46],[47]をベースとしており,予測結果に対する各特徴量(説明変数)の寄与度を定量的に評価することを可能とする。従来の回帰分析では,各説明変数の回帰係数を解釈することで影響を評価するが,これは全体的な傾向のみを表現するもので,必ずしも個別の観測値(企業ごとのデータ)に適用できるとは限らない。一方,SHAPは各企業ごとに特徴量の影響を算出できるため,「どの企業にとって,どの要因が特に重要だったのか」を把握できる。具体的には,以下の特徴を持つ:

⑴ モデルに依存しない汎用性: 線形回帰,決定木,ニューラルネットワークなど,さまざまなタイプの予測モデルに適用可能。

⑵ 各特徴量の寄与度を個別に評価可能: SHAP値により,ある予測結果(ターゲット値)が得られる際に,どの説明変数がその予測結果に対してプラスあるいはマイナスの影響を与えたかを明確に示すことが可能。SHAP値はデータ全体平均からの偏差を示すので,マイナス値をとることもある。

⑶ 直感的かつ公平な解釈性: SHAP値のオリジナルモデルのShapley値は各特徴量が予測結果に与える貢献を公平に分配する方法であり,モデルのブラックボックス化を避け,透明な意思決定を可能とする。

これらの特性から,SHAPはモデルの信頼性向上や意思決定プロセスの透明化に有効であり,特にビジネスや経営のAI分析において重要なツールとして活用されている[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54] [55],[56],[57],[58][51],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65][66]。付録に,オリジナルShapley値を求める公式を解説する。SHAPについては,チュートリアルビデオなどもあるので参照して頂きたい[67],[68]。

本分析では,時系列SHAP分析を用いる。年度ごとの年次データを用いて,期間としては1996年から1998年の3回,回帰分析を行う。回帰分析毎に,SHAP値を求めるため,計3セットのSHAP値の集合が得られる。次節では昇順に年度ごとの分析結果を評価する。以下の図においては,Udyogデータが1983年度からのデータであることを明示するために,企業名としてUdyog(1983)とする。その他の10社の企業に関しては1995年度からのデータを用いて,1996年度からの成長率を求め,それを回帰分析の入力データとしている。

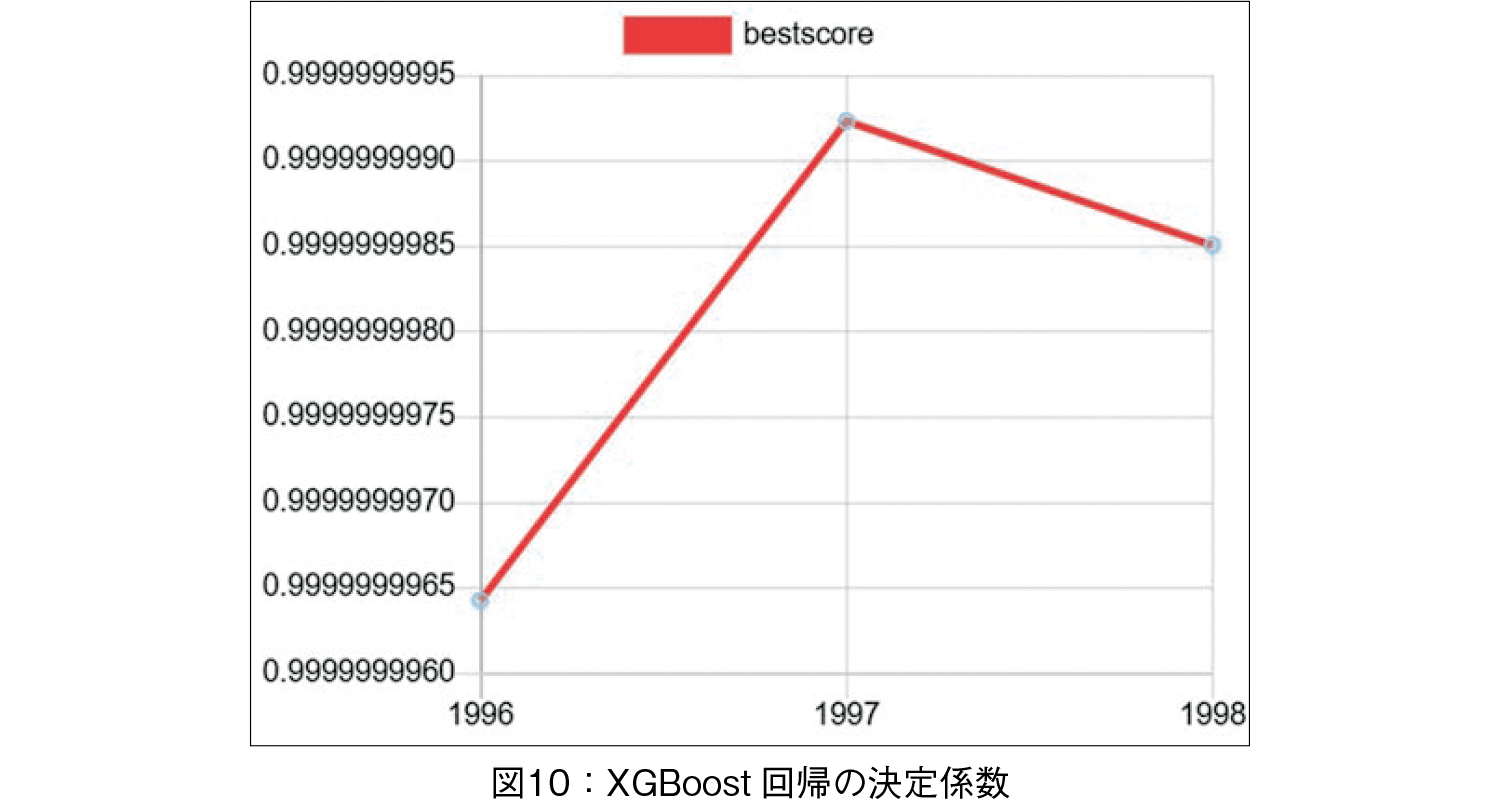

回帰及びSHAP評価は,1996年から1998年まで3回繰り返した。SHAP 値の再現性を保ったまま算出するためには,回帰分析の決定係数を0.99以上に上げる必要がある。本XGBoost回帰分析では図10に示すように,各XGBoostにおいて,0.99を超える高い決定係数を得ている。

本節では,各回帰分析の結果を述べる。

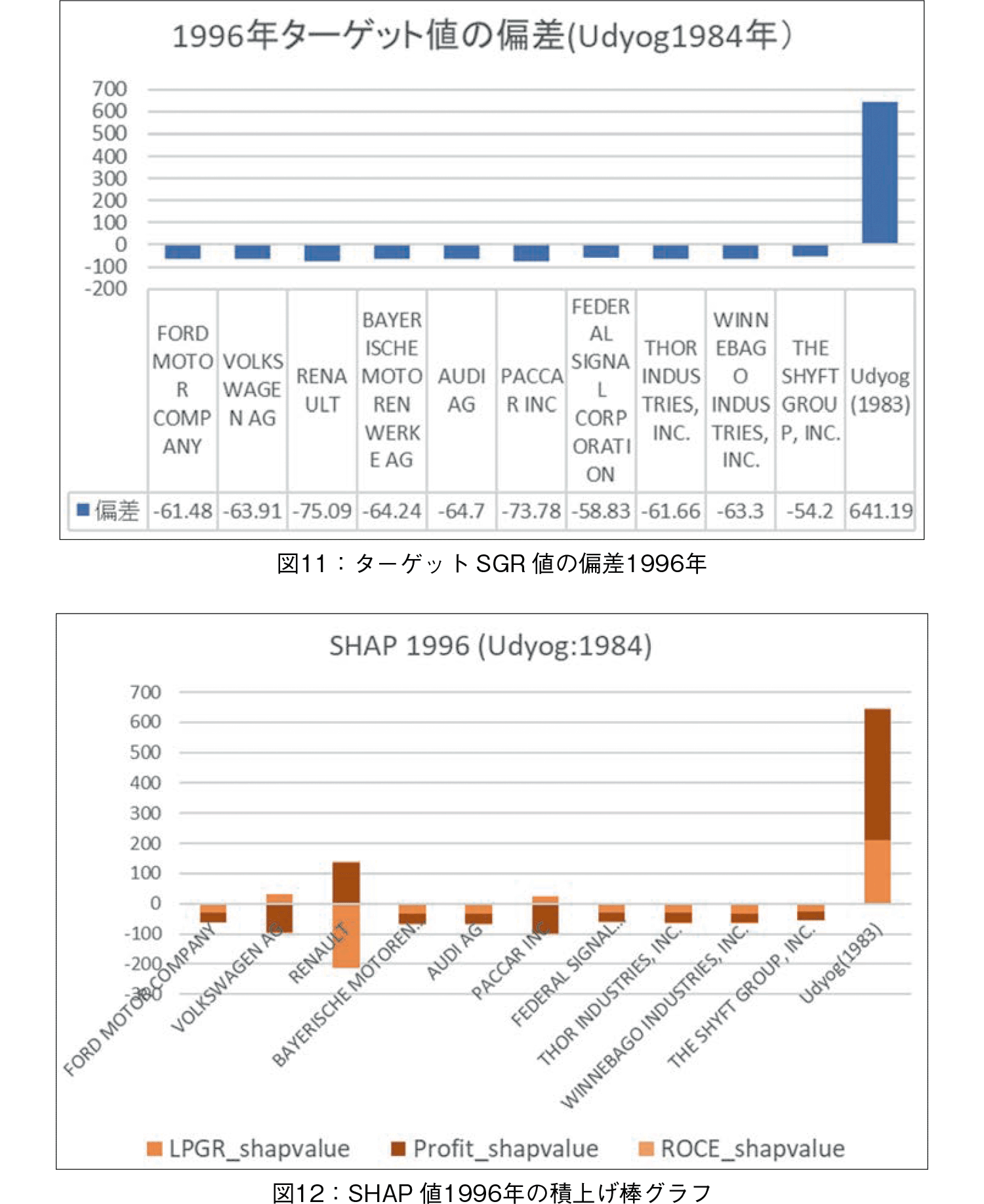

1996年度の分析結果を説明する。まず,ターゲット変数SGRの偏差,つまり,平均値からのずれを棒グラフで図11に示した。マルチ・ウドヨグの1984年度のSGR値が710%と特出して高いため,他の全企業のSGR値の偏差はマイナスとなっている。Udyogは1983年12月乗用車生産を開始し,従来の行動形態から変革し非常に高い労働生産性を得たため,初のSGR値として710%の成長率という高い値を得た。

SHAP値は各企業ごと,各説明変数ごとに計算される。各企業にLPGR_shapvalue, Profit_shapvalue, ROCE_shapvalueという3個のSHAP値があり,その合計がターゲット値偏差とほぼ等しくなる。例えば,図12のRENAULT社のSHAP値を見ると,LPGR_shapvalueがマイナス,Profit_shapvalueが正の値,ROCE_shapvalueは殆ど0である。この3個の値を合計すると,図11に示すRENAULTのターゲット偏差値−75.09となる。この解釈として,RENAULTの1996年【14頁】 においては,全データ平均LPGRに比較してRENAULT社のLPGRのターゲット値への貢献は低かった,しかし,Profitのターゲット値への貢献は全データ平均よりも高かった,全体として,和を取るとRENAULT社ターゲット偏差値はマイナスであった。繰り返すが,このデータ分析はマルチ・ウドヨグの初回のSGRを用いたため,その値が特別に高かったためであり,全社ともマルチ・ウドヨグに比較すると負のターゲット偏差値となるからである。マルチ・ウドヨグの黎明期の立ち上がりが,通常の自動車製造業の行動形態に比較して,顕著であったことが分かる。

Udyog(1983)社のSHAP値を見ると,LPGR_shapvalue及びProfit_shapvalueが共に正の値であり,Profit_shapvalueの値がより高いことから,ターゲット値への貢献は売上高利益率の方が,労働力生産性成長率の貢献よりも高いことが分かる。

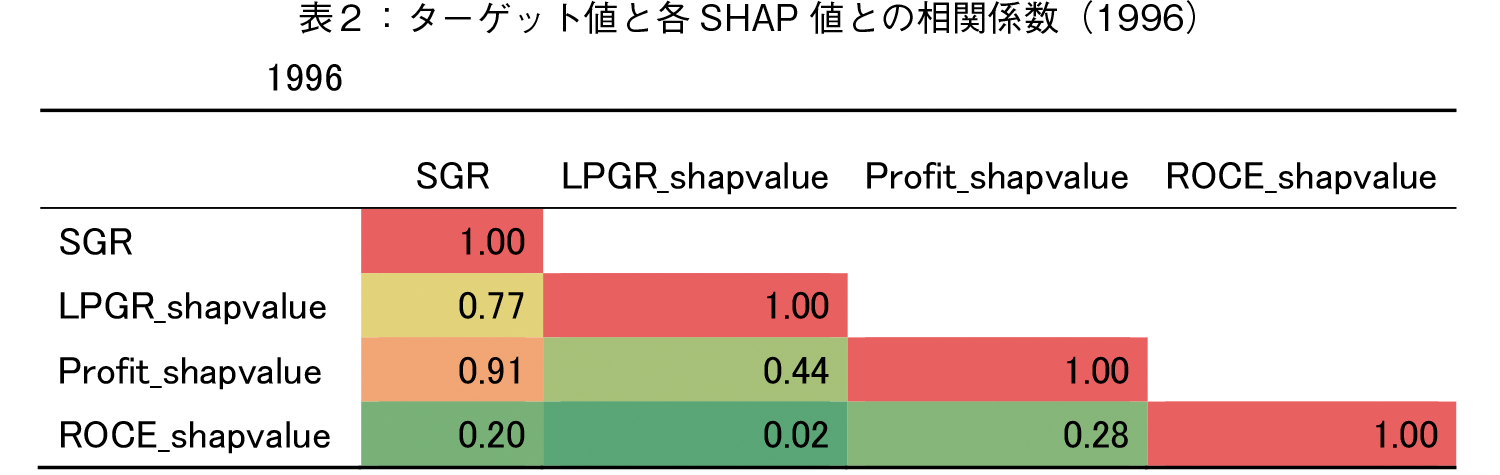

次に,この仮想的にUdyog(1983)を混合したデータの中で,どのSHAP変数がターゲット値を向上させる主要因であるかを,相関係数を取って調べてみる。「相関係数が高いSHAP変数の方が,貢献が高い」と解釈できる。

表2に相関係数表を示した。ターゲット値と最も高い相関係数をもつ変数はProfit_shapbalue(0.91)であり,ついでLPGR_shapvalue(0.77)であった。ROCEは殆ど貢献がないことが分かる。また,SHAP値間の相関は低いことが分かる。

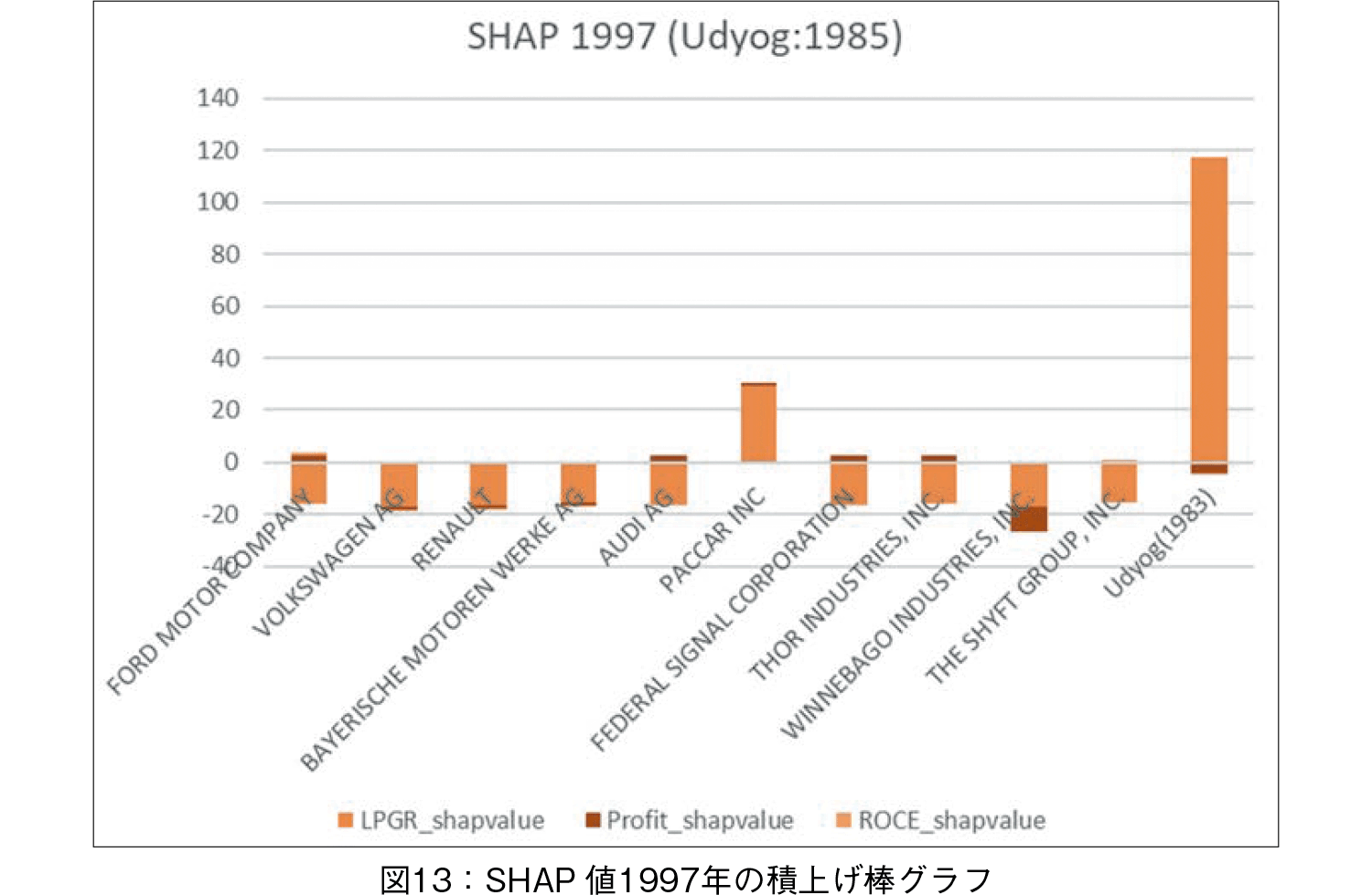

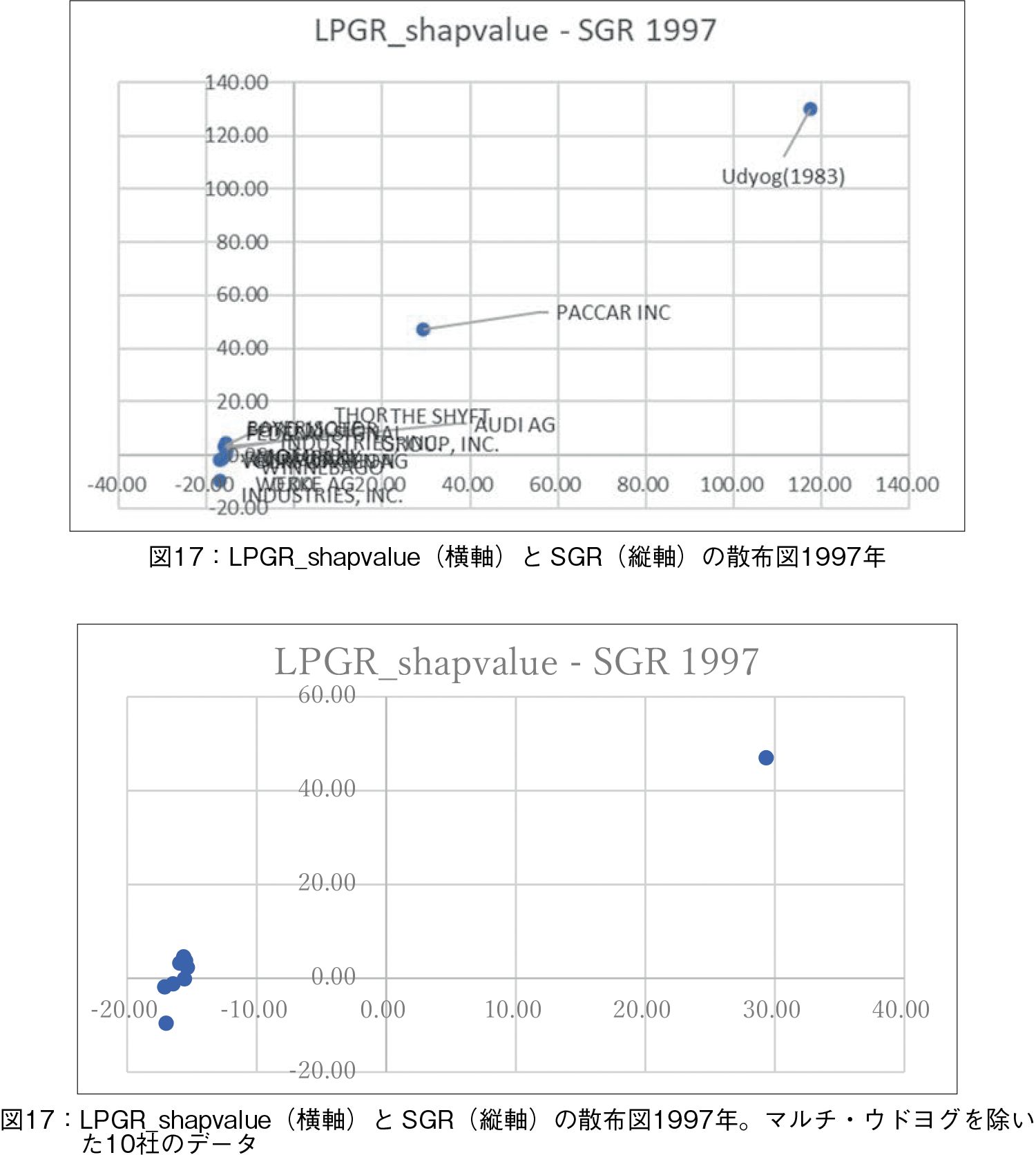

1997年度の分析結果を説明する。マルチ・ウドヨグ社も2回目の年次データとなり,前回のSGR 値710%から130 %に減少している。しかし,全データ平均値よりは特出して高いSGR偏差値を示している(図13のSHAP積上げ棒グラフ参照)。

1997年には,PACCAR社のSGRが他社に比較して高かったことが分かる。そのSHAP値の内訳の傾向を見ると,LPGR_shapvalueが非常に高く,Profit_shapvalueが若干正の値,ROCE_shapvalueは殆ど0である。PACCAR社は1905年に設立された企業で,マルチ・ウドヨグのような立ち上げ期の企業とは異なるが,1997年に労働生産性の成長率が高く,それにより売上高成長率を伸ばしたことが分かる。

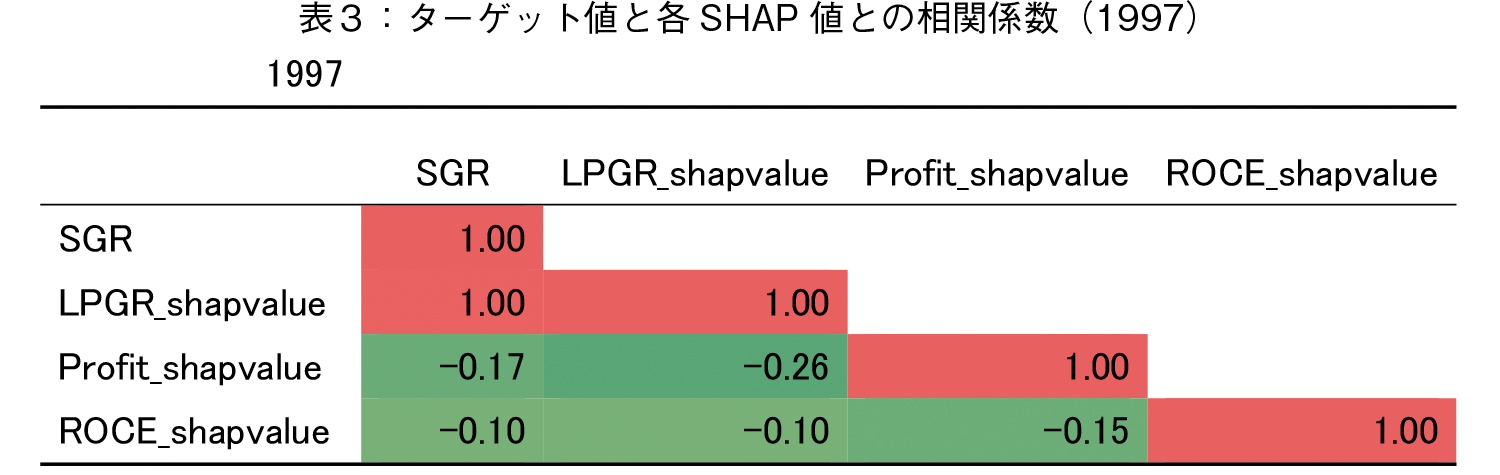

次にターゲット値への各説明変数のSHAPによる貢献度を示す相関係数表を示す(表2参照)。

表3の相関係数表から分かることは,貢献度が最も高い説明変数はLPGRであり,他の2変数の貢献は殆ど0である。また,SHAP値間の相関は殆どゼロである。

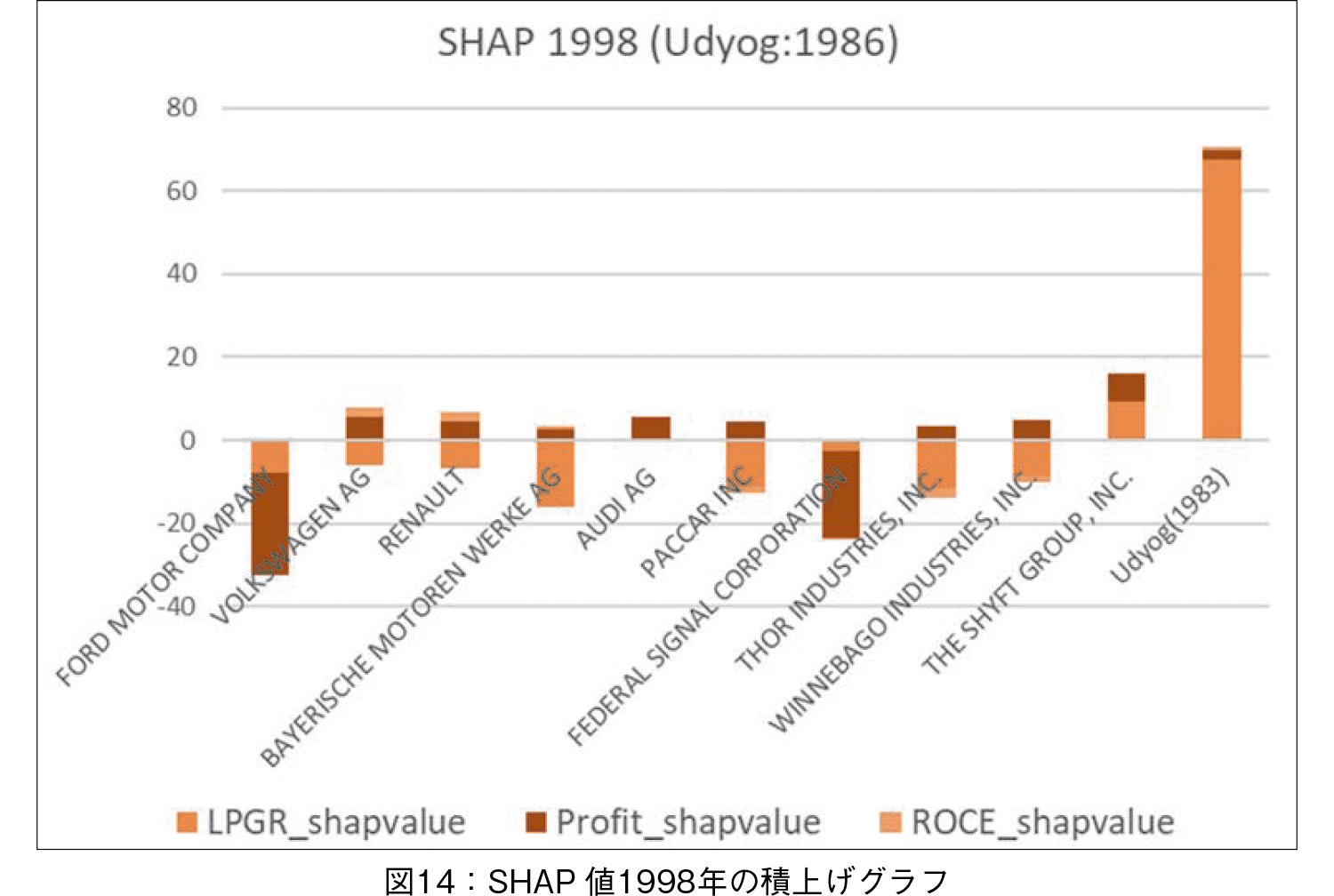

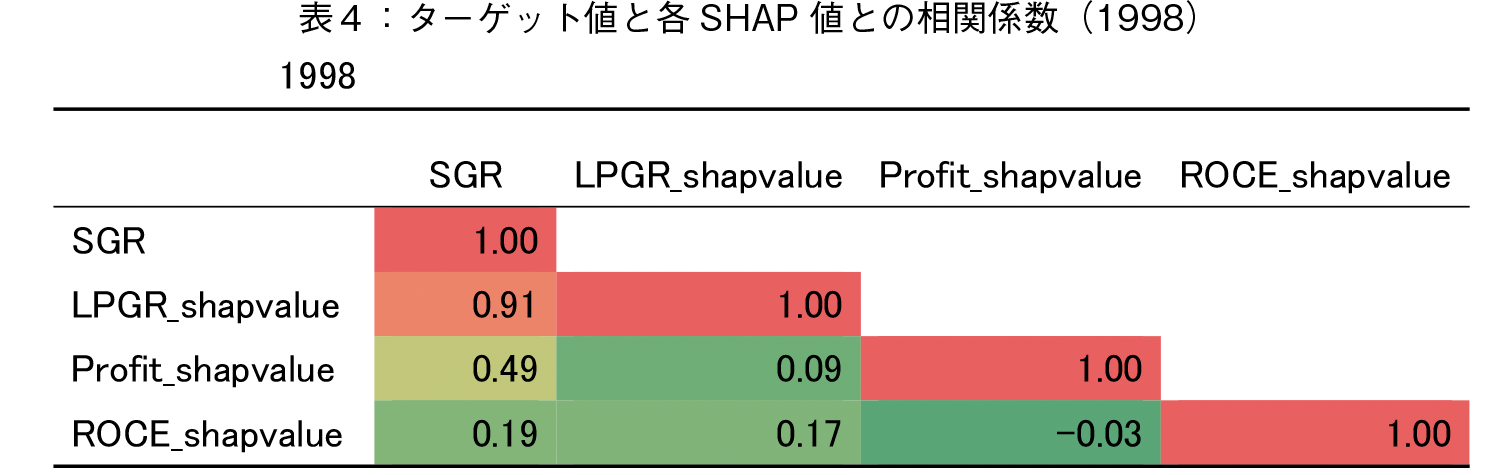

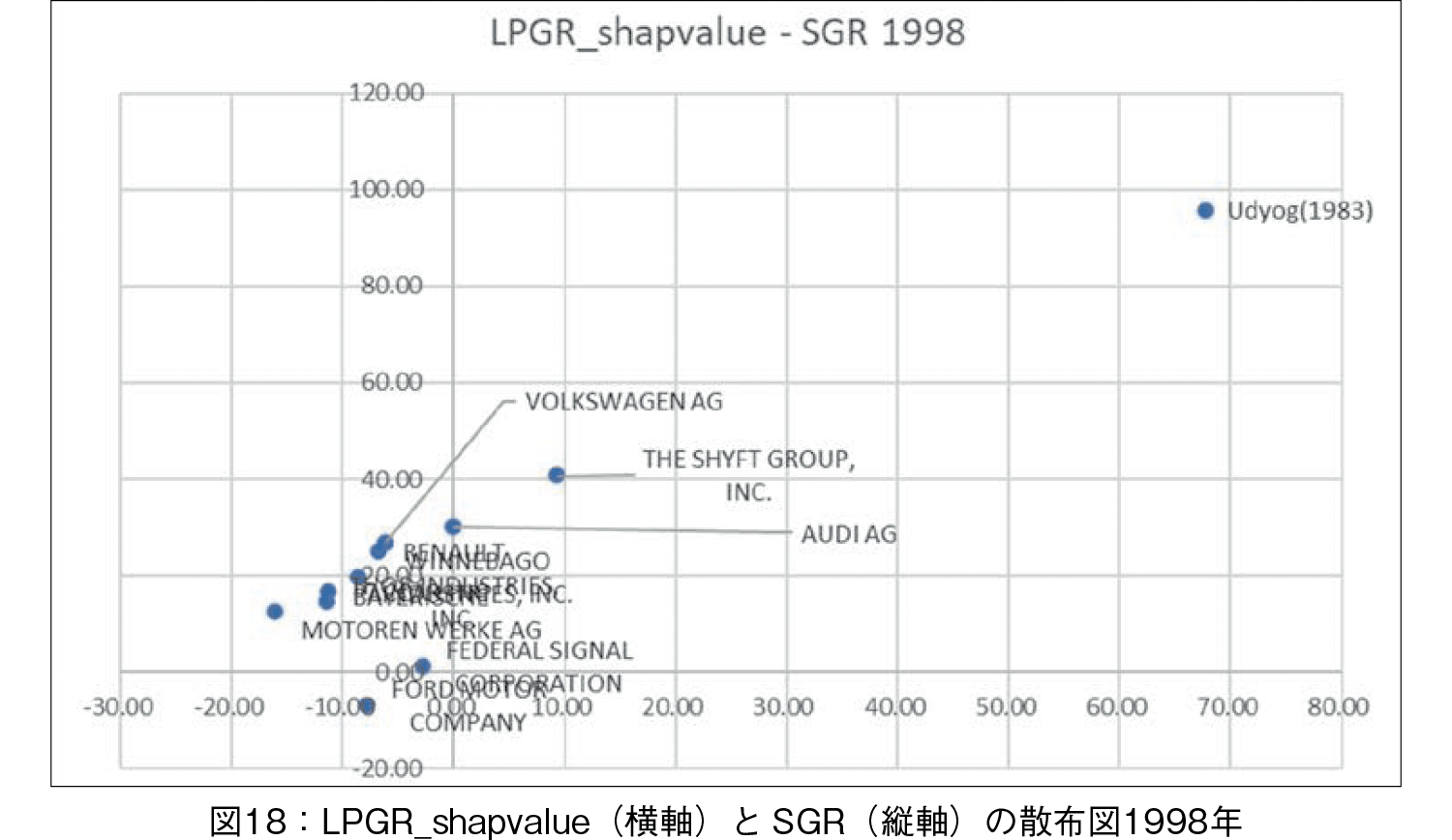

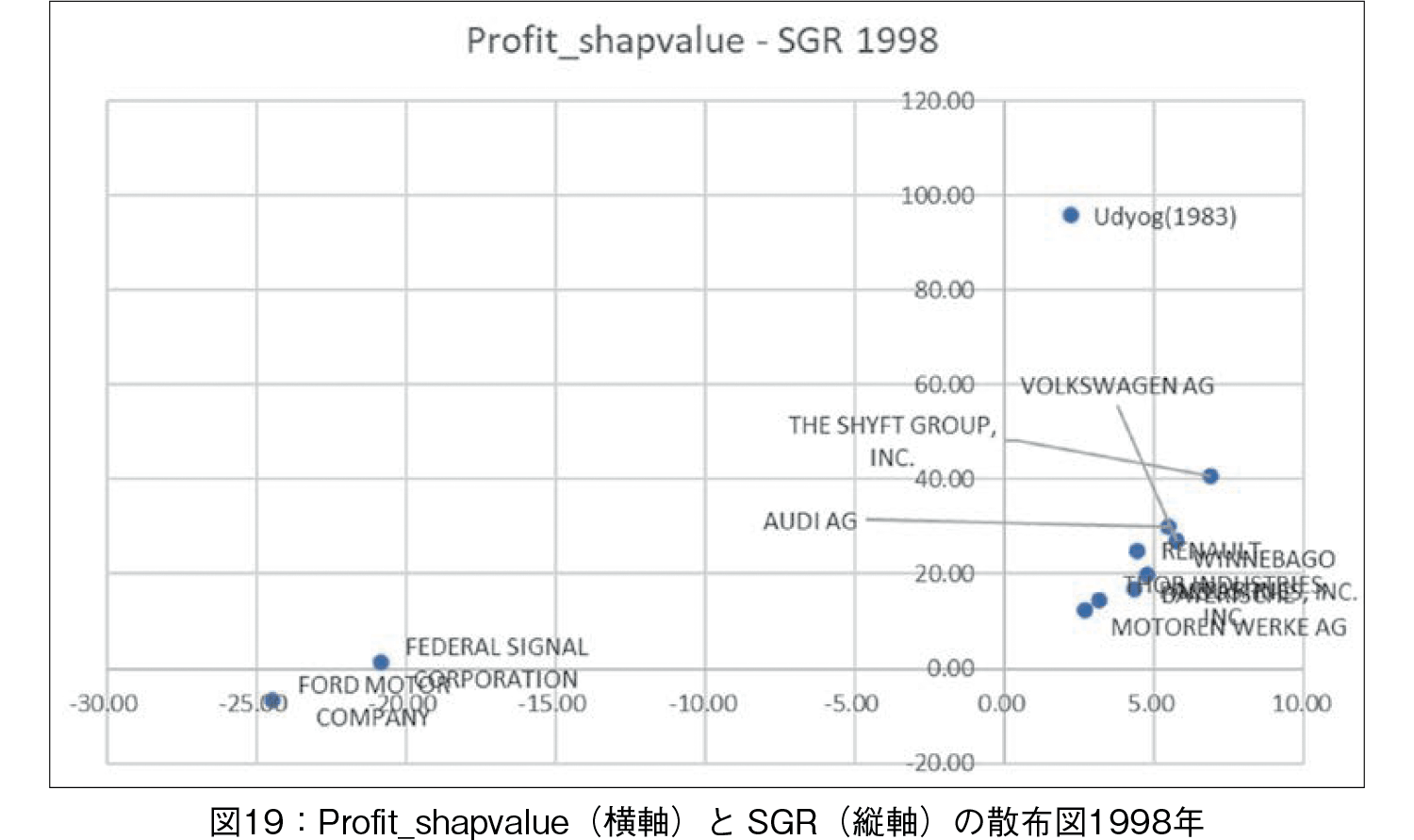

1998年度の分析結果を説明する。マルチ・ウドヨグ社のデータは1986年度のものを仮想的に混入して比較している。マルチ・ウドヨグ社も3回目の年次データとなり,前々回のSGR 値710%, 130 %から96%に減少している。しかし,全データ平均値よりは特出して高いSGR偏差値を示している(図14のSHAP積上げ棒グラフ参照)。

1998年には,SGR値が全データ平均値より高かった企業が2社ある。AUDIとSHYFTグループである。AUDIでは,Profit_shapvalueがターゲット値へ貢献している。これは,売上高利益率の高さがSGRを引き上げ,それが他社に比較して優れていたと解釈できる。

SHYFTグループを見ると,LPGR_shapvalueが1番,Proft_shapvalueが2番目に大きいが,マルチ・ウドヨグに比較してProfit_shapvalue値が大きい。これは同社の売上高利益率の貢献が高いことを示している。

次にターゲット値への各説明変数のSHAPによる貢献度を示す(表4参照)。LPGR_shapvalueとの相関係数が0.91と最も高いが,Profit_shapvalue(0.49)も無相関ではないことを示している。

本節では,より詳細な分析評価としてSHAP時系列評価を行う。

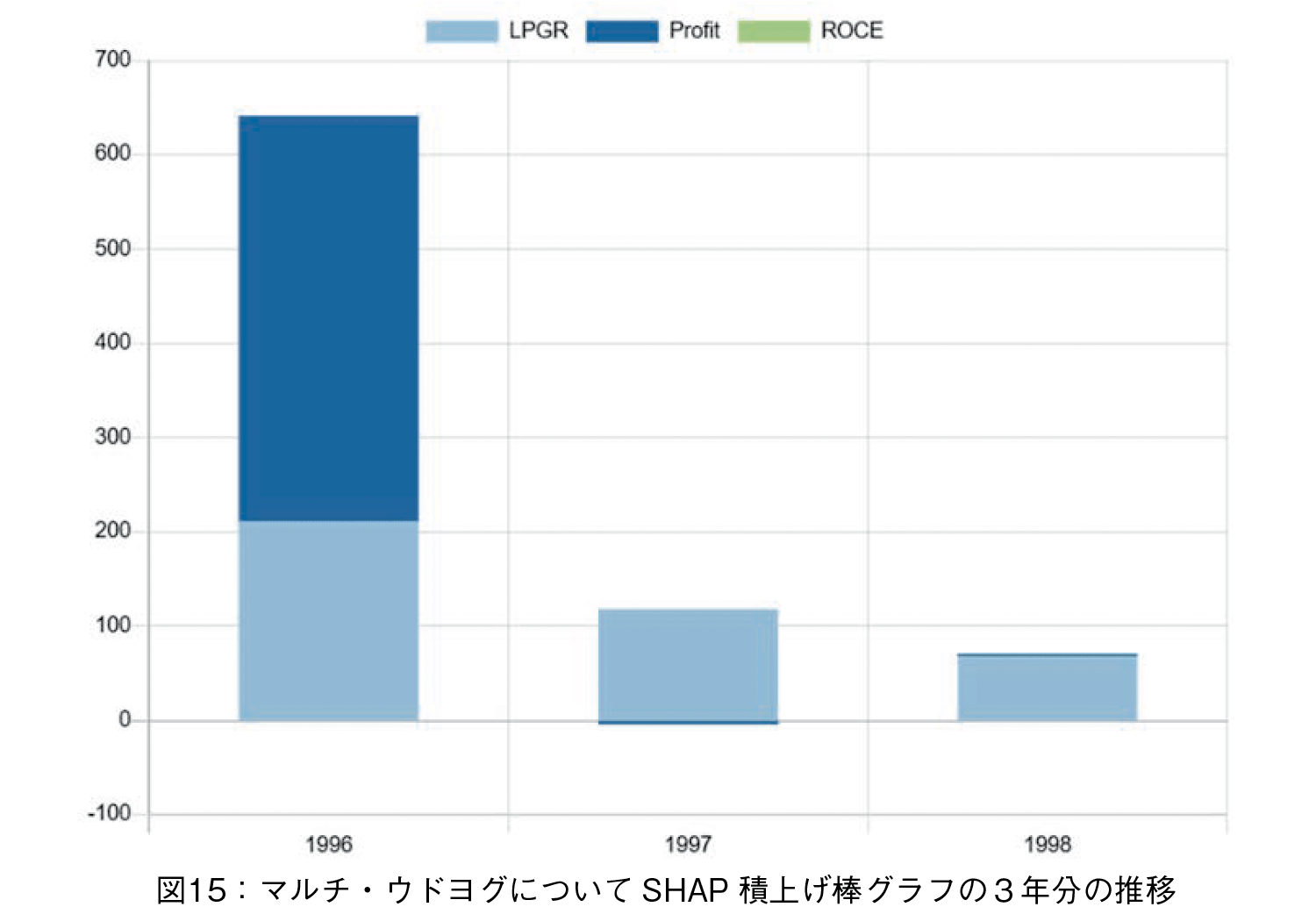

まずマルチ・ウドヨグについて図 15にSHAP積上げ棒グラフの3年分の推移を示す。図で,1996年というのは,同社データでは1984年である(図5参照のこと)

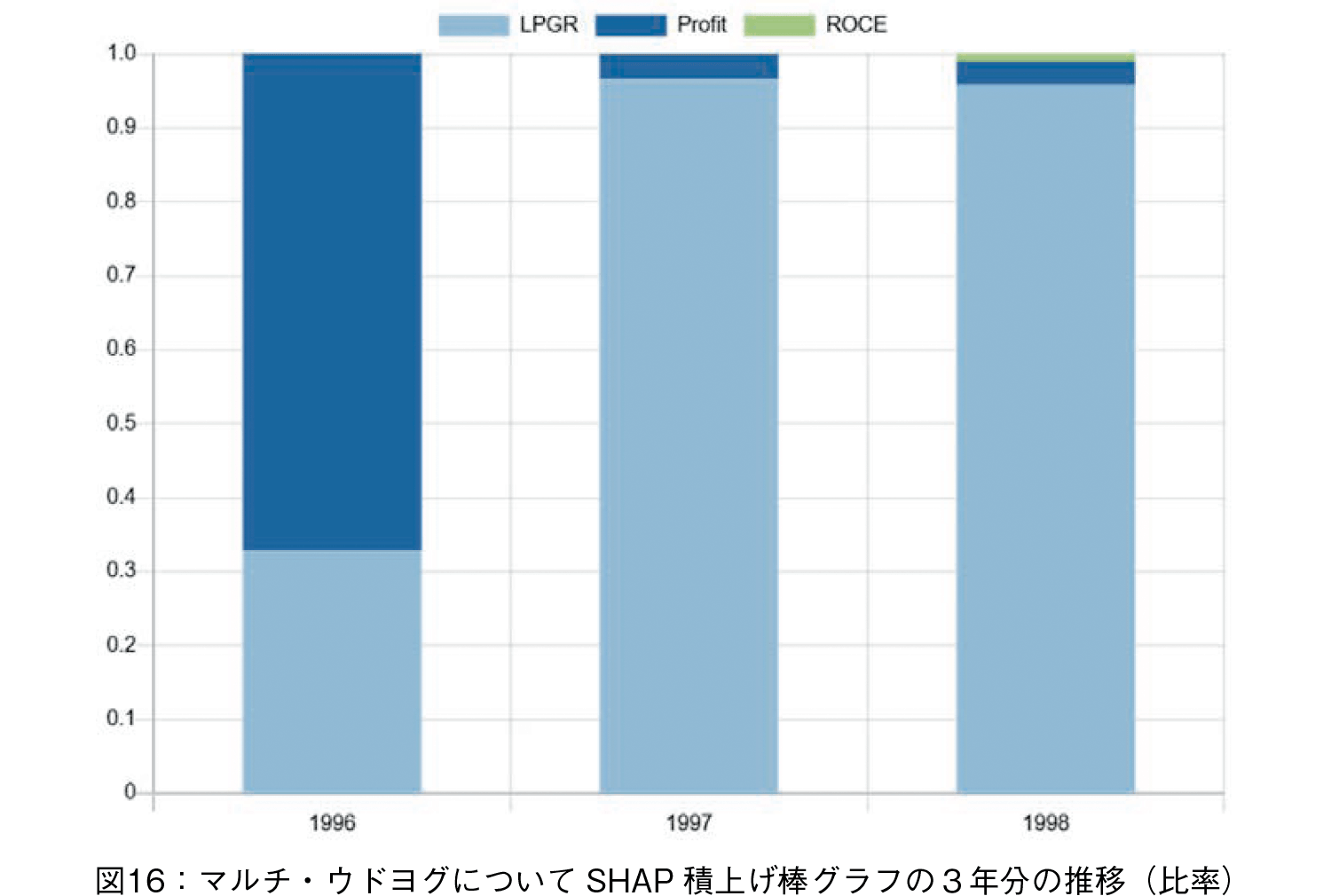

図15の縦軸はSGRの偏差である。1984年度の爆発的成長率が2回目のデータでは落ち着いて安定化してきて,減少していることが特徴として分かる。Profit_shapvalueが大きくSGRに【18頁】 貢献していたのは初回のみで,以降はLPGR_shapvalueのみが貢献する状態に変化していることが分かる。初回データは,非常に特異な状況であるためそれを除外して分析すると,設立時に主要要因であった要素は独占的にLPGRであったと,この結果から言える。図16に,同SHAP積み上げ棒グラフを100%に引き伸ばして,各SHAPの割合を示した。

比率で見ても,2年目以降,主要因はLPGRであることが分かる。2年目以降Profitの比率は殆ど0に近くなり,さらにROCEの貢献は小さく,1998年の棒グラフでやっと微小に見えるだけである。ここまでの結論として,マルチ・ウドヨグの設立時のSGRに貢献にしたのはLPGRであり,Profit及びROCEの貢献は殆ど無かった,と言える。コスト削減もSCのカイゼンも重要ではあるが,同社の設立時のケースで重要視すべき要因はLPGRであると言えよう。

設立から経年した同業他社のデータと比較してみる。いずれの説明変数もSHAP値を使っている。まず,LPGR_shapvalueとSGRの関係を散布図に示した(図17,18参照)。

マルチ・ウドヨグのデータ値が特出しているため,その影響で相関係数は高い生の値となる(表3,値1.00)。2番目にLPGR_shapvalueが高いPACCAR社も,高いLPGR_shapvalue値と高いSGR値をもち,その相関が強いことが分かる(図17参照)。この2社を除いた9社のデータを見ても(図17のy軸の左側),高い正の相関が見られる。この関係性は一般的経営の常識「労働生産性成長率の高い企業は売上高成長率も高い」という関係性に合致していると言える。

次に1998年のLPGR_shapvalurとSGRの散布図を示す(図18参照),マルチ・ウドヨグの成長率も1997年に比較して安定して他社のデータに近づいていることが分かる。

マルチ・ウドヨグ以外のデータにおいても,高い正の相関が見られる。次に,1998年のProfit_shapvalueのSGRへの貢献を見る(図19参照)。この相関係数は表4に示したように0.49である。マルチ・ウドヨグよりもProfit_shapvalueが高い企業が複数存在している。またy軸よりも右側の企業と,左側の企業に2分化しているようすが分かる。マルチ・ウドヨグを除いた10社では,Profit_shapvalueが高い企業ほどSGRが高いという関係性が読み取れる。

SHAP時系列分析を活用した結果,マルチ・ウドヨグは設立2年目以降,労働生産性成長率(LPGR)が売上成長率(SGR)の主要推進力となっていることが数理的分析により明らかになった。2年目以降,売上高利益率(Profit)や資本利益率(ROCE)など他の要因もその影響を非常に若干ではあるが,強めていることも分かった。また他社との比較によって,その優位性が顕著に現れた。SHAP時系列分析により,生産管理方式及び技術刷新などの企業急成長期において,高労働生産性成長率が,売上高成長率に重要な役割を果たしたという,マルチ・ウドヨグの成長戦略と競争力の源泉を新たな視点から評価することができた。

本節では,マルチ・ウドヨグ設立当時のインド自動車製造業の生産性について数理的解析を行っている2つの論文をサーベイする。

佐藤らの研究では[69],1983年から1992年の間,インドの自動車産業における全要素生産性(Total Factor Productivity, TFP))が必ずしも改善されなかったことが明らかにされた。TFPは生産に投入される全ての要素(資本と労働)を考慮に入れて出力の増加を評価する指標であり,単なる投入量の増加ではなく,技術進歩や組織の効率化などによる生産性の向上を測るものである。この期間にマルチ・ウドヨグの参入により労働生産性は高まったが,市場全体としては競争的でなかった可能性が示唆されている。

一方,大場の1991年の研究は1960年代から70年代にかけてのインド自動車産業の長期停滞と1983年から1988年にかけての自由化政策の展開とその効果に焦点を当てたものである[26]。この分析ではマルチ・ウドヨグ社とインド国内の自動車メーカーX社(論文中では企業名が明示されている)の労働生産性の時系列変化を調べている。その結果マルチ・ウドヨグは労働生産性が向上しているのに対し,X社は製造コストは増加するものの生産台数の増加は見られなかった。X社の一人当たりの労働生産台数は1976年以来停滞していたことから,マルチ・ウドヨグの効果がインド全土の自動車産業に広がるには時間がかかったこと,またマルチ・ウドヨグが特異的な企業であったことが示された。

これらの研究から明らかになるのは,マルチ・ウドヨグがインド自動車産業において特異な存在であり,顕著な労働生産性向上を実現していた点と言える。他のインド国内メーカーと比較しても,マルチ・ウドヨグは労働生産性の向上や技術革新で著しい成果を上げた。しかし,その影響が市場全体に広がるまでには時間がかかった。マルチがインド自動車産業の競争力向上と効率化に果たした役割は非常に重要であったが,マルチ・ウドヨグが用いた労働生産性向上のアプローチや方法は他の企業が容易に真似できず,他社がそれを採用し具現化するまでにはかなりの時間と努力が必要だったと言えよう。この特異的な成功モデルは,今後開発されるべき市場にどのように活用されうるか,非常に価値のある視点を提供する。

本稿では,マルチ・ウドヨグの設立時,労働生産性成長率(LPGR)が売上成長率(SGR)【22頁】 の主要推進力であったことを数理的分析により明らかにした。手法はAI手法の回帰分析XGBoost及び,SHAPアプローチによる。

1981年に設立されたマルチ・ウドヨグは,インド自動車市場で圧倒的なシェアを獲得し,重工業分野で特筆すべき成功を収めた。この成功は,技術刷新や企業の急成長期における労働生産性の重要性を強調している。同社の労働生産性の向上は,その他の多くのインド企業が容易に真似できない独自の方法で達成され,その影響が市場全体に広がるまでには相当の時間が必要だった。マルチ・ウドヨグの独自の成長戦略と競争力の源泉は,他社が容易に真似できない労働生産性の向上にある。この事実は,同社がどれほど特異であり,その成功が他の企業にとって非常に到達しがたいものであったかを強調している。

同社の特異性を抽出するためには同業他社との比較が必要である。しか1983年当時のデータは入手困難であり,使えるデータは限定的であった。そこで,ORBISデータベースで検索可能な1995年からの自動車製造企業データを使い,その環境の中にマルチ・ウドヨグのデータを入れて比較を行った。 設立時の分析から,マルチ・ウドヨグの労働生産性向上が売上成長の決定的要因であったことが分かった。マルチ・ウドヨグの場合,ROCE及び売上高利益率という要素の重要度は,労働力生産性成長率に比較して低かった。マルチ・ウドヨグの爆発的売上高成長の主要因は,高い労働力生産性向上であった。この結論は,他の新興企業経営者にとって,経営戦略の策定において重要な意味を持つ。またこの分析は,将来的にインド重工業分野への進出を検討している他の企業にとっても有益な示唆を与えるものであり,広範な産業や国々に対する参考となると考える。

謝辞

このプロジェクトは部分的に学習院大学計算機センターの特別プロジェクト2024年度と学習院大学東洋文化研究所の研究プロジェクト2024年度のサポートを受けて実施された。またマネサール工場の見学を許可してくれたスズキ株式会社,特に鮎川堅一エグゼクティブフェローに深く感謝する。さらに,同工場でマルチ・ウドヨグの成功の主要因についてディスカッションを行ってくださった日本とインドのマルチ・スズキの関係者全員に深い感謝を示す。

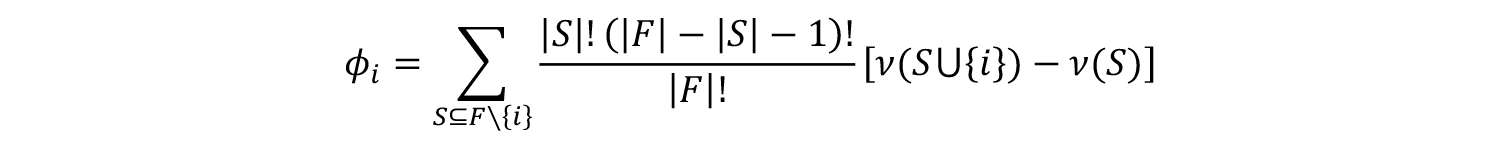

付録:Shapley値の公式[47]

Shapley値のオリジナル公式は,複数のプレイヤーに均等に利潤を分配するゲーム理論のためのものであり,説明変数の集合の代わりにプレイヤーの集合が扱われる。まず特性関数の概念から説明する。

Shapleyの特徴関数νは,チーム内の各プレイヤーがチームの総成果にどれだけ貢献したかを数値で示す。具体的には,各メンバーが単独でいた場合,または他のメンバーと一緒にいた場合に,どれだけ成果を出せるかを出力する関数である。例えばAさんが単独で50万円の価値を生み出し,Bさんが単独で30万円,Cさんが単独で20万円の価値を生み出したとする。そしてAさんとBさんが共同作業した場合には80万円,AさんとCさんの場合には70万円,BさんとCさんの場合には50万円,全員で一緒にいた場合には100万円の成果が出たとする。すべてのチームプレイヤーの部分集合に対して,価値(報酬)を返す関数が特性関数νである。

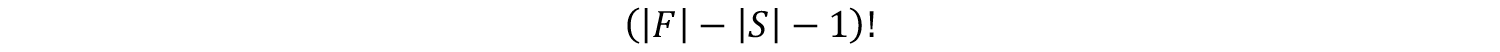

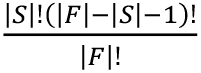

Shapley博士はプレイヤー i (本論文の場合は説明変数 i )に対するShapley値の公式を次のように示した:

【23頁】

ここでFはプレイヤーの集合であり,Sは i 番目のプレイヤーを含まないFの部分集合で,S⊆F/{ i } と表される。│F│! はFの順列である。項 [ν(S∪{ i })−ν(S)] は,プレイヤー集合 S∪{ i } の入力で評価された関数νと,プレイヤー集合 S の入力で評価された関数νとの差であり,プレイヤー i の集合 S への貢献を示す。最後に,取り得る全ての S に対して, i 番目のプレイヤーの効果を確率をかけて足し合わせる。│F│! は,全ての順列の数である。│S│! は,部分集合 S の順列の数であり,次に, i 番目のプレイヤーが来て,最後に,残りのプレイヤーの集合が来る。残りのプレイヤーの順列は以下となる。

よって,  は S の後に i 番目のプレイヤーが来る場合の確率項となる。

は S の後に i 番目のプレイヤーが来る場合の確率項となる。

[1] M. V. S. RANA and D. M. A. LOKHANDE, "Performance evaluation of Maruti Suzuki India limited: an overview," Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review, vol. 2319, pp. 2836, 2013.

[2] M. Morita and J. A. Machuca, "Integration of product development capability and supply chain capability: The driver for high performance adaptation," International Journal of Production Economics, vol. 200, pp. 68-82, 2018.

[3] M. J. Benner and M. L. Tushman, "2013 decade award invited article: reflections on the 2013 decade award—" exploitation, exploration, and process management: the productivity dilemma revisited" ten years later," The Academy of Management Review, pp. 497-514, 2015.

[4] M. J. Benner and M. L. Tushman, "Reflections on the 2013 Decade Award—“Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited” ten years later," Academy of management review, vol. 40, no. 4, pp. 497-514, 2015.

[5] C. A. O'Reilly III and M. L. Tushman, "Organizational ambidexterity: Past, present, and future," Academy of management Perspectives, vol. 27, no. 4, pp. 324-338, 2013.

[6] M. Tushman, W. K. Smith, R. C. Wood, G. Westerman, and C. O’Reilly, "Organizational designs and innovation streams," Industrial and corporate change, vol. 19, no. 5, pp. 1331-1366, 2010.

[7] D. Lavie, U. Stettner, and M. L. Tushman, "Exploration and exploitation within and across organizations," The Academy of Management Annals, vol. 4, no. 1, pp. 109-155, 2010.

[8] C. A. O’reilly Iii and M. L. Tushman, "Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator's dilemma," Research in organizational behavior, vol. 28, pp. 185-206, 2008.

[9] C. A. O Reilly and M. L. Tushman, "The ambidextrous organization," Harvard business review, vol. 82, no. 4, pp. 74-83, 2004.

[10] M. J. Benner and M. L. Tushman, "Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited," Academy of management review, vol. 28, no. 2, pp. 238-256, 2003.

[11] 山田日登志,トヨタ生産方式をトコトン理解する事典 日刊工業新聞社,1988.

【24頁】[12] Y. Shirota, K. Yamaguchi, A. Murakami, and M. Morita, "An analysis of political turmoil effects on stock prices: a case study of US-China trade friction," Proceedings of the First ACM International Conference on AI in Finance, Virtual, pp. 1-7, 2020.

[13] K. Yamaguchi, Y. Shirota, and M. Morita, "Effects of Political Risks on Stock Prices under Global Operations: A Case Study of US-China Trade Friction," Proc. of 27th EurOMA 2020 EurOMA, virtual conf., pp. 582-591, 2020.

[14] Y. Shirota, M. Fujimaki, E. Tsujiura, M. Morita, and J. A. D. Machuca, "A SHAP Value-Based Approach to Stock Price Evaluation of Manufacturing Companies," 2021 4th International Conference on Artificial Intelligence for Industries (AI4I) IEEE, pp. 75-78, 2021.

[15] Y. Shirota, B. Chakraborty, and J. Tomita, "SCAI-SS2: Shapley Value Technology for Business Data Analysis (Special Session)," 14th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) IEEE, Japan, 2023.

[16] Y.-H. 教材工房,"世界史の窓:ネルー." [Online]. Available: https://www.y-history.net/appendix/appendix-list.html

[17] R. C. Bhargava, Impossible to Possible: Maruti's Incredible Success and How It Can Change India (English Version) Bloomsbury India, 2024.

[18] R. C. Bhargava, Getting Competitive: A Practitioner's Guide for India HarperBusiness, 2020.

[19] R. C. Bhargava(バルガバ),スズキのインド戦略:「日本式経営」でトップに立った奇跡のビジネス戦略 KADOKAWA(中経出版),2006.

[20] 田中美和,"インドにおけるマルチスズキの経営戦略," 国際経営論集,no. 57, pp. 95-104, 2019.

[21] 内田康郎,"Working papaer: マルチ・スズキにみるインド市場開発に関する戦略事例," 富山大学,2017.

[22] 安積敏政,"成功事例 マルチスズキ・インディアのインプリケーション:日本企業のインド進出事業拠点 4,000 ヶ所を目前に," 甲南大学,2016.

[23] K. T. Bahadur, "日本企業のインド市場開拓戦略:戦略的なアプローチによるコスト・イノベーションケイパビリティの構築," 亜細亜大学,2016.

[24] 元橋一之,グローバル経営戦略 東京大学出版会,2013.

[25] 西釜義勝 and 藤田敏之,"組織能力の構築メカニズムとリーダーシップの役割:インドにおけるスズキの国際戦略を事例として," 九州大学経済学研究院ディスカッション・ペーパー,2011.

[26] 大場裕之,"第6章 インド自動車産業の発展パターンと産業政策," in アジア経済研究所,ed. アジア産業政策の事例研究 アジア経済出版会,pp. 159-188, 1991.

[27] 西成活裕,無駄学 新潮選書,2008.

[28] 山田日登志,"提言 改めてトヨタ生産方式を考える," 工場管理/日刊工業新聞社[編],vol. 45, no. 11, pp. 1-3, 1999.

[29] 山田日登志,改善魂を求めて:トヨタ生産方式 日刊工業新聞社,1998.

[30] 山田日登志,"トヨタ生産方式で,よみがえれ日本の製造業," 工場管理/日刊工業新聞社[編],vol. 45, no. 7, pp. 2-7, 1999.

[31] 鈴木修,俺は,中小企業のおやじ 日経BPマーケティング,2009.

[32] R. C. Bhargava, The Maruti story: how a public sector company put India on wheels HarperCollins Publishers India, 2013.

【25頁】[33] V. Krishnamurthy, At the Helm: A Memoir Collins 2014.

[34] バスカー・チャタージー,インドでの日本式経営:マルチとスズキの成功 サイマル出版会,1993.

[35] 山崎エマ(監督),映画「小学校〜それは小さな社会〜」製作・制作:シネリック・クリエイティブ他の国際共同製作,2023.

[36] J. Satia and P. Thomas, "Maruti Udyog Limited," Vikalpa, vol. 14, no. 3, pp. 57-68, 1989.

[37] XGBoostDevelopers, "XGBoost Decumentation (Revision 534c940a.)," 2022. [Online]. Available: https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/

[38] S. Kaneko, N. Oyu, and Y. Shirota, "Analysis of Key Factors in Corporate Growth by XGBoost—Case Study of Electrical Manufacturing Industries," IEICE Technical Report IEICE Tech. Rep., vol. 120, no. 78, pp. 7-11, 2020.

[39] J. Xu, K. Matsumura, and Y. Shirota, "Analysis of Key Factors in Corporate Growth by XGboost—Case Study of Electrical Manufacturing Industries," IEICE Technical Report IEICE Tech. Rep., vol. 119, no. 99, pp. 11-14, 2019.

[40] M. Hashiguchi, M. Saitou, and Y. Shirota, "Analysis of Key Factors in Corporate Growth by XGBoost—Case Study of Automotive Industries," IEICE Technical Report IEICE Tech. Rep., vol. 119, no. 99, pp. 5-9, 2019.

[41] S. M. Lundberg, G. G. Erion, and S.-I. Lee, "Consistent individualized feature attribution for tree ensembles," arXiv preprint arXiv:1802.03888, 2018.

[42] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," Advances in neural information processing systems, vol. 30, 2017.

[43] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "Consistent feature attribution for tree ensembles," arXiv preprint arXiv:1706.06060, 2017.

[44] E. Winter, "The shapley value," Handbook of game theory with economic applications, vol. 3, pp. 2025-2054, 2002.

[45] A. E. Roth, "Introduction to the Shapley value," The Shapley value, pp. 1-27, 1988.

[46] A. E. Roth, The Shapley value: essays in honor of Lloyd S. Shapley Cambridge University Press, 1988.

[47] L. S. Shapley, "A value for n-person games, Contributions to the Theory of Games, 2, 307–317," Princeton University Press, Princeton, NJ, USA, 1953.

[48] P. Giudici and E. Raffinetti, "Shapley-Lorenz eXplainable artificial intelligence," Expert Systems with Applications, vol. 167, pp. 114104, 2021.

[49] R. Eissa, M. S. Eid, and E. Elbeltagi, "Conceptual profit allocation framework for construction joint ventures: Shapley value approach," Journal of Management in Engineering, vol. 37, no. 3, pp. 04021016, 2021.

[50] H. R. Dokset and E. Vindenes, "Explaining Individual Predictions on Financially Distressed Companies Using Shapley Values," 2021.

[51] K. Yamaguchi, "Intrinsic Meaning of Shapley Values in Regression," 2020 11th International Conference on Awareness Science and Technology (iCAST) IEEE, pp. 1-6, 2020.

[52] K. Yamaguchi, "Intrinsic Meaning of Shapley Values in Regression," International Conference on Awareness Science and Technology (iCAST) IEEE, Morioka, Japan, pp. 1-6, 2020.

【26頁】[53] H. Shalit, "The Shapley value of regression portfolios," Journal of Asset Management, vol. 21, no. 6, pp. 506-512, 2020.

[54] H. Shalit, "Using the Shapley value of stocks as systematic risk," The Journal of Risk Finance, 2020.

[55] S. Matsuhashi and Y. Shirota, "Football Teams Sustained Growing by Academy Training - Proposal of Shapley-based Measurement -," DBKDA 2023 IARIA XPS Press, Barcelona, pp. 13-18, 2023.

[56] T. Hashimoto, Y. Shirota, and R. F. Sari, "Gender Equality Level Analysis in Indonesia by Shapley Values," 2023 14th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) IEEE, pp. 566-569, 2023.

[57] 白田由香利,"『Shapley値による回帰分析の結果の解釈—Python実践編—』(チュートリアル講演)," オペレーションズ・マネジメント・ストラテジー学会(JOMSA)DX研究会,東京,2022.

[58] 白田由香利,"Shapley値を用いた日本の県別出生率の回帰による要因分析," 人工知能学会全国大会(第36回) 人工知能学会,京都,2022.

[59] 松橋誠治 and 白田由香利,"Shapley値による成長パターンの発見−Jリーグにおけるアカデミー育成事例−," 電子情報通信学会研究会 電子情報通信学会,京都,pp. pp.150-157, 2022.

[60] 松橋誠治 and 白田由香利,"Shapley値による企業成長パターンの発見 〜 Jリーグにおけるアカデミー育成事例 〜," 信学技報 no. 電子情報通信学会,情報論的学習理論と機械学習研究会 (IBISML) 2022年12月22−23日,京都,2022.

[61] S. Matsuhashi and Y. Shirota, "Finding of Corporate Growth Patterns by Shapley Values -- Case Study of Academy Development in the J-League -- " IEICE Technical Report IEICE, Technical Committee on Infomation-Based Induction Sciences and Machine Learning (IBISML), Kyoto, pp. (in printing), 2022.

[62] K. Kuno and Y. Shirota, "Time Series Analysis of Shapley Values in Machine-Learning Regression," IEICE Technical Report; IEICE Tech. Rep., 2022.

[63] 保科慧 and 白田由香利,"Shapley値による株価上昇における重要要素の分析 〜 精密機械製造企業のケースについての考察 〜," 信学技報,vol. 121, no. 125 DE2021-1, pp. 5-8, 2021.

[64] 藤巻美舞 and 白田由香利,"Shapley値による株価上昇における重要要素の分析 〜 電気機器製造企業のケースについての考察 〜," 信学技報,vol. 121, no. 125 DE2021-1, pp. 9-12, 2021.

[65] 辻浦衣美 and 白田由香利,"Shapley値による株価上昇における重要要素の分析 〜 自動車製造企業のケースについての考察 〜," 信学技報,vol. 121, no. 125 DE2021-1, pp. 1-4, 2021.

[66] 白田由香利,B. Sreekanth, and B. Chakraborty, "インドのITサービス会社のShapley値を用いた15年間の分析," DEIM 2024(第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム)日本データベース学会,姫路,2024.

[67] Y. Shirota and B. Chakraborty, "TUTORIAL T1: Theoretical Explanation and Case Studies of Shapley Values in Machine Learning Regression," International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications(DBKDA) International Academy, Research, and Industry Association(IARIA) XPS Press, Barcelona, 2023.

[68] 白田由香利,"チュートリアルT2:機械学習回帰における Shapley 値の理論説明と事例紹介," DEIM2022 電子情報通信学会,オンライン,2022.

[69] 佐藤隆広,馬場敏幸,and 大墨陸,"<特集論文> インド自動車産業の生産性分析—「年次工業調査」データを用いて," 現代インド研究,vol. 1, pp. 21-40, 2011.