教育研究上の目的

博士前期課程

法学研究科(博士前期課程)は、法律学について博士後期課程に進学するにふさわしい高度な知識又は高度の専門性を有する職業に必要な知見を修得し、適切な研究手法を用いて、主体的に法的な問題を分析・研究することができる人材を養成する。

博士後期課程

法学研究科(博士後期課程)は、大学教員として学部学生を指導できるレベルの極めて高度な知見を修得し、独創的で明確な研究課題を設定し、適切な研究手法を用いて、主体的かつ自律的に法的な問題を発見・分析・研究することができる人材を養成する。

教育課程編成・実施の方針(カリキュラムポリシー)

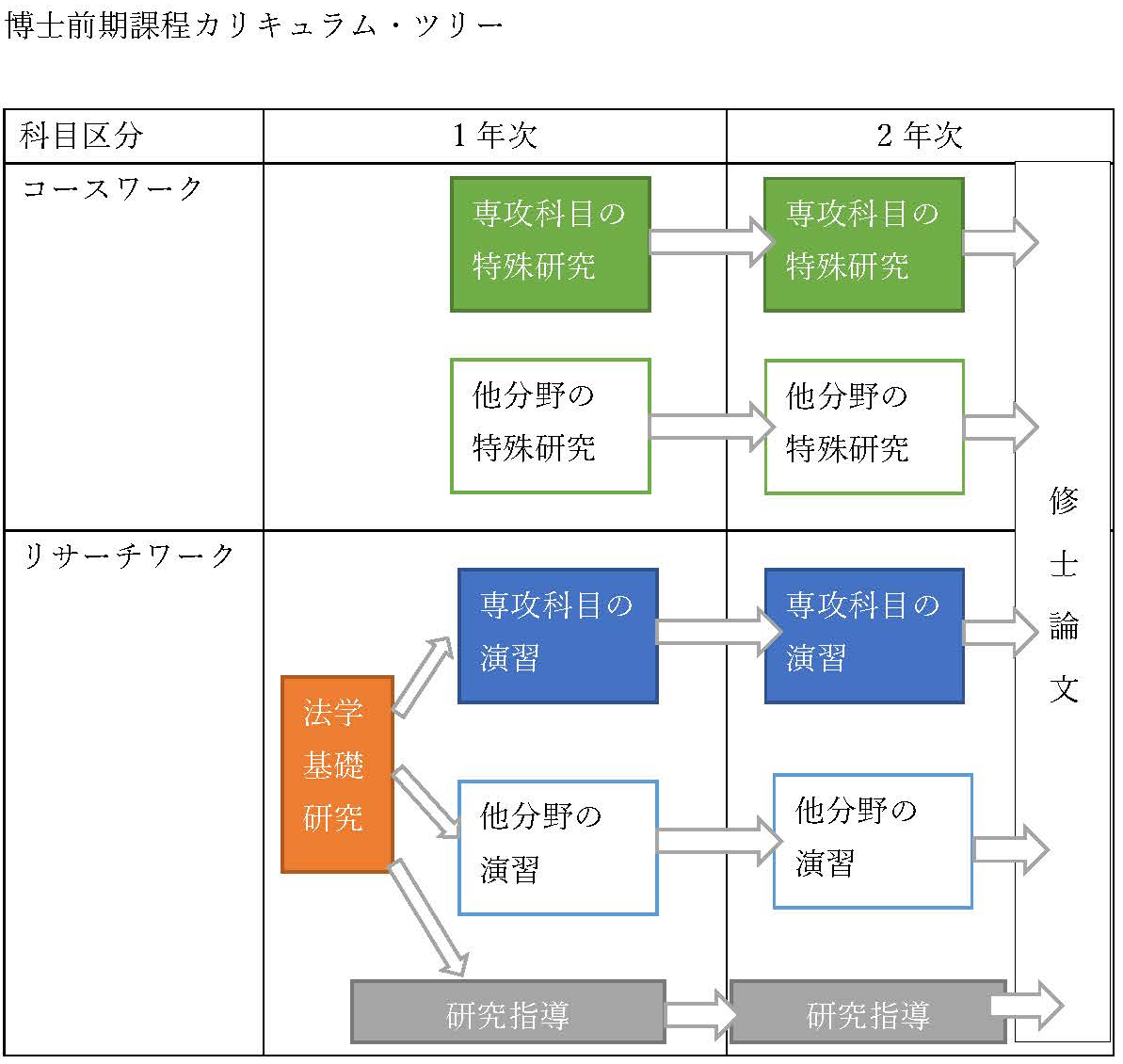

博士前期課程

法学研究科(博士前期課程)では、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げた能力を修得させるために、以下のような内容、方法等に基づき、カリキュラムを体系的に編成します。

(教育内容)

- 公法の研究者並びに公法についての知見を得た上で公務員、一般企業の被用者又はNGOの職員等として働くことを目指す学生が、国家と私人との関係や政府間の関係に関する法律問題などについて学習ないし研究できるように、法学基礎研究並びに憲法・行政法・国際法・租税法・経済法に関する「特殊研究」及び「演習」を配置する。(知識・技能/思考・判断・表現)

- 民事法・社会法・産業法の分野の研究者並びに民事法・社会法・産業法についての知見を得た上で公務員、一般企業の被用者又はNGOの職員等として働くことを目指す学生が、広い意味での市場に関わる法律問題を学習ないし研究できるように、法学基礎研究並びに民法・商法・民事訴訟法・国際私法・労働法・知的財産法に関する「特殊研究」及び「演習」を配置する。(知識・技能/思考・判断・表現)

- 刑事法の研究者並びに刑事法についての知見を得た上で公務員、一般企業の被用者又はNGOの職員等として働くことを目指す学生が、刑事司法に関する法律問題を学習ないし研究できるように、法学基礎研究並びに刑法・刑事訴訟法に関する「特殊研究」及び「演習」を配置する。(知識・技能/思考・判断・表現)

- 基礎法の研究者並びに基礎法についての知見を得た上で公務員、一般企業の被用者又はNGOの職員等として働くことを目指す学生が、法律学の基礎に関わる諸問題について学習ないし研究できるように、法学基礎研究並びに法哲学・英米法・ドイツ法に関する「特殊研究」及び「演習」を配置する。(知識・技能/思考・判断・表現)

- 学生が修士論文又は特定課題研究の作成について必要な知識や技能を修得できるように、「研究指導」を必修科目として配置する。(知識・技能/関心・意欲・態度)

- 実践的なリーガルマインドを身につけるため、又は法律以外の幅広い分野の知見を修得するために、10単位を上限に本学の法科大学院及び他の研究科の授業を履修することができる。(知識・技能/関心・意欲・態度)

(教育方法)

- 講義科目では、幅広い知識を修得させることを目的として、講義方式を採用する。

- 演習科目では、学生自身のプレゼンテーション及び論文作成能力を向上させるため、アクティブ・ラーニングを取り入れた演習を採用する。

- 指導教授が、きめ細かな研究指導や論文執筆・発表の指導を行う。

(教育評価)

- 知識・技能の修得に関しては、修士論文又は特定課題研究による研究成果の審査を通じて評価する。なお、その審査にあたっては、別に定める審査基準に基づいて、総合的に判断する。

- 講義科目において、具体的な問題に関する報告及び討論を行うなかで、論理的かつ科学的な説明を行う能力、十分に根拠づけられた説得的な議論を構築する能力、及び他者との議論の中で妥当な結論を導いていく能力を測る。

- 指導教授による演習科目において、自らの知識と思考を用いて具体的な問題を検討し、解決しようとする姿勢と能力を測る。そして、修士論文又は特定課題研究の審査を通じて、より専門的な学問的能力についての評価を行う。

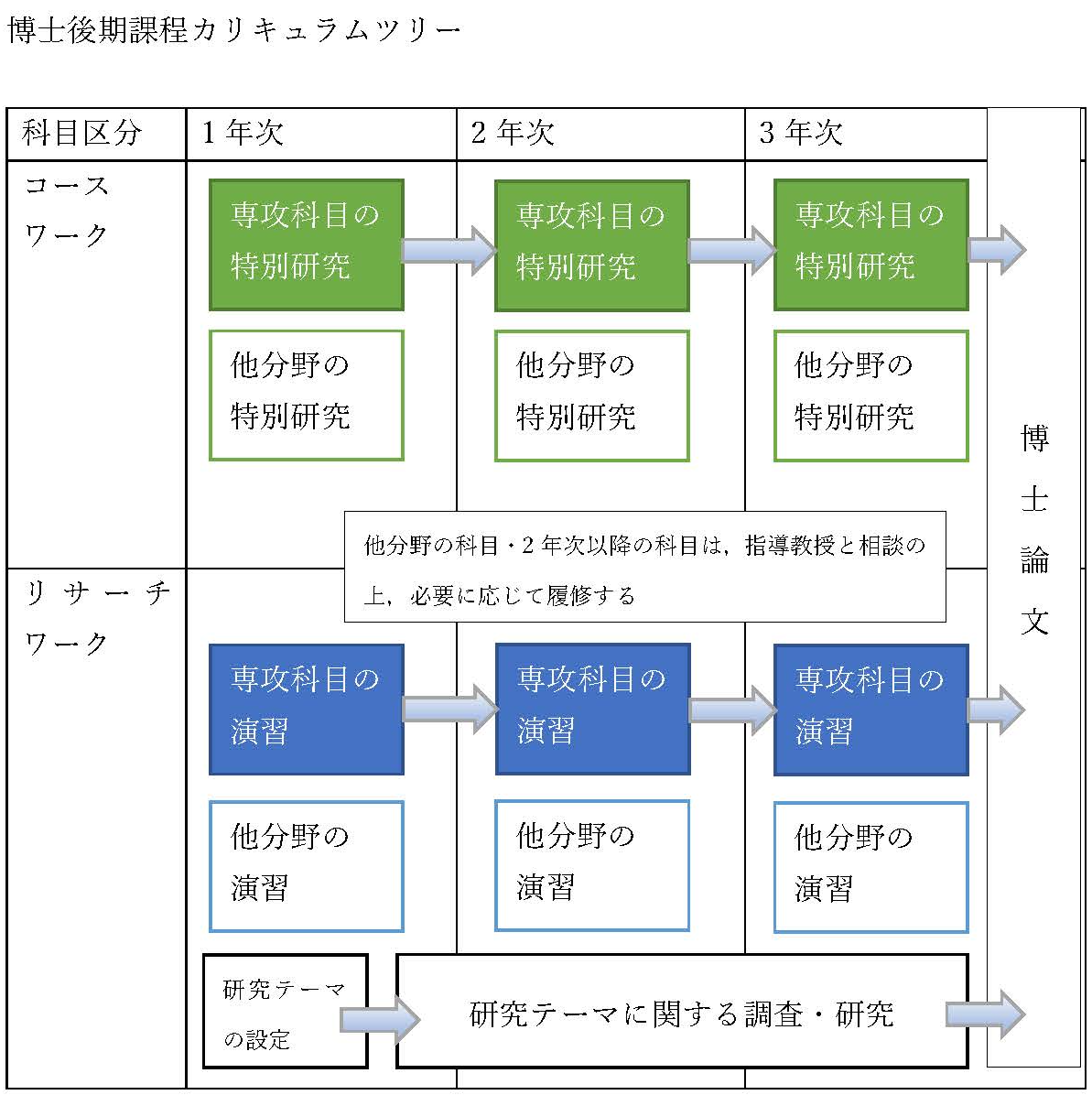

博士後期課程

法学研究科(博士後期課程)では、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げた能力を修得させるために、以下のような内容、方法等に基づき、カリキュラムを体系的に編成します。

(教育内容)

- 公法、民事法・社会法・産業法、刑事法、又は基礎法を専門分野とする大学教員として、学部学生を指導するにふさわしい知見を修得できるように「特殊研究」及び「演習」を開講する。(知識・技能/思考・判断・表現)

- 実践的なリーガルマインドを身につけるため、又は法律以外の幅広い分野の知見を修得するために、4単位を上限に本学の法科大学院及び他の研究科の授業を履修することができる。(知識・技能/思考・判断・表現)

(教育方法)

- 講義科目では、幅広い知識を修得させることを目的として、講義方式を採用する。

- 演習科目では、学生自身のプレゼンテーション及び論文作成能力を向上させるため、アクティブ・ラーニングを取り入れた演習を採用する。

- 指導教授が、きめ細かな研究指導や論文執筆・発表の指導を行う。

(教育評価)

- 知識・技能の修得に関しては、博士論文による研究成果の審査を通じて評価する。なお、その審査にあたっては、別に定める審査基準に基づいて、総合的に判断する。

- 講義科目において、具体的な問題に関する報告及び討論を行うなかで、論理的な説明を行う能力、十分に根拠づけられた説得的な議論を構築する能力、及び他者との議論の中で妥当な結論を導いていく能力を測る。

- 指導教授による演習科目において、自らの知識と思考を用いて具体的な問題を検討し、解決しようとする姿勢と能力を測る。そして、博士論文の審査を通じて、より専門的な学問的能力についての評価を行う。

カリキュラムツリー

研究指導スケジュール

卒業認定・学位授与の方針(ディプロマポリシー)

博士前期課程

法学研究科(博士前期課程)では、履修規定に即して必要単位を修得し、必要な修業年限を満たした上で、下記の能力を備えていると判断した場合に、「修士(法学)」の学位を授与します。

- 自身の専攻分野について、博士後期課程に進学するにふさわしい高度な知識又は高度の専門性を有する職業に必要な知識を修得している。

- 研究課題について適切な研究手法を用いて取り組むことができる。

- 社会の諸現象に広く関心を持ち、主体的に法的な問題を分析・研究することができる。

- 研究を行う際に研究倫理を遵守している。

(知識・技能)

(思考・判断・表現)

(関心・意欲・態度)

博士後期課程

法学研究科(博士後期課程)では、履修規定に即して必要単位を修得し、必要な修業年限を満たした上で、下記の能力を備えていると判断した場合に、「博士(法学)」の学位を授与します。

- 自身の専攻分野について、大学教員として学部学生を指導できるレベルのきわめて高度な知識を修得している。

- 独創的で明確な研究課題を設定し、適切な研究手法を用いて取り組むことができる。

- 先行研究等を幅広く調査分析することができる。

- 緻密な論理構成をもって結論を導くことができる。

- 社会の諸現象に広く関心を持ち、主体的かつ自律的に法的な問題を発見・分析・研究することができる。

- 研究を行う際に研究倫理を遵守している。

- 研究を通じて、自己の研究分野にかぎられず、広く社会に貢献しようとする意欲を有している。

(知識・技能)

(思考・判断・表現)

(関心・意欲・態度)

教員組織の編成方針

法学研究科では、学習院大学としての教員組織の編制方針を前提とし、以下のとおり教員組織を編制します。

-

専門分野、教員配置

(1) 学校教育法や大学院設置基準などの関連法令を遵守しながら、法学研究科として必要な教員を配置する。

(2) その際には、各専門分野のバランスを考慮する。また、いずれの専門分野においても、法律学に関する高度な専門的な知見を修得し、主体的に法的な問題を発見・分析し、独創的な研究を行うことができる人材を育成するために必要な教員を配置する。 -

教育課程や研究科運営における教員の役割分担

教員間の連携体制を確保して組織的な教育・研究を行うために、専門知識や研究科運営の経験に応じて、適切に教員の役割を分担する。 -

教員構成

年齢や性別等の構成が偏ることがないように配慮しながら、国内外に人材を求める。 -

教員人事

教員の募集、任用、昇任にあたっては、大学及び研究科の諸規則等に基づき、公正かつ適切に行う。 -

教員の資質向上

FD活動を通じて、教員の資質向上を図る。