沿革

学習院女子中・高等科のあゆみ。

幕末の京都に設けられた公家の教育機関から学習院女子中・高等科の現在まで。

京都御所日御門前に学習所が開講する

「学習院」の勅額が下賜される

東京の神田錦町に華族学校が開設され、130名(うち女子30名)を集めて授業を開始する。10月17日開業式を行い、「学習院」の校名が改めて定まる

学習院、宮内省所轄の官立学校となる

学習院より分離し四谷尾張町に華族女学校開設、133名を集め授業を開始する。11月13日開校式を行う

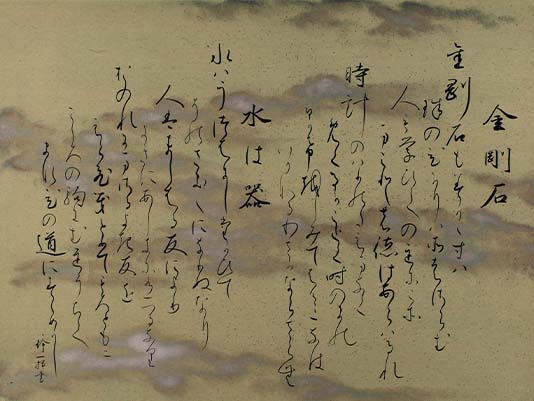

皇后(昭憲皇太后)より御歌「金剛石 水は器」を下賜される

永田町に移転する

幼稚園が併設される(昭和19年閉鎖)。第1回運動会が行われる

同窓会として常磐会が発足する

学習院と合併し学習院女学部となる。学期始めを9月から4月に改める

永田町の校舎を火災で焼失する

青山の新校舎(現 秩父宮ラグビー場)に移転する。

学習院より分離して女子学習院となる

春入学・秋入学の二重学年制を導入する(1931年まで)

本科制度を実施し、幼稚園(2年)、本科(前期4年・中期4年・後期3年)、高等科(2年)の一貫教育となる

貞明皇后より御歌「はなすみれ」下賜される

関西地方への修学旅行を開始する

女子学習院の院章として八重桜を正式に定める

貞明皇后より御歌「月の桂」下賜される。体操会で本科後期3年によりダンス「ファウスト」が演じられる

華族女学校開校から50年の記念式を行う。「金剛石 水は器」の御歌碑を建立する(1947年戸山に移設)

沼津での臨海教育が始まる。現在とほぼ同型のセーラー服を制服と決める

本科11年を初等科6年・中等科5年に改める

8月、栃木県塩原への疎開を行う(1945年11月まで)

5月25日、空襲により青山の校舎を焼失する。10月、目白の徳川邸・音羽の護国寺を仮校舎として授業を再開する

3月、戸山の近衛騎兵連隊跡(現在地)に移転する

3月、宮内省の所管を離れ学習院・女子学習院を合わせて財団法人学習院が発足する(1951年より学校法人学習院)。4月より学習院女子中等科(新制・旧制)、女子高等科(旧制)となる

新制の女子高等科が開設される

目白に学習院大学が開学し、女子高等科からも進学する。男子中等科が小金井から戸山に移転する(1957年目白に移転)。送別学芸会が始まる

戸山に学習院大学短期大学部が開学し、女子高等科からも進学する(1953年、学習院女子短期大学に改称される)

「学習院院歌」制定される。スキー教室が始まる

東京教育大学(現筑波大学)附属高等学校との女子競技対校戦始まる

女子部図書室、学習院図書館戸山分館となる

学校誌『はなすみれ』創刊される

八幡平林間学校始まる(中一は1999年まで、高Ⅰは2004年まで)

青山校地跡に残されていた笠石(永田町華族女学校正門門柱の笠石)が移設される

創立90周年の記念式典を行う

創立90周年記念文化祭を戸山にて女子部単独で開催する

E館 1976年完成

海外帰国子女入試を始める

創立100周年記念式典を行う。文化祭を八重桜祭と改称する

F館・第2体育館が完成する

イートンサマースクールが開始される

全学年が5学級、学級定員40名となる。女子短期大学が改組され四年制の学習院女子大学が開学する。学級長会と代議会が合併して学級代表委員会となり現在の7委員会体制となる

オーストラリア・メルボルンのMLC(メソディスト・レディーズ・カレッジ)と姉妹校提携を行う

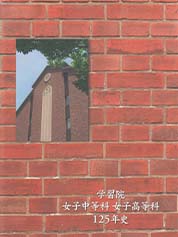

現本館が完成する。11月13日、創立125周年を迎える(2011年3月6日、記念式典を行う)

1階に温水プール、2階にアリーナを備えた総合体育館が完成する。

第1体育館・戸山プール跡地に戸山テニスコート(6面)が完成する。