【183頁】

明治期におけるネットワーク型企業家グループの研究

――『日本全国諸会社役員録』(明治31・40年)の分析――

鈴木恒夫、小早川洋一

1.はじめに

(1)課題

本稿の課題は,明治31年と明治40年の『日本全国諸会社役員録』(以下『役員録』と略記)の分析を通じて,明治期の二時点における役員の「ネットワーク型企業家グループ」を析出することである1。

工業化の初期から株式会社制度を利用したことが,わが国工業化の際だった特徴だと言われてきた。しかし株式会社とはいえ,株式市場を通じての一般公募ではなく,多数の富豪たちの共同出資により設立されることが一般的であると指摘されてきた。例えば,森川英正氏によれば,「国民大衆の所得=貯蓄水準が低いために,…(中略)…株式会社を組織しても,株式市場を通じて不特定多数の大衆株主から共同出資を受けるという方法ではなく,限られた少数の富豪に出資を依頼する『奉加帳方式』がとられました」2ということになる。また,こうした共同出資には,その前提として個人間の緊密な関係があったと言われてきた。しかし個人間の緊密な関係を全国的な規模で析出する作業は,殆どなかったと言えよう。この析出作業の結果を示すことが本稿の目的である。

(2)『日本全国諸会社役員録』の意義と限界

『役員録』には,株式会社の大半が,合資・合名会社は資本金額の大きなものがそれぞれ収録されている。収録会社については,役員全員の氏名や住所,本社や支店,出張所などの所在地,設立年月などの基本的データが記載されている。『役員録』は,質的にも量的にも信頼性は高く,明治期を対象とする研究者は大いにこれに依拠してきた。

役員層と管理者層の分離

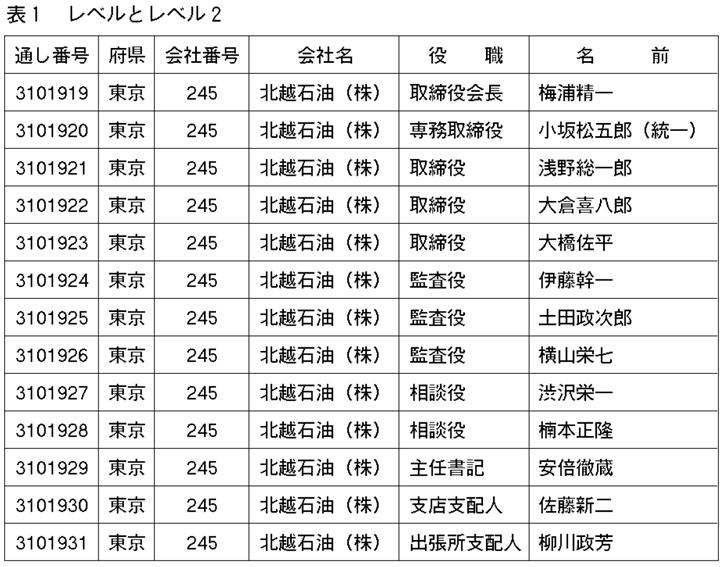

しかし,この資料を利用する際には,留意すべき点もある。誤字,脱字の存在は言うまでもないが,同一会社での役職兼任の記載はかならずしも統一されていない。また,われわれの研究の観点からみると,現業担当者まで含めて記載されている会社もあれば役員のみを記載している会社もあり,記載内容は会社により不統一である点が,特に問題である。本研究では,役員のみを対象として分析を行った。本稿の中心的な資料である『役員録』には,例えば表1に【184頁】示したように,会社によっては,役員ばかりでなく支店長や支配人・書記といった非役員のいわばミドル・マネジメント層の人物が掲載されている。しかし,われわれが対象とするのは,あくまでも役員である。したがって,非役員のミドル層を含む「第1次データベース」から,それらの人物を排除し,役員だけから成るデータベースを作成しなければならなかった。表1に即して記すと,北越石油株式会社では,役員の後に,主任書記,支店支配人,出張所支配人の名前が記されている。このような事例が多く見られる。そこで,本研究を進めるために,『役員録』から役員のみを抽出した。先の表1の事例では,取締役会長・梅浦精一,専務取締役・小坂松五郎,取締役・浅野総一郎,取締役・大倉喜八郎,取締役・大橋佐平,監査役・伊藤幹一,監査役・土田政次郎,監査役・横山栄七,相談役・渋沢栄一,相談役・楠本正隆までである。その結果,役員録掲載人物は,明治31年 23,608名(延べ),同40年 38,286名であったが,対象役員数は,それぞれ16,608名,29,256名となった。

同姓同名の人物の処理

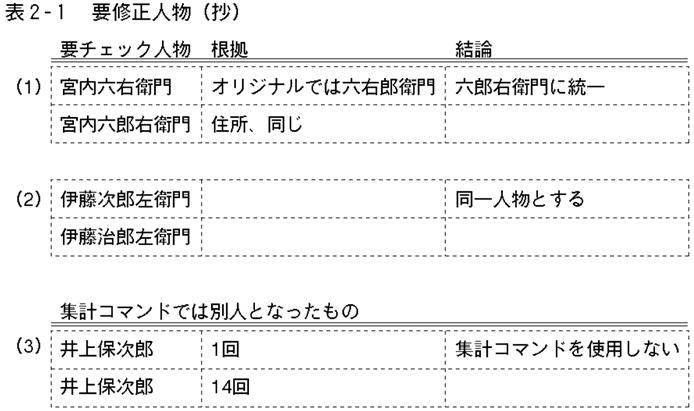

ある人物の役員兼任回数を確認するうえで問題となるのは,オリジナルにおける,同姓同名の人物が,実際に同一人物なのか,あるいは異なる人物なのか,また,姓名において一字ちがいの者が,異なる人物なのか,あるいはオリジナルの誤植で実は同一人物なのか,ということである。この問題を,われわれは表2-1のように処理した。たとえば,近世以来の名古屋の大商人・伊藤次郎左衛門については,オリジナルでは,伊藤治郎左衛門の記述がある。このような場合は,オリジナル記載の住所を確認し,同一住所ならば,同一人物とし,他の文献を参照することにより,伊藤次郎左衛門に統一した。また,宮内六右衛門と宮内六郎右衛門とは住所が同じであるので,この場合は同一人物とし,六郎右衛門に統一した。どちらの姓名に統一するかの根拠は,他の文献で調査がつく場合以外は,便宜上,役員就任回数の多い方の姓名に統一した。なお,以上のような1字だけ異なる人物については,著者の目による抽出では,見落【185頁】としがある恐れもあるので,すべてプログラムによって処理した。プロフラムで抽出された人物を著者が同一人物か否かの判断を行ったのである。

また,エクセルによる電子データベースでは,同一人物がオリジナルの資料では別な表記を施されている場合もある。井上保次郎の場合がそうである。井上保次郎は15回登場するが,エクセルの集計コマンドで名寄せをすると,2人の人物であると判断してしまう。この上段の井上保次郎と下段の井上保次郎は,同一であるものの,集計コマンドでは統合できない。そのため,本研究では,エクセルにある集計コマンドを用いることをせずに,名寄せを行った。

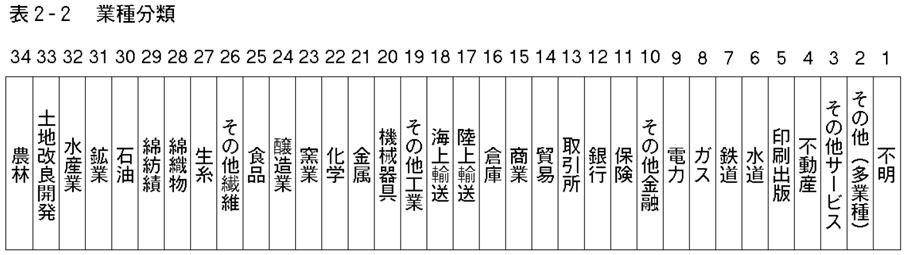

業種分類

『役員録』には業種分類が施されていない。会社名・会社形態・公称資本金・払込資本金・本社所在地・役職と役員名などが記されているが,業種分類は行われていない。しかし,ネットワークの特徴を考えるにあたっては,会社の産業分類を行なっておく必要がある。オリジナルには,多くの場合,会社の事業内容が記載されている。そこで,会社の事業内容を1社ずつ確認し,産業分類表をつくった。

明治期から昭和戦前期に至る時期の産業化の過程を追うに当たり,どのような産業分類を行うべきであろうか。周知のように,理論的には一意的な産業分類はあり得ないから,経済の発展に伴い,様々な産業分類が可能であるが,歴史実証の研究分野で多く利用されてきた分類に従うことは,我々の研究がこれまでの研究蓄積と相互に補完し合う関係を目指す以上,考慮に入れなければならない。

さて,当該時期の産業分類については,一橋大学経済研究所編『長期経済統計』シリーズに従うのが大方の歴史研究者の同意が得られるであろう。そこで,同シリーズの中から,篠原三代平『鉱工業』3をベースにその他,農林業,サービス業の分類を行うことにした。

まず,製造業では,食料品,繊維,製材,窯業,印刷,鉄鋼,非鉄,機械,化学,その他に分類出来る。これ以外に,コーリンクラークの産業分類4を参考にしながら,他方でデータベ【186頁】ースを作成する中で頻出する産業を取り上げた結果,以上の分類に,農林,土地改良・土地開発,鉱業(石炭を含む),石油(販売を含む),海上輸送,陸上輸送,卸売り・小売り,海外貿易,倉庫,取引所(仲買商を含む),銀行,保険,その他の金融,エネルギー(電灯を含む),ガス,鉄道,水道,印刷出版,不動産売買,その他サービスを加えた。一方,篠原三代平の分類に基づきながらも,当時の産業構成にとって不可欠と思われる産業,並びにこれまでの研究蓄積を加味して,繊維は繊維と生糸の二つに分け,食品を食品と醸造業の二つに分けた。以上の産業分類作業の結果,表2-2にあるような産業分類を行った。

人物データの整理と一覧

以上のような処理作業をおこなったのち,個人別データの集計とネットワークの析出を行なった。まず前者の結果を示すとともに,その考察をおこなうこととしよう。まず個人別データの集計結果から見ていくことにしたい。

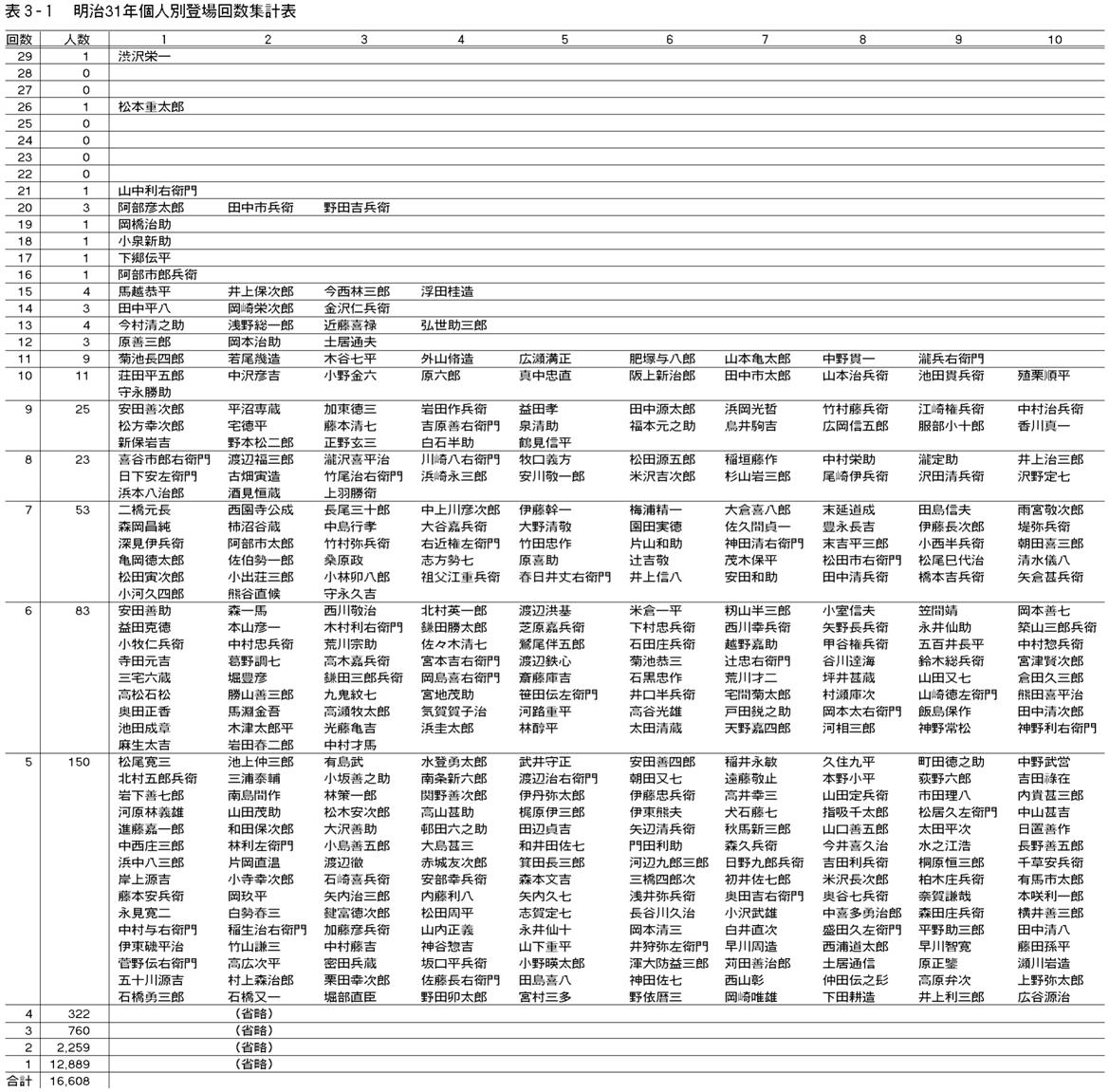

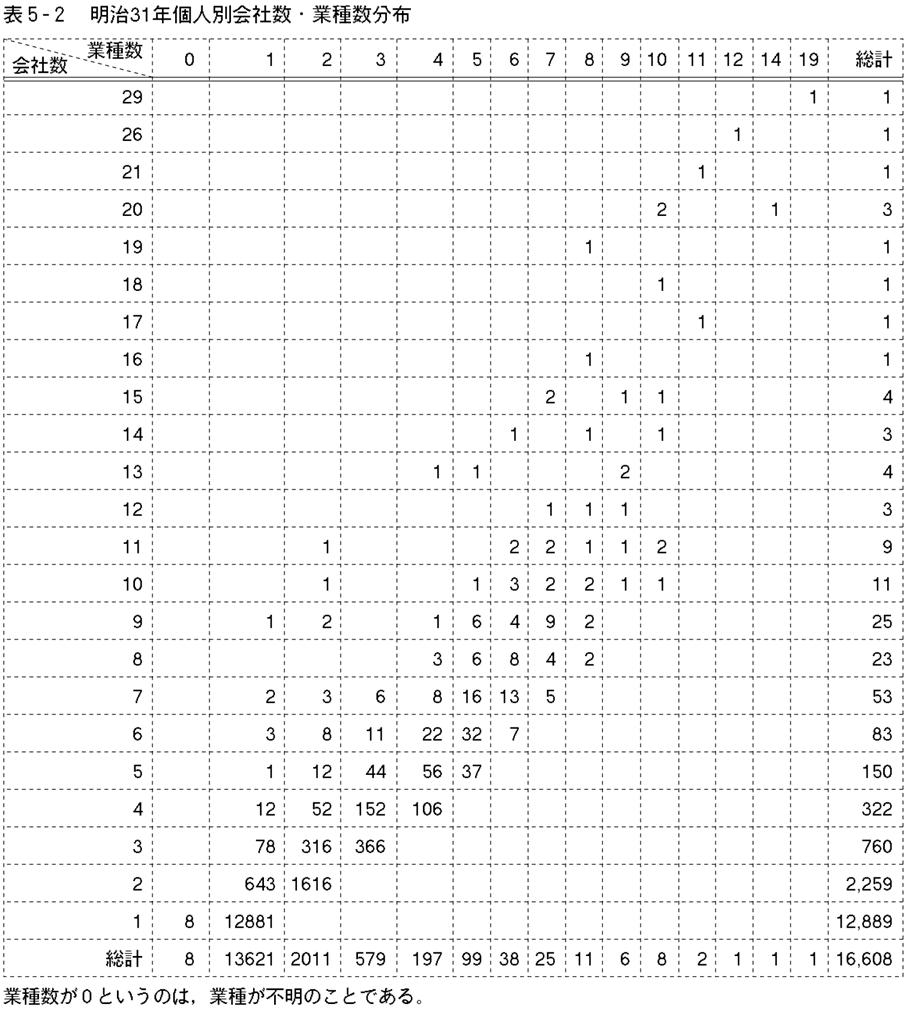

役員就任回数別の集計結果を一覧表示したものが表3-1と表3-2である。明治31年時についてみると,就任回数1回だけの人物が圧倒的に多く,12,889人であり,総数16,608人の77.6%を占めている。次いで2回就任の人物が2,259人,同13.6%であった。表には試みに5回以上就任の人物についてそのすべての名前を掲載した。5回以上の人物は378名,全体の2.3%であり,このうち最も就任回数の多い人物は29回の渋沢栄一であり,26回の松本重太郎がそれにつづいている。当時,それぞれ東京と大阪の財界を中心に活発に活動していた両者の勢力を示しているものといえよう。

明治40年時についてみると,総数は29,256人で,31年時に比べ76%の増加をしめしている。就任回数1回の人物は23,736人で,81.1%に増加している。2回就任の人物は,3,746人で,12.8%とわずかに減少した。5回以上の人物は,367人,1.3%に,絶対数でも比率でも低下している。トップは,31年時とほぼ同様で30回の渋沢であるが,大阪の松本重太郎は,上位の地位から姿を消し,代わって大倉喜八郎が21回で渋沢に次いでいる。大倉は31年時,7回であったから,役員就任回数を著しく増加させたことになる。松本重太郎は,2回に減少した。松本は,明治37(1904)年,その活動の拠点であった百三十銀行が破綻して同行頭取を辞任したのち経済界を引退した。

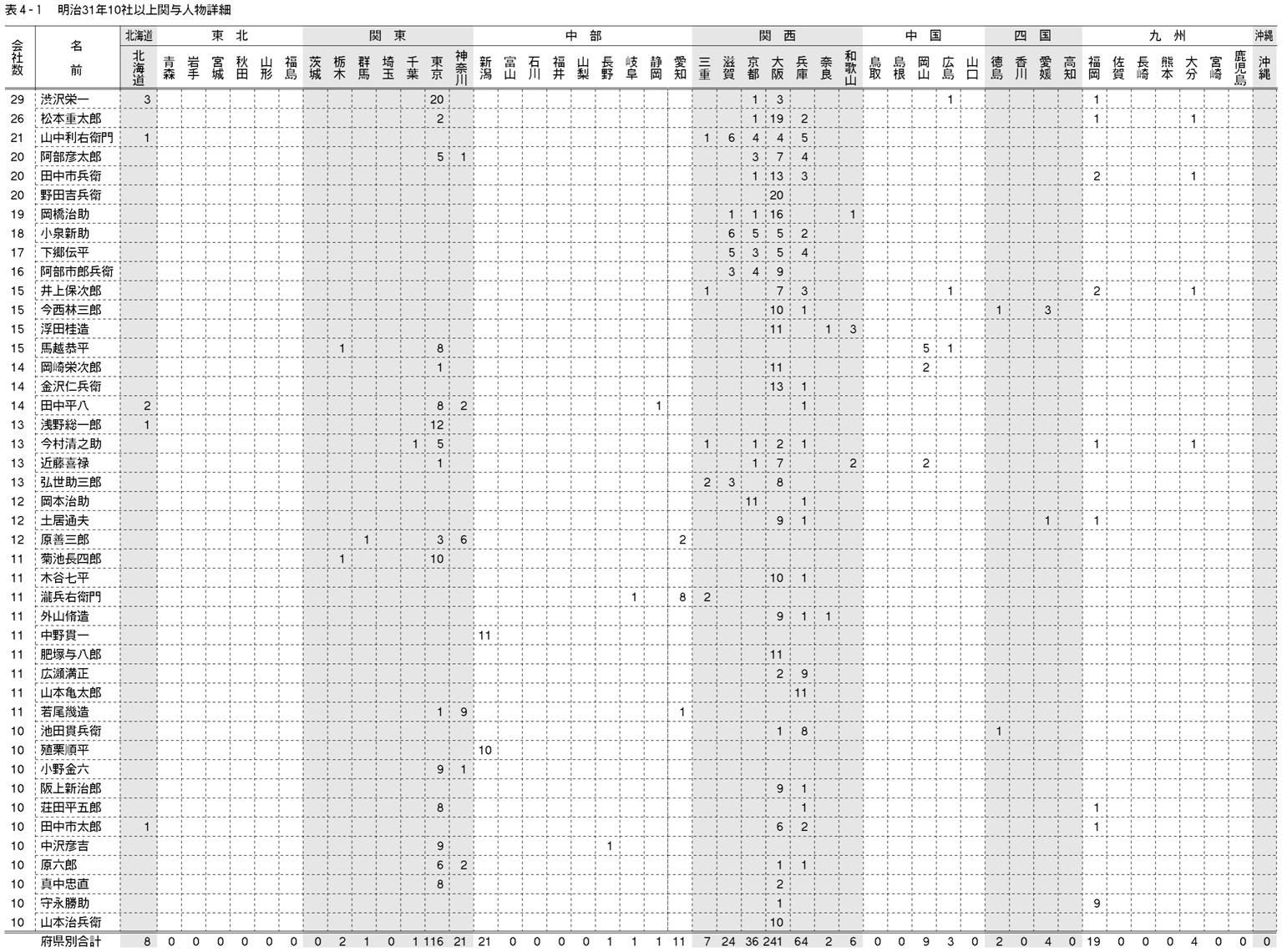

役員就任会社の地理的分布――就任回数10回以上の人物

前表より,明治31年の時点および明治40年の時点において10社以上で役員を兼任する人たちを抜き出し,会社所在地別に一覧表示したものが表4-1と表4-2である。明治31年時,渋沢【187頁】栄一は,役員就任会社29社中,関東(東京)20社,関西(大阪・京都)4社,北海道3社,中国(広島)1社,九州(福岡)1社,となっており,渋沢の居住地・東京に本社を持つ会社が大半である。松本重太郎(役員就任会社26社)も同様に,居住地・大阪の会社19社を中心に,関西22社で大半を占め,関東・中国・九州でも若干の会社の役員に就任している。全体として,大阪(241社)が圧倒的に多く,東京(116社)がそれにつづいている。地域別にみると,関西380社,関東141社となっている。そして,各人物の居住する府県にある会社での役員就任が一般的であった。

明治40年になると,10社以上関与者が,明治31年の44人から34人に減少しているほか,大きな変化が起こっている。大阪が55社に激減し,関西全体でも84社となっている。他方,東京は203社に増加し,関東全体で287社となっている。大阪を中心とする関西の減少は,松本重太郎ほか何人かの関西在住者が,この10社以上関与者から脱落した結果である。他方,東京では,大倉喜八郎や安田善次郎ほか,新たに何人かの人物が10社以上関与者に入ってきた結果である。

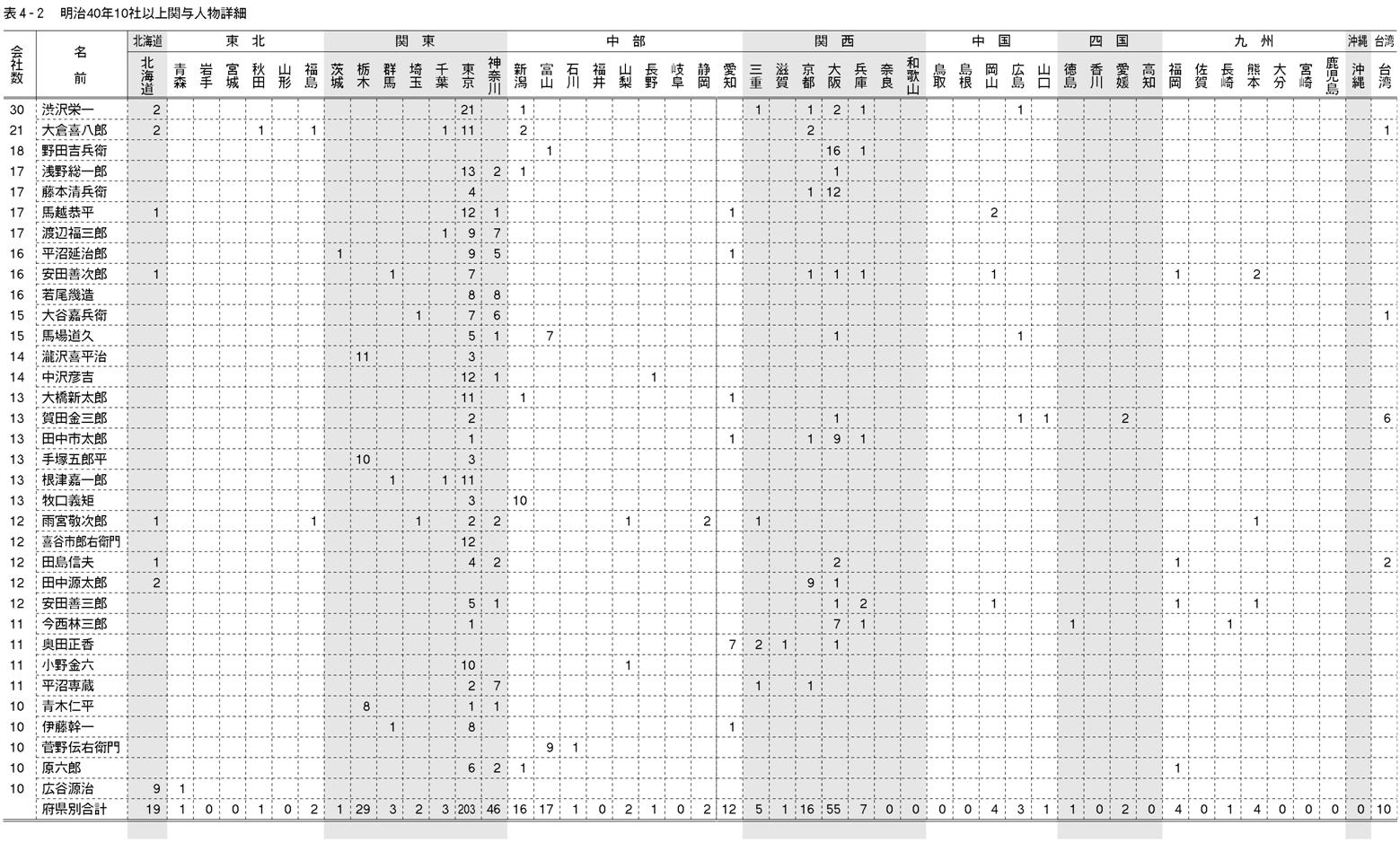

2社以上関与者の府県・業種一覧

さて,ここに登場する役員達が関与した会社の所在地は,特定の府県に集中していたのであろうか,それとも全国に広く行き渡っていたのだろうか。また,これら役員が関与した会社は特定の業種に集中していたのだろうか,それとも関連性の希薄な業種へと「多角化」していたのだろうか。明治31年の関与した会社数と会社所在地の府県数のマトリックスである表5-1では,16,608名中15,913名,即ち96%の人物は1府県のみに登場する。しかし,ここには1回しか登場しない人物12,889名が含まれているから,2回以上登場する3,719名に限定して考えてみよう。1府県に集中している人物は81%である。2回以上登場する人物に限って見ても,八割以上の人物は1府県に限られていたのである。この中で関与した会社が8府県にまたがっていた人物が1名(今村清之助),6府県にまたがっていた人物が4名(渋沢栄一,松本重太郎,山中利右衛門,井上保次郎),そして5府県にまたがっていた人物が6名(阿部彦太郎,田中市兵衛,田中平八,近藤喜禄,加東徳三,岩田作兵衛)いたのである。逆に,20社に役員として登場する人物でありながら1府県に集中している人物がいる。これが野田吉兵衛である。

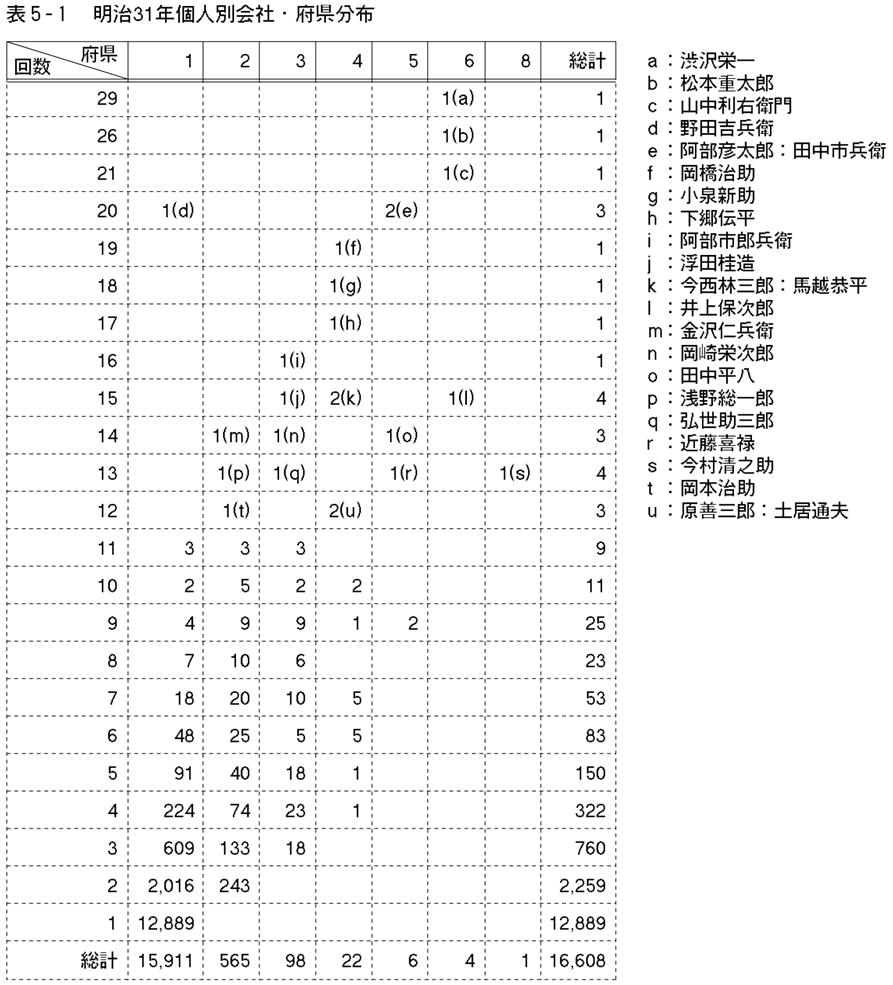

これに対して,これら役員が関与した会社の業種は,表5-2より分散していることが分かる。府県の分析と同様に2回以上登場する人物に限定して,その特徴を見ておこう。2回以上登場した人物3,719名のうち,740名(19.7%)が1業種に集中しているのに対して2業種に広がっている人物は2011名(54.1%)に達していた。更に3業種にまたがって役員となっている人物は579名(15.6%)で,4業種では197名(5.3%)である。しかも,2回登場する人物は2業種に関与し,3回登場する人物は3業種に関与した割合が圧倒的に多数を占めている。こうした傾向は4回以上に登場する人物でも現れている。4回登場する人物では関与した会社の業種は3業種と4業種が最も多く,5回登場する人物では4業種,3業種,5業種が多く,6回登場する人物では5業種と4業種が多く,7回登場する人物では5業種と6業種が多かった。彼らが関与した会社は,多くの府県にまたがっていたわけではなく,せいぜい2府県までであったが,業種の側面から見ると多くの業種への広がりを見せていたのである。

ビジネスチャンスの到来の中で,多くの会社,業種に役員として関わった人物も多い。その中で関与した会社が10業種以上である人物を見ておこう。19業種に関与した人物は1名(渋沢栄一)。14業種に関与した人物は1名(野田吉兵衛),12業種に関与した人物は1名(松本重太郎),11業種に関与した人物は2名(山中利右衛門,下郷伝平),そして10業種に関与した人物は8名(阿部彦太郎,田中市兵衛,小泉新助,馬越恭平,岡崎栄次郎,若尾幾造,肥塚与八郎,田中市太郎)であった。逆に,9社に役員として登場するものの,すべて同じ業種である事例がある。これは新保岩吉である。

【188頁】

【189頁】

【190頁】

【191頁】

【192頁】

【193頁】

【194頁】

【195頁】

【196頁】

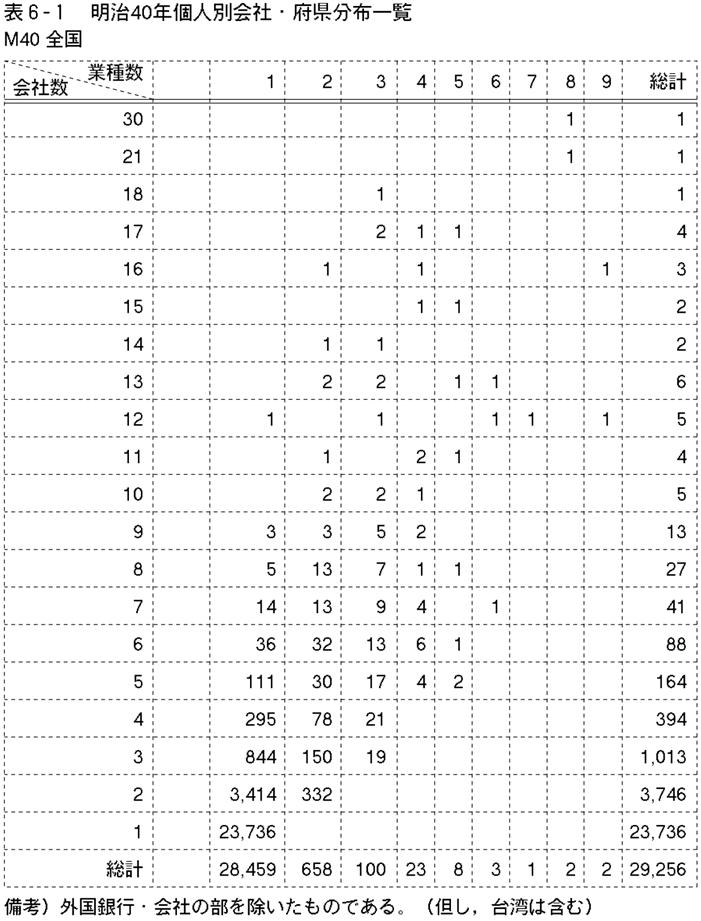

明治40年ではどうであったのだろうか,明治31年と同じ特徴を示していたのであろうか。それとも,変化が見られたのであろうか。表6-1から,役員が関与した会社の府県分布は,明治31年と同じで,2回以上登場する人物に限って見ると,85.6%もの人物は1府県に限定されていた。この中で関与した会社が9府県にまたがっている人物が2名(安田善次郎,雨宮敬次郎),8府県にまたがっている人物が2名(渋沢栄一,大倉喜八郎),7府県にまたがっている人【197頁】物が1名(安田善三郎),6府県にまたがっている人物が3名(賀田金三郎,田島信夫,田中新七),そして5府県にまたがっている人物が8名(馬越恭平,馬場道久,田中市太郎,今西林三郎,渡辺甚吉,岩田作兵衛,渡辺嘉一,才賀藤吉)いたのである。役員として関与した会社が5府県以上にまたがっている人物は明治31年で11名,明治40年で13名であった。一府県に限定されていた人物が多くなる一方,多数の府県にまたがって活躍していた人物は,絶対的には僅かながら増加していたのである。

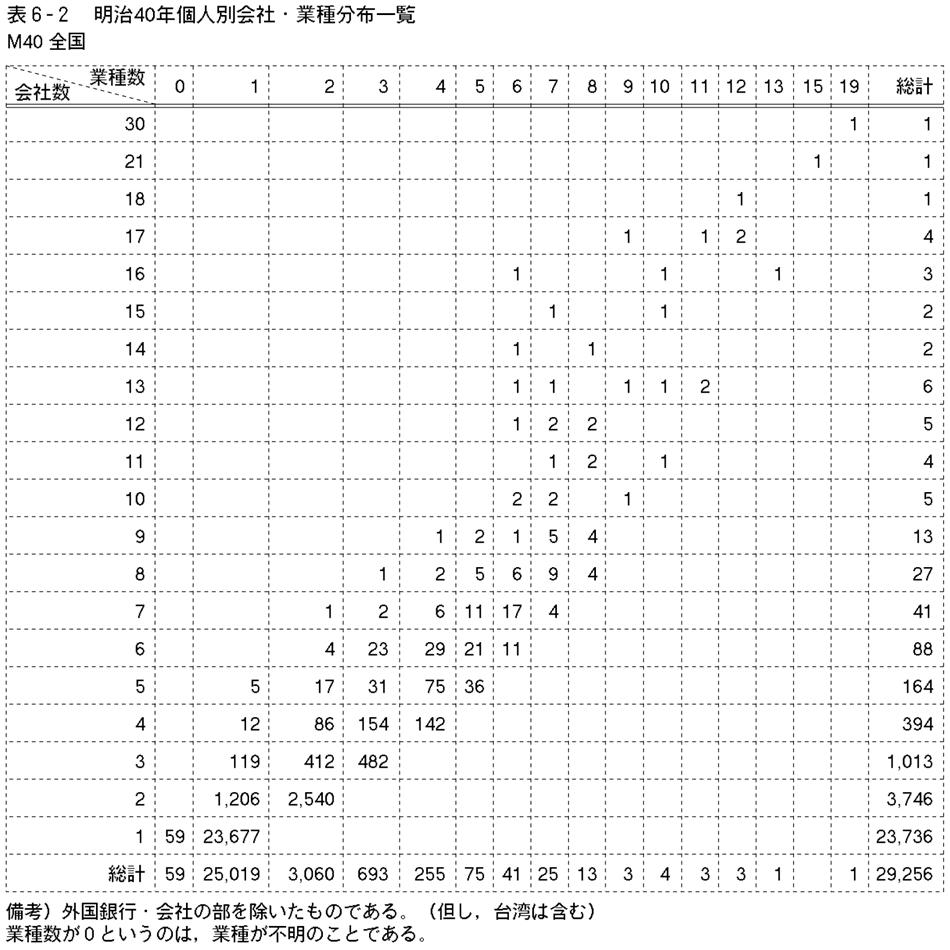

業種の側面はどうであっただろうか。表6-2によれば,2回以上登場する人物5,520名のうち,彼らが役員として関与していた会社が1業種に限定して人物は1,342名(24.3%),2業種に広がっていた人物は3,060名(55.4%)であった。更に3業種にまたがって役員となっている人【198頁】物は693名(12.6%)で,4業種では255名(4.6%)である。しかも,2回登場する人物は2業種に関与し,3回登場する人物は3業種に関与した割合が最も多い。こうした傾向は4回以上に登場する人物でも現れている。4回登場する人物では関与した会社の業種は3業種と4業種が最も多く,5回登場する人物では4業種,3業種,3業種が多く,6回登場する人物では4業種と3業種が多く,7回登場する人物では6業種と5業種が多かった。ここに登場する人物が関与した会社は,多くの府県にまたがっていたわけではなく,せいぜい2府県までであったが,業種の側面から見ると多くの業種への広がりを見せていたのである。

明治31年と同様に,関与した会社が10業種以上である人物を見ておこう。19業種に関与した人物は1名(渋沢栄一)。15業種に関与した人物は1名(大倉喜八郎),13業種に関与した人物は1名(若尾幾造),12業種に関与した人物は3名(野田吉兵衛,渡辺福三郎,浅野総一郎),11業種に関与した人物は3名(馬越恭平,大橋新太郎,田中市太郎),そして10業種に関与した人物は4名(平沼延治郎,馬場道久,根津嘉一郎,奥田正香)であった。

【199頁】

明治31年と明治40年では,しかしながら,僅かながら変化が見られる。2回以上登場する人物に限定した場合,関与した会社が1府県に限定された人物の割合が増加し(81.2%から85.6%)た。また,1業種に限定されていた人物の割合も増加(19.7%から24.3%)した。以上から,明治31年と,明治40年の間で,2社以上に関与した人物に限定してみると,彼らが関与した会社は,一方で1府県に限定し,1業種に限定した人物の割合が増加したことが,大きな変化として指摘しておく必要があろう。一言でいえば,ビジネスチャンスの広がりの中で,多くの府県に広がった会社に,また様々な業種に関与した会社役員は,明治31年と明治40年の間で府県の面でも業種の面でも,徐々に集約されていったことが見て取れよう。そうした傾向を前提にすると,先に見た5府県以上,10業種以上の会社に関与した人物の特異性は,一層目立つのである。

【200頁】

両年に重複して登場した人物データの分析

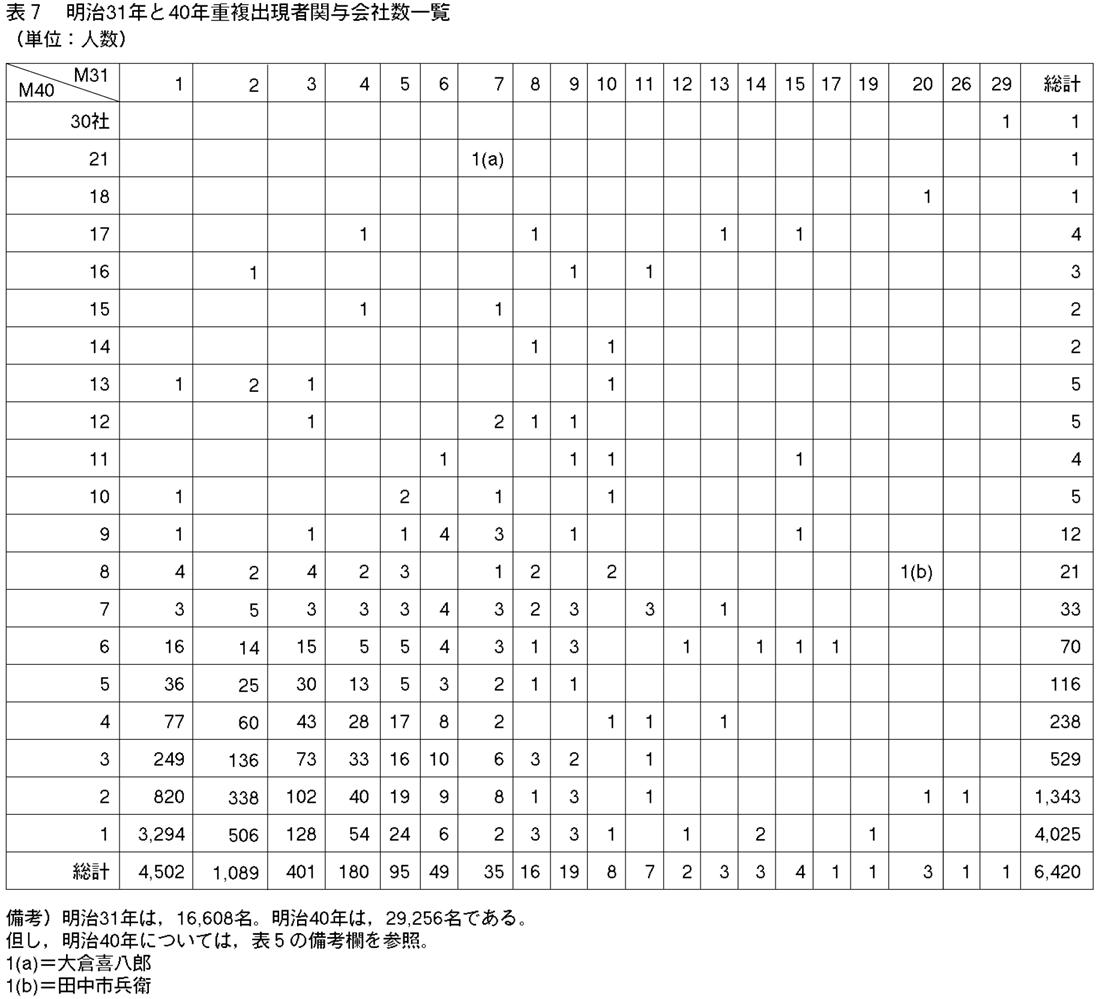

明治31年に登場した人物は,明治40年にも登場しているのであろうか。両年に登場する人物は,関与した役員の回数に変化が見られたのであろうか。この一覧は,表7に掲げてある。明治31年に登場した役員16,608人と明治40年に登場した役員29,256人から同一人物を探すと6,420人いる。明治31年に登場した人物の38.7%は,明治40年にも登場している。およそ四割の人物は,両年に役員として登場していた。明治31年に1回しか登場しなかった人物が明治40年では13回登場した事例もある。明治40年で役員数を増加させた人物は1,621人(25.2%)いた。変化しなかった人物は3,749人(58.4%),減少させた人物は1,050人(16.4%)であった。全体としては,役員回数が増加した人物の方が多い。

こうした中で,どのような人物が役員数を増加させたのであろうか,また,どのような人物が減少させたのであろうか。役員の回数が最大であった渋沢栄一は,明治31年の29回から明治40年で30回に増加した。これを渋沢栄一(29,30)と書くと,増加が著しい人物は,大倉喜八郎(7,21),平沼延治郎(2,16),藤本清兵衛(4,17),大橋新太郎(1,13),馬場道久(4,15),根津嘉一郎(2,13),手塚五郎平(2,13),賀田金三郎(3,13),渡辺福三郎(8,17),安田善三郎(3,12),青木仁平(1,10),大谷嘉兵衛(7,15),田中経一郎(1,9),安田善次郎(9,16)らがいた。一方,減少が顕著な人物では,松本重太郎(26,2),岡橋治助(19,1),阿部彦太郎(20,2),金沢仁兵衛(14,1),岡崎栄次郎(14,1),田中市兵衛(20,8),岡本治助(12,1),下郷伝平(17,6),山本治兵衛(10,1),肥塚与八郎(11,9),近藤喜禄(13,4),井上保次郎(15,6)らがいる。

(3)ネットワークの析出

渋沢栄一の事例を通して,ネットワークの構造と特徴を分析し,続いて,そうしたネットワークが全国で見られたものなのか否か,特定の人物で見られたのか否か,という問題を考えていきたい。

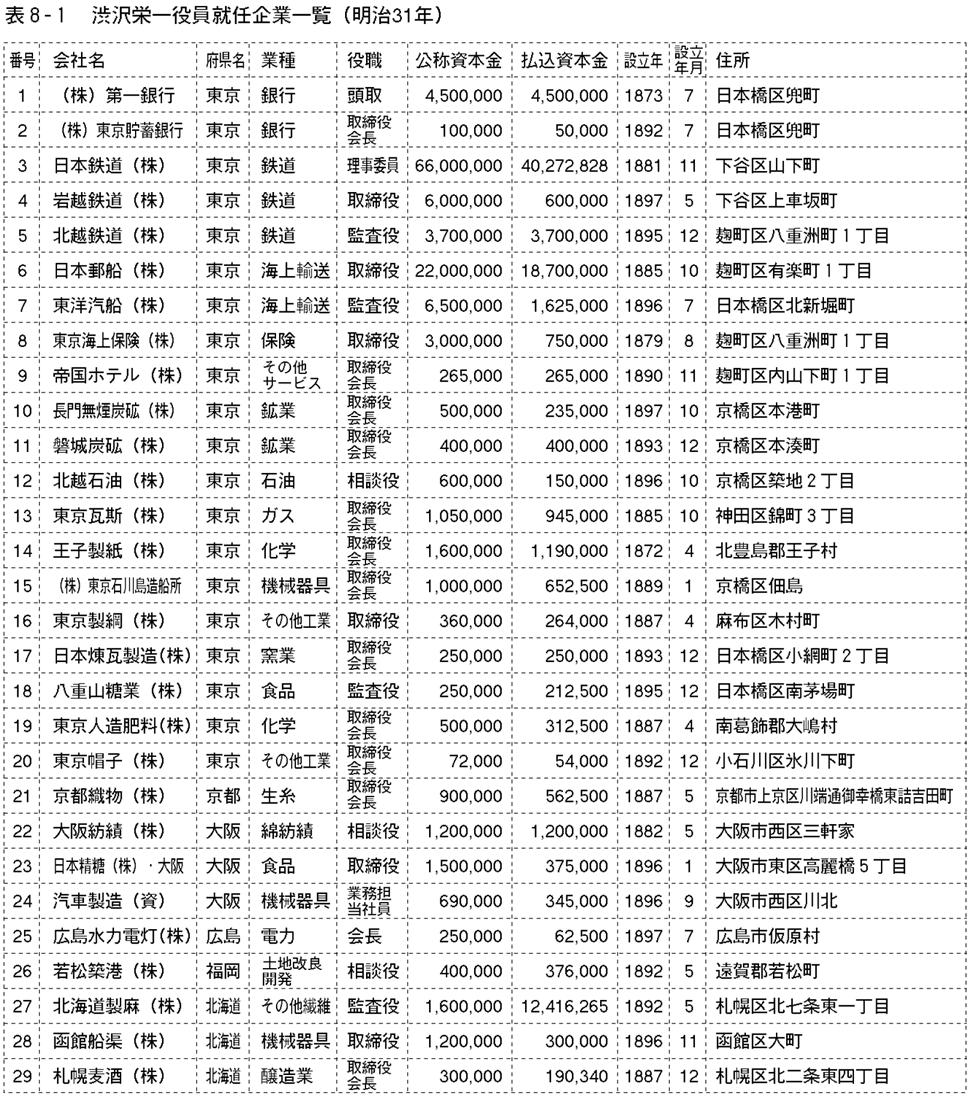

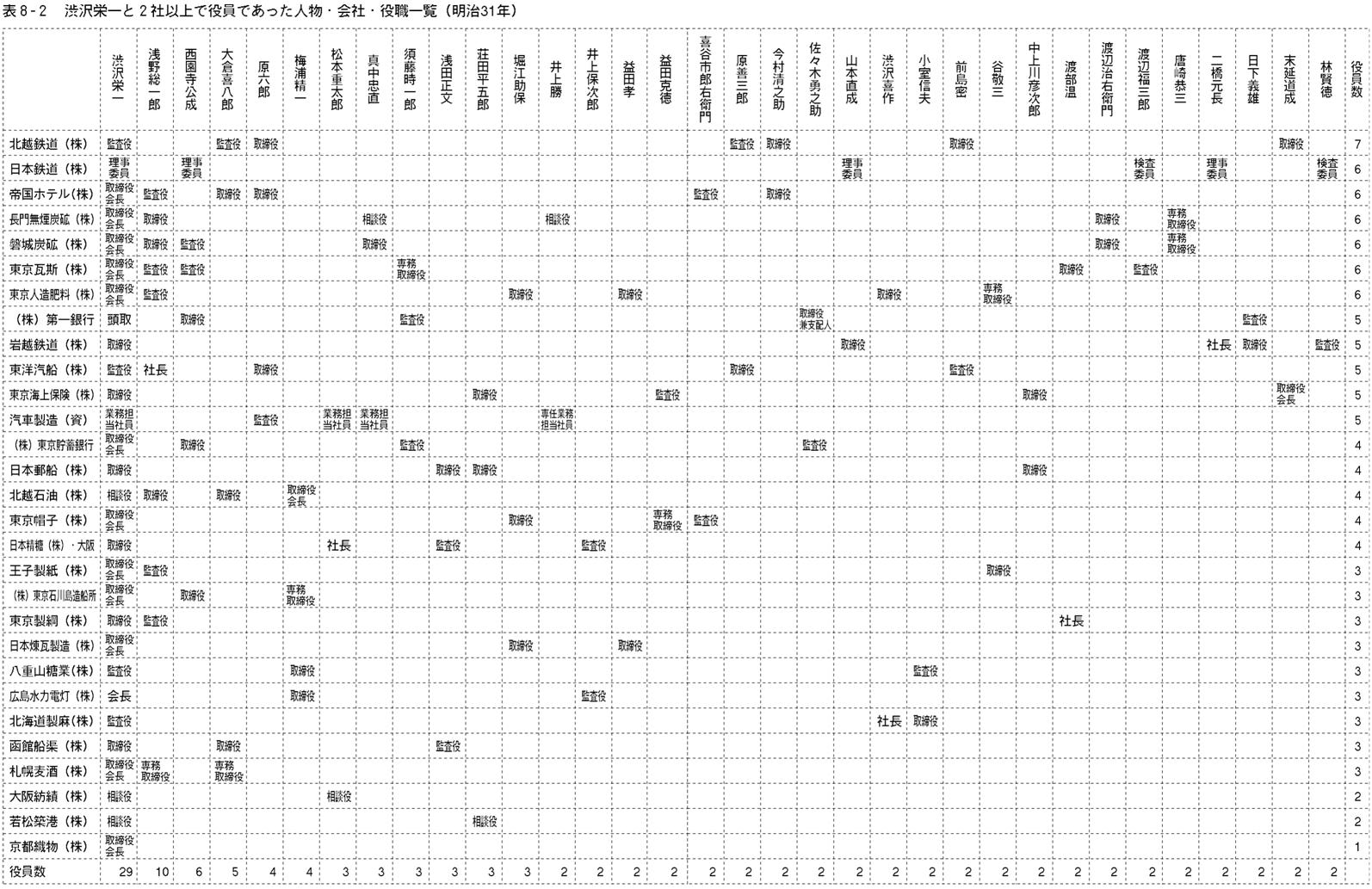

明治31年の役員録によれば,渋沢栄一が役員として登場する会社は,表8-1から分かるように29社である。29社の本社所在地は,東京20社,大阪3社,北海道3社,そして京都,広島,福岡がそれぞれ1社であった。6府県にまたがっている。これら29社の業種は,鉄道と機械器具が3社ずつ,銀行が2行,海上輸送,鉱業,その他工業,化学,食品がそれぞれ2社,そしてガス,その他繊維,醸造業,生糸,石油,電力,土地改良開発,保険,綿紡績,窯業,その他サービスと19の業種に広がっていた。先に見たように,府県の広がりよりも業種の広がりの方が顕著である。

次に,渋沢が役員を務めていた29社すべてにおける役員は,228名である。この228名のうち,2回以上登場する人物を選び,先に10回以上登場した人物で見たような会社,人物,役職のマトリックスを作成すると,表8-2のようになる。10回以上登場する人物のマトリックスでも見られたように,特定の人物が複数の会社で共通して役員となっていることが分かる。例えば,渋沢は,浅野総一郎と10社で,西園寺公望と6社で,また大倉喜八郎と5社で一緒に役員を務めた他,原六郎と梅浦精一とは3社で一緒の役員であった。これ以外にも,3社で一緒の役員であった者は6人,2社で一緒の役員であった者は22名にも上った。

また,浅野総一郎は西園寺や大倉とも複数の会社で一緒の役員であり,松本重太郎は井上保次郎と,原六郎は原善三郎と,須藤時一郎は佐々木勇之助と複数の会社で一緒に役員であった。【201頁】このように,渋沢栄一が役員となった会社だけを取り上げて見た人的関係であっても,そこには渋沢を除いた人物同士の間にも深い人間関係が広がっていった様子が窺われる。そこで,こうした人物,会社の関係を詳細に見ておくことにしよう。ネットワークの広がりを考えるに当たって,2人・2社,3人・3社,4人・4社が,それらの要素であると考えられるが4人が4社で一緒に役員に就任している事例はない。そこで3人・3社を探してみると,2組存在する。一つは,渋沢が浅野総一郎,大倉喜八郎と,帝国ホテル,函館船渠,札幌麦酒の3社で一緒に役員に就任していた事例であり,もう一つは,渋沢が,西園寺公望,須藤時一郎と,第一銀行,東京貯蓄銀行そして東京瓦斯の3社一緒に役員を務めていた事例である。

しかし,これらの3人・3社の組み合わせは,人物でも会社でも共通するものがなく,いわば,全く独立した存在のようである。先に見たような,渋沢から始まった人的関係の連鎖は,ここからは見えない。それでは,2人・2社を基底とした場合は,どうなるのであろうか。先に見た渋沢栄一が役員に就任していた29社における,役員として登場した288名の間での2人・2社の組み合わせを求めると,153組見つかる。渋沢を含む2人・2社は153組中,122組あり,渋沢を含まない2人・2社が31組ある。即ち,渋沢栄一が関わった会社役員を取り上げたにも関わらず,渋沢栄一を除いた人物同士の間でも,2人・2社という関係が見られる。しかも,153組の2人・2社の関係は,先の表8-2からも窺われるように,相互に重なり合っていることが知られる。つまり,2人・2社を単位とした人的関係が広がっていることが理解できよう。そこで,我々は,2人・2社の関係を「要素ネット」と命名することにしたい。

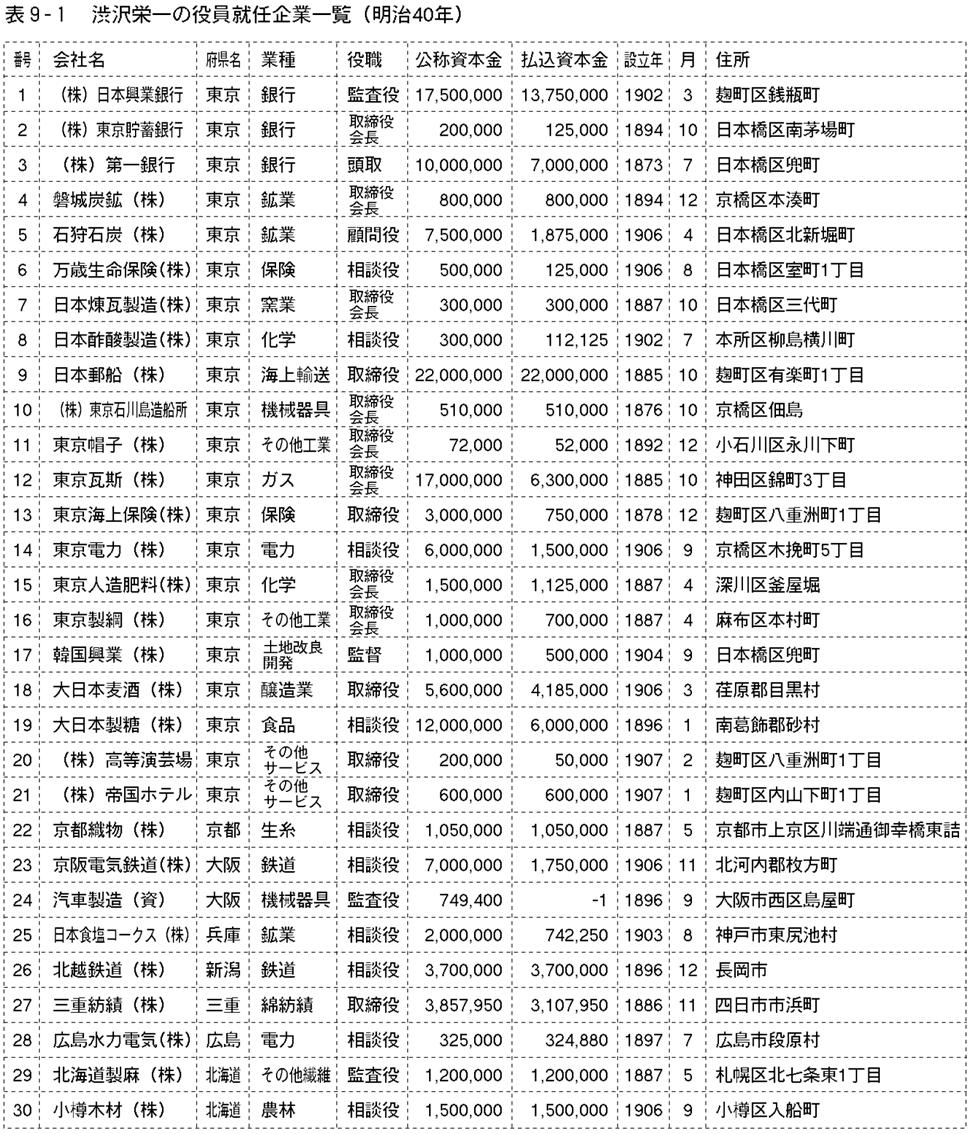

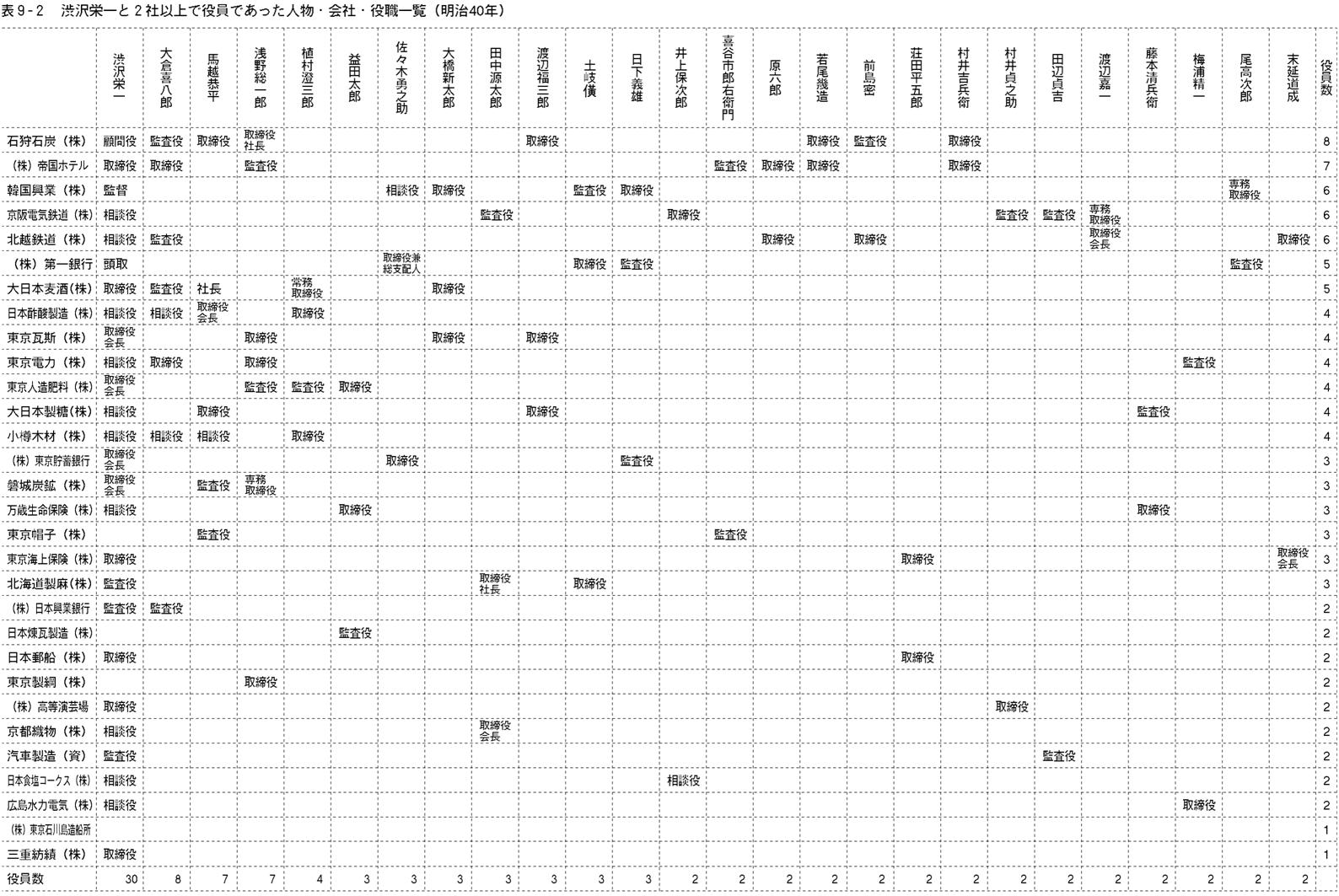

では,要素ネットは明治40年ではどうなっているのだろうか。明治31年と同様に,渋沢栄一が関与した会社30社の一覧を掲げた表9-1から考えていこう。府県の多様性と同時に業種の多様性も,明治31年と同様である。この中で,同じ業種で2社以上の会社に役員として登場する産業は,銀行,保険,鉄道,鉱業,電力,機械器具である。近代的な基幹産業に役員として関わっていた事実が分かる。では,渋沢が役員であった30社の役員,延べ261名(実際は182名)をすべて抽出し,更に,2回以上登場する人物を取り出して要素ネットを求めると次のようになる。要素ネットは,144組存在する。明治31年より減少した。144組の要素ネットの中で,渋沢栄一が含まれるものは111組で,渋沢栄一が含まれないものが33組ある。これを一覧表にしたものが表9-2である。明治31年と違って,大倉喜八郎,浅野総一郎,馬越恭平と深い関係にあることが分かる。

ネットワークの析出

以上のよう要素ネットから,われわれは,さらに「ネットワーク」の析出を行なうこととしたい。これまでみてきたような多数の会社で役員に就任していた人物は,特定の人物たちと,同時に複数の会社で役員に就任していたのである。こうした緊密な人的関係を析出することが本稿の課題である。このためにわれわれは次ぎのような方法を採用した。特定の二人(甲,乙)が,同時に二社(A,B)に役員として関与していることが最も基礎的な人的関係であろう。これをネットワークの基礎単位と考え,仮に,「要素ネット」(甲,乙:A,B,2者×2社)と命名する。この「要素ネット」を明治31年と40年で析出すると,それぞれ7,428と7,417存在していた。「要素ネット」のいくつかは重なり合っており,それを寄せ集めたものを,我々は「ネットワーク」と定義したい。

【202頁】

【203頁】

【204頁】

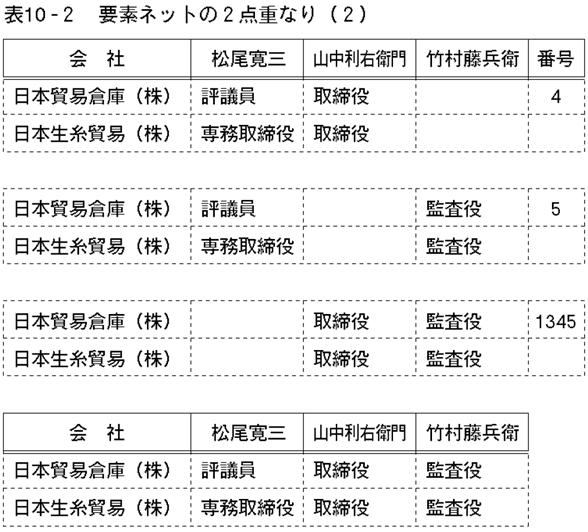

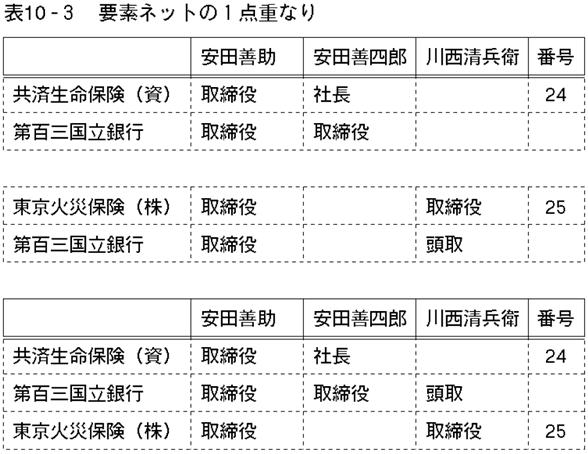

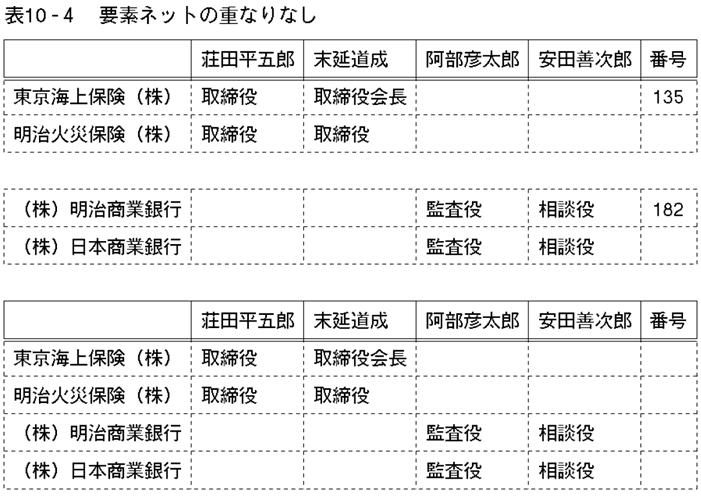

要素ネットは,「1点重なり」,「2点重なり」でネットを構成するものがある反面,重なりが【205頁】ない要素ネットもある。これらのことを説明したものが表10-1〜4である。表10-1では,渋沢栄一と須藤時一郎の二人が,第一銀行と東京貯蓄銀行,第一銀行と東京瓦斯,東京貯蓄銀行と東京瓦斯の3つの組合せで要素ネットをつくっており,これを重ね合わせると,この二人の人物が3社のすべてにおいて役員に就任してネットをつくっていることを示している。また表10-2では,松尾寛三・山中利右衛門・竹村藤兵衛の3人が二人ずつの組合せで,日本貿易倉庫と日本生糸の2社で要素ネットを3つ形成し,これを重ね合わせると,3人が2社で役員を兼任することで一つのネットを形成していることを示している。表10-3では,安田善助・安田善四郎・川西清兵衛の3人が,共済生命保険・第百三国立銀行・東京火災保険の3社を構成企業としてネットを形成しているが,前2例とちがい,ここでは安田善四郎と川西清兵衛は第百三国立銀行でのみ(つまり,「1点でのみ」)役員の重なりを持つに過ぎない,ということを示している。他方,表10-4は,荘田平五郎と末延道成の2人,また阿部彦太郎と安田善次郎の2人が,それぞれ要素ネットをつくっているが,この二つのネットには重なり合いが無い,ということを示している。

試みに渋沢栄一について,両年時,彼と「2点重なり」でネットを形成する人物たちを析出してみると,先に見た表8-2(明治31年)と表9-2(同40年)のとおりである。31年について,同年時,渋沢が「役員」に就任している企業を役員名とともに一覧表示すると,表8-1のとおりで,29社にのぼっており,1社(京都織物)除いた28の会社で「2点重なり」の人物が34人いることがわかる。なかでも,浅野総一郎は実に10社において渋沢と役員職をともにしており,両者の著しく緊密な関係をうかがわせている。

浅野に次ぐのは,西園寺公成の6社,大倉喜八郎の5社である。渋沢が三菱系の日本郵船や東京海上保険の役員であった関係から,荘田平五郎や,同様にこの両社の役員であった三井の中上川彦次郎らもこのネットワークに含まれている。また大阪の松本重太郎や井上保次郎らもこのネットワークに含まれている。40年時の渋沢の役員就任会社は30社であり,このうち2社(東京石川島造船所と三重紡績)を除く28社で「2点重なり」の人物が26人いることがわかる。31年以来の大倉・浅野のほか馬越恭平とも緊密な関係をもっており,また京都の田中源太郎もこのネットワークに入っている。

ここで,人的な関係,特に緊密な人的関係を考えるに当たり,我々は後者の,要素ネットが2つのセルで重なっている事例(「2点重なり」)を取り上げたい。要素ネットが2つのセルで重なり合っている関係は,重なりあっていくにつれて,人的にも会社の面でも広がっていく。この重なり合っていく関係を次々に見つけ,もうこれ以上2つのセルで重なり合う要素ネットが見つからなくなった時点で,作業を停止し,これを「ネットワーク」と命名することにしたい。

即ち,2名・2社の関係を「要素ネット」と呼び,ある「要素ネット」が他の「要素ネット」と2つのセルが重なり合う関係を逐次的に求め,これ以上2つのセルで重なり合う「要素ネット」がなくなった時,その全体を「ネットワーク」と呼ぶことにしたい。

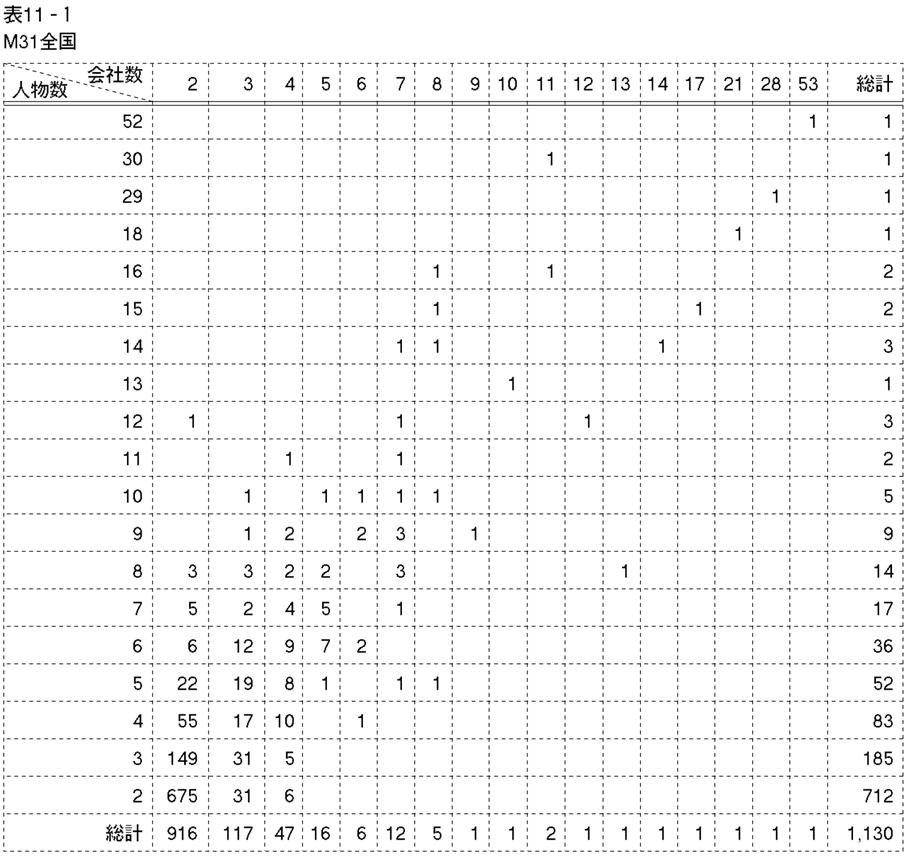

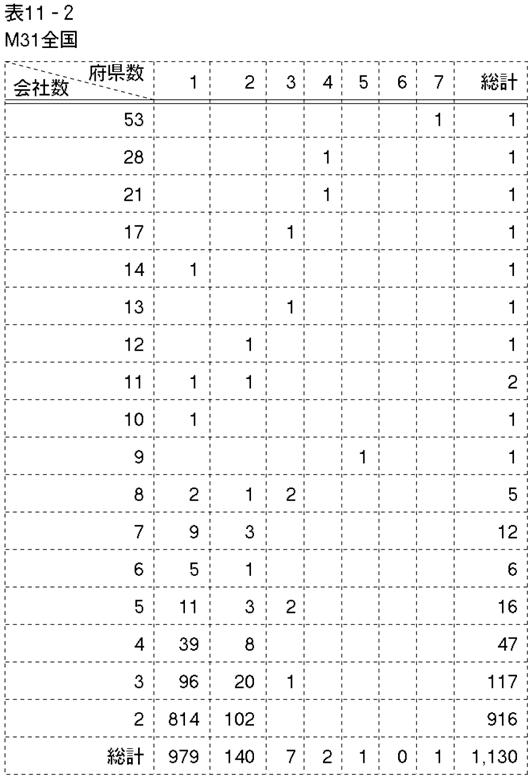

以上見てきたように,多数の会社で役員に就任していた人物は,特定の人物たちと同時に複数の会社で役員に就任していた。そこで,明治31年と明治40年時点での要素ネット数は,それぞれ7,428と7,417である。要素ネットから出来ているネットワークの数は,明治31年で1,130,明治40年で1,517であった。そこで,ネットワークの形態的な特徴を見ておくことにしたい。明治31年時点における,1,130のネットワークのすべてを対象とし,そこに含まれている役員数と会社数の分布を見たものが表11-1である。また,ネットワークを会社数と府県数の広がりから見たものが表11-2である。

【206頁】

【207頁】

【208頁】

【209頁】

ここからすぐ分かることは,明治31年時点で1,130あったネットワークの中で,712(63%)は,2人から出来ているネットワークであった。これに3人から出来ているネットワーク185を加えると,897(79.4%)に達する。一方,5人以上か5社以上からなるネットワークは,151(13.4%)であった。そして,表11-2から分かるように,979(86.6%)のネットワークは一府県に固まっていたのである。即ち,大半のネットワークは,一府県を舞台に,2,3人か,せいぜい4人で出来ていたのである。その一方で,52人,53社からなるネットワークもあった。10人以上の人物から出来ているネットワークは,22(2%)存在していた。

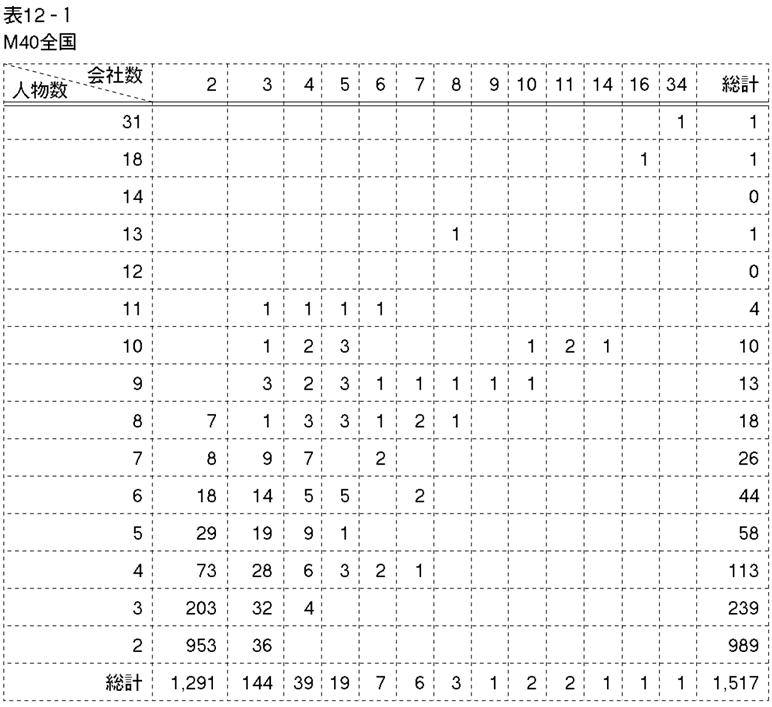

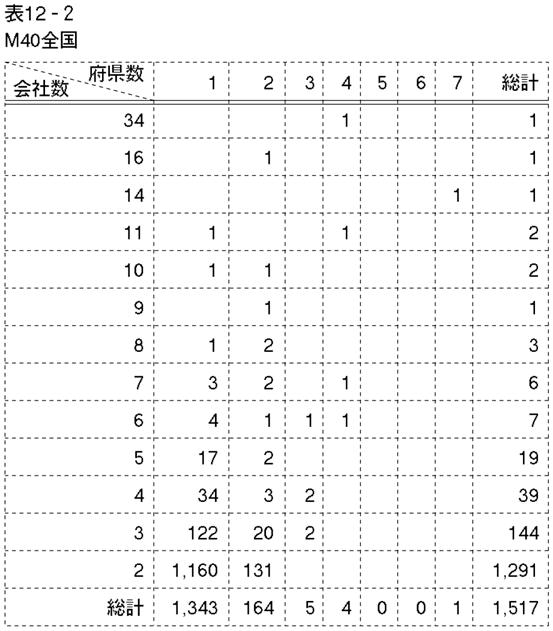

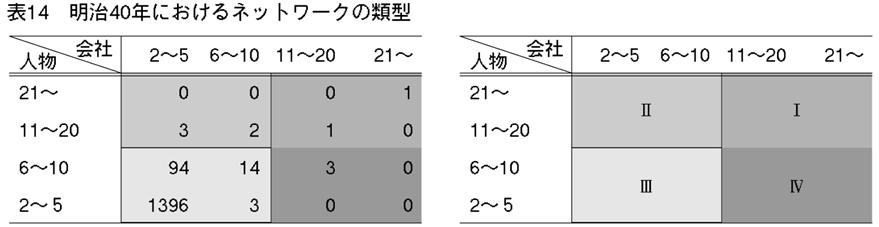

明治40年ではどうであろうか。明治40年のネットワークの特徴を見た表12-1と表12-2から見ていこう。2人から出来ているネットワークは989(65.2%)で,これに3人から出来ているネットワーク239を加えると,1228(80.9%)に達した。明治31年よりもウエイトは高くなる。2人や3人からなる小さなネットワークが増加していたのである。一方,5人以上か5社以上からなるネットワークは182(12.0%)で,絶対数は増加したものの,相対的なウエイトは減少していった。この意味で,31人,34社からなるネットワークの巨大さが目立つ。

一方,最大のネットワークは31年52人・53社,40年31人・34社のものであり,この両者は言うまでもなく渋沢栄一を中心とするネットワークであった。

ネットワークの分類

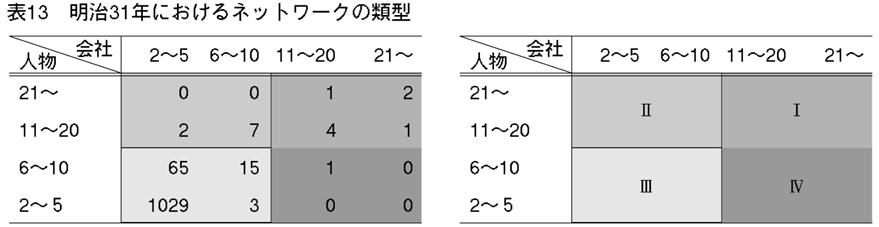

それでは,これらネットワークを何らかの基準によって類型化できるであろうか。そのことを試みるために,まず,両年時のそれぞれのネットワークを,いくつかの組合せ,すなわち府県数と会社数,地域数と会社数,地域数と業種数,3つの組合せにおいて観察し,ここからネットワークに所属する会社数と人物数から,類型化を行った。これが表13(明治31年)と表14(明治40年)である。

明治31年のネットワーク1,130を,そこに含まれる会社数と役員数から分類し,総括したものが表13である。役員が11人以上で会社数が11社以上のネットワークを第1類型とし,役員が11人以上であるが,会社数が10社以下のネットワークを第2類型とし,役員が10人以下で会社数も10社であるネットワークを第3類型とし,役員が10人以下で,会社数が11社以上からなるネットワークを第4類型とした。

それぞれの類型からどのような人物・会社がネットワークを作っているかを見ていこう。

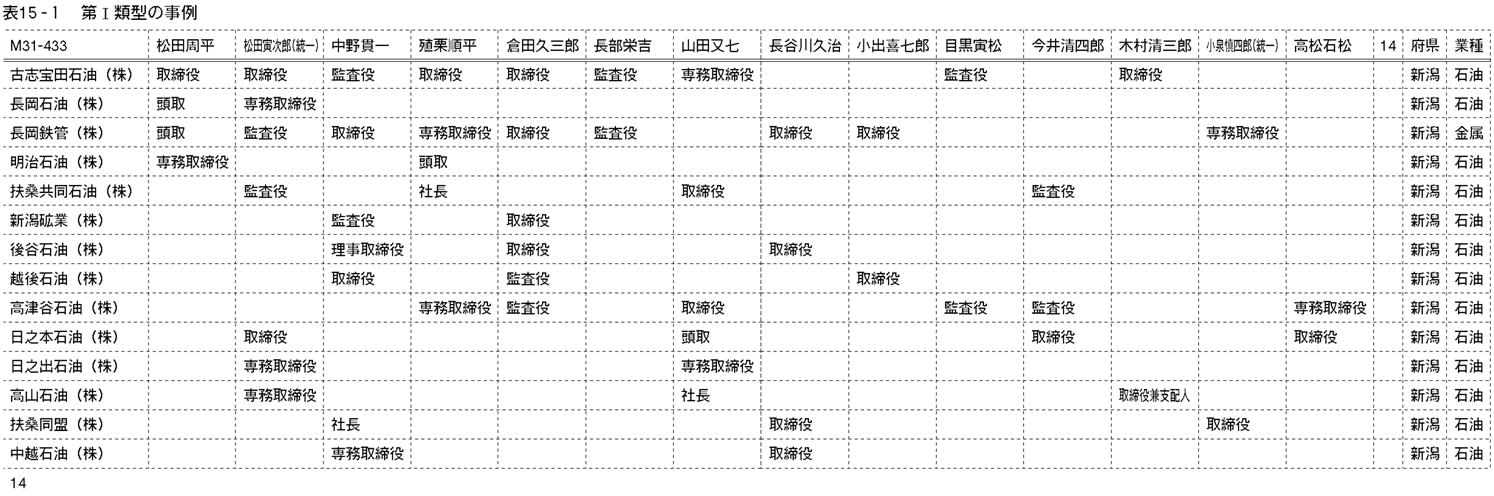

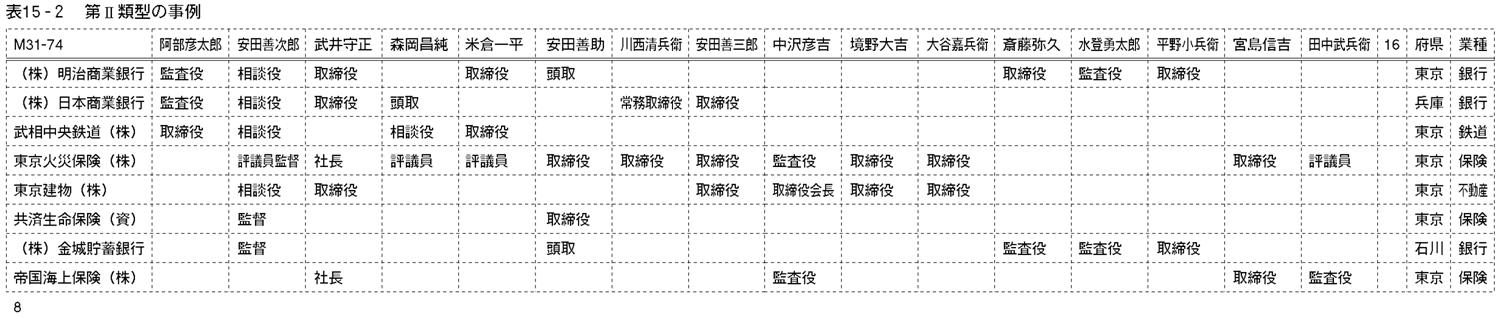

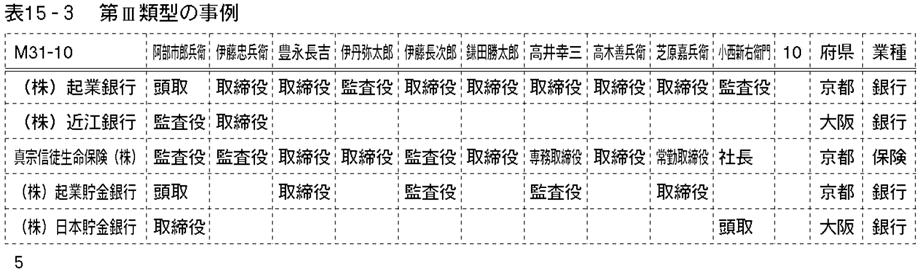

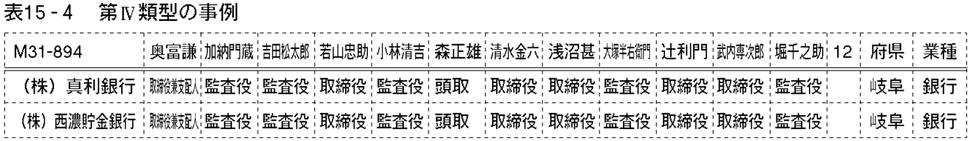

表15-1から表15-4にそれぞれ,明治31年における4つの類型に属するネットワークを提示した。

ネットワークを取るのはなぜか:仮説提示

以上見てきたように2回以上登場する人物を対象として,明治31年と明治40年の両年でネットワークの存在が認められた。しかも,北海道から鹿児島県に至るまですべての府県で,ネットワークが確認できる。従って,ネットワークを形成する必然性があることが予想される。これまで,資本市場が未発達であるために,新しく株式会社を興す際に,複数の有力な人物が中心となって発起人となり,彼らの配下にいる「投資家集団」が株式を引き受けることによって,会社が設立されてきたと言われてきた。

【210頁】

【211頁】

【212頁】

【213頁】

【214頁】

日本全国に,くまなく「投資家集団」が存在したのだろうか。また,こうしたネットワークは,大正10年の時点でも確認できる。明治40年より多数の人物による多数のネットワークが確認できる。更に,昭和11年時点でも,大正10年よりも多数の人物による多数のネットワークが確認できる。資本市場が未発達のために,こうしたネットワークが形成されたという考えには,多少の疑問が残る。

そこで,明治23年3月23日に公布された「商法(旧商法)」と明治32年3月7日に公布された「商法(新商法)」から,株式会社の設立に関する法律上の規程を見ておこう。旧商法では4人以上(新商法では7人以上)の発起人が必要であり,発起人は目論見書の作成,定款の作成を行って署名捺印する必要があった5。目論見書と定款が主務省から認可を得ると,初めて株主を募集することが出来るようになる。もちろん,発起人がすべての株数を引き受ければ,【215頁】これで会社は設立されるが,それ以外では,新たに株主を募集することになる。株式の申し込みが定款に掲げた株式の総数に達すると,発起人は遅滞なく各株につき第1回の払込を通知し,払込が完了すると,創立総会が執り行われる。申し込み人数の半数以上が出席し,かつこれらの株主の所有株が総株金の半額以上に当たる状況の下で,発起人は創立総会を開催しなければならない。創立総会の場で定款が確定し,併せて取締役と監査役が選出される。創立総会の終結をもって会社は成立することになる。株式の払込が行われない場合やその他手続きの遅れなどによって損害などが生じる場合には,発起人が全員,連帯責任を負うことになっている。

発起人としての責任の主なものは次の通りである。

「(1)発起人は引受のない株式または払込未済も株式がある時は連帯して株式の引受または払込をなす義務がある。また株式の申込が取消された場合も同様である。

(2)発起人が会社設立に関してその任務を怠った時は,その発起人は連帯して損害賠償の責任がある。

(3)発起人に悪意又は重大なる過失があった時は,その発起人は第三者に対しても連帯して損害補償の責任がある。

(4)会社が成立しない場合においては,発起人は会社の設立に関してなした行為について連帯責任を負わねばならない。またこの場合は会社の設立に関して支出した費用は発起人の負担である。

【216頁】

【217頁】

(5)取締役又は監査役が創立総会において,(イ)株式総数の引受があったか,(ロ)第一回の払込及び現物出資の供給があったかを報告する任務を怠ったことに因り,会社または第三者に対して損害の責ある場合において,発起人もまたその責に任ずべき時はその取締役,監査役及び発起人は連帯賠償債務者となる。かくて発起人は,取締役または監査役が会社の設立に関して,会社に対し損害賠償の責に任ずべき場合は,その責任は会社設立の日から三年を経過したる後において,特別決議をなすのでなければ免除されない。」6

株式会社の設立のおいては,発起人の果たす役割が重大である。しかも,旧商法では4人,新商法では7人の発起人が必要であった。このため,新たに株式会社を設立する場合には,4人ないし7人の,連帯責任をとれる,相互によく事情を知った人物が必要不可欠であった。更に,一度株式会社を設立した発起人達は,新たに別の株式会社を設立する場合,そのたび毎に全く別な人物と発起人となるよりは,同じ人物との間で発起人となって事業を進めるのが自然の成り行きであった。その結果,同じ人物が,複数の会社の発起人や,役員になって,事業を進めることになる。こうして,本稿で掲げたようなネットワーク,同一の人物が複数の会社役員に就任するネットワーク型組織を形成したのである。

もっとも,実際においては逆に,発起人達が取締役の高い報酬を定款に記載したり,創立までに負担する会社が負担する費用の中に発起人達の私的な支出を滑り込ませたり,更には現物出資の資産を不当に高く評価するなどして,発起人達の横暴さが見られたことも事実である。

例えば,次のような事例が往々見られたという。

「抑々株式会社に於て内部の頽廃を生ずる病原は主として其の発起人時代に在り元来発起人なるものは会社の設立に就いて大に力を盡せるものなるが故相当の報酬を受くべきは勿論なり【218頁】と雖も中には不正の輩ありて或は過大の報酬を貪らむとし或は自己の受くべき不当なる特別利益を定め或は会社の設立費用と称して巨額の金円を着服せむと計り又は金銭以外の財産を出資として之に不当の評価をなし以て其の株数を貪らむとするが如き実際に於て屡々見聞する所なり」7。

そのいずれにしろ,発起人達は,新たに企業を創立するに当たっては,同じ発起人のメンバーに集中する傾向が生まれたのである。これに,「同格の仲間」であるという評判や,同じ地域であるとか,同業者であるとか,あるいは同じ政党を支持しているなどの関係から,相互に【219頁】信頼のおける,同じ人物がネットワークの中で固定されていったのである。かくて旧商法では4人の,明治32年に公布された新商法以降では7人の発起人が,固定化されることになり,必然的にネットワークという形態を取ったと言えよう。

商法では,取締役の人数と任期,および監査役の人数と任期も規定している。今,問題としている取締役について見ておくと,旧商法であれ,新商法であれ,株式会社では取締役を3人以上置かなければいけなかった8。監査役は,旧商法では3人以上で任期が2年という規定があったが,新商法では任期が1年という規定のみで,人数の規定はなかった。そこで,明治31【220頁】

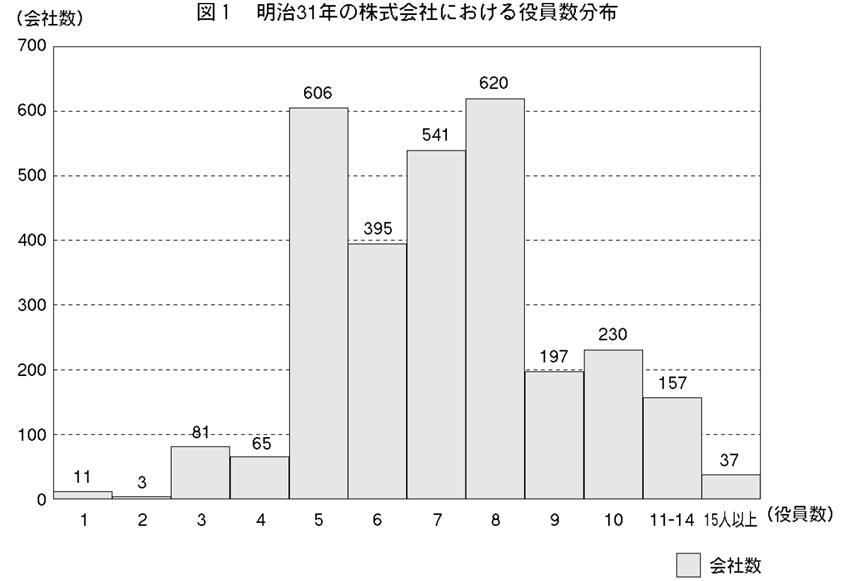

【221頁】年の株式会社2,943社を取り上げて,役員数の分布と平均を求めてみよう。明治31年における株式会社の役員数は,平均で7.2人であった。図1の分布図から分かるように,殆どの株式会社の役員は,5人から8人に集中している。10人以上の役員を擁する会社も見られる。4人(新商法では7人)以上の発起人が,5-8人の役員からなる会社に就任していたと言えよう。従って,4人以上の発起人は,彼らが関与した会社では,取締役の大半を占めていたと考えても間違いはなかろう。この詳細は,別稿で詳細に論じるが,4人以上の発起人と平均して7.2人の役員という構図から,特定の人物同士が発起人に名を連ね,発起人の中から役員を選任したと言えよう。こうして特定の人物が共同して発起人となり,役員に就任することによって,ネットワークに帰属する会社の経営を支配したと考えられるであろう。

おわりに

本研究は,主として『日本全国諸会社役員録』を利用して一定の基準を設けて,役員の人的関係であるネットワークを析出したものである。明治期,資産家は家業に関わる一方で,同じ人物と一緒に複数の会社に発起人として関わったり,役員として関わった。その結果,同じ人物が複数の会社に役員として関与する事態が生じたのである。これが「ネットワーク型企業家グループ」の特徴であるが,そうしたグループを生み出した要因として,商法に規定された発起人の意義が大きっかたことを指摘した。決して,資本市場の未整備の故ではない。事実,このような「ネットワーク型企業家グループ」は,大正10年でも多数見られるし,昭和11年では,さらに大量の数が確認できる。

一方,これら「ネットワーク型企業家グループ」は全国で見られた特徴であって,一部の,大阪,兵庫,京都や滋賀,あるいは東京,神奈川,愛知などの先進的な地域で見られた事象ではない,ということである。明治期から昭和戦前期に亘って,全国で見られる特徴であった。

次に問題となるのは,こうした「ネットワーク型企業家グループ」が関わった企業の特徴である。特に,家業を擁している資産家が,どのような業種・企業に発起人や役員として関わったのだろうかが問題となる。家業に関連した業種への進出だったのであろうか。それとも,家業とは直接関連のない,近代的な事業に進出したのであろうか,ということである。

次いで,「ネットワーク型企業家グループ」の大きさであろう。大きさを資本金で測れば,財閥に含まれる企業グループに遜色のない大きさであった。以上の詳細は,別稿を用意した。