【335頁】

電力会社の小売市場戦略(1)

——現状と展望——

巽 直樹*

1. はじめに

わが国の電力自由化は1995年に卸市場で始まったが,2000年から現在に至るまでに小売市場における部分自由化の段階的拡大,卸電力取引所の開設等,規制改革はその歩みを着実に進めており,2007年からは小売全面自由化についての検討開始も予定されている。

実際の電力市場における小売部分自由化の初期段階では「電力会社対新規参入者」という対立的な競争構図が政策的な意図とも相絡まって形成された。しかし,その後は主な新規参入者である特定規模電気事業者(PPS: Power

Producer and Supplier)が順調に電源規模を拡大し,成長軌道に乗っていると思われたが,原油高騰や環境問題などを抱え,前途に対する不透明感も強まっている。

また,近年は家庭向市場でもエネルギー企業間競争,すなわち電力会社とガス会社間における需要争奪戦の様相を帯び始めている。特に大都市圏では大口需要家市場で電力会社が奪われた需要を家庭向市場で奪回するという構図が出来上がりつつある。

石油会社や商社といったエネルギー関連業界企業は従前,何らかの形でPPSとかかわっていたが,この群のなかでも既存エネルギー企業と時にはコンピートする形で,またある時はアライアンスを組むといった具合に,戦略的補完プレーヤーとして市場への関与を拡大している。この意味でも自由化市場での戦略パターンは複雑化しているが,それに対する電力会社の競争戦略も徐々にその方向性を示し始めているように見える。

本稿では,このような状況をふまえて電力会社における小売市場戦略を中心に考察を進めるが,視角を「電力会社のマーケティング」に置く。まずはマーケティングに関する基礎的な問題からレビューし,それらを電力マーケティングにどのように援用していくかについて考察する。次に小売市場での現状を簡単に考察し,さらに欧州エネルギー企業へのインタビューに基づいた海外事例も交えながら,最後に近年のマーケティング・パラダイムの中で,電力マーケティングが今後どのような展望を持ちうるのかについて試論を提示する。

2. マーケティング視点からの考察

本節では電力会社における小売市場戦略を考える前に,これら販売面の戦略策定における基本的な概念前提となるマーケティングの考え方についてここで簡単に整理しておく。

ひとくちにマーケティングといっても,それを構成する種々の理論やツールが存在する。ま【336頁】た,他分野の学問領域や実務領域とも多面的に関与してくる。たとえばブランドに関する議論を取り上げてみても,広告やマーケティング分野の研究者や実務家を中心とした議論から,戦略論や組織論,財務・会計関係の研究者の議論も加わり,極めて多面的な議論が展開されている1。つまり,マーケティングに関する議論を行う際にはさまざまな問題と関連させて議論する必要があり,自由化以前はマーケティングが不要の規制産業に属していた電力会社といえども,検討する対象領域は基本的に他産業と同じであり,なおかつ自由化と同時にそれらすべてに対応する必要が生じる。

さらに,電力産業をはじめとした公益事業におけるマーケティングを考える場合,他の産業で用いられる手法を直ちに応用することが果たして適切かどうかという問題がある2。もちろん電力自由化が進展することは競争の激化を意味し,そこでは従来は不要であったマーケティングの発想が必要という議論に反論する者はいないだろう。しかしながら,すべてのマーケティング理論をそのまま移入するのではなく,その産業に適した修正が必要になる。特に自由化進展とともに「競争と規制」がより複雑に交錯する産業であるがゆえに,「競争」できる領域においてはオーソドックスなマネジリアル・マーケティングの枠組みを適用することが有効と考えられても,自由化後にも存在する新たな「規制」により制限を受ける領域では,単純にこれらを適用することが困難になる可能性もある3。このような問題に対しては,その産業が持つ特殊な問題に沿った検討が必要となる。

2.1 マーケティング定義の変遷

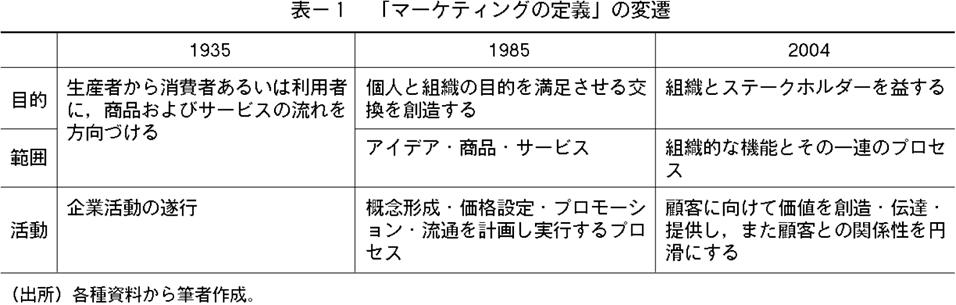

マーケティングの定義は時代とともに変化している。表−1は米国マーケティング協会(AMA: American

Marketing Association4)が公表している「マーケティングの定義5」がどのように変遷してきたのかを,「目的」,「範囲」,「活動」といったポイントから整理し,まとめたものである。

1935年版はAMAの前身であるNational Association of Marketing Teachersが制定したものをAMAが1948年と1960年に追認したもので,内容的には1935年版とほぼ同一である。

ここで1985年版から2004年版への変更ポイントを見ると,まず「目的」においては,1985年版では「個人と組織という2者間の関係性」が,2004年版では,組織(企業)とそれを取り巻くステークホルダー(顧客,株主,従業員,取引先,地域住民,投資家,金融機関,政府等)【337頁】と非常に広い範囲を指している。次に「範囲」においても,1985年版では組織(企業)が作り出す「アイデア・商品・サービス」等の企業活動の一部を指していたが,2004年版では「組織的な機能とその一連のプロセス」として,より広範な企業活動を指している。最後に「活動」においては,1985年版ではいわば「マーケティング・ミックス(4P: Product, Place, Price, Promotion)の最適化」の問題であったものが,2004年版では「価値の創造・伝達・提供」と「組織の顧客関係管理(CRM: Customer

Relationship Management)」の2つに重点を置いている。

ここからは,従前の「マス」中心のマーケティングから,「個」中心のマーケティングへの変化の流れが見て取れる。つまり,顧客の購買動機を刺激するようなマーケティング・ミックスを打ち出し,継続的な取引関係につながる売り手と買い手の価値の「交換」を重視するマーケティングから,売り手と買い手のより長期的な「関係性(Relationship)」に着目するマーケティングへとパラダイム・シフトを起こしているのである6。

【338頁】もう少し大きな視点から考えると,企業の社会的責任(CSR:

Corporate Social Responsibility)」,国際標準化機構(ISO:

International Organization for Standardization)が推進するサステナブルな社会の実現,あるいは国連のグローバル・コンパクト7等の大きな潮流に影響されていると推測することも可能であろう。単純にモノが売れれば良いという考え方自体がすでに前世紀のパラダイムなのである。

このように,電力自由化が進む間にマーケティング・パラダイムにも大きな変化が訪れていたのであるが,このコンテクストにおいて電力マーケティングをどのように捉えるべきであろうか。電力産業の場合,自由化以前の世界では1985年版はおろか1935年版の概念で十分に対応できる世界であった。むしろ,日本の電力産業の場合,供給のための設備形成が,高度成長期に拡大を続ける需要に追いつくのが精一杯で,気が付けば1990年前後のバブルが弾けていたわけであるから,電力自由化が始まった時点ではすでに1985年版が想定していた世界は変革を迎えつつあったといえる。さらに付け加えるならば,上述の設備形成の問題以外でも,電力産業は大量生産・大量消費時代を舞台裏で支えてきたとはいえ,舞台表に出る必要のなかった組織には,もとより広告戦略十訓8のような概念が埋め込まれる機会もなかったのである。

このようなマーケティング・パラダイムの進化は,電力会社の公益的課題の本質に照らし合わせても,好ましい傾向と捉えることも可能であろう。このように考えると,過去から競争環境になかったことによって起こる問題点に電力会社は拘泥することなく,むしろ新しいパラダイムの下で,この時代の生活の質を重視するトレンドや環境配慮などの価値観をリードするポジションを獲得するために,独自のマーケティング戦略を展開させることが不可欠ではないかと考えられる。

2.2 マーケティングとセールス

Levitt [1983] は,サービスの拡大とテクノロジーの複雑化が,買い手と売り手の関係性を長期的なものとすることから,単なる販売契約から購入後にも建設的な交流関係を維持し,反復注文につなげなければならないと主張した。1985年版以前からマーケティングにおける関係性の重要さを指摘していたのであるが9,このような「セリングだけではもはや役に立たない」という当時の警鐘は,あらためて現在の電力業界で検討に値する課題ではなかろうか。

つまり,他業界ですでに試されたさまざまな問題を認識し,周到にそれらを回避できるような手立てを,少なくとも現時点で念頭においているか否かという問題である。たとえば,後述するような「オール電化住宅」の普及においても,単純な「売り切り」のセールス活動に終始【339頁】していないかという基本的な問いかけが必要である。

規制改革や市場の成熟からこれまでの組織体制や戦略の抜本的改革を迫られた業界は多々あり,現存する企業はそれぞれにその困難を乗り越えている。また,高度成長期・バブル時代を通じての売り上げやシェア拡大を重視する因習からの脱皮に苦しんだ業界も多々ある。これらの業界でも,顧客指向のマーケティングを本で読んだ知識だけでなく,たとえば「組織のコアスキル」に体系的にはたらきかけ,新たな組織の特技として構築されなければならないことはバブル崩壊直後から議論されてきた10。デフレ経済の進行とともに多くの企業が90年代後半にさらに厳しい局面に立たされたが,低価格が競争の主題となりつつも,顧客指向にない企業は淘汰されてきたのである。

このような流れの中で,電力自由化が1995年から開始され,2000年には小売自由化が始まったために,体力勝負の「ただひたすら売れば良いではないか」というような旧来の発想によるセールスに傾斜することなく,当初は自由化以前では困難であった顧客指向型にあるか否か,要するにマーケティングやブランド戦略がより重要なテーマとして考えられた。しかし,たとえば近年の「オール電化」攻勢が,十分な顧客指向型マーケティングを伴った戦略であるか否かは別途の検証が必要となろう。

そもそもセールス・パーソンとマーケターの職能は異なるし,マーケティングとセールスは対立する可能性すらあるが,このような社内で起こり得るコンフリクトもまた電力会社には経験がないはずであり,Kotler et al. [2006] が指摘するように,マーケティングとセールスの対立についても,今後は十分に考慮しておくことが必要であろう11。たとえこの2つの機能を分化できたとしても,電力会社の官僚主義的な縦割りの組織風土からは,セールス(営業担当)とマーケター(営業企画担当)が対立構図を持つ可能性が低くないと考えられるからである。

もちろん,「セリングだけではだめで,マーケティングがより大事だ」との極論になると,セリングに対してネガティブ,マーケティングに対してポジティブになり,「考えてばかりで走らない」組織が出来上がるリスクもある。金融市場などの市場取引の世界にたとえるならば,「ディーリングだけではだめで,リスクマネジメントのほうがより大事だ」ということと同じで,二者選択の問題ではなく,いずれも重要であることは言うまでもない。すなわち,マーケティングとセールス部門の有機的な協働体制構築が実現できてはじめて,全体の経営戦略にも有効に組み込めることが可能になる。

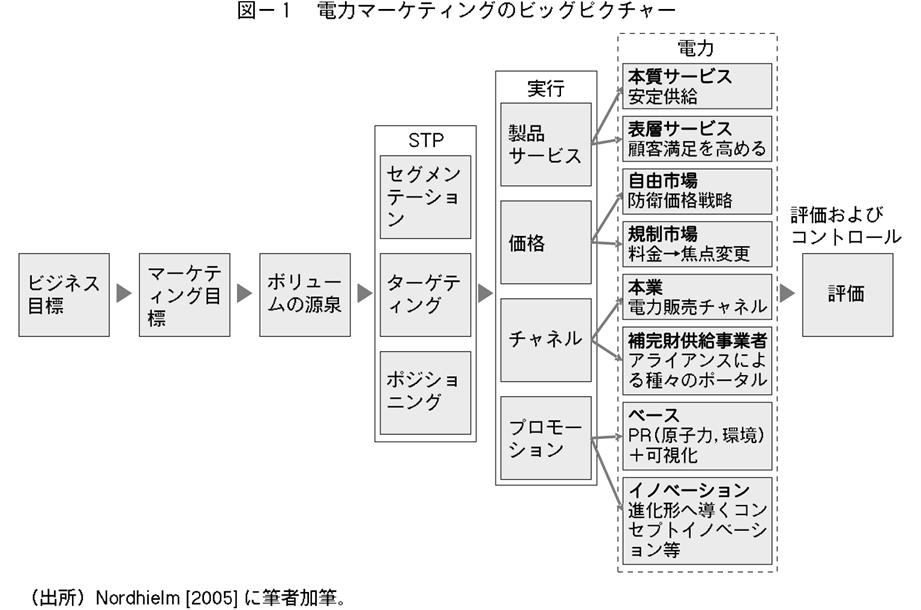

2.3 電力マーケティングのビッグピクチャー

これまで見てきたようなマーケティング・パラダイムの変遷や過去の問題点をふまえ,電力マーケティングがマーケティング・パラダイムの変遷を後追いすることなく,時流に乗ることが可能となる枠組みの構築を試みるのが本稿の目的である。ここでは現代のマーケティングが求める体制を検討し,統合的な電力マーケティング戦略とはいかなるものかについて若干の考察を行なう。

マーケティングの理論やツールが種々存在することを本節冒頭で言及したが,これらを包括【340頁】的に捉える概念も従来からある。オーソドックスなマーケティングのパラダイムをさまざまな戦略と組み合わせて統合させた,文字通りの「統合マーケティング」12,それらに新しいマーケティングのパラダイムを組み合わせた「ホリスティック・マーケティング」がKotler [2001]

により提唱されている。

ここではNordhielm [2005] の「マーケティング・ビッグピクチャー」の議論に従って,電力の統合的なマーケティング戦略を考えてみる。Nordhielmのビッグピクチャーはもともと13のモジュールで構成され,統合的な戦略立案から実行にいたるプロセスを記述したものであるが,たとえばセグメンテーション変数の設定にしても人口動態変数だけではなく13,自社の行動パターン(新規顧客獲得かシェア奪取戦略か)も考慮し,最後のSTP段階で顧客意識や顧客願望への理解に基づいてセグメンテーションを行なうというものである14。

図−1にこのビッグピクチャーに基づいて,実行段階でどのようなマーケティングが想定されるのかを加筆してみた(「電力」の破線内)15。もっとも,「規制」と「競争」という個別の要素からの分解も想定されなければならない。典型的な問題は「価格」であるが,このような問題はビジネス目標の初期段階から分化する必要性がある。

また,たとえば「製品・サービス」をここでは「本質サービス」と「表層サービス」に分けている16。「本質サービス」は安定供給などの公益的課題を達成することであり,「表層サービス」はさまざまなサービスにより顧客満足を上げていくことである。その他の項目については次章以降で言及する。

【341頁】

3. 小売市場戦略の現状

電力市場のような不完全市場において,上流の卸電力市場が金融や商品市場のように洗練された市場になることは容易ではないが,下流の小売市場においてはそのような卸市場と密接にリンクした小売市場が登場せずとも,日本の電力小売市場は徐々にではあるが活性化しつつある。その姿を本章で簡単に取り上げる。

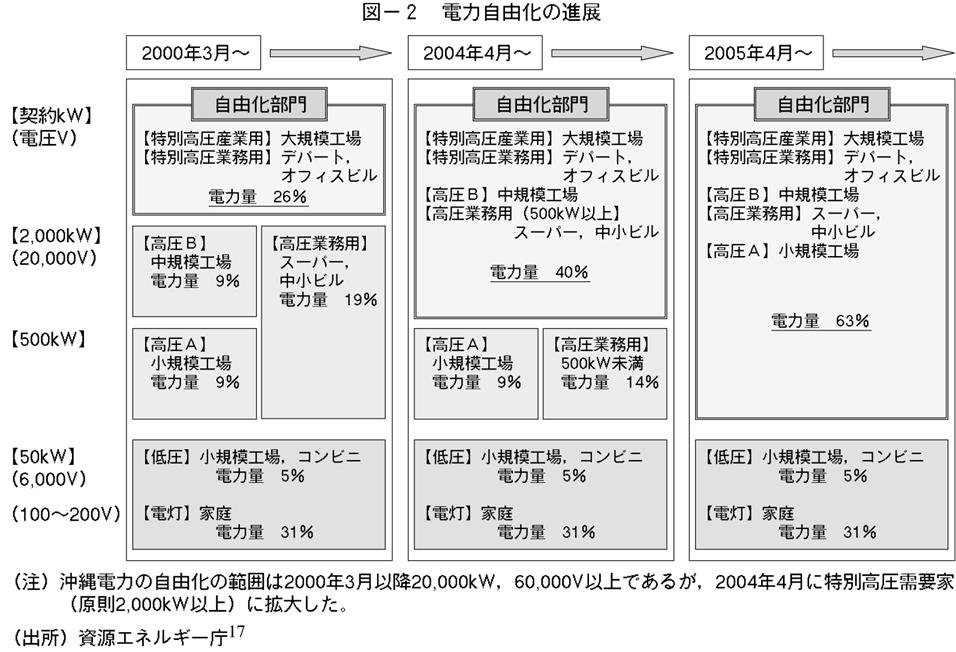

3.1 自由化の現状と市場構造

図−2は2000年から現在にいたる小売市場の自由化範囲が段階的に拡大された経緯を示すものである。卸電力取引所が開設された2005年4月に,小売自由化範囲もすべての高圧需要家にまで拡大され,2006年現在,販売電力量の6割以上が自由化対象となっている。残る部分は【342頁】低圧と電灯の,いわゆる一般の商店および家庭向市場で,これらへ自由化範囲を広げるか否かは2007年より議論される。

小売全面自由化が実現した場合,規制改革により「規制と競争の交錯」にさらなる変化が起こることを意味するが,本稿の目的は制度議論ではないため,以下では基本的に現状の小売市場を前提に議論を進める。

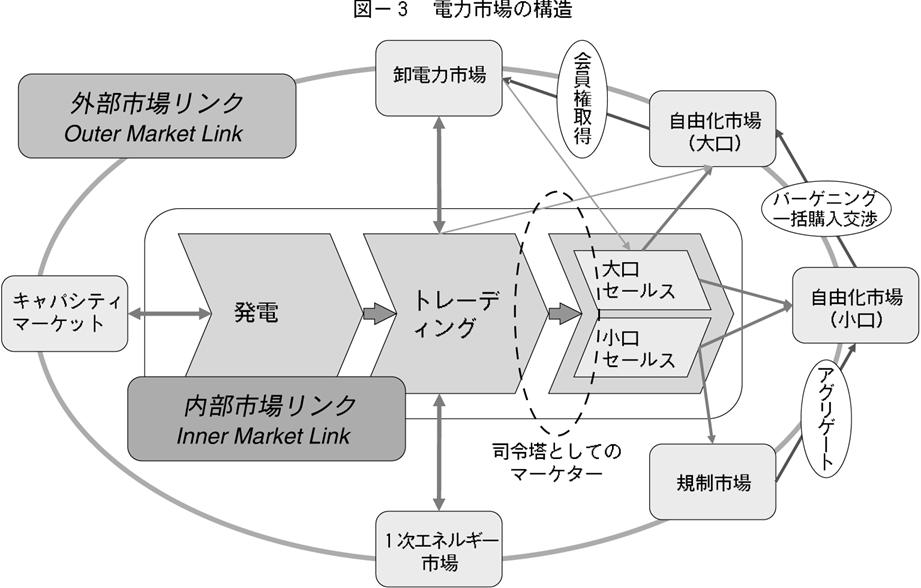

図−3は電力市場の構造をイメージ図で表したものである。垂直統合された電力会社では「発電」,「トレーディング」,「セールス」の3部構成になっているが,基本的には企業内の市場であることからここでは「内部市場リンク」と呼んでいる。それに対して,ここでは「外部市場リンク」に日本ではまだ存在していないキャパシティ・マーケット18も含めているが,電力会社外でそれぞれの外部市場が価格変動や流動性に影響を及ぼしあうような市場が出揃った場合にはこのようなイメージになる,というものである。日本ではこの「外部市場リンク」が十分に機能していないが,海外ではこのような市場間の相関性も徐々にではあるが高まりつつある。

ここでは階層状態になっている右側の小売市場に重点をおいて図示している。たとえば,規制市場においても,集合住宅がアグリゲートされて共同で受電する場合,高圧受電に変更して自由化市場への参入が図れる19。また,小規模のバーゲニング・パワーに乏しい需要家が,アグリゲートないしは自社の分散した店舗や工場等を一括契約するバーゲニングに出れば,市場【343頁】のカテゴリーが変わることを示している。そして,卸電力取引所の取引会員権を取得すれば,電気事業者と対等に卸電力取引に参加できることになる。金融市場でも銀行などのインターバンク市場を形成する金融機関並みの体制を整えて参加する保険会社や商社等と同様に,電力市場にも電気事業者以外で参加するプレーヤーが,今後の卸市場拡大に伴い増加することも予想される。もっとも,取引所外取引である相対取引が禁じられていないため,小売と卸市場の境界線は名称を分けるほど実際には明確ではないことから,市場の「場」についてはどのような形態が最も合理的な姿なのかは今のところ見えては来ない。

電力会社としては,これらの顧客を相手にさまざまなマーケティングを行なうことになるが,上流の卸電力市場の市場動向も十分に考慮する必要がある点で,他の公益事業とは若干様相が異なる。現時点では卸市場の取引規模自体が小さいため,大きくは影響を及ぼさないが,いずれ卸市場の拡大とともに商品開発にも影響を及ぼすであろう。この点については海外事例で後述するが,電力会社におけるマーケターは,いずれにしてもサッカーでいうところのミッド・フィルダーのような司令塔の存在になる可能性が高いのである。

3.2 自由化市場の状況

自由化市場では近年,特に大都市圏や工業地帯等の需要集積地を持つ既存電力会社から,特別高圧業務用電力を中心に需要離脱が激しさを見せている。市場規模や密度等の問題から,これまで離脱に関しては無風であった地域にも,徐々にその波は及び始めている。

大口需要家向けの営業で苦戦するのは,結局,競争の次元が価格に収斂することが多いからであり,このような他に競争の要因が少ないビジネス(B to B)市場においては非価格戦略などのアプローチもあまり有効ではないと考えられている。今後も新規参入者による新規電源の運転開始が続くことで供給能力が増加する20。よって,このような価格中心のトレンドに変化の兆しが訪れるのも容易ではない。しかしながら,これは従前に独占事業体であった者の宿命であり,自由化すれば100%のシェアが崩れるのは自然の流れであるから,このような事態にいつまでもリグレットしている場合ではない。

ビジネス市場が一般消費(B to C)市場とはあきらかな相違点21があるのは言を俟たないが,防衛戦を強いられるチャンピオンがネガティブなスパイラルに陥り,ビジネス市場における戦略的な対応が取れないまま,何年もかけて衰退の一途をたどることは他の産業においても珍しくない。よって,ビジネス市場でのアプローチにおけるネガティブな見方を転換させ,自由化市場全体で防衛マーケティング22の方向性を明確にする必要があるだろう。また,収益性の低い潜在離脱顧客の引止め,全体の売上増加やシェア確保よりも,企業収益にいかに貢献したかによりマーケターやセールスの業績評価も行なわれなければ,ネガティブ・スパイラスは回避できない。

【344頁】

3.2.1 ソリューション営業の進化

電力会社にとっては防戦一方の自由化市場ではあるが,ここでは電力会社の「ソリューション営業の進化」による自由化市場での巻き返し戦略を簡単に見ておきたい。

首都圏という大需要地を抱えている東京電力管内ではPPSによるシェアが特別高圧業務用で3割を超えている。関西,中部,九州の各電力会社のそれが2割に満たないことと比較すると,全国でも離脱率が突出して高い23。これは首都圏が電力自由化の主戦場となっていることの証である。需要集積地を持たない地方の電力会社の場合,この比率がゼロ近くになっている場合もあるが,その理由は電源確保の問題やPPSの営業活動の範囲が届かないことに原因があるといわれている。

一方で近年,離脱率の高い電力会社を中心にソリューション営業の進歩が目覚しい。特に東京電力は支店のフロント営業を本店の法人営業部に集約することで司令塔化し,東京都市サービス,東電工業,関電工,日本ファシリティ・ソリューション等のグループ各社との連係強化を図り,ソリューション営業を強化させている24。具体的には電気の供給とともにガス供給も行なう従来の単純なエネルギー供給だけでなく,エネルギー関連サービスをパッケージングし,顧客にはトータルで割安になるようなソリューションビジネスを展開している。このようなビジネスの中で「ESCOサービス」と呼ばれるビジネスは電力会社に限らず,ガス会社,設備工事施工業者,電気機器メーカー,計測制御技術会社等,さまざまな業種から参入している。内容は省エネルギーのために設備の改修を施し,省コストを保証して,そのメリットを顧客に分配するものである。また,トータルで省エネルギー,省コスト,省CO2を実現するビジネスモデルであるといえる。

茨城県つくば市にある国立環境研究所へのESCO導入事例はこの研究所の性格上,象徴的な出来事であるが,ここでも東電グループがESCO事業を受託している。同研究所ではターボ冷凍機,夜間蓄電システムの導入,空調温度の見直し等の省エネルギー及びCO2削減対策を実施するとともに,光熱水費の削減に取り組んできたが,さらなる対策として,民間の省エネルギー及びCO2削減技術,ノウハウおよび民間資金の活用によるESCO事業について検討を行ない,公募によって東電グループの同事業提案を最優秀と判断し,2005年7月から導入に踏み切っている。

成果の概要は,まず省エネルギーについては,省エネルギー率(2004年度比)が年14.2%(削減量71,000GJ/年)。次に省コストについては,光熱水費削減予定額が108,000千円/年,このうちESCOサービス料が98,800千円/年であり,光熱水費削減予定額に100,000千円/年の保証が付いていることから,同研究所の保証利益は1,200千円/年となる。最後に省CO2に【345頁】ついては,CO2削減率(2004年度比)が15.6%/年(削減量3,360t- CO2/年)となっている25。

最近では,メルシャン日光工場や日本製紙グループのクレシア開成工場のケースが注目される。いずれも2006年7月からサービスを開始しているが,これらの案件では通常の電力供給のみならず,リースにより設置された小型ボイラーへ,前者は重油をタンクローリーによる輸送で,後者は都市ガスを東京ガスの導管を使い千葉県にある東京電力富津天然ガス発電所から,それぞれ供給する。このように,電力供給,重油あるいはガス供給,設備リースを一括受注したものであるが,東京電力でも初のケースであるという26。このようなケースを見ると,従来からのエネルギー・ビジネスだけでなく,収益源を複合化させている点でも注目される。

3.2.2 競争構図についての展望

前項ではソリューション営業の進化を極めて簡単に見たが,オンサイト発電,ESCO,アグリゲーションの3分野のエネルギー・ソリューション・サービス市場の規模が2010年度には5,000億円規模に成長するとの予測もある27。これらを踏まえて今後のエネルギー業界の競争構図についての展望を2点ほど指摘したい。

いずれも近い将来の問題ではないが,このような需要集積地の電力会社のソリューション営業の真の成果については今後しばらく成り行きを見る必要があることを前提に,1つはこのような困難に直面して鍛えられている電力会社の営業部隊が強靭かつ精鋭化することである。このような一部だけの現象は「需要側の顧客構成が地域によってかなり異なることに由来しているから,どうすることもできない」といえばそれまでだが,現状で離脱率の低い電力会社ではこのような営業部隊の精鋭化は望んでも不可能という問題である。法人営業力に格差が付くことによって,次元の異なる電力会社間競争が始まるかも知れない。

もう1つは,ソリューション営業により囲い込んだ顧客でも,永久に契約関係が保証されているわけではない。顧客をどのように維持してゆくかは,むしろこれからの問題である。この点については,次に見るオール電化でも同様の問題が存在する。

3.3 オール電化戦略

規制市場を中心に「オール電化セールス」で攻勢を強める電力会社であるが,「オール電化」をめぐるさまざまな業界とアライアンスを組み,ガス会社との間で熱源需要争奪戦を繰り広げ,まさにホットイシューとなっている。都市ガスのネットワークがある都心部でもオール電化を導入したマンションが建設されており,普及範囲が拡大していることも背景にある。電力会社の営業スタイルも,従前はどちらかというとおっとりとした印象を持たれていたが,近年は家庭向市場に電化機器の新製品や新しい料金メニューを続々と投入し,競争に対して徐々に本気になりつつあることが見て取れる。

【346頁】

3.3.1 オール電化住宅の普及28

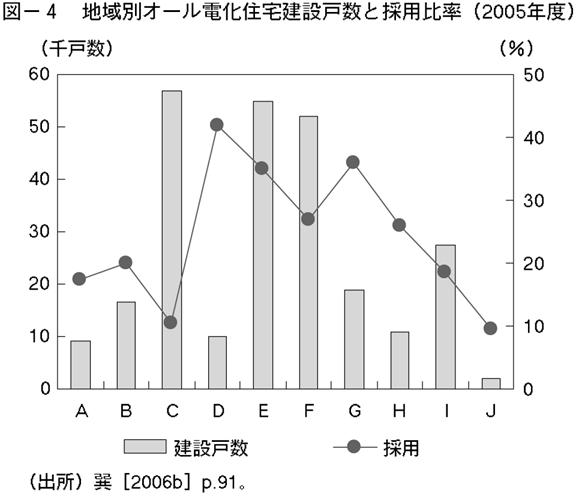

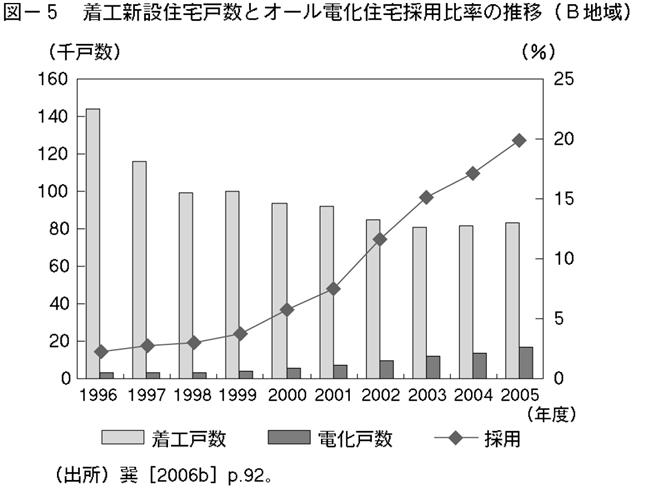

オール電化住宅は2005年度に前年度比約3割増の約25万戸が建設された。図−4は既存大手電力会社10社の各管内(地域)におけるオール電化建設戸数と採用比率である。例として,その中のB地域について,直近10年間の「着工新設住宅戸数とオール電化住宅採用率の推移」を示したものが図−5である29。B地域は全国の中でも電化住宅採用比率が特に高いわけではない。それでもここ10年間は,全体の着工新設住宅戸数が漸減し続けているにもかかわらず,電化住宅採用比率は高い伸びを見せており,電化住宅普及の余地が今後もまだまだあることを伺わせる。

一方,料金メニューであるオール電化契約件数は,2006年3月末時点で157.8万件に達し,全世帯ベースの普及率では3%を超えている。前節では自由化市場における電力会社からの需要離脱の増加について言及したが,東京電力の場合,オール電化を導入する件数の増加などで家庭用の需要が年平均5.7億kWhずつ増加するとみており,産業用などの大口需要が新規参入者に離脱して行く分(年間5.0億kWh程度)を上回る需要を見込んでいる30。

【347頁】

地方でも,都市部の集合住宅を中心にオール電化の普及が拡大しているような印象を受けるが,競争相手であるガス業界では料金の内々価格差が大きいことから31,都市部よりも周辺地域での,すなわち簡易ガスやLPガスなど割高なガス会社の供給区域での展開も今後は期待されるかもしれない。

このように普及拡大が続くオール電化住宅であるが,電力自由化により競争環境が出現したことで電力会社の営業が攻勢に転じたことがオール電化住宅普及のもっとも強力なドライビング・フォースとなっていることは間違いない。しかしながら,電力会社の「目覚めたばかりの営業部隊」が闇雲にプッシュ型マーケティングを展開したことが原因でここまでの成功を収めたのであろうか。

電力会社では,系統電力32のほうが使い方によっては安価で環境面でも優れていること,ガスのように火を使わないこと,また最近は地震などの災害時の復旧が電力については相対的に早いことなど,経済性,安全性を積極的にPRしているが,実際にオール電化という製品そのものへの顧客満足度もかなり高いことがアンケート結果でも裏付けられている33。別のアンケート結果では,「住宅建築に関して重視する項目」のなかで「アレルギー源の少ない住宅」,「寿命の長い住宅」の次に「オール電化住宅」が挙げられるなど,顧客の側に建築前から高い関心が存在していることを物語っている34。さらに別のアンケート結果によると,「オール電【348頁】化住宅」という言葉の認知度は99.3%,内容を知っている人は85.1%で,内容を知っている人のうち半数以上の52.4%がTVCFでオール電化住宅を知ったと回答している。この項目の2位がTV番組の12.6%,電力会社からのお知らせ,ハウスメーカーや工務店とする,いわゆる営業活動による認知はさらに下回ることを考えると,現時点ではTVCFによるPRが重要な訴求手段になっていることが伺える35。

このように種々のアンケート調査結果などを見ると,オール電化住宅の商品性にそもそもの競争優位性が備わっていることや,TVによるPR戦略が奏功している姿はうかがえる。しかしながら,これらの調査結果の中に電力会社のサービス対応により購買動機につながったとか,それにより顧客が満足しているといった姿はあまり明確には伝わってこない。

いずれにしても,導入前の潜在顧客からも好感度の高い電化住宅であるが,財団法人ヒートポンプ蓄熱センターが経済産業省からの交付によりエコキュート36導入補助金制度を設けている。一般家庭でも初期の導入費用が数十万円に及ぶオール電化設備であるが,このような導入インセンティブは,個人には負担の大きいイニシャルコストの軽減となり,エコキュート普及には非常に有効であると考えられる37。

経済的メリットの観点からは,従来から新築住宅購入や電化改築時の資金ニーズに対して,オール電化住宅ローンや電化リフォームローンといった金利優遇措置のあるローン商品が多くの金融機関から提供されている。またオール電化住宅では火災保険料を割り引く保険会社もあり,これらはすべて電化住宅導入へのインセンティブとして作用していると考えられよう。さらに最近では,電化設備に対するリース商品なども登場しており,ファイナンス手段にもバリエーションが増えてきている38。

この他では,2005年10月から東京都がマンションの環境性能表示を義務化したが,オール電化マンションなどの省エネ住宅はこの点でも優位性があり,環境意識の高まりといった社会的なトレンドにも合致しているといえる39。

このような外的要因において,オール電化普及に対するフォローの風が吹いていることも,電化住宅普及に大きなプラスとなっていると考えられる。

【349頁】

3.3.2 オール電化マーケティング

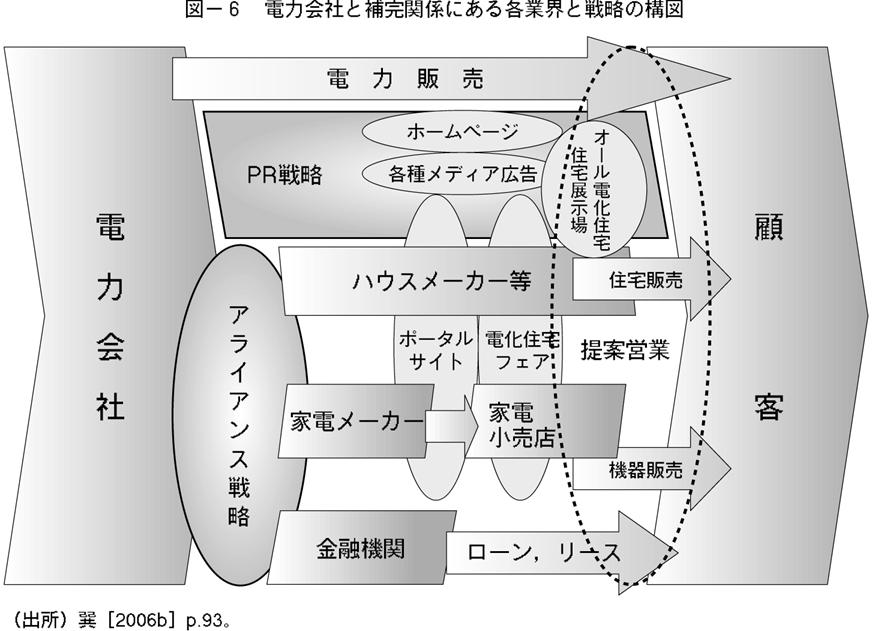

図−6は電力会社が「オール電化マーケティング」を推進していく上で,チャネルである各業界とどのようなアライアンスを構築しているのかをイメージした図である。

電力会社にとって,オール電化マーケティング推進のインセンティブは,これまで見たとおり自由化により新規参入者に奪われた大口需要家への販売を,家庭用需要において他のエネルギー需要から奪い返すことであるが,オール電化導入後において安定的かつ継続的な電力販売先確保が最終目標となる。よって,オール電化販売自体に電力会社が直接的に関与しているわけではない。

このような状況において,戦略的には顧客への「全般的なPR」と,具体的な営業における「各業界とのアライアンス」という二面作戦を遂行している。

PR戦略としては,従来から主として電力会社本体が各メディアを通してさまざまなPR活動を行っている。この中で,オール電化住宅の認知が圧倒的にTVCFによるものであるとのアンケート結果を踏まえると,TVCFによる広告活動は現時点で大きな成功を収めていると考えられる。たとえば,東京電力では女優の鈴木京香を起用したシリーズ物のTVCFでは個性的な子供とのやり取りを通じてIHクッキングヒーターやエコキュートなどによる新しい電化ライフを可視化し,この本来地味な電力業界で優れたコンセプト・イノベーションを提示した40。またこのTVCFはCM総合研究所による2004年度CM好感度ランキングの躍進企業部門で第1位【350頁】を獲得している41。

この例を筆頭に電力会社のTVCFは近年,非常に洗練されてきている。他にはたとえば,鈴木杏樹を起用した東北電力のTVCFシリーズにおいては「キイテミテ」をキーワードに,オール電化購入検討顧客に対して,既存ユーザー顧客宅を訪問する等によりオール電化の効用を確認するよう呼びかける,バイラル・マーケティングの派生形といっても良いような新たなスタイルのTVCFが流された。

このように,近年,電力会社のTVCFは洗練化されているが,マーケティングの観点からはTVCFのみのPR効果に頼る体制は今後に不安を残す可能性もある42。他の環境や原子力広報,さらにはCSRとも噛み合った,統合的なPR戦略が今後は必要となるのではなかろうか。

一方でアライアンス戦略については,オール電化住宅販売や電化リフォーム,あるいは単体の電化機器販売において,対象商品の販売主体の営業活動が前提となることから,ハウスメーカーや電気機器小売店などと電力会社がアライアンスを組むことが一般的である。このアライアンス戦略においては,従来は電力会社がどちらかといえばバックアップに回っているという印象を拭えなかったが,近年はより攻勢に転じている43。

つまり,電力会社がハウスメーカー,建築事務所,工務店等を囲い込み,住宅展示場でのオール電化住宅や各種スポットでの電化機器に関するプロモーションへの支援活動を行う,あるいはインターネット上で電化住宅に関するポータルサイトを構築し,そのなかでこれらのアライアンス先にコンテンツ供給を行わせるなど,実にさまざまな戦略上の取り組みが行われているのである44。

このような状況の中で,地域の住宅販売会社ではオール電化を前面に出すことで変革を遂げたケースも出てきている。これらは,電力会社の信用力をバックに営業を進めいているようであるが45,無理なセールスによる被害報告の報道もあり46,電力会社としてもこのような相互依存型の複雑なアライアンスについては47,パートナーの的確な管理が必要となろう48。

【351頁】アライアンスをより戦略的な視点から検討することは,自由化が進むにつれて不可欠なものとなろう。基本的なアライアンス管理の問題は当然としても,収益性からもシビアな側面を追求して行かざるを得ないと思われる。もっともその前にアライアンスが有効に活用できているかは,電力会社のマーケティングのターゲットがどこにあるかによって異なり,それは各電力会社の戦略に依存する問題である。

たとえば,戸谷[2006]は金融機関と住宅販売会社間の住宅ローンに関するアライアンスにおいて,金融機関が住宅販売会社というパートナーの下請けとなり,さらには住宅販売会社自体が金融機関の競争業者と化している問題を指摘している49。金融機関を電力会社に置き換えればわかりやすい話ではあるが,全面自由化に移行した際にはおそらく金融機関のアライアンス上の失敗例は有力な参考事例となろう。

金融機関と電力会社間の関係はどうか。従来から電力会社は管内の金融機関をあまねく平等に扱う風潮があり,ホームページ内でも提携ローンの紹介は一覧表示状態にある。また,電力会社のほうでもローンの取次等を行うような営業活動は現時点で行っておらず,住宅販売会社等からの二次的取次を金融機関が受けているだけである。この点では,現状,これら住宅販売会社等の中間業者としての補完プレーヤーがイニシアチブを握っているようにも見え,上述の懸念も現実のものになる可能性が高い。

しかしこうした単なる取次的提携の流れにも異変の兆しはある。関西電力のキャッシュマネジメント子会社で貸金業登録しているクリアパスとみずほ銀行が,ローンの共同債権者となって個別にアライアンスを組むというケースが出てきている50。この場合でも,現時点でクリアパスからの個別の案件取次は行っていないようだが,HP上では特定のアライアンスを謳っている。さらにみずほ銀行で住宅ローン(はぴeホームローン)を借り入れた場合,他金融機関から振込手数料なしで返済金を振り込めるサービスも提供している。送金手数料等の無料化は,一部の金融機関では大口優良顧客向けに従前から行われており,これ自体に目新しさはないが,ローンのような一般向商品でこのようなサービスを提供することにより,オール電化住宅ローンの需要を集中させることは可能である。今後,この類の特定のアライアンスが他でも形成される可能性は否定できないだろう。

いずれにしても,電力会社はマーケティング戦略の比重をどこに置くかによって,これらのアライアンスについても戦略的な対応が必要となる。今後さらに自由化による競争が激化すると,自社にとっての有効な補完機能を果たしてくれないアライアンスのパートナーを電力会社がいつまでも平等に取り扱う必要はなくなるだろう。

(以下,次号)

【352頁】

【参考文献】

Christensen, C. M., S. Cook, and T. Hall [2005], “Marketing Malpractice: The Cause and the Cure,” Harvard Business

Review, December 2005, pp.74-83.(「セグメンテーションという悪癖 『ジョブ』に焦点を当てたブランド構築が必要」,『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』2006年6月号。)

Davis, S. M. and M. Dunn [2002], Bulding the Brand-Driven Business, John Wiley & Sons.(電通ブランド・クリエーション・センター訳[2004],『ブランド価値を高める コンタクトポイント戦略』,ダイヤモンド社。)

Ettenberg, E. [2002], The Next Economy, McGraw-Hill.(村田昭治監訳,杉原泰明訳[2002],『ネクストエコノミー 市場も企業も経験したことのない新たな顧客主義マーケティングが始まる』,東急エージェンシー出版部。)

Hamel, G., and Y. L. Doz [1998], Alliance Advantage: The Art of Creating Value through Partnering,

Harvard Business School Press.(志太勤一,柳孝一監訳,和田正春訳[2001],『競争優位のアライアンス戦略 スピードと価値創造のパートナーシップ』,ダイヤモンド社。)

Jaffe, J. [2005], Life

After the 30-Second Spot: Energize Your Brand with a Bold Mix of Alternatives

to Traditional Advertising, John Wiley & Sons.(織田浩一監修,西脇千鶴子,水野さより訳[2006],『テレビCM崩壊 マス広告の終焉と動き始めたマーケティング2.0』,翔泳社。)

Kotler, P., D. C. Jain, and

Kotler, P., and K. L. Keller [2006], Marketing Management, 12th Edition, Pearson International

Edition, Pearson Prentice Hall.

Kotler, P., N. Rackham, and

Levitt, T. [1983], “After the

Sales is Over,” Harvard Business Review,

September-October 1983, pp.87-93.(「売り手に欠かせぬ買い手との関係強化」,『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』1994年6-7月号。)

Nordhielm, C. L. [2005], Marketing Management: Big Picture Second Edition, John Wiley &

Sons.(飯田崇志,鈴木ヨシモト直美,曽根崇,入戸野匡彦,瓶子昌泰共訳[2006],『マーケティング ビッグ・ピクチャー』,ファーストプレス。)

Packard, V. [1960], The Waste Makers, Pocket Books.(南博,石川弘義訳[1967],『消費を作り出す人々』,ダイヤモンド社。)

Roberts, J. H. [2005], “Defensive

Marketing: How a Strong Incumbent Can Protect its Position,” Harvard Business

Review, November 2005, pp.150-157.(「市場防衛のマーケティング」,『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』2006年8月号。)

Schultz, D. E., S. I. Tannenbaum, and R. F. Lauterborn

[1993], Integrated Marketing

Communications: Putting It Together & Making It Work, McGraw-Hill.(有賀勝訳[1994],『広告革命 米国に吹き荒れるIMC旋風 統合型マーケティングコミュニケーションの理論』,電通。)

Schultz, D., and H. Schultz [2004], IMC: The Next Generation: Five Steps for

Delivering Value and Measuring Financial Returns, McGraw-Hill.(博報堂タッチポイント・プロジェクト訳[2005],【353頁】『ドン・シュルツの統合マーケティング 顧客への投資を企業価値の創造につなげる』,ダイヤモンド社。)

Swan, J. E., and L. J. Combs [1976], “Product Performance and Consumer Satisfaction: A New

Concept,” Journal of Marketing, 40-2, pp.25-33.

青木幸弘[2006],「ブランド価値のデザイン」,『マーケティングジャーナル』25-4,pp.17-25。

石倉洋子[1993],「『組織のコアスキル』:マーケティング戦略実践のキーレバー」,『マーケティングジャーナル』12-3,pp.26-38。

井出秀樹編[2005],『規制と競争のネットワーク産業』,勁草書房。

加藤憲一郎[2005],『環境に優しいオール電化住宅 これからの住生活を占う最新トレンド』,ダイヤモンド社。

公正取引委員会[2006],『電力市場における競争状況と今後の課題について』,公正取引委員会事務総局経済取引局。

嶋口充輝[1994],『顧客満足型マーケティングの構図』,有斐閣。

総務省郵政研究所[2002],『公益事業のブランド戦略に関する調査報告研究所』,総務省。

巽直樹[2006a],「電力会社の持続的競争優位についての一考察」,『公益事業研究』57-4,pp.1-12。

巽直樹[2006b],「オール電化住宅の普及 電力会社のアライアンス戦略の視点から」,『金融ジャーナル』2006年8月号,pp.91-94。

田原祐子[2006],『オール電化は魔法の杖 正攻法提案型セールス』,社団法人日本電気協会新聞部。

戸谷圭子[2006],『リテール金融マーケティング 顧客を知って儲かる仕組みを作る』,東洋経済新報社。