�y337�Łz

������Ƃɂ����郏�[�N�E���C�t�E�o�����X��

�e��@�@��

�P�@�͂��߂�

�{�_���́C������Ƃɂ�����WLB�iWork Life Balance�j�{��ɂ��ĕ��͂���BWLB�͑��Ƃł͉\�ł����Ă��C������Ƃł͓���Ƃ�����B���̎��Ԃ��m�肽���BWLB�́uwin-win�v���|�C���g�ł���̂ŁC�����̊��p�����킹�čl�@���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�䂦�ɒj���ϓ��Ƃ��킹�Ę_����B

������Ƃ�WLB�Ɋւ����s�����Ƃ��ẮC�������H��c���l�����ψ���i2007�j�Ȃǂ�����B�܂�������Ƃ�ΏۂƂ��Ă��Ȃ����C�j���̋ϓ���WLB�i���m�ɂ́C�t�@�~���[�E�t�����h���[�{��j�Ƃ̊W���݂����̂ɁC�e��i2006a�j�C�e��i2007b�j�C�e��i2008a�j�C�e��i2008b�j������B

�e��i2006a�j�ł́C�j�b�Z�C��b��������2005�N�ɍs���������ɂ��f�[�^�i�j�b�Z�C�E�f�[�^�j��p���āC4�ی����͂ɂ��i�}�P�j�C�ϓ��ƃt�@�~���[�E�t�����h���[�iFamily-friendly�ȉ��C�t�@�~�t���Ɨ��j�̓x����������Ƃ͈�l������o�험�v���傫�����Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�e��i2007b�j�C�e��i2008a�j�ŗp����2006�N�ɍs��ꂽ�J������E�J�����C�@�\�iJILPT�j�����́C�j�b�Z�C�E�f�[�^���T���v�����ő傫������C�Ȃ����Ǘ��E�C��ʎЈ��Ƃ��ꂼ���Ɖ��}�b�`���O�ł���悤�ɂȂ��Ă���B����JILPT�ɂ��u�d���Ɖƒ�̗����x���ɂ�����钲���v�́C�Ǝ�E�K�͕ʂɑw������ג��o������ƒ����i�S���̏]�ƈ���300�l���y338�Łz��̊��6000�Ёj�ƊǗ��E��������я]�ƈ���������Ȃ�B��ƒ����̗L��������́C863�Ёi�L��������C14.3���j�ł���B

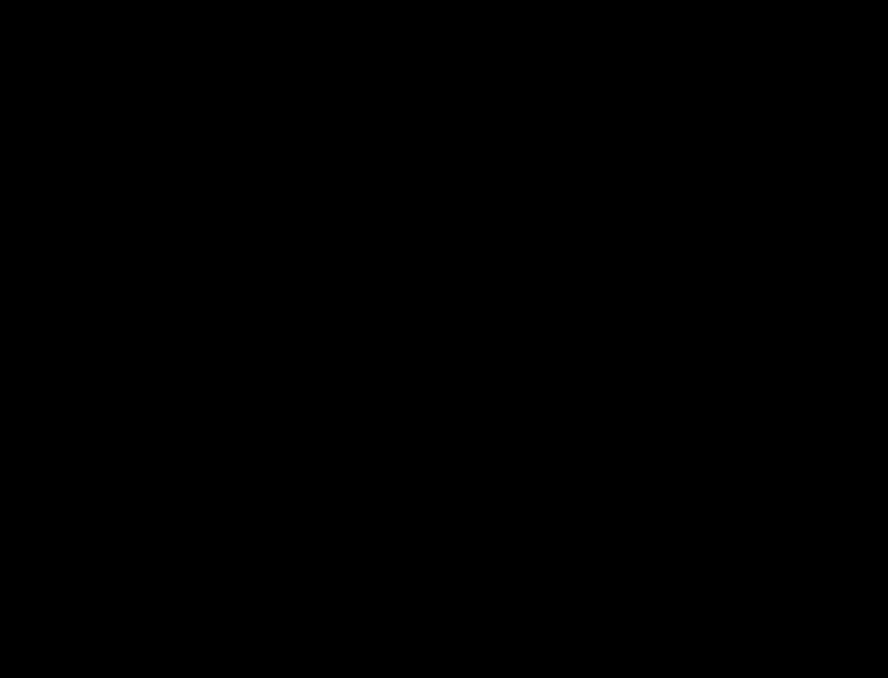

��ƒ�������C�\�P�̉��L���ڂ�p���āC�ϓ��ƃt�@�~�t���̓x�����̎w�W���쐬�����B

�e��i2007b�j�ɂ����āC�}�P�̂悤�ɁC���ꂼ��̍��Ⴉ�畽�ς�X���CY���Ƃ���4�̏ی����쐬�����B���ی��̋ϓ����t�@�~�t����������Ƃ��u�{�i���p�v��ƁC���ی��̋ϓ��͒Ⴂ���t�@�~�t����������Ƃ��u�t�@�~�t����s�v��ƁC��l�ی��̋ϓ��͍������t�@�~�t�����Ⴂ��Ƃ��u�ϓ���s�v��ƁC�ϓ����t�@�~�t�����Ⴂ��Ƃ��u�j���D��v��ƂƁC�ĂB���ꂼ��̏ی��̊�Ƃ̓������݂āC�ǂ̏ی����C��ƃp�t�H�[�}���X�ւ̌��ʂ�WLB�{��̌��ʂ��傫�������݂��B

�����p�t�H�[�}���X�Ȃǂւ̌��ʂ��݂�ƁC�قƂ�ǂ̍��ڂɂ����āu�{�i���p�v��Ƃ̃p�t�H�[�}���X���ǂ��B��A���͂̌��ʂ��݂Ă��C�W���͂قƂ�ǐ��ł���C�ϓ��C�t�@�~�t�����[�����ăp�t�H�[�}���X�ւ̌��ʂ����Ȃ��Ƃ����ł���Ƃ͍l�����Ȃ��B

���̂悤��300�l�ȏ��ƂŁu�E�B��-�E�B���v�͎����ꂽ���C������Ƃɂ�������m�肽���B

�Q�@���f�[�^�ɂ��ϓ��x�C�t�@�~�t���x�̍쐬�Ɗ�ƃp�t�H�[�}���X

�{�_���ŗp����f�[�^�́C�M�҂������o�[�̈�l�ł���u�玙�x���Ɗ�ƌo�c�Ɋւ��錤����v�i��\����͓��u�Б�w�����j�ɂ���Ƃւ̃A���P�[�g�����i�u�玙�x���Ɗ�ƌo�c�ɂ�����钲���v�j�ł���B2007�N9���ɑ�㏤�H��c��������Ƃ̂����C�Ј���30-100�l�������3089�Ђ��烉���_���ɒ��o����1313�ЂƎЈ���100-1000�l������Ƃ��ׂĂ�2187�ЁC���v3500�Ђɔz�z�����B428��Ƃ̗L���������i�����12.2���j�B�]�ƈ����̂킩��379�Ђ̂����C������Ƃł���300�l�ȉ��̊�Ƃ�338�Ђ͑ΏۂƂ���B

JILPT�f�[�^�̕��͂ɂȂ���āC�ϓ��ƃt�@�~�t���̓x�������쐬�����B�ڍׂ͕t�^�ɂ���BJILPT�����Ƌ��ʂ̐ݖ�Ƃ����łȂ����̂����邪�C���ʂ̂��̂�ގ��̂��̂́CJILPT�����y339�Łz�ɂ��w�W�i�e��2007b�j�Ƃł��邾�������_�����������B�\�P�̂����i�E�j�C�i�G�j�C�i�I�j�C�i�R�j�̐ݖ₪�Ȃ��B�i�T�j�̂Ȃ��̈�x���x�̓��e���Ȃ��C�i�A�j�Ɓi�P�j�̍��ڐ���ݖ₪�����قȂ�B

�Ȃ��t�^�ɂ���悤�ɋϓ��ƃt�@�~�t���́C���ꂼ��̐��x�i��g�j�Ǝ��Ԃ̓_���z�����C�ϓ��w�W�ƃt�@�~�t���w�W�œ����ɂȂ��Ă��Ȃ����C�����JILPT�f�[�^�ōs�����ʎw�W�̓_���Ɠ����ɂ������߂ł���B�S�̂ւ̉e���͂قƂ�ǂȂ����̂Ǝv����B

���f�[�^�̋ϓ��x�C�t�@�~�t���x�̒��ʒl�ŕ�����4�̏ی����쐬�����B���ꂼ��̏ی��̊�Ƃ̓������݂āC�ǂ̏ی����p�t�H�[�}���X�ւ̌��ʂ�WLB�ւ̌��ʂ��傫�������݂�B

2-1�@�ϓ��x�C�t�@�~�t���x�̊T�v

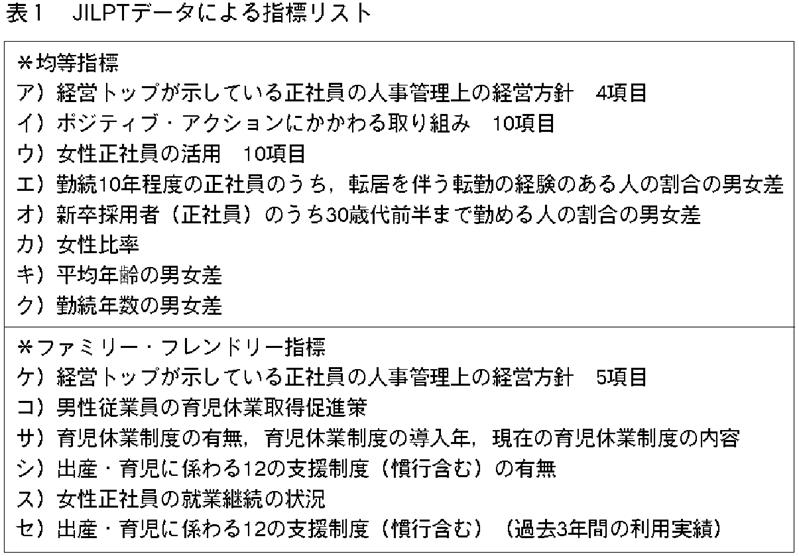

�t�^�ɂ���悤�ɁC�ϓ��x��70�_���_�C�t�@�~�t���x��75�_���_�ō쐬�������C���ʂ́C�ϓ��x������43.1�C�ŏ�3�C�ő�68�C�t�@�~�t���x������22.1�C�ŏ�1�C�ő�59�ł������BJILPT�f�[�^�ɂ��w�W�ł́C�ϓ��x��105�_���_�C�t�@�~�t���x��89�_���_�ŁC�ϓ��x�̕��ς�70.6�C�t�@�~�t���x������41.6�ł������B����Ɣ�ׂ�ƁC�쐬���ڂ��قȂ�Ƃ�������邪�C���f�[�^�̒�����Ƃł́C�ϓ��͂���قǂł͂Ȃ����C�Ƃ��Ƀt�@�~�t���x���S�̂Ƃ��ĒႢ���Ƃ��킩��B

���x�E��g�Ǝ��ԕʂɂ݂�ƁC�܂����x�E��g�ł́C�ϓ��x���i55�_���_�j����35.0�C�ŏ�0�C�ő�55�C�t�@�~�t���x���i44�_���_�j����17.9�C�ŏ�0�C�ő�38�ł���B���Ԃł́C�ϓ��x���i15�_���_�j����8.1�C�ŏ�3�C�ő�15�C�t�@�~�t���x���i31�_���_�j ����4.2�C�ŏ�0�C�ő�23�ł���B����炩��C���ԂƂ��ăt�@�~�t���ɂȂ��Ă��Ȃ�������Ƃ��������Ƃ��킩��B

2-1-1�@�K�͕�

�\�Q�ɂ��K�͕ʂɂ݂���i���P�j�C�܂��ϓ��x�́C30�l������Ƃ������Ƃ��Ⴂ���C30�l�ȏ�ł́C�傫�ȍ��͂Ȃ��B�����Ƃ������̂�100-300�l�K�͊�ƂŁC301�l�ȏ��Ƃ��������B����ɑ��āC�t�@�~�t���x�ɂ��ẮC�K�͂��傫���Ȃ�ƍ����Ȃ錋�ʂƂȂ����B���f�[�^�ŋK�͕ʂɕϓ��W�����݂�ƁC�t�@�~�t���x�͋K�͂��������Ȃ�ɂ�đ傫���Ȃ�B�܂�C���K�͊�Ƃ͋ϓ��C�t�@�~�t���x�̕��ς͒Ⴂ���C���ׂĂ̊�Ƃ��i��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��C���ɒx�ꂽ��ƂƔ��ɐi��Ƃ̑o�������݂���B

�y340�Łz

��ʓI�ɂ͋K�͂��傫���Ȃ�ƃt�@�~�t�����x�����₷���B���Ə����ۈ珊�̐ݒu�E�^�c�Ȃǁu�K�͂̌o�ρv���͂��炭����ł���B�����ŏ����ł��������邽�߂ɁC�t�@�~�t���̎��ԓx�������݂�ƁC30�l�����̊�Ƃ������Ƃ��Ⴂ�킯�ł͂Ȃ��B����3.71��30〜49�l��Ƃ�3.07��荂���B�������S�̂Ƃ��Ă͋K�͂��������قǃt�@�~�t�����ԓx���Ⴂ�B�������C�����ł��o���c�L��\���ϓ��W�����݂�ƋK�͂̏�������ƂقǑ傫���C����Ƃ͑��l�ł��邱�Ƃ��킩��B

2-1-2�@�Ǝ��

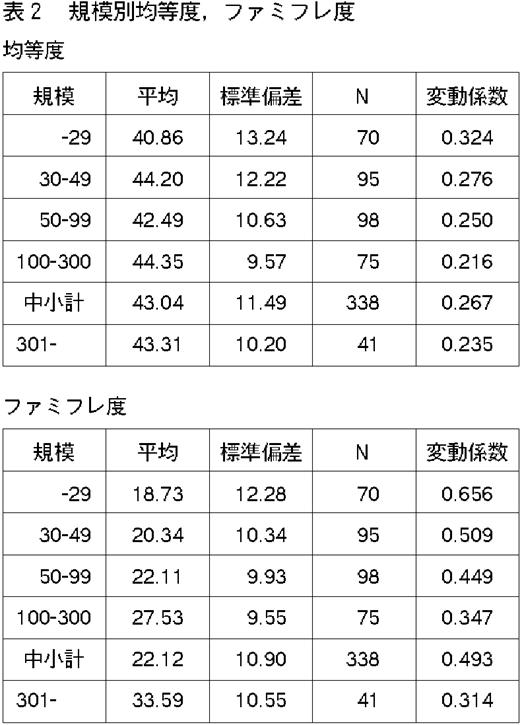

�\3�ŋƎ�ʂɂ݂�ƁC�ϓ��x�ɂ��ẮC�����ƁC���H�X��47.3�_�Ƃ����Ƃ������C�T�[�r�X�Ƃ�����ɂ��B�����Ƃ��Ⴂ�̂́C�^�A�E�ʐM�ƂŁC���ƁC�����Ƃ��Ⴂ�B�t�@�~�t���x�ɂ��ẮC�����ł������ƁC���H�X��26.3�_�Ƃ����Ƃ������C���Ƃ�����ɂ��ō����B�t�@�~�t���x�̂����Ƃ��Ⴂ�̂́C�ϓ��x�Ɠ������^�A�E�ʐM�Ƃł���B���̒����ő��ΓI�ɃT���v�����̑��������Ƃ́C�ϓ��x���t�@�~�t���x�����ςȂ݂ł���B

�y341�Łz

�ϓ��W���Ńo���c�L���݂�ƁC�^�A�E�ʐM�Ƃ��ϓ��C�t�@�~�t���Ƃ��傫���B���̉^�A�ƂƒʐM�Ƃł́C�������p���傫���قȂ邱�Ƃ��m���Ă���B�\3�͋Ǝ핪�ނ��T���v�����ɂ��킹������̌��ʂ������Ă��邪�C�T���v�����͏��Ȃ��Ȃ��Ă�����Ȃ��`�̎Y�Ƒ啪�ޕʂɂ��݂��B

�����ł͏����Ƃ����H�X�i3�Ёj���ϓ��x���t�@�~�t���x�����Ȃ荂���i������ 45.6,25.7�G���H�X 52.3,30.3�j�B�܂��ʐM�Ɓi2�Ёj�́C�ϓ��x�͕��ςȂ݂ʼn^�A�Ƃ�荂�����t�@�~�t���x�͒Ⴂ�B

2-1-3�@JILPT�����Ƃ̔�r

JILPT�����Ɣ�r���邱�Ƃɂ��C301�l�ȏ�̑��Ƃ̌��ʂƁC���f�[�^��300�l�ȉ��̒�����Ƃ��r�������B�T���v���̑Ώۂ⒊�o���@���قȂ邵�C�ϓ��w�W��t�@�~�t���w�W�����S�ɂ͓����łȂ��̂ŁC�����܂ł��������ςȔ�r�ŎQ�l���x�̂��̂ł���B�������C���݂̂Ƃ���C���ƁC������Ɨ������݂�f�[�^���Ȃ��̂ŁC��r�͈Ӗ������낤�B���̍������łȂ��C���̘_���̈ȉ��ł����Ȃ���r���C�����܂Œ�����Ƃ̓������G�c�ɂ݂邽�߂̂��̂ł���B

JILPT�f�[�^�ł́C���Ƃ��ϓ����t�@�~�t�����Ⴉ�������C���f�[�^�ł́C���Ƃ́C�ϓ��x�͒Ⴂ���t�@�~�t���������Y�ƂƂȂ����B��������ʓI�Ȓ�����Ƃ̌��ʂł���ƒf���y342�Łz����ɂ͐T�d�łȂ���Ȃ�Ȃ��B

JILPT�f�[�^�ł��^�A�E�ʐM�Ƃ��ϓ��x���t�@�~�t���x���Ⴉ�������C�^�A�ƂƒʐM�Ƃɕ�����Ɨl�����قȂ�B�^�A�Ƃ͋ϓ����t�@�~�t�����ł��Ⴂ�Ǝ킾���C�ʐM�Ɓi6�Ёj�́C�ϓ������ς�荂���C�t�@�~�t���x����ʂɑ�����B���f�[�^�i������Ɓj�ł͒ʐM�Ƃ̃t�@�~�t���x���Ⴉ�������C�������قȂ�B�����Ƃ��قȂ�͈̂��H�X�ł���BJILPT�f�[�^�ł�3�ЂƂ������T���v�����ł��邪�C�ϓ��x���t�@�~�t���x�����ς�傫�������B���f�[�^�i������Ɓj�ł͋ϓ��x���t�@�~�t���x�������B�T���v���������Ȃ����߁i�Ƃ��Ɂj���H�X�̂Ȃ��̑��Ƃƒ�����Ƃ̍��Ƃ������Ƃɂ͐T�d�łȂ���Ȃ�Ȃ����C�����ӂ������ʂł���B

2-2�@4�ی��̍쐬

4�̏ی��́C300�l�ȉ��̊�Ƃɂ�����ϓ��x�C�t�@�~�t���x���ꂼ��̒��ʒl�i�ϓ��x43�_�C�t�@�~�t���x22�_�j�ŕ����č쐬�����B

�ی��ʂɋϓ��x�C�t�@�~�t���x���݂�ƁC�u�{�i���p��Ɓv�͋ϓ��x�Łu�ϓ���s��Ɓv��荂���C�t�@�~�t���x�ł��u�t�@�~�t����s��Ɓv����⍂���B�����������T���v���ł���B

����4�̏ی��ɂ���K�́C�Ǝ�̕��z���݂悤�i�t�\1�j�B�e�ی��̕��Ϗ]�ƈ������݂�Ɓu�t�@�~�t����s��Ɓv��101�l�Ƃ����Ƃ������C�u�j���D��^��Ɓv�i55�l�j�������Ƃ����Ȃ��B�u�{�i���p��Ɓv�͕���90�l�Ƃ��K�͂̑傫����Ƃ������B��������K�͂�����t�@�~�t�����i��ł���킯�ł͂Ȃ��B�t�@�~�t���x�����ψȏ�̊�Ƃ̂Ȃ��ɁC50�l�����̊�Ƃ�3-4�����݂���B

�Ǝ�ʂɂ݂�Ɓi�t�\2�j�C�u�{�i���p��Ɓv�����ΓI�ɑ����̂́C�����ƁE���H�X�C�T�[�r�X�ƁC�u�t�@�~�t����s��Ɓv�ɑ����̂́C���ƁC�����ƁC�u�ϓ���s��Ɓv�ɑ����͉̂����ƁC�����āu�j���D���Ɓv�������͉̂^�A�ʐM�Ɓi�����ƁE���Ɓj�ł���B

�J���g���̂����Ƃ́u�t�@�~�t����s��Ɓv�ɑ����i26.3���j�B���������g�������̂����Ƃ��u�t�@�~�t����s��Ɓv�ɑ����i�t�\3�j�B

�����āu�t�@�~�t����s��Ɓv�ɐ����Ƃ������C�]�ƈ��K�͂����ΓI�ɑ傫���B���̌��ʂ�JILPT�f�[�^�Ɠ��������C���ƂɁu�t�@�~�t����s��Ɓv���������Ƃ͓����I�Ȍ��ʂł���B

��̓I�ȕ��͂ɓ���O�ɁC������s���v��̍���Əی��Ƃ̊W���݂悤�B2003 �N7���Ɍ��z���ꂽ������琬�x�������i�@�́C301�l�ȏ�̘J���҂��펞�ٗp���鎖�Ǝ�ɑ��āC�d���Ǝq��Ă̗����̂��߂́u������琬�x����v�荞�s���v������肵�C2005�N4��1���ȍ~���₩�ɁC�s���v������肵���|��s���{���J���ǂ֒�o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƒ�߂Ă���B������300�l�ȉ��̊�Ƃɂ��Ă͓w�͋`���ł���B���ꂼ��̏ی��̒�����Ƃ��ǂ̂��炢�s���v������肵�Ă���ł��낤���B

���f�[�^�̒�����Ƃ̂���6.8���̊�Ƃ����肵�Ă��邪�C�u�{�i���p��Ɓv��14.3���ƒf�R�����i�t�\4�j�B�u�t�@�~�t����s��Ɓv��10.2���ł���B�u�j���D���Ɓv��0.9���i1�Ёj�ɂ����Ȃ��B�t�@�~�t�������łȂ��ϓ����[������ƍs���v����쐬����\���������B�s���v������肵����Ƃ̋ϓ��x�C�t�@�~�t���x�̕��ς́C49.0�_�C30.6�_�ŁC���肵�Ă��Ȃ���Ƃ�42.6�_�C21.5�_��傫������B�Ƃ��Ɂu�{�i���p��Ɓv�̍����Ƃ́C54.5�_�C34.4�_�ł���B

2-3�@��ƋƐтւ̌���

���̍��ł́C��ƃp�t�H�[�}���X�Ƃ̊W�ƋƐь���̋�̓I�Ȍ��ʂɂ��āC4�̏ی��y343�Łz���Ƃɂ݂�B

2-3-1�@�����p�t�H�[�}���X�Ƃ̊W

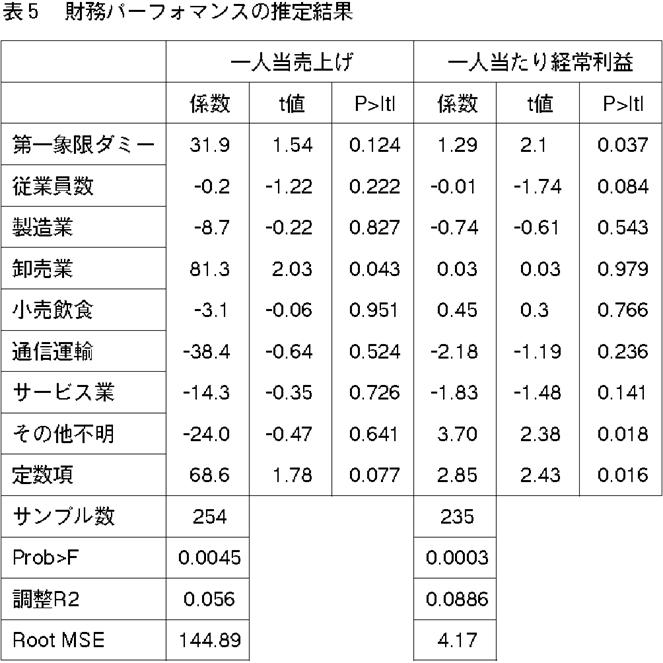

�����ϐ��ł��锄�㍂��o�험�v�ɂ��Ẳ�Ɛ��͏��Ȃ��Ȃ�C���㍂�ɂ��Ă�257�ЁC�o�험�v�ɂ��Ă�238�Ђł���B���̂Ȃ��ň�l�����蔄�グ�C��l������o�험�v�ɂ��āC���O��đ傫����Ƃ�����C���ϒl�������グ�Ă��܂��B�����ŁC���ꂼ��̏��2�ЁC�v3�Ёi1�Џd���j�������C���㍂�ɂ��Ă�254�ЁC�o�험�v�ɂ��Ă�235�Ђ͑ΏۂƂ���B����́C���̍������ŁC�ق��̍���338�Ђ��邢��335�Ђ̕��͂ƂȂ�B

�\4�Ō��ʂ��݂�ƁC��l�����蔄�グ�C��l������o�험�v�̑o���Ƃ��C�ϓ����t�@�~�t���������u�{�i���p��Ɓv�������Ƃ������Ȃ����B����͐�s�����Ɠ����Ō��ʂł���B�Ƃ��낪�C���ʂɂ����̂��o���Ƃ��u�j���D���Ɓv�ł���B��l�����蔄�グ�Ȃǂ́C�u�{�i���p��Ɓv�ƕς��Ȃ��B�܂��u�ϓ���s��Ɓv���C�ǂ�������Ȃ�Ⴂ���Ƃ������ł���B�����̌��ʂ́C300�l�ȏ��Ƃ�Ώۂɂ�����s�����̌��ʂƈقȂ�B

�u�{�i���p��Ɓv�����̏ی��̊�Ƃ�荂�����ǂ���t����������Ȃ��ƁC��l�����蔄�グ�͗L�ӂłȂ����C��l������o�험�v�͗L�ӂł���i10�������L�Ӂj�B

�ϓ��x�C�t�@�~�t���x�������p�t�H�[�}���X�ɉe�����邩�ۂ���OLS�i�ŏ����@�j�Ő��肷��B�K�͂ƋƎ�ŃR���g���[�������B���ʂ́C��l���蔄��ɂ̓t�@�~�t���x�C�ϓ��x�̂ǂ�����e�����Ȃ����C��l����o�험�v�ɂ̓t�@�~�t���x�����ŗL�ӂɂ������i5�������j�B�t�@�~�t���x��1�_�オ��ƁC��l����o�험�v��6���オ��B

���ی��́u�{�i���p��Ɓv�������̂́C�K�͂�Ǝ킪�e�����Ă��邩������Ȃ��B�Ǝ�̐�����C���グ�◘�v�����ς�荂�����Ƃ����낤�i��l������ł����Ă��j�B�K�͂ɂ��Ă��������Ƃ�������B�����ŋK�͂ƋƎ�ŃR���g���[�����C�����p�t�H�[�}�X�������ϐ��ɁC�����ϐ��Ƃ��đ��ی��_�~�[�̌��ʂ�OLS�Ő��肵���B�L�q���v�ʂ͕t�\5�ɂ���B

�y344�Łz�ϓ��E�t�@�~�t���̌��ʂ��݂�Ƃ��ɁC���ی��́u�{�i���p��Ɓv���v���X�̌��ʂ������ǂ�����2�̂����ł݂��B�ЂƂ́C���ی��_�~�[����������āC���̌W�����L�ӂł��邩�ǂ������݂�q1�r�B�ق��̏ی��ɂ����Ƃɂ���ׂėL�ӂȌ��ʂ������Ă��邩�ǂ������݂���̂ł���B������́C�ϓ��ƃt�@�~�t���̑����p�̌��ʂ����邩�ǂ������݂���̂ł���q2�r�B

�p�t�H�[�}���X��a + b(Q1+Q2) + c(Q1+Q4) + dQ1 +�i�K�́E�Ǝ�j

�@�@�@Q1�F���ی��_�~�[�CQ2�F���ی��_�~�[�CQ4�F��l�ی��_�~�[

��̐��莮�ɂ�����W��d���C�ϓ��ƃt�@�~�t���̑����p�̌��ʂɂȂ�B

���茋�ʂ��C�܂��q1�r�ɂ��ĕ\5�ł݂�ƁC��l�����蔄�グ�ɂ́C���ی��_�~�[�͂킸���ɂ����Ȃ��ip>|t|=0.124�j�B�������C��l����o�험�v�ɑ��Ă͗L�ӂɐ��ł���i5�������j�B���̂ق��̏ی��̊�Ƃ����C129�������B�Ƃ��낪�q2�r�ɂ��Ă̌��ʂ�t�\6�ł݂�ƁC��l�����蔄�グ�́C���ی��_�~�[�̑�����ʂ́C���ŗL�ӂł���i5�������j�B����C��l����o�험�v�ɑ��Ă͋t�ɗL�ӂłȂ��Ȃ��i���Q�j�B

�y345�Łz

2-3-2�@���̑��̃p�t�H�[�}���X�w�W�Ƃ̊W

�q�σf�[�^�ł�������f�[�^�ȊO��3�̎�σf�[�^�̃p�t�H�[�}���X�Ƃ̊W���݂�B335�Ёi�������338�Ђ����L3�Ђ������j�ɂ��Ă̕��͂������Ȃ��B

���Ƒ��ЂƂ̔�r

���Ƒ��ЂƔ�ׂ��p�t�H�[�}���X�̏��݂�ƁC����E�o�험�v�E���Y���̂ǂ���u�t�@�~�t����s��Ɓv�������Ƃ������i�t�\7�j�B���̌��ʂ́CJILPT�f�[�^�͂����e��i2007b�j�i2008a�j�Ƒ傫���قȂ�_�ł���B�����ł́u�{�i��s��Ɓv���ǂ�����f�R�������C���f�[�^�ł́u�{�i���p��Ɓv�͑��ʂǂ��납�C���ׂĕ��ς������B�����f�[�^�ł́u�{�i���p��Ɓv�������Ă��C��σf�[�^�ł͒Ⴍ�Ȃ�Ƃ������ʂ́C������Ɠ��L�̉���������̂�������Ȃ��B

������ƂŁu�{�i���p��Ɓv�̓��Ƒ��Ђɑ����σX�R�A���Ⴍ�Ȃ�̂́C�����W�c���u������Ɓv�łȂ����Ƃ⒆����ƂɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B�ق��̏ی��ɂ��钆����Ƃ���ׂ鑊�肪�u������Ɓv�ł���C���̉��߂͐�������������Ȃ��B������t����������Ȃ��ƁC�u�t�@�~�t����s��Ɓv�͗L�ӂɂ͍����Ȃ��B

335�Ђ̃T���v���ŁC�K�́C�Ǝ�ŃR���g���[�����ď����v���r�b�g�Ő��肵�Ă݂�ƁC����E�o�험�v�E���Y���̂ǂ�ɂ��Ă��C�ϓ��x�C�t�@�~�t���x�C���ی��_�~�[����ی��_�~�[�̂ǂ���L�ӂłȂ��B���̌��ʂ���C�u�t�@�~�t����s��Ɓv�ɂ����铯�Ƒ��Ђ̎�σX�R�A�������̂́C�������₷���K�́C�Ǝ�̊�Ƃ������\�����傫���B

�����C�Ȃ�����̋Ǝ��K�͂ɂ����Ƃ̓��Ƒ��Ђ̎�σX�R�A�������Ȃ�̂ł��낤���B�Ǝ�ʁC�K�͕ʂɂ݂�ƁC�K�͂ɂ�鍷�͔��グ�������C���قǂȂ��B�Ƃ��낪�Ǝ�ʂɂ݂�ƁC3�̎w�W�Ƃ����Ƃ��f�R�������ς�����B���Ƃł͔���3.40�i����2.94�j�C�o�험�v3.16�i2.77�j�C���Y��3.08�i2.69�j�ƂȂ��Ă���B2-2�̍��Łu�t�@�~�t����s��Ɓv�Ɍ��Ƃ��������Ƃ��q�ׂ����C���̌��Ƃœ��Ƒ��Ђ̎�σX�R�A�������グ�Ă���\�����傫���B�������C���̗��R�͂킩��Ȃ��B

�̗p��

�u�̗p�̗e�Ղ��v��WLB�̌��ʂ̈�ł���B�u�V���̗p�v�Ɓu���r�̗p�v�̐��Ј��̗̍p�ɂ��āC����2�N�Ԃ̗̍p�̗e�Ղ���5�_�@�Őq�˂��B�u�̗p���Ă��Ȃ��v1�_�C�u���ɍ�������v2�_�C�u��⍢������v3�_�C�u���e�Ղ������v4�_�C�u�e�Ղ������v5�_�Ƃ����i��`1�j�B���̓_�����ł́C�u�̗p���Ă��Ȃ��v�Ƃ������u�̗p�ł��Ȃ������v�Ɖ��߂����B�܂�u�J�����v���Ȃ��č̗p���Ă��Ȃ��v��Ƃ́C�u���v���Ɖ��肵���B�������C�u���v�͏��Ȃ��C�u�̗p���Ă��Ȃ��v��Ƃ̂Ȃ��ɂ́C���������u�J�����v���Ȃ��č̗p���Ă��Ȃ��v��Ƃ����邩������Ȃ��B����2�ʂł��Ȃ��̂ŁC�u�̗p���Ă��Ȃ��v��Ƃ�������2〜5�_�ō̗p�̗e�Ղ����p�t�H�[�}���X�Ƃ��ăX�R�A�������i��`2�j�B

335�Ђɂ��Ă̌��ʂ�t�\8�ŏی��ʂɂ݂�ƁC���r�̗p�́i��`2�j�������C�u�{�i���p��Ɓv�������Ƃ��ǂ��B���r�̗p�́i��`2�j�ɂ��Ă���2�ʂł���C�u�{�i���p��Ɓv�̗̍p�͗ǂ��B

�K�́C�Ǝ�ŃR���g���[�����ď����v���r�b�g�Ő��肷��ƁC�u�̗p�̗e�Ղ��v�i��`1�j���y346�Łz�w�W�ł́C�V�K�̗p�ɂ����ċϓ��x�i1�������j�C�t�@�~�t���x�i10�������j���L�ӂł���C�u�{�i���p��Ɓv���L�ӂł���i10�������j�B���r�̗p�ɂ́C�ϓ��x�C�t�@�~�t���x�͗L�ӂłȂ��C�L�ӂȏی����Ȃ��B

�i��`2�j�́u�̗p�̗e�Ղ��v�̎w�W�ł́C�܂��V�K�̗p�ɂ����ċϓ��x�i5�������j�C�t�@�~�t���x�i10�������j���L�ӂł���C�u�{�i���p��Ɓv���L�ӂł���i5�������j�B���r�̗p�ɂ́C�ϓ��x�C�t�@�~�t���x�͗L�ӂłȂ��B

�����́u�{�i���p��Ɓv�_�~�[�̌��ʂ́C�q1�r�ɂ����ی��_�~�[�݂̂����ꂽ���ʂł���B�����p�t�H�[�}���X�̂Ƃ���Ɠ����悤�ɁC�ϓ��C�t�@�~�t���̑�����ʂ����邩�ǂ������݂�ƁC�V���̗p�́i��`1�j�ŗL�ӂł��������ی����C�L�ӂłȂ��Ȃ�B�ق��̂��̂����ׂėL�ӂłȂ��B

2�N�O�Ƃ̔�r

2�N�O�Ƃ̔�r���݂�Ɓi�t�\9�j�C���グ�ɂ��Ắu�{�i���p�v��Ƃ������Ƃ��㏸�x�������������C�o�험�v�Ɛ��Y���ɂ��Ắu�t�@�~�t����s��Ɓv�̏㏸�x�����������Ƃ������B������t����������Ȃ��ƁC�ǂ���L�ӂɂ͍����Ȃ��B

�Ǝ�C�K�͂ŃR���g���[��������A���͂������Ȃ��ƁC�t�@�~�t���x���C�o�험�v�̐L�сi10�������j��Y���̐L�сi5�������j�ɗL�ӂȐ��̌��ʂ����B�u�{�i���p��Ɓv�_�~�[�͗L�ӂłȂ��B�q2�r�ɂ�鑊����ʂ̐���̂Ƃ��ɁC���Y���̐L�тɊւ��ĕ��ł���B

�����܂ł�\6�ł܂Ƃ߂�ƁC�����f�[�^�������C�u�{�i���p��Ɓv�����u�t�@�~�t����s��Ɓv�̃p�t�H�[�}���X���ǂ��B�ϓ��W���ł݂Ă��C�����ނˁu�t�@�~�t����s��Ɓv�͏��y347�Łz�����p���c�L�����������Ƃ��킩��B�K�́C�Ǝ�ŃR���g���[��������A���͂������Ȃ��ƁC�L�ӂȂ��̂͏��Ȃ��C�u�{�i���p��Ɓv����l������o�험�v�ɐ��̌��ʂ������ƂƁC����2�N�́u�̗p�̗e�Ղ��v�ɐ��̌��ʂ����B�ϓ��ƃt�@�~�t���̑�����ʂ��݂�ƁC��l�����蔄�グ�ɂ̂ݐ��̌��ʂ����B

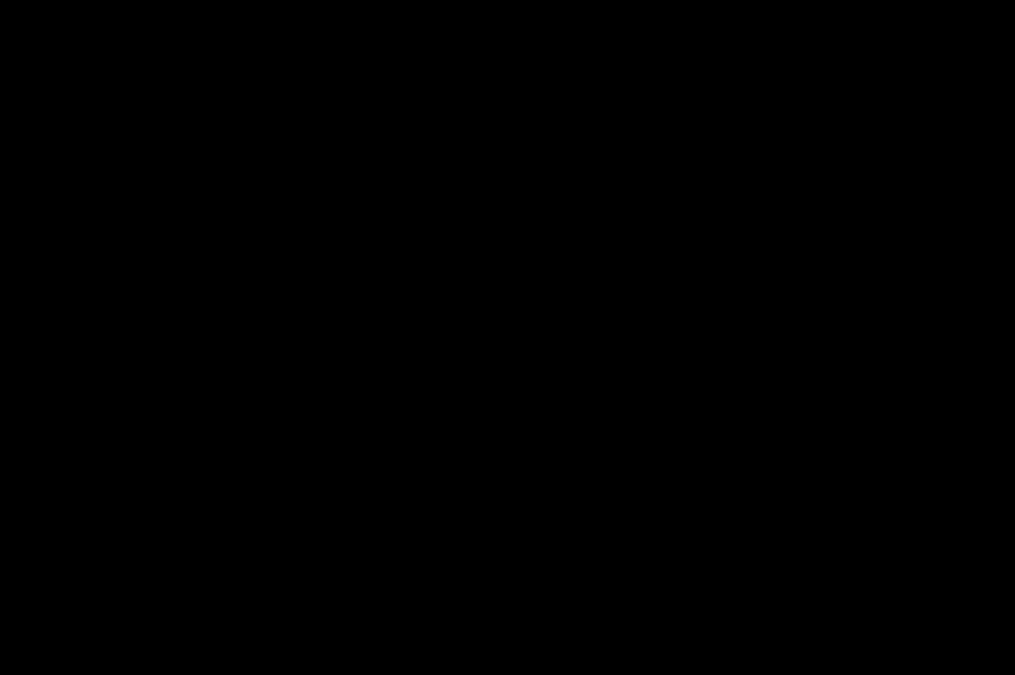

2-3-3�@�t�@�~�t���̋�̓I����

�t�@�~�t�����Ɛт����߂��̓I�ȃ��[�g����ʂ�13���ڐq�˂��B���Ƃ��C�t�@�~�t���̑_���Ƃ��āu�̗p�ŗD�G�Ȑl�ނ��W�߂�v�����������ǂ����q�ˁC���̑_������������ƂɁC����܂łɓ���ꂽ���ʂƂ��āC���ʂ��u�傢�ɂ������v�u��₠�����v�u�Ȃ������v�������Ă���B�����ł́C13���ڂ̂��ꂼ��ɁC�u�傢�ɂ������v2�_�C�u��₠�����v1�_��^���C���ʂ́u�Ȃ������v��Ƃ�_���ĂȂ�������Ƃ�0�_��^����B���ꂼ��̍��ڂ�13���ڂ̍��v�i26�_���_�j���w�W�Ƃ��āC���ʂ��݂�B

�\7�Ō��ʂ��݂�ƁC13���ڂ̂���3���ڂ��̂����C�u�{�i���p��Ɓv�̌��ʂ̃X�R�A�������Ƃ��傫���B���̌��ʁC���ʍ��v�_���g�b�v�ł���B�u�̗p�ŗD�G�Ȑl�ނ��W�߂�v���ʂ��C�u�{�i���p��Ɓv���f�R�����C�u�t�@�~�t����s��Ɓv������B�u2-3-1�v�̍��ɂ�����u�̗p�̗e�Ղ��v�̌��ʂƓ������C�u�{�i���p��Ɓv�́u�D�G�Ȑl�ނ̗̍p�v�ɂ͐������Ă���B�u�j���]�ƈ��̒蒅�������߂�v�u�j���]�ƈ��̋A���ӎ������߂�v�u�j���]�ƈ��̋ΘJ�ӗ~�����߂�v�u�E��̐l�ԊW�����シ��v��4���ڂŁu�t�@�~�t����s��Ɓv���g�b�v�ł���B

�y348�Łz���ꂼ��̍��ڂɂ��āC�u�{�i���p��Ɓv���L�ӂɍ������ǂ���t����������Ȃ��ƁC�u�j���]�ƈ��̋A���ӎ������߂�v�������C���ׂėL�ӂł���i�u�t�@�~�t����s��Ɓv���g�b�v�̍��ڈȊO�C���ׂ�1�������ŗL�Ӂj�B

���ɑ_���Ƃ����������ی��ʂɂ݂�B�u�j���]�ƈ��̒蒅�������߂�v�u�j���]�ƈ��̋A���ӎ������߂�v�u�j���]�ƈ��̋ΘJ�ӗ~�����߂�v�u�E��̐l�ԊW�����シ��v�u�d���̂��������������ƂŌ��������P����v��5���ڂŁu�t�@�~�t����s��Ɓv���g�b�v�ŁC���̂ق���8���ڂŁu�{�i���p��Ɓv���g�b�v�ł���B�u�t�@�~�t����s��Ɓv�͑��ΓI�ɒj���]�ƈ����^�[�Q�b�g�Ƃ��C�u�{�i���p��Ɓv�͕��ς�荂��������قǍ����Ȃ����Ƃ��킩��B

�����đ_���Ƃ�����Ƃ̃T���v�������ɂ��āC���̌��ʂ��u�傢�ɂ������v2�_�C�u��₠�����v1�_�C�u�Ȃ������v��Ƃ�0�_��^����B���̎w�W�ł́C�u�{�i���p��Ɓv���g�b�v�̂��̂Ɓu�t�@�~�t����s��Ɓv���g�b�v�̂��̂Ɣ��X�ɂ킩���B�����C���ꂼ��̌��ʂő傫�ȍ��͂Ȃ��B

��̓I�ȋƐь���̃��[�g�ƂȂ鍀�ڂ��݂�ƁC�����ނˁu�{�i���p��Ɓv�������Ƃ����ʂ������Ă���Ƃ�����B�u�t�@�~�t���v�{��݂̂Ō��ʂ�������킯�ł͂Ȃ��B�u�t�@�~�t����s��Ɓv�̐��l��������B�u�ϓ��v�ƃZ�b�g���|�C���g�ł���B

3�@�t�@�~�t���Ɗ�ƃp�t�H�[�}���X�ȊO�̎w�W�Ƃ̊W

3-1�@�J�����ԓK������їL�x�������ƃt�@�~�t��

�t�@�~�t���i����ыϓ��j�ƒ����ԘJ����Ƃ̊W���݂悤�B������WLB�{���1�K�����Ƃ��l�����邩��ł���i�e�� 2006a�j�B

�����ԘJ���Ɋւ���ݖ�ɂ͗L�x������������B�Ƃ��낪�C�L�x�������ւ̉�Ƃ�273�ЂɌ���B�L���������i����36.9���j���ی��ʂɂ݂�ƁC�u�{�i���p��Ɓv��42.6���ƃg�b�v�ŁC�u�j���D���Ɓv��29.3���ƍʼn��ʂł���Bt����������Ȃ��ƁC�u�{�i���p��Ɓv��1�������ŗL�ӂɍ����B

���ɔN�x�擾���i��̎��{���݂�ƁC����͖���3.8���Ə��Ȃ��B�N�x�擾���i��7���ڂ̂����u�A���擾�̏���v�͂���6���ڂŁu�{�i���p��Ɓv�������Ƃ������i�\8�j�B�Ƃ��Ɂu��ĔN�x�̓����v��27.6���̊�Ƃ����{���Ă���B�u�d���ʁC�d���̐i�ߕ��̌������v�ł̂݁u�t�@�~�t����s��Ɓv�������Ƃ������B�����u�{�i���p��Ɓv��23.5���ƕς��Ȃ��B�u�j���D��^��Ɓv�͂��ׂĂ̐��i��Ŏ��{�������Ⴍ�C6�����̊�Ƃ��u���i�̎�g�����Ă��Ȃ��v�B

�y349�Łz

�܂��J�����ԓK�����̂��߂̎{��̎��{�ɂ���12���ڂ̐ݖ��p�ӂ����B�����ɑ��閳��0.9���Ə��Ȃ��B�\9�ɂ��ƁC�K�����{��12���ڂ̂���9���ڂɂ��āu�{�i���p��Ɓv�ɂ����āC�����Ƃ����{�����������B���Ƃ��m�[�c�ƃf�[�Ȃǂ́u�莞�ގЎ��̎��{�v�́C����15.1���ɂ������C�u�{�i���p��Ɓv�ł�22.4�������{���Ă���B�u�ϓ���s��Ɓv�́C�u�c�Ɠ_���̂��߂̐E�ꏄ��v��10.0���i����5.3���j�Ƃ����Ƃ������B�u�t�@�~�t����s��Ɓv�ł́C�u�Ǘ��E�̎��O�w���ɂ��c�Ƃ̃��[�����v�i54.2���G����41.4���j�Ɓu�d���ʁC�d���̐i�ߕ��̌������v�i49.1���G����39.9���j�������Ƃ������B�u�j���D��^��Ɓv�͎��{�������Ⴍ�C26.1���̊�Ƃ��u���i�̎�g�����Ă��Ȃ��v�B

�y350�Łz

�N�x�擾���i��ƘJ�����ԓK�����̂��߂̎{��̎��{�̍��ڂɂ��āCt����������Ȃ��ƁC�u�{�i���p��Ɓv�́C14���ڂɂ��ėL�ӁC7���ڂɂ��ėL�ӂɍ����͂Ȃ��B3����2�̍��ڂɂ��āu�{�i���p��Ɓv�������B

��������ƁC��͂�u�{�i���p��Ɓv�ɂ����āC�J�����ԑȂ���Ă���C���ʁC�L�x���������Ⴍ�Ȃ��Ă���B�����C�u�{�i���p��Ɓv�ł��L�x��������42.6����5���������Ă��邱�Ƃ������ł���B

3-2�@�t�@�~�t���Ǝ��Ȍ[���x���Ƃ̊W

�t�@�~�t����WLB�Ɋ܂܂�邪�C�t�@�~�t���łȂ�WLB�̑�\�I�Ȃ��̂ɁC��Ƃ̎��Ȍ[���ɑ���x��������B���Ȍ[���x����4���ڂ́C���I���i�擾�x���i47.9���j�C���w���x�i1.2���j�C�ʐM����x���i20.7���j�C����P���x�Ɂi10.1���j�ł���B

�\10�ŏی��ʂɂ݂�ƁC�u�{�i���p��Ɓv���C�u�ʐM����x���v�i32.7���j�Ɓu����P���x�Ɂv�i15.3���j�������Ƃ������B���w���x�͂قƂ�ǂ̒�����ƂɂȂ����C�u�ϓ���s��Ɓv��2.9���i2�Ёj�Ƃ����Ƃ��������C�u�{�i���p��Ɓv��2.0���i2�Ёj�ł���B���I���i�x�����x�́C�u�t�@�~�t����s��Ɓv��59.3���Ƃ����Ƃ��������C�u�{�i���p��Ɓv��59.1���Ƃقړ����ł���Bt����������Ȃ��ƁC�u�{�i���p��Ɓv�́C���w���x���̂����C�L�ӂɍ����B�u�{�i���p��Ɓv�́C�]�ƈ��̔\�͂����コ���邱�Ƃɂ��M�S�ł���B

�y351�Łz

3-3�@�j���Ԓ����i��

�j���Ԓ����i���i���ϔN���̒j���䗦�F�����N�����j���N���j�͂ǂ��Ȃ��Ă���ł��낤���B�t�^�ō쐬�����ϓ��x�ɂ́C���̒j���Ԓ����i�����܂܂�Ă��Ȃ��B�ϓ��ւ̎�g��i���^�ȊO�́j���Ԃ��ǂ̂悤�ɒ����i���ɂȂ����Ă��邩���݂邱�ƂɂȂ�B�u���ϔN���v�ւ̋L�����������Ȃ��̂ŁC�T���v������166�ЂɂȂ�B

�\11�Ō��ʂ��݂�ƁC�u�ϓ���s��Ɓv��0.79�Ƃ����Ƃ��i�������Ȃ��i����0.72�j�B�u�{�i���p��Ɓv��0.75�ƕ��ς��i���������������ʂł���B�u�t�@�~�t����s��Ɓv�u�j���D���Ɓv��0.68�Ƃ��Ȃ�Ⴂ�Bt����������Ȃ��Ɓu�ϓ���s��Ɓv��1�������ŗL�ӂɍ����B�ϓ��ւ̎�g��i���^�ȊO�́j���Ԃ��C�N���̍��ɂ�����Ă���Ƃ����悤�B

�u�{�i���p��Ɓv���u�ϓ���s��Ɓv���j���Ԋi�����傫���Ƃ��������́C���̂悤�ɍl������B�ϓ������łȂ��t�@�~�t�����i�ނƁC�����̒����́C�玙�x�Ɛ��x�̎擾�Ȃǂ̉e���ŁC���ΓI�ɒႭ�Ȃ��Ă���Ƃ����\���ł���B

���������ߋ�3�N�Ԃɂ�����t�@�~�t�����x�̗��p�҂̗L�����݂�ƁC�玙�x�Ɛ��x�ł́C�u�{�i���p��Ɓv��57.1���C�u�ϓ���s��Ɓv��18.6���̊�Ƃɗ��p������B�傫�ȍ��ł���B���Ǝ傽��t�@�~�t�����x�̗��p��������ƁC�u�q��Ē��̒Z���ԋΖ����x�v�i36.7���C5.7���j�C�u�q��Ē��̎n�ƁE�I�Ǝ����̌J��グ�E�J�艺���v�i30.6���C2.9���j�C�u�q���̊Ō�x�Ɂv�i13.3���C2.9���j�ł���B���p�҂̐l���͂킩��Ȃ����C���Ȃ��Ȃ����������p���Ă���Β����ɉe������ł��낤�B

3-4�@���i

���i�ɂ��ẮC�u�ے������E�ȏ�v�i�ȉ��C�ے��Ɨ��j�̐l����j���ʂɐq�˂Ă���B���i���͂���w�W�Ƃ��ẮC�����ے��o�p�䂪�ǂ��i�e��2008a�j�B�����ے��o�p��́C�i�������y352�Łz���������j���i�j���ے����j���j�ł���킳��C���ꂪ1�ł���Ώ��i�Ɋւ��Ă͒j���S�������ŁC1���傫����Ώ����D���C1��菬�����ƒj���D���̓o�p�{�����Ƃ��s���Ă���B�j�����ꂼ��̉ے��̐l���ɉ���������Ƃ����ł݂�B�ے����̋L���������Ⴂ�̂ŁC�T���v������268�ЂƂȂ�i�������j���ے�0���̋L����2�Ђ́C���̎w�W���������Ȃ��̂ŁC266�ЂƂȂ�j�B�Ȃ������ے��̂��钆����Ƃ�131�ЂƔ������B

�\12�ŏی��ʂɏ����ے��o�p��̕��ς��݂�ƁC�u�ϓ���s��Ɓv��0.36�Ƃ����Ƃ������B�u�{�i���p��Ɓv�͕��ς���≺���B�ӊO�ɂ��u�j���D���Ɓv�̕��ς����Ȃ荂���B�������C����͈ꕔ�̊�Ƃ����ς������グ�Ă���\��������̂ŁC���ʒl���݂�ƁC�u�j���D���Ɓv�̓[���ŁC�����ȏ�̊�Ƃɏ����ے������Ȃ��B�܂�t����ł́u�ϓ���s��Ɓv�͗L�ӂɍ����Ȃ��B

�ϓ��̎��ԂɊւ���ی��ʂ̎w�W�l��\12��3�s�ڈȍ~�Ɍf�ڂ������C�u�ϓ���s��Ɓv���j���ԕ��ϔN��͏��������C���i�ɉe������Ǝv����j���ԋΑ��N�����́u�{�i���p��Ɓv�������Ƃ��������B�j���Ԓ����i���Ɠ����ŁC�u�{�i���p��Ɓv�ň玙�x�ƂȂǂ𗘗p���鏗���]�ƈ����������ƂȂǂ��e�����Ă���ƍl������B

3-4-1�@�����Ǘ��E�䗦�Ƃ̊W

�悭�p�����鏗���Ǘ��E�䗦�i�������Ǘ��E���^�Ǘ��E�����j���݂Ă݂悤�B����8.9���ł��邪�C���R�C���ʒl��0�ł���B�\13�ŏی��ʂɂ݂�ƁC�u�ϓ���s��Ɓv��16.0���Ƃ����C�u�{�i���p��Ɓv�͕��ςȂ݂ł���Bt����ł��C�u�ϓ���s��Ɓv��1�������ŗL�ӂɍ����B

�y353�Łz

�\14�ŋK�͕ʂɂ݂�ƁC�K�͂��������قǏ����Ǘ��E�䗦�������B30�l������14.3���ƕ��ς�傫������B�܂��W������30�l�����ł��Ȃ�傫���i������Ɣ���2006�N�Łi232�Łj�̌��ʂƓ����j�B�������ϓ��W���ł�100-300�l�K�͊�Ƃ̃o���c�L�������Ƃ��傫���B

�܂��������L�̊Ǘ��E�o�p��ł݂�ƁC���ς��o���c�L��50-99�l�K�͂ł����Ƃ��傫���B�ǂ̎w�W�����g�p���邩�ɂ��C���ʂ��قȂ�̂ŁC�u���K�͂قǑ��l�ł���v�Ƃ͊ȒP�ɂ͂����Ȃ��B

3-4�@�����Ǘ��E�䗦�Ə����̓����₷��

�u������Ɣ���2006�N�Łv�i232-3�Łj�ł́C�����Ǘ��E�䗦�̍���������Ƃł́C�����̈玙�Ǝd�����������₷���Ƃ��Ă���B���f�[�^�ł͂ǂ��ł��낤���B�����Ɋւ��ẮC�t�@�~�t���̎��ԓx�ŗp�������L�ݖ₪�C�����Ƃ��K�Ȏw�W�ł��낤�B

�u6�v�ɉ�����Ƃ̊����ł݂Ă݂悤�B�����Ǘ��E�䗦40�������܂ł́C�䗦�������قǁC�u6�v�̏����́u�o�Y��C�玙�x�Ƃ𗘗p���āC�p���A�Ƃ���v�̊����������i�\15�j�B�Ƃ��낪40���ȏ�ɂȂ�ƁC�u6�v�̊�����20���ƒႭ�Ȃ�B����́C40���ȏ�̊�Ƃɂ́u�ϓ���s��Ɓv���������߂ł���i20�Ђ̂���9�Ёj�B�ϓ��ƃt�@�~�t�����C����߂ċc�_�����y354�Łz���ƁC�����~�X���[�f�C���O�Ȍ��_���o���댯��������B

�����Ǘ��E�䗦�ł͂Ȃ��C�Ǘ��E�o�p��Ə�L�u6�v�̊W���݂悤�i�\16�j�B�����ł́C�o�p�䂪�����Ȃ�ƁC�����ނˁu6�v�̔䗦���オ��W�݂͂��邪�C�o�p��0.8�ȏ�̊�Ƃł́C�u6�v�̔䗦��29.7���Ɖ�����B��͂�ϓ��ƃt�@�~�t���𗍂߂ċc�_���C�ϓ����t�@�~�t����������Ɓi�u�{�i���p��Ɓv�j�Ƌϓ��͍�������ǂ��t�@�~�t���͒Ⴂ��Ɓi�u�ϓ���s��Ɓv�j�Ƃ���ʂ��ċc�_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

3-5�@�p�[�g�C�h���Ȃǂ̔䗦�Ƃ̊W

���ꂼ��̏ی��ɂ����Ƃł́C���Ј��ȊO�̘J���҂��ǂ̂��炢���p���Ă���̂ł��낤���B�w�W�Ƃ��āu�p�[�g���䗦�v�Ɓu�h�����䗦�v��p����B�O�҂́C�u�p�[�g�E�A���o�C�g�E�_��Ј��E�����E���ԍH�v�̐l���𐳎Ј����Ŋ��������́C��҂́u�h���Ј��E�����Ј��v���𐳎Ј����Ŋ��������̂ł���B�����̔䗦�́C�ʏ�̃p�[�g�䗦�i�p�[�g���i�p�[�g�{���Ј��j�j�ƈقȂ�C����Ƀp�[�g���Ɛ��Ј��̔䗦�ł���B�����āu�p�[�g���䗦�v�Ɓu�h�����䗦�v�𑫂����킹���u���Ј��ȊO�䗦�v���w�W�Ƃ��ėp����B

�u3-3�v�̍��Ɠ����悤�ɁC�����̔䗦���ꕔ�Ɉُ�ɑ傫����Ƃ�����C���ꂪ���ς������グ�Ă���̂ŁC���ʒl�ƕ��ς̃M���b�v���傫���B���Ƃ��u�p�[�g���䗦�v�͒��ʒl��0.16�Ȃ̂ɑ��C���ς�0.71�ł���B�����u�h�����䗦�v�̒��ʒl���[���Ȃ̂ŁC��L3�̎w�W�͕��ςƒ��ʒl�̗������Ƃ�B

�\17�ŏی��ʂɂ݂�ƁC�p�[�g���䗦�����ςł����Ƃ������̂́C�u�{�i���p��Ɓv�����C���ʒl�ł݂�Ɓu�ϓ���s��Ɓv�ł���B�u�{�i���p��Ɓv�ɂ�����p�[�g���p�́C�ꕔ�̊�ƂŗʓI�ɂ��傫�����C�S�̂Ƃ��Ă͕��ς���������x�ł���B������ɂ���C�ϓ��̐i�y355�Łz��ł����ƂŃp�[�g���p�������ł��邱�Ƃ��킩��B

�h�����䗦�ł݂�ƁC���ʒl�͂ǂ̏ی����[���ŁC�����ȏ�̊�Ƃ��S�����p���Ă��Ȃ����Ƃ��킩��B���ςł݂�ƁC�u�ϓ���s��Ɓv�ł����Ƃ������B

����2�𑫂����u���Ј��ȊO�䗦�v�ł݂�ƁC�u�ϓ���s��Ɓv���C���ςł����ʒl�ł��C�����Ƃ������B�u�ϓ���s��Ɓv�͐��Ј��ȊO�̊��p�ɂ����āC�p�[�g���ɂ��Ă��h���Ȃǂɂ��Ă��M�S�����C�u�{�i���p��Ɓv�́u�ϓ���s��Ɓv�̃��x���ł͊��p���Ă��炸���ςȂ݂Ƃ�����B�����䗦�͍����Ȃ����C���Ј��łȂ��l�����̂��̂́u�{�i���p��Ɓv�������B

3-6�@�l�����x�Ƃ̊W

�E�\���i���x��ʎ�`�l�����x�C���邢��WLB�ƊW����t���b�N�X�^�C�����x�Ȃǂ̓����Ƃ��ꂼ��̏ی��͂ǂ̂悤�ȊW�ɂ��邾�낤���B

13�̐l�����x�̓����̗L���ɂ��Đq�˂����C3�̐��x�������C���ׂāu�{�i���p��Ɓv���g�b�v�ł���i�\18�j�B�Ƃ��ɐE�������x�C���ʎ�`�l�����x�C�ڕW�Ǘ����x�C���Ј��]�����x�̓��������������B4�����炢�̊�Ƃ����ʎ�`�l�����x��ڕW�Ǘ����x�����Ă���B�]�ƈ���������100�l�����́u�{�i���p��Ɓv�ł���Ȃ��瓱�������������B�u�{�i���p��Ɓv���g�b�v�łȂ�3�̐l�����x�́C�u�E�\���i���x�v�u�]���ɑ�����x�v�u�����^�l�����x�v�ŁC����͂ǂ���u�t�@�~�t����s��Ɓv�ō����B�u�j���D���Ɓv��32.4�����C13�̂�����̐l�����x���������Ă��Ȃ��B

t����������Ȃ��ƁC9�̐��x�ɂ��āC�u�{�i���p��Ɓv���L�ӂɍ����B�u�{�i���p��Ɓv�ɂȂ�ƁC��͂�l�����x�������Ƃ��������Ƃ��킩��B

�y356�Łz

3-7 ��Аݗ��N�Ƃ̊W

��Аݗ��N�Ƃ̊W���݂�ƁC���ʒl�ł́u�{�i���p��Ɓv�������Ƃ��Ⴂ�i�t�\10-1�j�B������1990�N�ȍ~�̐ݗ��ł́C�u�ϓ���s��Ɓv�������Ƃ������B�u�t�@�~�t����s��Ɓv�ɘV�܂̊�Ƃ��������Ƃ������ł���B

JILPT�f�[�^�ł������悤�Ȍ��ʂɂȂ��Ă���i�t�\10-2�j�C�u�ϓ���s��Ɓv��u�{�i���p��Ɓv�ɎႢ��Ƃ������B

��L�ł݂����f�[�^�ō����ȊO�̃p�t�H�[�}���X�����ΓI�ɗǂ������ɁC�u�t�@�~�t����s��Ɓv�ɘV�܂̊�Ƃ��������Ƃ��W���Ă���̂�������Ȃ��B

3-8�@�J���g���̌���

�J���g����WLB�Ȃǂɑ�����ʂ��݂悤�i�t�\3�j�B�܂��J���g���̑��݂́C�u�t�@�~�t����s��Ɓv��26.3���Ƃ����Ƃ������i����17.2���j�B�����g�������̂����Ƃ��u�t�@�~�t����s��Ɓv��16.9���Ƃ����Ƃ������i����10.9���j�B

�g���i�����g�������j�����݂��邱�Ƃ��C�ϓ��x��t�@�~�t���x�Ɍ��ʂ������ǂ������ׂ��B�K�́C�Ǝ�ŃR���g���[�����čŏ�����@�Ő��肷��ƁC�g���_�~�[�i���������_�~�[�j�͋ϓ��x�C�t�@�~�t���x�Ƃ��ɗL�ӂɂȂ�Ȃ������B�܂������p�t�H�[�}���X�ւ̌��ʂ��݂Ă��C�L�ӂł͂Ȃ������B

������Ƃł́C�g���̑��݂͌��ʂ������Ă��Ȃ��悤�ł���B

�y357�Łz

4�@�܂Ƃ�

4�̏ی����p�t�H�[�}���X�Ȃǂłǂꂪ�����Ƃ��ǂ����ʂ������Ă��������C�\19�ɂ܂Ƃ߂Ă݂悤�B

���f�[�^�ɂ��ƁC�u�{�i���p��Ɓv�́C������]�ƈ��̒蒅�ȂǂɌ��ʂ������Ă���B����JILPT�Ō��ʂ̂������u���Ƒ��Д�r�v�X�R�A�Ȃǂł͈����B

�J�����ԑ��l�����x�̐����C���Ȍ[���ɂ��u�{�i���p��Ɓv���M�S�ł��邱�Ƃ��킩�����B���`��WLB�ł���u�t�@�~�t���v���[�����Ă����Ƃ́C�ϓ��Ƃ��킳��ƁC�t�@�~�t���łȂ�WLB�ɂ��M�S�ł��邱�Ƃ��킩��B

�j���Ԓ����i���⏗���̏��i�ɂ��ẮC�u�{�i���p��Ɓv�����u�ϓ���s��Ɓv�̂ق����ǂ����ʂł��邱�Ƃ��킩�����B�������C����͏����̈玙�x�Ɨ��p�҂Ȃǂ̑�������C�����⏸�i�Ƀ}�C�i�X�̉e����������Ă��邱�Ƃ���������C�������āC���̂��Ǝ��̂��C���ځC���Ƃ����邱�Ƃł͂Ȃ��B�]�ƈ��̌ʃf�[�^���݂āC�ǂ̒��x�C�x��Ă��邩�ׂ̍������͂��K�v�Ƃ�����i���R�j�B

�Q�ƕ���

�������_�C���V���q�i2006�j�u�����x���Ɗ�ƋƐсv�����x���Ɗ�ƋƐтɊւ��錤����w�����x���Ɗ�ƋƐтɊւ��錤������x�j�b�Z�C��b������

�������_�C���V���q�i2008�j�u��ƋƐтւ̉e���v�����E���Εҁw�l����������Ƃ��L�т�x�������[

�j�������Q���c���q���ƒj�������Q��Ɋւ����咲����i2006�j�u�����x���E�d���Ɛ����̒��a�i���[�N�E���C�t�E�o�����X�j���i����Ɠ��ɗ^����e���Ɋւ�����v

���Όb���q�i2007�j�u���[�N�E���C�t�E�o�����X�{��Ə]�ƈ��̃��`�x�[�V�����v�w21���I�����r�W�����Ɋւ��錤������x�d�@����

�����x���Ɗ�ƋƐтɊւ��錤����i2005�j�w�����x���Ɗ�ƋƐтɊւ��錤������x�j�b�Z�C��b������

�����s�j�������Q��R�c���咲����i2008�j�u��Ƃ̎��Ԃɑ��������[�N�E���C�t�E�o�����X�̐��i�ɂ��āv

�������H��c�� �l�����ψ���i2007�j�u���H ������Ƃɂ����郏�[�N�E���C�t�E�o�����X�v

��������C�e�▾�i2005�j�i2006�j�u�ĉp�ɂ����闼���x����Ɗ�Ƃ̃p�t�H�[�}���X�i�T�j�i�U�j�i�V�j�v�w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x41��4���C42��2���C4��

�e�▾�i2006a�j�u�t�@�~���[�E�t�����h���[�Ȋ�ƁE�E��Ƃ�--�ϓ����ƋƐтƂ̊W�v�y358�Łz�w�G���ƌv�o�ό����x71���i17-28�j

�e�▾�i2006b�j�u�p���ɂ����郏�[�N�E���C�t�E�o�����X�v�w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x43��3��

�e�▾�i2007a�j�u�玙�x�E�C�玙�Z���ԋΖ��Ɛl���l�ہv�w21���I�����r�W�����Ɋւ��錤������x�d�@���� 2007�N4��

�e�▾�i2007b�j�u�ϓ��C�t�@�~�t���������p�t�H�[�}���X�C�E�ꐶ�Y���ɋy�ڂ��e���v�J�������E���C�@�\�w�d���Ɖƒ�̗����x���ɂ�����钲���x�J�������E���C�@�\ JILPT �����V���[�YNo.37

�e�▾�i2008a�j�u�ϓ��C�t�@�~�t���������p�t�H�[�}���X�C�E�ꐶ�Y���ɋy�ڂ��e���F�Ę_�v�w�w�K�@��w�o�Ϙ_�W�x45��2��

�e�▾�i2008b�j�u�ϓ��x�ƃt�@�~�t���x�Ƃ̊W����݂���ƋƐсv�����E���Εҁw�l����������Ƃ��L�т�x�������[

�e�▾�i2008c�j�u�p���ɂ����郏�[�N�E���C�t�E�o�����X�v���������ҁw���[�N�E���C�t�E�o�����X�x���傤����

Wakisaka, Akira (2007), �gImplementation

and Status of Work-Life Balance Viewed from Matching Data�h, Japan Labor

Review, Vol.4, No.4 (7-35), Autumn 2007.

�y359�Łz

�t�\

�y360�Łz

�y361�Łz

�y362�Łz

�y363�Łz

�y364�Łz

�q�t�^�r

�ϓ��w�W�@70�_

�����g�݁i�p���E���j�j

��@�M�Ђ̌o�c�g�b�v���Г��Ɏ����Ă��鐳�Ј��̐l���Ǘ���̌o�c���j�Ƃ��āC���ɂ�����e���ڂɂ��āC���Ă͂܂�ԍ�����I�сC�������Ă��������B

��@���M�Ђł́C�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����ɂ������ȉ��̎{������{���Ă��܂����B���̊e���ڂɂ��āC���ꂼ�ꓖ�Ă͂܂�ԍ�����I�сC�������Ă��������B

�y365�Łz

������

�@�����䗦 �������i�j���{�����j

40���ȏ�〜60�������F5�_ 30��〜40���C60��〜70���F4�_ 15��〜30���C70��〜85���F3�_ 10��〜15���C85��〜90���F2�_ 10�������C90���ȏ�F1�_ ���F0�_

�@���ϔN��i�j��—�����j

-1�ȏ�〜1�ȉ��F5�_ -3〜-1�����C1��〜3�����F4�_ -7〜-3�����C3〜7�����F3�_ -10〜-7�����C7〜10�����F2�_ -10�����C10�ȏ�F1�_ ���F0�_

�@�Α��N���i�j��—�����j

0�F5�_ -2�ȏ�〜0�����C0��〜2�ȉ��F4�_ -8〜-2�����C2��〜8�����F3�_ -11〜-8�����C8〜11�����F2�_ -11�����C11�ȏ�F1�_ ���F0�_

�t�@�~�t���w�W�@75�_

����g�E���j

��@�M�Ђ̌o�c�g�b�v���Г��Ɏ����Ă��鐳�Ј��̐l���Ǘ���̌o�c���j�Ƃ��āC���ɂ�����e���ڂɂ��āC���Ă͂܂�ԍ�����I�сC�������Ă��������B

�����x

��@�玙�x�Ɛ��x�̓����ɂ��Ă��������܂��B

�y366�Łz

��@�M�Ђł́C���݁C�ȉ��̏o�Y�E�玙�ɂ������x�����x������܂����B���������ꂽ���x�����̗L���̗��̓��Ă͂܂�ԍ��Ɂ������Ă��������B

������

��@�M�Ђł́C�������Ј��̏A�ƌp���̏��Ƃ��āC���ɂ�����ǂ̃p�^�[���������Ǝv���܂����B��ԑ����p�^�[������I�сC�������Ă��������B

�y367�Łz��@���������ꂽ���x�̗L���Ɋւ�炸�C�ߋ�3�N�Ԃ̗��p�҂ɂ��āC���ꂼ�ꓖ�Ă͂܂�ԍ�����I�сC�������Ă��������B���������ꂽ���x���Ȃ��ꍇ�ł��C���s�Ƃ��Ď��{����Ă��鐧�x�̗��p�҂�������u����v�Ɂ������Ă��������B