-

-

もともと製薬に興味があったため、化学科を選び受験しました。

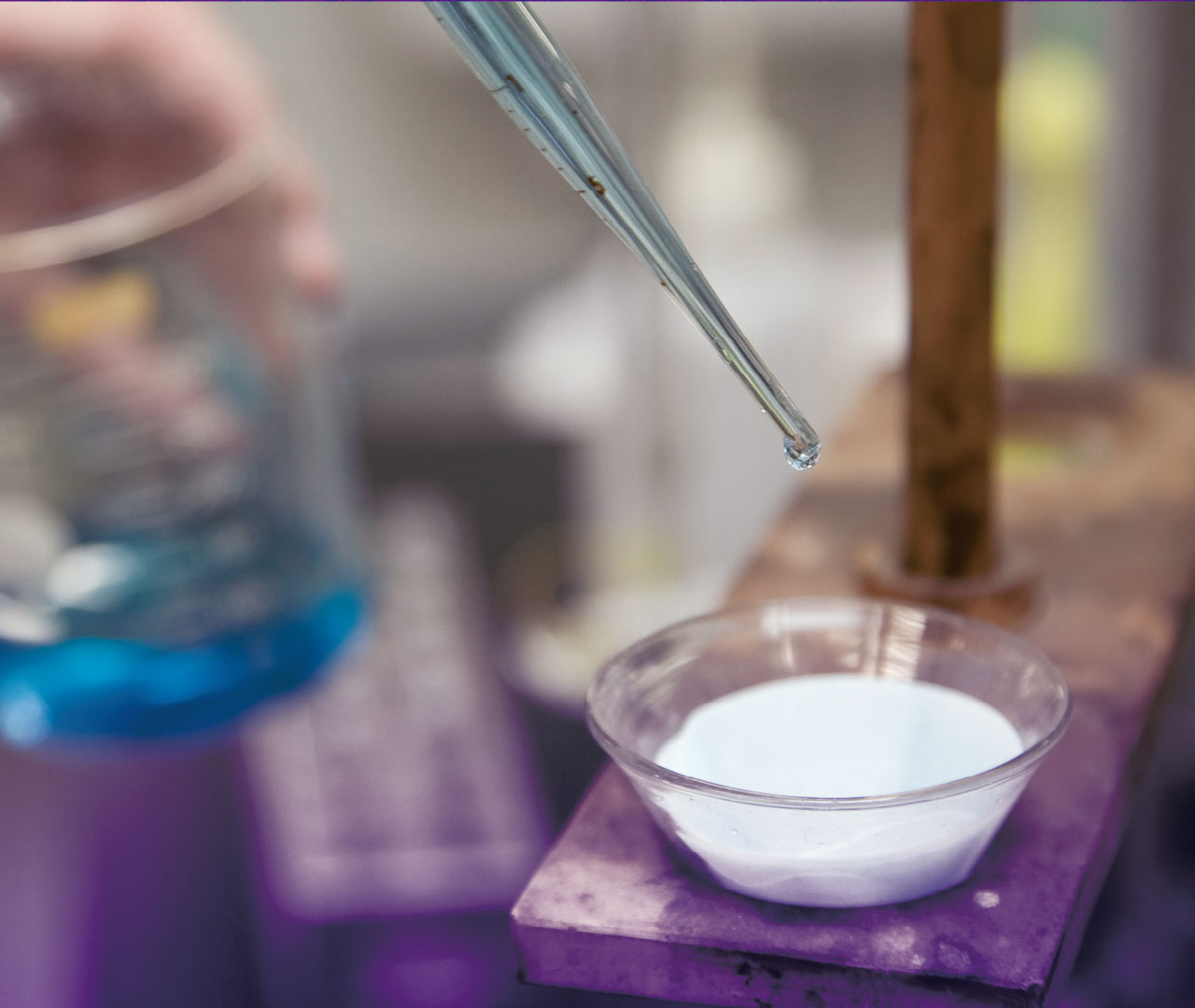

1〜3年は無機化学、有機化学、物理化学の基礎を学び、3年の専門選択科目で、1〜2年で学んだことを発展させる授業となります。授業内容としては、かなりの時間を実験に費やしますが、中でも2年生の時に経験した「自由実験」は今も忘れられない思い出です。

それまでの実験は、ある程度、テーマや実験手順、求めるべき結果が決められた中での取組みでしたが、自由実験はその名のとおり、テーマを決めるところからみんなで考えるというものでした。5人のチームで何をテーマにするか毎回話し合い、1ヶ月以上をかけテーマを決定。その後、週に3日を実験に費やす日々が数ヶ月にわたり続きました。

今までのようなある程度シナリオがある中での実験とは違い、全てが手探りなので、正直うまくいかずに気が滅入る時もありました。そんな時は、一緒に実験をしている仲間とワイワイ話し合っているうちに、いつの間にかまた頑張ろう!と前向きになれました。

今振返ると、大変だったからこそ結果が出せたときの喜びも大きく、実験の本来の楽しさが経験できたと感じています。

-

-

有機化学の研究室を見学したことがきっかけで、現在、有機合成化学の研究を行っています。知り合いの有機化学の先輩方が学術誌に論文を投稿していることを知り、私も最新の有機化学に触れ、論文を投稿したいと思いました。

私が研究している化合物は、降圧剤等の薬によく見られる構造を有しています。そのため、この化合物を研究することにより、新たな医薬品の開発が期待できるのです。

化学科では学部4年生から研究室に所属しますが、4年生の1年間だけでは、実験操作に慣れるのが精一杯でした。大学院に入ってようやく自分で考えて実験ができるようになり、それまでの「研究に触れる」という場から、まさに「研究に没頭する」場に変わったという実感があります。そのため、今は非常にやりがいを感じています。

また、学習院大学は目白の杜と言われる程、緑豊かな大学です。大学内には猫、たぬき、ハクビシン等の動物が住み、馬術部があるため馬もいます。都会で自然と動物に触れ合える環境で学ぶことができるのはおそらく学習院大学だけだと思います。入学されたら、ぜひ周りにいる動物にも注目して下さい。

-

-

学習院の化学科では、講義と実験を通し科学者としての基礎を身につけることを目指していると思います。単に知識を詰め込むのではなく、自分自身で手を動かし、疑問を持ち、解決するという、一連の流れを教え込まれました。会社では現在広報室に所属していますが、困難な課題を解決するのに必要なプロセスはどんな世界も同じ。社会に出てからも、化学科で学んだ“理系的な思考のセンス”が本当に役立っています。学生が少人数なので、先生方からは1年の頃から親身に指導していただき、先輩や仲間とも深く付き合うことができました。緑の多い環境も貴重です。四季の変化を肌身に感じることで、おのずと自然科学に対する敬意が養われたように思います。

- 1996年3月 学習院大学理学部 化学科卒業

- 1998年3月 学習院大学大学院 自然科学研究科 博士前期 課程修了

- 1998年4月 株式会社コーセーへ研究職として入社 スキンケア・ヘアケア製品の開発に従事

- 2006年4月 本社 広報部へ異動 (現在は経営企画部広報室)

-

-

- アカオギ マサキ

教授[無機化学・地球科学]

教授[無機化学・地球科学]

-

- 極端に高い圧力の下では、物質はその構造や性質を変化させ、私達の予想できない振舞をする。自然界では、地球や惑星の内部がこのような高圧高温の世界である。赤荻教授は、地球構成物質やそれと関連するさまざまな無機化合物の高圧高温下での相転移を研究する、国内外でも有数の研究者の一人である。高圧構造を持つ二酸化チタン鉱物の一つはアカオギアイトと命名されている。研究室で学生とともに、30万気圧を越える超高圧を発生する高圧装置や、数㎎の微小試料の熱量を測定する高温微少熱量計などを活用し、ケイ酸塩や関連無機化合物の相転移の研究に精力的に取り組んでいる。日本鉱物学会賞、日本高圧力学会賞を受賞

-

- アキヤマ タカヒコ

教授[有機合成化学]

教授[有機合成化学]

-

- 「触媒」と聞いて、何を思い浮かべますか?触媒は、金属錯体だけではありません。秋山教授は、優れた触媒作用を示す有機小分子を見出し、新しい「有機分子触媒」として注目を集めている。秋山研究室では、高い選択性を示す優れた触媒をデザインし、有害物質を用いない地球環境にやさしい有機合成反応の開発に情熱を傾けている。「日夜フラスコに夢を託し、予想もしない新たな反応が進行するのをわくわくしながら待ち構えているんだ。医薬品・農薬 などの生理活性を持つ有機化合物の合成も簡単だよ!」と秋山教授は楽しそうに語る。日本化学会学術賞、有機合成化学協会第一 三共・創薬有機化学賞、名古屋シルバーメダル、アメリカ化学会Arthur.C.Cope Scholar Award、フンボルト賞を受賞

-

- イナグマ ヨシユキ

教授[無機化学・無機固体化学]

教授[無機化学・無機固体化学]

-

- 無機化学はすべての元素を対象にする学問である。人間が個性をもち、環境に大きく影響されるように、各元素も個性をもち、その組み合わせによって生じる物質はさまざまな性質を示す。稲熊教授は、これまで酸化物を中心にさまざまな新規物質を合成し、その構成元素、結晶構造、化学結合性、物性の相関を明らかにしてきた。特にリチウムイオン伝導性酸化物に関する研究は国内外で注目を集めている。学生とともに想像力と叡智を結集して、鉱脈を探す山師さながら新規物質の探索に励んでいる。日本セラミックス協会学術賞を受賞

-

- イワタ コウイチ

教授[物理化学・分光学]

教授[物理化学・分光学]

-

- 「フラスコの中の分子たちは、1秒間に10兆回ぶつかっています」とニコニコ話す岩田教授。化学反応が起こる様子を観測してその仕組みを分子レベルで解き明かすために、10兆分の1秒ごとに測定ができる分光装置を作ってしまうらしい。これまでに、世界最高の性能をもついろいろな分光測定装置を3種類も作ったことがあるという。「物理化学の研究では、自由な想像と定量的な考察の両方を楽しめます」、「世界中の研究者仲間との付き合いが何よりも楽しくて刺激的です」と、本当に研究が好きな様子。家庭では、職業をもつ奥さまとの二人三脚で育児に奮闘するよきパパでもある。日本分光学会論文賞を受賞

-

- オオノ タケシ

准教授[環境地球化学・分析化学]

准教授[環境地球化学・分析化学]

-

- “我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへいくのか” 誰しも一度は持つ根源的な問いではないだろうか。私たちの住む地球がどのようにでき、生命がどのような環境で進化してきたのかを解き明かすため、大野准教授は最先端の分析化学を駆使し、学生とともに研究に取り組んでいる。国際的な共同研究により、研究室には世界各地から太古の岩石が運び込まれる。これらの岩石を元素ごとに分離し、さらに高精度質量分析計で同位体ごとに検出することにより、岩石がいつできたのか、どのような環境でできたのかがわかるという。また、最近ではこの質量分析計は福島原発事故に関連する環境放射能研究にも役立っている。

-

- クサマ ヒロユキ

教授[有機反応化学]

教授[有機反応化学]

-

- 普段あまり気に留めないかもしれないが、現代の豊かな生活は、医薬品等の生理活性物質や機能性材料などをはじめとする様々な有機化合物に支えられて成り立っている。草間教授はそのような有機化合物を化学合成する際に役立つ、新しい反応の開発を目的として日々研究に励んでいる。例えば、多段階の工程を要していた分子変換を単段階で実現する反応や、これまで知られていない全く新しい形式の反応を、光や金属触媒の作用を巧みに活かすことで実現しようとしている。複雑な構造をもつ有用化合物が、「草間反応」を駆使するだけで簡単に合成できる日が来るかもしれない。有機合成化学協会奨励賞を受賞

-

- コウノ ジュンヤ

教授[物理化学]

教授[物理化学]

-

- 溶液反応は、化学合成などの分野において広く利用され、生体中でも重要な役割を果たすにもかかわらず、その分子レベルでの詳細は容易に解明されない大問題である。河野教授は、液体を真空中に導入する特殊な方法を用いて溶液中の分子を気相中に取り出し、溶液反応の微視的解明に取り組んできた。溶液表面で起こる化学反応の機構解明などの研究成果を生み出した実験装置は、手巻きのコイルなどが接続された手作りの装置であり、アイデアと愛情がこもっている。世界に2つとない装置を駆使して極微量の液体の反応をレーザー分光や質量分析により観測しながら、溶液とは何かについて考えている。日本化学会進歩賞を受賞

-

- サイトウ ユイカ

教授[物理化学]

教授[物理化学]

-

- 微小な対象物を観察する方法といえば、電子顕微鏡や走査プローブ顕微鏡を思いうかべるかもしれないが、可視光をつかうと私たちが肉眼で顕微鏡を覗いて”見る”のと同じカラフルな画像を得ることができる。齊藤研究室では従来の光学顕微鏡を拡張して、ナノメートルという微小な空間分解能で試料を観察する先端技術を開発し、ナノ空間における光と電子の相互作用や、構造の隠れた不均一性を検出する研究をしている。見ることは信じること!自然科学のこの基本に忠実に研究をすすめていくことは、知的好奇心と感性の両方を満たしてくれる。日本分光学会奨励賞を受賞

-

- モチダ クニオ

教授[有機化学・有機金属化学]

教授[有機化学・有機金属化学]

-

- 「新雪の上を歩くと、自分の足跡がくっきりと残ります。他人の足跡がたくさん残っている所を歩いてもどれが自分の足跡かよくわかりません。“化学の本当の面白さは全て無から作りあげるところにある”という考えのもとに炭素と同じ周期表の14族元素のゲルマニウムに注目し、有機ゲルマニウム化学という全く新しい有機化学の基礎から応用までを構築し、体系化をめざしています。“学習院大学から新しい化学を創っていこう!” “有機ゲルマニウムを21世紀の有機化学に!”が研究室の合言葉です」と穏やかに淡々と語る持田教授であるが、実は学生時代から文字通り有機ゲルマニウム化学の研究ひとすじに歩んできた筋金入りの実験化学者である。ケイ素化学協会賞を受賞

-

-

もともと製薬に興味があったため、化学科を選び受験しました。

1〜3年は無機化学、有機化学、物理化学の基礎を学び、3年の専門選択科目で、1〜2年で学んだことを発展させる授業となります。授業内容としては、かなりの時間を実験に費やしますが、中でも2年生の時に経験した「自由実験」は今も忘れられない思い出です。

それまでの実験は、ある程度、テーマや実験手順、求めるべき結果が決められた中での取組みでしたが、自由実験はその名のとおり、テーマを決めるところからみんなで考えるというものでした。5人のチームで何をテーマにするか毎回話し合い、1ヶ月以上をかけテーマを決定。その後、週に3日を実験に費やす日々が数ヶ月にわたり続きました。

今までのようなある程度シナリオがある中での実験とは違い、全てが手探りなので、正直うまくいかずに気が滅入る時もありました。そんな時は、一緒に実験をしている仲間とワイワイ話し合っているうちに、いつの間にかまた頑張ろう!と前向きになれました。

今振返ると、大変だったからこそ結果が出せたときの喜びも大きく、実験の本来の楽しさが経験できたと感じています。

-

-

-

有機化学の研究室を見学したことがきっかけで、現在、有機合成化学の研究を行っています。知り合いの有機化学の先輩方が学術誌に論文を投稿していることを知り、私も最新の有機化学に触れ、論文を投稿したいと思いました。

私が研究している化合物は、降圧剤等の薬によく見られる構造を有しています。そのため、この化合物を研究することにより、新たな医薬品の開発が期待できるのです。

化学科では学部4年生から研究室に所属しますが、4年生の1年間だけでは、実験操作に慣れるのが精一杯でした。大学院に入ってようやく自分で考えて実験ができるようになり、それまでの「研究に触れる」という場から、まさに「研究に没頭する」場に変わったという実感があります。そのため、今は非常にやりがいを感じています。

また、学習院大学は目白の杜と言われる程、緑豊かな大学です。大学内には猫、たぬき、ハクビシン等の動物が住み、馬術部があるため馬もいます。都会で自然と動物に触れ合える環境で学ぶことができるのはおそらく学習院大学だけだと思います。入学されたら、ぜひ周りにいる動物にも注目して下さい。

-

-

-

学習院の化学科では、講義と実験を通し科学者としての基礎を身につけることを目指していると思います。単に知識を詰め込むのではなく、自分自身で手を動かし、疑問を持ち、解決するという、一連の流れを教え込まれました。会社では現在広報室に所属していますが、困難な課題を解決するのに必要なプロセスはどんな世界も同じ。社会に出てからも、化学科で学んだ“理系的な思考のセンス”が本当に役立っています。学生が少人数なので、先生方からは1年の頃から親身に指導していただき、先輩や仲間とも深く付き合うことができました。緑の多い環境も貴重です。四季の変化を肌身に感じることで、おのずと自然科学に対する敬意が養われたように思います。

- 1996年3月 学習院大学理学部 化学科卒業

- 1998年3月 学習院大学大学院 自然科学研究科 博士前期 課程修了

- 1998年4月 株式会社コーセーへ研究職として入社 スキンケア・ヘアケア製品の開発に従事

- 2006年4月 本社 広報部へ異動 (現在は経営企画部広報室)

-

-

-

- アカオギ マサキ

教授[無機化学・地球科学]

教授[無機化学・地球科学]

- 極端に高い圧力の下では、物質はその構造や性質を変化させ、私達の予想できない振舞をする。自然界では、地球や惑星の内部がこのような高圧高温の世界である。赤荻教授は、地球構成物質やそれと関連するさまざまな無機化合物の高圧高温下での相転移を研究する、国内外でも有数の研究者の一人である。高圧構造を持つ二酸化チタン鉱物の一つはアカオギアイトと命名されている。研究室で学生とともに、30万気圧を越える超高圧を発生する高圧装置や、数㎎の微小試料の熱量を測定する高温微少熱量計などを活用し、ケイ酸塩や関連無機化合物の相転移の研究に精力的に取り組んでいる。日本鉱物学会賞、日本高圧力学会賞を受賞

-

- アキヤマ タカヒコ

教授[有機合成化学]

教授[有機合成化学]

- 「触媒」と聞いて、何を思い浮かべますか?触媒は、金属錯体だけではありません。秋山教授は、優れた触媒作用を示す有機小分子を見出し、新しい「有機分子触媒」として注目を集めている。秋山研究室では、高い選択性を示す優れた触媒をデザインし、有害物質を用いない地球環境にやさしい有機合成反応の開発に情熱を傾けている。「日夜フラスコに夢を託し、予想もしない新たな反応が進行するのをわくわくしながら待ち構えているんだ。医薬品・農薬 などの生理活性を持つ有機化合物の合成も簡単だよ!」と秋山教授は楽しそうに語る。日本化学会学術賞、有機合成化学協会第一 三共・創薬有機化学賞、名古屋シルバーメダル、アメリカ化学会Arthur.C.Cope Scholar Award、フンボルト賞を受賞

-

- イナグマ ヨシユキ

教授[無機化学・無機固体化学]

教授[無機化学・無機固体化学]

- 無機化学はすべての元素を対象にする学問である。人間が個性をもち、環境に大きく影響されるように、各元素も個性をもち、その組み合わせによって生じる物質はさまざまな性質を示す。稲熊教授は、これまで酸化物を中心にさまざまな新規物質を合成し、その構成元素、結晶構造、化学結合性、物性の相関を明らかにしてきた。特にリチウムイオン伝導性酸化物に関する研究は国内外で注目を集めている。学生とともに想像力と叡智を結集して、鉱脈を探す山師さながら新規物質の探索に励んでいる。日本セラミックス協会学術賞を受賞

-

- イワタ コウイチ

教授[物理化学・分光学]

教授[物理化学・分光学]

- 「フラスコの中の分子たちは、1秒間に10兆回ぶつかっています」とニコニコ話す岩田教授。化学反応が起こる様子を観測してその仕組みを分子レベルで解き明かすために、10兆分の1秒ごとに測定ができる分光装置を作ってしまうらしい。これまでに、世界最高の性能をもついろいろな分光測定装置を3種類も作ったことがあるという。「物理化学の研究では、自由な想像と定量的な考察の両方を楽しめます」、「世界中の研究者仲間との付き合いが何よりも楽しくて刺激的です」と、本当に研究が好きな様子。家庭では、職業をもつ奥さまとの二人三脚で育児に奮闘するよきパパでもある。日本分光学会論文賞を受賞

-

- オオノ タケシ

准教授[環境地球化学・分析化学]

准教授[環境地球化学・分析化学]

- “我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへいくのか” 誰しも一度は持つ根源的な問いではないだろうか。私たちの住む地球がどのようにでき、生命がどのような環境で進化してきたのかを解き明かすため、大野准教授は最先端の分析化学を駆使し、学生とともに研究に取り組んでいる。国際的な共同研究により、研究室には世界各地から太古の岩石が運び込まれる。これらの岩石を元素ごとに分離し、さらに高精度質量分析計で同位体ごとに検出することにより、岩石がいつできたのか、どのような環境でできたのかがわかるという。また、最近ではこの質量分析計は福島原発事故に関連する環境放射能研究にも役立っている。

-

- クサマ ヒロユキ

教授[有機反応化学]

教授[有機反応化学]

- 普段あまり気に留めないかもしれないが、現代の豊かな生活は、医薬品等の生理活性物質や機能性材料などをはじめとする様々な有機化合物に支えられて成り立っている。草間教授はそのような有機化合物を化学合成する際に役立つ、新しい反応の開発を目的として日々研究に励んでいる。例えば、多段階の工程を要していた分子変換を単段階で実現する反応や、これまで知られていない全く新しい形式の反応を、光や金属触媒の作用を巧みに活かすことで実現しようとしている。複雑な構造をもつ有用化合物が、「草間反応」を駆使するだけで簡単に合成できる日が来るかもしれない。有機合成化学協会奨励賞を受賞

-

- コウノ ジュンヤ

教授[物理化学]

教授[物理化学]

- 溶液反応は、化学合成などの分野において広く利用され、生体中でも重要な役割を果たすにもかかわらず、その分子レベルでの詳細は容易に解明されない大問題である。河野教授は、液体を真空中に導入する特殊な方法を用いて溶液中の分子を気相中に取り出し、溶液反応の微視的解明に取り組んできた。溶液表面で起こる化学反応の機構解明などの研究成果を生み出した実験装置は、手巻きのコイルなどが接続された手作りの装置であり、アイデアと愛情がこもっている。世界に2つとない装置を駆使して極微量の液体の反応をレーザー分光や質量分析により観測しながら、溶液とは何かについて考えている。日本化学会進歩賞を受賞

-

- サイトウ ユイカ

教授[物理化学]

教授[物理化学]

- 微小な対象物を観察する方法といえば、電子顕微鏡や走査プローブ顕微鏡を思いうかべるかもしれないが、可視光をつかうと私たちが肉眼で顕微鏡を覗いて”見る”のと同じカラフルな画像を得ることができる。齊藤研究室では従来の光学顕微鏡を拡張して、ナノメートルという微小な空間分解能で試料を観察する先端技術を開発し、ナノ空間における光と電子の相互作用や、構造の隠れた不均一性を検出する研究をしている。見ることは信じること!自然科学のこの基本に忠実に研究をすすめていくことは、知的好奇心と感性の両方を満たしてくれる。日本分光学会奨励賞を受賞

-

- モチダ クニオ

教授[有機化学・有機金属化学]

教授[有機化学・有機金属化学]

- 「新雪の上を歩くと、自分の足跡がくっきりと残ります。他人の足跡がたくさん残っている所を歩いてもどれが自分の足跡かよくわかりません。“化学の本当の面白さは全て無から作りあげるところにある”という考えのもとに炭素と同じ周期表の14族元素のゲルマニウムに注目し、有機ゲルマニウム化学という全く新しい有機化学の基礎から応用までを構築し、体系化をめざしています。“学習院大学から新しい化学を創っていこう!” “有機ゲルマニウムを21世紀の有機化学に!”が研究室の合言葉です」と穏やかに淡々と語る持田教授であるが、実は学生時代から文字通り有機ゲルマニウム化学の研究ひとすじに歩んできた筋金入りの実験化学者である。ケイ素化学協会賞を受賞

-