-

-

中学の頃、習っていた先生に教えてもらったことがきっかけで、それまであまり興味のなかった数学を「面白い」と思うようになりました。興味のある分野を深く勉強したいと思い、大学も数学科に進学し、1年生のときには高校までの勉強よりも数学の奥深さを知ることができました。

様々な分野を学習し、先生方に丁寧に教えていただくうち、分野ごとのつながりや高校までの数学との関連性も見つけられるようになってきて、次第に勉強自体も楽しく感じられるようになりました。

必修科目では講義とセットで演習の授業があるのですが、演習では講義で先生に教わった知識を生かし、実際に問題を解いていきます。この時間は回りの友人と協力しながら進めていくので、難しい問題を一緒に解決できたときには非常に達成感があります。今から、4年生では是非、ゼミで整数論を学んでみたいと思っています。

現在、塾講師のアルバイトもしていますが、教えているときに生徒から「分かった!」という反応が返ってくると、とても嬉しく感じ、より教員への憧れが強くなります。

自分自身がそうであったように、いつか誰かに数学の面白さを教えたいと思っています。

-

-

大学院に進学して良かったと感じることは、勉強に対してより多くの時間を費やすことができることです。大学時代には卒業単位に加えて教職科目も履修していたので授業数も多く、さらに部活動にも所属していたので自分の興味にそった勉強をする時間がほとんどありませんでした。しかし大学院では、卒業単位も少なく部活動も無いので、研究に専念できる時間が格段に増えました。時間がある分、予習や復習をすることができ、大学の時よりもはるかに研究が充実しています。

また、やりがいに感じることも増え、その一つが大学4年生の指導に当たっていることです。教わる立場から教える立場になり、目線が変わると同じ内容でも新たに得られることもあり、自分自身の勉強にもなっています。

大学院では研究に対して多くの時間を割くことが出来る点に加えて、自主的に研究することが求められます。大学では必修科目の通りに数学に関する広い分野を学びましたが、大学院では自分の専門である分野を中心に履修を組むので、他大学の講義を履修したり、自分で修士論文に向けてのテーマを決めたりと、より自由に研究できる環境が整っていると実感しています。

-

-

現在、外資系コンピュータ会社で、クラウド事業のオペレーション・マネージャを務めています。

大学卒業後、外資系コンピュータ会社にソフトウェア・エンジニアとして入社し、大型コンピュータ・システムのソフトウェア開発業務に就きました。その後、公共事業のITシステム・エンジニア、ソフトウェア製品開発のマネージャ、経営企画のスタッフを経て、新規事業開発関連の業務に就いています。

大学時代の思い出として印象深いのは、4年次に選択した「数値解析」のゼミです。毎週のゼミでは教授の部屋で講義やアドバイスを受け、計算機センターでプログラム開発に取り組みました。授業やゼミを通してアイデアを形にするプログラミングの楽しさを知り、社会基盤となるITへの興味が育まれました。また、ゼミの合間に教授が煎れてくれるコーヒーをいただきながら会話を楽しんでいたことを思い出します。

学科の学生は総勢50名ほどでしたから、教授が主催する高尾山登山やみかん狩り等、楽しい思い出も沢山つくることができました。卒業後も長く繋がっていられるのは、この当時の親交のお陰だと思います。

- 1986年3月 学習院大学理学部数学科卒業

- 1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社にエンジニアとして入社しソフトウェア製品開発に従事

- 2006年2月 本社 経営企画部へ異動

- 2010年5月 新規事業開発部門に異動し現在に至る

-

-

- アカオ カズオ

教授[複素多様体・代数幾何]

教授[複素多様体・代数幾何]

-

- 1次元複素多様体といえば、複素数の世界では曲線のことだが、実数の世界から見れば曲面ということになる。赤尾教授は、高次元複素多様体の構造を、主に複素構造の変形の観点から調べている。特に、2次元以上の場合、代数的でないコンパクト複素多様体が存在するが、このような多様体を研究対象として、位相的構造や自己同型群などの研究を精力的につづけている。最近は、代数多様体の分岐被覆の構成の問題にも興味を持っているとのこと。難解な講義をすることで有名だが、その割に単位認定は意外と甘いらしい。

-

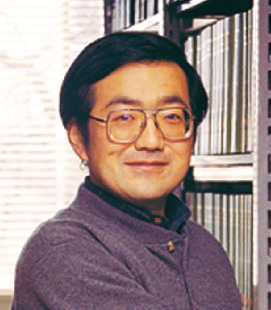

- カワサキ テツロウ

教授[位相幾何学]

教授[位相幾何学]

-

- 川㟢教授はユークリッド空間の中の曲面の幾何学、位相幾何学を研究している。球面(ボールの表面のような曲面)は穴をあけなければ裏返すことはできないが、面と面との交差を許せば裏返すことができる。その方法をどのように記述すればいいか、どうすれば新しい方法を発見できるかと、日夜、計算用紙を裏返しながら、研究に励んでいる。余技として、コンピュータを用いて曲面の画像をつくることも得意で、日本数学会のマークとして使われているミカンの中に結んだ管が入っているような曲面は彼が描いたものである。

-

- ナカジマ ショウイチ

教授[整数論]

教授[整数論]

-

- 中島教授は、正標数の体の上の代数曲線を研究分野としてきた。これは、整数論的な視点から見た幾何学とも言えるもので、曲線の代数的基本群の性質や被覆のガロア群の表現の決定など、微妙な扱いを要する事柄に力を発揮してきた。これまで整数論と代数幾何学のはざまを彷徨ってきた、と語る教授だが、最近では代数体の岩澤理論など純整数論的な研究も盛んにおこなっている。それでも、整数論の対象である代数体を、代数曲線との類似を通して考えるという視点に魅力を感じているとのこと。本人は(数学者の中では)常識人であることを自負していて、数学の研究成果をいかにわかりやすく伝えるか、ということにも苦心している。

-

- ナカノ シン

教授[代数的数論]

教授[代数的数論]

-

- 数論の興味ある問題は、しばしば、代数体の重要な不変量である『イデアル類群』の構造を見ることに帰着されるが、その性質の多くは未だ厚いベールに包まれている。当大学の卒業生である中野教授は、大学院時代から一貫して、代数体のイデアル類群の構造を詳しく調べている。学習院在学中に古典理論をじっくりと勉強できたことが今日の研究に大変役立っている、とのこと。フェルマーの最終定理解決に使われた楕円曲線にも興味を持っているが、それもある特別な代数体の研究から派生したもので、気持ちはつねにイデアル類群にある、と言い訳じみたことを言っている。

-

- ナカノ フミヒコ

教授[偏微分方程式・数理物理学]

教授[偏微分方程式・数理物理学]

-

- 金属、アモルファス、準結晶中の電子の振舞を記述するエルゴード的シュレーディンガー方程式は、そのポテンシャルの大域的構造により様々なスペクトル構造を持ち、数学的にも魅力的な研究対象である。その面白さに魅せられて、中野教授は十数年にわたって研究に打ち込み次々と成果をあげてきた。研究は一筋縄ではいかないが、暗中模索を楽しんで(苦しんで?)いると語る教授。最近は、ランダムシュレーディンガー作用素の準位統計と、統計力学の模型であるダイマーモデルの研究に携わっている。より一層の幅広い活躍が期待される数学者である。第3回福原賞受賞

-

- ホソノ シノブ

教授[複素多様体・数理物理学]

教授[複素多様体・数理物理学]

-

- 現代数学と理論物理学が急接近した90年代初頭、純粋数学の研究対象であるカラビ・ヤウ多様体に”弦理論”と呼ばれる理論物理からの新しい視点が加わり、特にミラー対称性という数学者が思いもしなかった不思議な対称性が見つかった。その90年代に研究生活を始めた細野教授は「ミラー対称性に関わる数理現象から数学的事象を読み取る」ことを目標に掲げて、以来精力的に探求を続けている。特に、カラビ・ヤウ多様体の変形族とそれに付随する多変数超幾何微分方程式の性質に関する研究を長く継続している細野教授は、"はやり"の研究に惑わされるのが嫌いな研究者である。

-

- ミズタニ アキラ

教授[数値解析]

教授[数値解析]

-

- 水谷教授の研究分野は偏微分方程式の近似解法、特に最近は、地下水の流れを表すポーラスメディア方程式を重点的に扱っている。数値計算で解の様子を確かめながら研究するのが応用数学の面白いところ、と教授は語る。最近の卒業研究のテーマは、国産の数値積分公式として名高い、高橋、森両教授の『DE公式』。近似についての理論的な考察が、コンピュータによる数値計算で面白いように良い近似を与えてくれる。それが新たな理論探求の原動力になっているようだ。趣味は写真撮影。大学構内の馬場近くの紅葉がお気に入りで、この紅葉をバックにゼミ卒業生の記念撮影をするのが毎秋の恒例となっている。日本応用数理学会論文賞を受賞

-

- ヤジマ ケンジ

教授[偏微分方程式・数理物理学]

教授[偏微分方程式・数理物理学]

-

- 量子力学の基礎方程式であるシュレーディンガー方程式は、数理的にみてもきわめて豊かな研究対象だ。谷島教授は、シュレーディンガー方程式の数理的研究で世界的に知られる重鎮である。関数解析の手法を用いてこの方程式のもつ美しい性質を次々と解明している。時間周期系の理論や、量子力学的な散乱断面積の不思議なふるまいを解明した業績は有名だ。波動作用素の空間でのふるまいについての教授の結果は多くの数学者に応用されている。業績とは裏腹に気さくなおじさんという風貌の谷島教授だが、実際、見かけ通りの飾らない人柄で内外の多くの数学者に敬愛されている。2007〜08年度日本数学会理事長。日本数学会賞秋季賞を受賞

-

- ヤマダ スミオ

教授[微分幾何学・幾何解析]

教授[微分幾何学・幾何解析]

-

- いろいろな空間の地図を描くことを仕事とする「幾何学者」である。近代の地図の歴史においては、ガウスから始まりリーマンそしてアインシュタインという立役者たちによって、幾何学という土俵にごく自然に解析学(微分方程式)と物理学(場の理論)が持ち込まれてきた。山田教授もその流れに刺激を受けつつ、一般相対性理論および幾何構造の変形理論という分野を中心に、気になる空間を探し出し、そしてその空間の地図を描いてきた。数学の言葉は時にその高い専門性ゆえに強面であるが、それにひるむことのないように素朴な好奇心を育てることを日々心がけている。

-

-

中学の頃、習っていた先生に教えてもらったことがきっかけで、それまであまり興味のなかった数学を「面白い」と思うようになりました。興味のある分野を深く勉強したいと思い、大学も数学科に進学し、1年生のときには高校までの勉強よりも数学の奥深さを知ることができました。

様々な分野を学習し、先生方に丁寧に教えていただくうち、分野ごとのつながりや高校までの数学との関連性も見つけられるようになってきて、次第に勉強自体も楽しく感じられるようになりました。

必修科目では講義とセットで演習の授業があるのですが、演習では講義で先生に教わった知識を生かし、実際に問題を解いていきます。この時間は回りの友人と協力しながら進めていくので、難しい問題を一緒に解決できたときには非常に達成感があります。今から、4年生では是非、ゼミで整数論を学んでみたいと思っています。

現在、塾講師のアルバイトもしていますが、教えているときに生徒から「分かった!」という反応が返ってくると、とても嬉しく感じ、より教員への憧れが強くなります。

自分自身がそうであったように、いつか誰かに数学の面白さを教えたいと思っています。

-

-

-

大学院に進学して良かったと感じることは、勉強に対してより多くの時間を費やすことができることです。大学時代には卒業単位に加えて教職科目も履修していたので授業数も多く、さらに部活動にも所属していたので自分の興味にそった勉強をする時間がほとんどありませんでした。しかし大学院では、卒業単位も少なく部活動も無いので、研究に専念できる時間が格段に増えました。時間がある分、予習や復習をすることができ、大学の時よりもはるかに研究が充実しています。

また、やりがいに感じることも増え、その一つが大学4年生の指導に当たっていることです。教わる立場から教える立場になり、目線が変わると同じ内容でも新たに得られることもあり、自分自身の勉強にもなっています。

大学院では研究に対して多くの時間を割くことが出来る点に加えて、自主的に研究することが求められます。大学では必修科目の通りに数学に関する広い分野を学びましたが、大学院では自分の専門である分野を中心に履修を組むので、他大学の講義を履修したり、自分で修士論文に向けてのテーマを決めたりと、より自由に研究できる環境が整っていると実感しています。

-

-

-

現在、外資系コンピュータ会社で、クラウド事業のオペレーション・マネージャを務めています。

大学卒業後、外資系コンピュータ会社にソフトウェア・エンジニアとして入社し、大型コンピュータ・システムのソフトウェア開発業務に就きました。その後、公共事業のITシステム・エンジニア、ソフトウェア製品開発のマネージャ、経営企画のスタッフを経て、新規事業開発関連の業務に就いています。

大学時代の思い出として印象深いのは、4年次に選択した「数値解析」のゼミです。毎週のゼミでは教授の部屋で講義やアドバイスを受け、計算機センターでプログラム開発に取り組みました。授業やゼミを通してアイデアを形にするプログラミングの楽しさを知り、社会基盤となるITへの興味が育まれました。また、ゼミの合間に教授が煎れてくれるコーヒーをいただきながら会話を楽しんでいたことを思い出します。

学科の学生は総勢50名ほどでしたから、教授が主催する高尾山登山やみかん狩り等、楽しい思い出も沢山つくることができました。卒業後も長く繋がっていられるのは、この当時の親交のお陰だと思います。

- 1986年3月 学習院大学理学部数学科卒業

- 1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社にエンジニアとして入社しソフトウェア製品開発に従事

- 2006年2月 本社 経営企画部へ異動

- 2010年5月 新規事業開発部門に異動し現在に至る

-

-

-

- アカオ カズオ

教授[複素多様体・代数幾何]

教授[複素多様体・代数幾何]

- 1次元複素多様体といえば、複素数の世界では曲線のことだが、実数の世界から見れば曲面ということになる。赤尾教授は、高次元複素多様体の構造を、主に複素構造の変形の観点から調べている。特に、2次元以上の場合、代数的でないコンパクト複素多様体が存在するが、このような多様体を研究対象として、位相的構造や自己同型群などの研究を精力的につづけている。最近は、代数多様体の分岐被覆の構成の問題にも興味を持っているとのこと。難解な講義をすることで有名だが、その割に単位認定は意外と甘いらしい。

-

- カワサキ テツロウ

教授[位相幾何学]

教授[位相幾何学]

- 川㟢教授はユークリッド空間の中の曲面の幾何学、位相幾何学を研究している。球面(ボールの表面のような曲面)は穴をあけなければ裏返すことはできないが、面と面との交差を許せば裏返すことができる。その方法をどのように記述すればいいか、どうすれば新しい方法を発見できるかと、日夜、計算用紙を裏返しながら、研究に励んでいる。余技として、コンピュータを用いて曲面の画像をつくることも得意で、日本数学会のマークとして使われているミカンの中に結んだ管が入っているような曲面は彼が描いたものである。

-

- ナカジマ ショウイチ

教授[整数論]

教授[整数論]

- 中島教授は、正標数の体の上の代数曲線を研究分野としてきた。これは、整数論的な視点から見た幾何学とも言えるもので、曲線の代数的基本群の性質や被覆のガロア群の表現の決定など、微妙な扱いを要する事柄に力を発揮してきた。これまで整数論と代数幾何学のはざまを彷徨ってきた、と語る教授だが、最近では代数体の岩澤理論など純整数論的な研究も盛んにおこなっている。それでも、整数論の対象である代数体を、代数曲線との類似を通して考えるという視点に魅力を感じているとのこと。本人は(数学者の中では)常識人であることを自負していて、数学の研究成果をいかにわかりやすく伝えるか、ということにも苦心している。

-

- ナカノ シン

教授[代数的数論]

教授[代数的数論]

- 数論の興味ある問題は、しばしば、代数体の重要な不変量である『イデアル類群』の構造を見ることに帰着されるが、その性質の多くは未だ厚いベールに包まれている。当大学の卒業生である中野教授は、大学院時代から一貫して、代数体のイデアル類群の構造を詳しく調べている。学習院在学中に古典理論をじっくりと勉強できたことが今日の研究に大変役立っている、とのこと。フェルマーの最終定理解決に使われた楕円曲線にも興味を持っているが、それもある特別な代数体の研究から派生したもので、気持ちはつねにイデアル類群にある、と言い訳じみたことを言っている。

-

- ナカノ フミヒコ

教授[偏微分方程式・数理物理学]

教授[偏微分方程式・数理物理学]

- 金属、アモルファス、準結晶中の電子の振舞を記述するエルゴード的シュレーディンガー方程式は、そのポテンシャルの大域的構造により様々なスペクトル構造を持ち、数学的にも魅力的な研究対象である。その面白さに魅せられて、中野教授は十数年にわたって研究に打ち込み次々と成果をあげてきた。研究は一筋縄ではいかないが、暗中模索を楽しんで(苦しんで?)いると語る教授。最近は、ランダムシュレーディンガー作用素の準位統計と、統計力学の模型であるダイマーモデルの研究に携わっている。より一層の幅広い活躍が期待される数学者である。第3回福原賞受賞

-

- ホソノ シノブ

教授[複素多様体・数理物理学]

教授[複素多様体・数理物理学]

- 現代数学と理論物理学が急接近した90年代初頭、純粋数学の研究対象であるカラビ・ヤウ多様体に”弦理論”と呼ばれる理論物理からの新しい視点が加わり、特にミラー対称性という数学者が思いもしなかった不思議な対称性が見つかった。その90年代に研究生活を始めた細野教授は「ミラー対称性に関わる数理現象から数学的事象を読み取る」ことを目標に掲げて、以来精力的に探求を続けている。特に、カラビ・ヤウ多様体の変形族とそれに付随する多変数超幾何微分方程式の性質に関する研究を長く継続している細野教授は、"はやり"の研究に惑わされるのが嫌いな研究者である。

-

- ミズタニ アキラ

教授[数値解析]

教授[数値解析]

- 水谷教授の研究分野は偏微分方程式の近似解法、特に最近は、地下水の流れを表すポーラスメディア方程式を重点的に扱っている。数値計算で解の様子を確かめながら研究するのが応用数学の面白いところ、と教授は語る。最近の卒業研究のテーマは、国産の数値積分公式として名高い、高橋、森両教授の『DE公式』。近似についての理論的な考察が、コンピュータによる数値計算で面白いように良い近似を与えてくれる。それが新たな理論探求の原動力になっているようだ。趣味は写真撮影。大学構内の馬場近くの紅葉がお気に入りで、この紅葉をバックにゼミ卒業生の記念撮影をするのが毎秋の恒例となっている。日本応用数理学会論文賞を受賞

-

- ヤジマ ケンジ

教授[偏微分方程式・数理物理学]

教授[偏微分方程式・数理物理学]

- 量子力学の基礎方程式であるシュレーディンガー方程式は、数理的にみてもきわめて豊かな研究対象だ。谷島教授は、シュレーディンガー方程式の数理的研究で世界的に知られる重鎮である。関数解析の手法を用いてこの方程式のもつ美しい性質を次々と解明している。時間周期系の理論や、量子力学的な散乱断面積の不思議なふるまいを解明した業績は有名だ。波動作用素の空間でのふるまいについての教授の結果は多くの数学者に応用されている。業績とは裏腹に気さくなおじさんという風貌の谷島教授だが、実際、見かけ通りの飾らない人柄で内外の多くの数学者に敬愛されている。2007〜08年度日本数学会理事長。日本数学会賞秋季賞を受賞

-

- ヤマダ スミオ

教授[微分幾何学・幾何解析]

教授[微分幾何学・幾何解析]

- いろいろな空間の地図を描くことを仕事とする「幾何学者」である。近代の地図の歴史においては、ガウスから始まりリーマンそしてアインシュタインという立役者たちによって、幾何学という土俵にごく自然に解析学(微分方程式)と物理学(場の理論)が持ち込まれてきた。山田教授もその流れに刺激を受けつつ、一般相対性理論および幾何構造の変形理論という分野を中心に、気になる空間を探し出し、そしてその空間の地図を描いてきた。数学の言葉は時にその高い専門性ゆえに強面であるが、それにひるむことのないように素朴な好奇心を育てることを日々心がけている。

-