-

-

3年生の後期に、仲間と熱力学の自主ゼミをはじめ、講義で学んだ内容とは違う視点から熱力学を学んだことが良い刺激になりました。はじめは10人ぐらいでスタートしたものが最終回は4人しか残りませんでしたが、内容の濃い議論ができ、とても良い思い出になりました。ちなみにその4人は全員、いま私と同じ理論研に居ます。

また、物理学科や化学科では、毎年12月になると「闇の研究室紹介(通称:闇研)」というイベントが開かれます。これは教員立ち入り禁止のもとで4年生が研究室の実情を下級生にプレゼンする伝統的なイベントです。各研究室のいい情報だけではなく、闇、すなわち辛いこと、苦しいこともあけっぴろげに教えてもらえるのです。3年生は来年度に所属する研究室を決めなければならないのですが、この「闇研」が大いに参考になっており、こういうことがイベントとして行われるのが学習院独自の良さだと思っています。

3年生の夏休みには、私を含めた山岳部員3人とインド・ヒマラヤの未踏峰(6070m)に世界初登頂も果たし、その山に「ギャルモ・カンリ」という名前をつけました。勉強だけでなく幅広い充実した活動ができるのも、学習院の魅力だと感じています。

-

-

修士2年になり、専門の方が集まる学会で発表する機会も増えました。自分の成果を多くの方々に披露できる瞬間は、非常にやりがいを感じる瞬間です。最先端の研究をしている方が私の成果に興味を持ってくださり、「それはすごい!」と驚かれるのも嬉しいですし、そこで見つけた新しい課題を次の研究に生かすこともとても重要だと感じています。

学会で発表するようになり、平野先生(研究室の教授)の研究室メンバーだというと他大学の先生や学生さんから「あぁ、平野先生のところの学生さんなんですね」という反応や「学習院といえば田崎教授が有名ですね」という反応をいただくので、アカデミックの世界では、本当に有名な先生が多いのだと改めて知らされました。そんな有名な先生方も実は気さくで親しみやすく、研究についてだけでなく音楽などの他愛もない話ができるくらい距離が近いです。

私は、大学に入るまで自分に自信がもてなかったのですが、いま研究室で最先端の研究をし、多くの活躍の場を与えていただいたことで自信もつきました。大学選びで必要なことはレベルや知名度ではなく、大学の雰囲気や自分が頑張れる環境があるかどうかではないかと思っています。

-

-

学問の知識だけでなく、問題に立ち向かう姿勢やプレゼンテーションの準備などについても、少人数教育のなかで丁寧に(時には厳しく)指導してもらったことを覚えています。社会に出てから、そういう教育の重要性をますます痛感しています。今は後輩たちに「流体力学」を講義していますが、「考える大切さ」を感じてもらうよう心がけています。

- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 航空技術部門

- 1990年 3月学習院大学理学部卒業

- 1995年 3月東京農工大学大学院博士後期課程修了

- 1995年 4月東京大学大学院理学系研究科大学院研究生

- 1995年10月科学技術庁航空宇宙技術研究所科学技術特別研究員

- 1997年10月航空宇宙技術研究所研究員

- 2002年 4月独立行政法人航空宇宙技術研究所主任研究員(2003年10月より独立行政法人宇宙航空研究開発機構と改称)

- 2004年 4月青山学院大学客員准教授(連携大学院方式)を兼務

- 【業務等】次世代超音速実験機の摩擦抵抗を低減するため、境界層の層流-乱流遷移の研究に従事。「次世代超音速機技術の研究」プロジェクトでは2005年10月に実施した小型超音速実験機の飛行実験で主翼の性能実証を担当。2003年度から物理学科の卒業研究を指導。2009年度から流体力学の講義を担当。

- 【受賞等】社団法人 日本航空宇宙学会 第38期・第39期理事第10回「空を愛する女性たちを励ます賞」(社団法人 日本女性航空協会)

-

-

- アラカワ イチロウ

教授[表面物理学・真空物理学]

教授[表面物理学・真空物理学]

-

- 趣味は山登り。「山も物理も、その中にいること、その中を歩くことが楽しい。そこが未知の世界ならば、なおさら楽しい」と語る荒川教授にとっての「未知の世界」は、最新の技術で作り出した限りなく平らで汚れのない物質の表面だ。それは基礎科学と先端技術の双方に通じる重要な研究の舞台である。荒川教授は、金属表面に吸着した分子の集団的挙動を初めて明らかにしたパイオニアだ。表面研究の実験には1兆分の1気圧以下のよい真空が必要であり、逆によい真空を得るためには表面についての知識が不可欠だという。1京分の1気圧という人類にとって極限の真空を開拓するという夢に、物理学の基礎的な視点から挑戦している。熊谷記念真空科学論文賞、真空技術賞を受賞

-

- イダ ダイスケ

教授[一般相対論・宇宙論]

教授[一般相対論・宇宙論]

-

- われわれの時空そのものを記述する一般相対論は、現代の宇宙論の必須の言語である。井田教授は、膜宇宙論モデルの提唱、高次元ブラックホールの一意性の証明などで世界に知られる相対論・宇宙論の若手の研究者だ。宇宙に興味を持つ好奇心旺盛な学生たちの素朴な疑問に楽しくつきあいながらも、加速器によるブラックホール生成など最先端の野心的なテーマに挑みつづける。現代物理学の究極の難問である重力の量子化をも視野にいれているという。モーツァルトとバッハをこよなく愛し、自らもピアノなどの楽器を演奏する。夕暮れの理学部棟の屋上では、井田教授の奏でるリコーダーの調べを聞くことができる。

-

- ウダガワ マサフミ

准教授[物性物理学理論]

准教授[物性物理学理論]

-

- 物理学科でもっとも若い宇田川准教授の研究テーマは「フラストレーション」。「ものごとが落ち着いたところにうまく収まらない」状態を表わす科学用語だが、身近な氷や、様々な磁性体で広く見られる面白い現象だ。宇田川准教授は、氷とよく似た構造をもつ「スピンアイス」と呼ばれる磁性体の研究で世界的に知られている。スピンアイスの研究を足がかりに、新しい量子多体状態であるスピン液体の創出、理論物理学の最大の難問の一つの強相関電子系の理解、ガラスや準周期系など古くから知られている魅力的な物質系でのブレークスルーなど、遠大な目標に向けて研究を進めている。目下,スピンアイスのこれまでの研究の集大成の本(英語)を編集中。執筆と原稿集めに四苦八苦している。家庭では、趣味と実益(?)を兼ねて難しい料理に挑戦しては失敗し、家の中にフラストレーションを生み出しているという。日本物理学会若手奨励賞を受賞

-

- タカハシ トシヒロ

教授[物性物理学実験・低温電子物性]

教授[物性物理学実験・低温電子物性]

-

- 「有機物」というと生物や化学の研究対象のように思いがちだが、物理学の世界でも近年「有機導体」と呼ばれる電気を流す新しいタイプの有機物が注目を集めている。高橋教授は、有機導体における超伝導や金属・絶縁体転移などの研究で世界をリードする実験家だ。研究室では、メンバーが一体となって、新しい物質の合成から様々な物理的測定までを幅広く手がける。量子物理学の基礎への貢献と、人類の未来を拓く新物質の開発という二つの大目標をにらみながら日夜研究に励んでいるという。科学研究費(特定領域)の補助で実施された新物質探索のための巨大プロジェクトでは全国の数十のグループを束ねる代表をつとめた、有機導体の分野のリーダーだ。髭がトレードマークの高橋教授は、大学院生時代に歌手としてレコードを出したほどの美声の持ち主でもある。

-

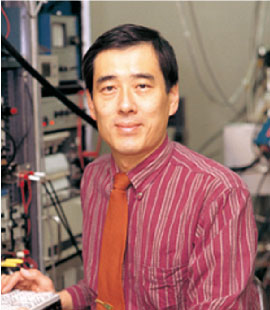

- タザキ ハルアキ

教授[理論物理学・統計物理学・数理物理学]

教授[理論物理学・統計物理学・数理物理学]

-

- 統計物理学とは、原子や分子など極微の要素についての法則から、目に見える世界での多彩な現象や法則を導く営みであり、現代物理学の柱のひとつである。若くして学習院に着任した田崎教授も、今は世界的に知られる統計物理の中堅の理論家である。研究テーマは多彩だが、磁石の起源に迫る田崎モデル、量子スピン液体のAKLTモデルなどの業績は内外の教科書に取り上げられている。今も、統計力学の基礎の確立、非平衡統計力学の建設など、大胆な未解決テーマに挑みつづける。妥協を許さない厳格な研究スタイルとは対照的に講義にはギャグも混じる。大学HPに掲載中の「日々の雑感的なもの」も広く読者を得て好評だ。第1回久保亮五記念賞を受賞

-

- ニシザカ タカユキ

教授[生物物理学]

教授[生物物理学]

※生命科学専攻物理学科所属

-

- 「地球上でもっとも小さいモーターがどこにあるか知っていますか?実は、ぼくらの体の中にたくさんあるんですよ」とエネルギッシュに語る物理学科の若手メンバー西坂教授の専門は1分子生物物理学。日本が世界をリードする研究分野だ。細胞内のミトコンドリアにあるATP合成酵素は、実は軸をくるくると回すモーターであるという。その大きさはわずか10万分の1ミリ。たったひとつの分子がモーターとして働くのだ。西坂教授は、自ら発明したレーザー顕微鏡を用いて、この小さな分子機械が燃料のATPを取り込む様子をありありと観察することに世界で初めて成功した。同世代の若手研究者たちと活発に交流しながら、新しい研究室で学生と共に分子機械の謎を解明しようとしている。学術振興会賞を受賞

-

- ヒラノ タクヤ

教授[量子光学]

教授[量子光学]

-

- 素粒子の運動が量子力学に従う事は良く知られているが、実は、光も量子力学に支配されている。量子力学が生み出すさまざまな不思議な現象を、最先端の光学技術であやつるのが量子光学だ。平野研究室は、ボース・アインシュタイン凝縮の研究などで知られる国内有数の量子光学の研究グループである。量子暗号通信(絶対に盗聴できない通信!)や超高精度測定など未来のハイテク技術をにらみながら、じっくりと基礎の研究を進めている。一人ひとりが、世界の神秘に心を踊らせながら、個性を発揮して楽しく研究できる研究室をめざしているという。

-

- ワタナベ マサヒト

教授[結晶成長・結晶工学]

教授[結晶成長・結晶工学]

-

- 渡邉教授は、企業の研究所で最先端の技術開発を手がけたキャリアをもつ。次世代の情報機器のための大口径シリコン単結晶の育成法として注目を集めるEMCZ法は渡邉教授の発明である。シリコン融液の流れを電磁気的な力で制御するという非凡な着想を実用的な技術にまで高めた成果は高く評価されている。現在は、結晶成長の原子レベルでのメカニズム解明を目指し、液体構造と物性の関係を明らかにするという基礎的な難問にじっくりと取り組んでいる。必要に応じて研究室を飛びだし、大型放射光施設SPring-8など外部の施設でも実験をおこなう。宇宙ステーションでの微少重力環境での実験も構想中という。技術開発に真に有用な基礎研究の新しい姿を求めて、渡邉教授のチャレンジはつづく。

-

-

3年生の後期に、仲間と熱力学の自主ゼミをはじめ、講義で学んだ内容とは違う視点から熱力学を学んだことが良い刺激になりました。はじめは10人ぐらいでスタートしたものが最終回は4人しか残りませんでしたが、内容の濃い議論ができ、とても良い思い出になりました。ちなみにその4人は全員、いま私と同じ理論研に居ます。

また、物理学科や化学科では、毎年12月になると「闇の研究室紹介(通称:闇研)」というイベントが開かれます。これは教員立ち入り禁止のもとで4年生が研究室の実情を下級生にプレゼンする伝統的なイベントです。各研究室のいい情報だけではなく、闇、すなわち辛いこと、苦しいこともあけっぴろげに教えてもらえるのです。3年生は来年度に所属する研究室を決めなければならないのですが、この「闇研」が大いに参考になっており、こういうことがイベントとして行われるのが学習院独自の良さだと思っています。

3年生の夏休みには、私を含めた山岳部員3人とインド・ヒマラヤの未踏峰(6070m)に世界初登頂も果たし、その山に「ギャルモ・カンリ」という名前をつけました。勉強だけでなく幅広い充実した活動ができるのも、学習院の魅力だと感じています。

-

-

-

修士2年になり、専門の方が集まる学会で発表する機会も増えました。自分の成果を多くの方々に披露できる瞬間は、非常にやりがいを感じる瞬間です。最先端の研究をしている方が私の成果に興味を持ってくださり、「それはすごい!」と驚かれるのも嬉しいですし、そこで見つけた新しい課題を次の研究に生かすこともとても重要だと感じています。

学会で発表するようになり、平野先生(研究室の教授)の研究室メンバーだというと他大学の先生や学生さんから「あぁ、平野先生のところの学生さんなんですね」という反応や「学習院といえば田崎教授が有名ですね」という反応をいただくので、アカデミックの世界では、本当に有名な先生が多いのだと改めて知らされました。そんな有名な先生方も実は気さくで親しみやすく、研究についてだけでなく音楽などの他愛もない話ができるくらい距離が近いです。

私は、大学に入るまで自分に自信がもてなかったのですが、いま研究室で最先端の研究をし、多くの活躍の場を与えていただいたことで自信もつきました。大学選びで必要なことはレベルや知名度ではなく、大学の雰囲気や自分が頑張れる環境があるかどうかではないかと思っています。

-

-

-

学問の知識だけでなく、問題に立ち向かう姿勢やプレゼンテーションの準備などについても、少人数教育のなかで丁寧に(時には厳しく)指導してもらったことを覚えています。社会に出てから、そういう教育の重要性をますます痛感しています。今は後輩たちに「流体力学」を講義していますが、「考える大切さ」を感じてもらうよう心がけています。

- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 航空技術部門

- 1990年 3月学習院大学理学部卒業

- 1995年 3月東京農工大学大学院博士後期課程修了

- 1995年 4月東京大学大学院理学系研究科大学院研究生

- 1995年10月科学技術庁航空宇宙技術研究所科学技術特別研究員

- 1997年10月航空宇宙技術研究所研究員

- 2002年 4月独立行政法人航空宇宙技術研究所主任研究員(2003年10月より独立行政法人宇宙航空研究開発機構と改称)

- 2004年 4月青山学院大学客員准教授(連携大学院方式)を兼務

- 【業務等】次世代超音速実験機の摩擦抵抗を低減するため、境界層の層流-乱流遷移の研究に従事。「次世代超音速機技術の研究」プロジェクトでは2005年10月に実施した小型超音速実験機の飛行実験で主翼の性能実証を担当。2003年度から物理学科の卒業研究を指導。2009年度から流体力学の講義を担当。

- 【受賞等】社団法人 日本航空宇宙学会 第38期・第39期理事第10回「空を愛する女性たちを励ます賞」(社団法人 日本女性航空協会)

-

-

-

- アラカワ イチロウ

教授[表面物理学・真空物理学]

教授[表面物理学・真空物理学]

- 趣味は山登り。「山も物理も、その中にいること、その中を歩くことが楽しい。そこが未知の世界ならば、なおさら楽しい」と語る荒川教授にとっての「未知の世界」は、最新の技術で作り出した限りなく平らで汚れのない物質の表面だ。それは基礎科学と先端技術の双方に通じる重要な研究の舞台である。荒川教授は、金属表面に吸着した分子の集団的挙動を初めて明らかにしたパイオニアだ。表面研究の実験には1兆分の1気圧以下のよい真空が必要であり、逆によい真空を得るためには表面についての知識が不可欠だという。1京分の1気圧という人類にとって極限の真空を開拓するという夢に、物理学の基礎的な視点から挑戦している。熊谷記念真空科学論文賞、真空技術賞を受賞

-

- イダ ダイスケ

教授[一般相対論・宇宙論]

教授[一般相対論・宇宙論]

- われわれの時空そのものを記述する一般相対論は、現代の宇宙論の必須の言語である。井田教授は、膜宇宙論モデルの提唱、高次元ブラックホールの一意性の証明などで世界に知られる相対論・宇宙論の若手の研究者だ。宇宙に興味を持つ好奇心旺盛な学生たちの素朴な疑問に楽しくつきあいながらも、加速器によるブラックホール生成など最先端の野心的なテーマに挑みつづける。現代物理学の究極の難問である重力の量子化をも視野にいれているという。モーツァルトとバッハをこよなく愛し、自らもピアノなどの楽器を演奏する。夕暮れの理学部棟の屋上では、井田教授の奏でるリコーダーの調べを聞くことができる。

-

- ウダガワ マサフミ

准教授[物性物理学理論]

准教授[物性物理学理論]

- 物理学科でもっとも若い宇田川准教授の研究テーマは「フラストレーション」。「ものごとが落ち着いたところにうまく収まらない」状態を表わす科学用語だが、身近な氷や、様々な磁性体で広く見られる面白い現象だ。宇田川准教授は、氷とよく似た構造をもつ「スピンアイス」と呼ばれる磁性体の研究で世界的に知られている。スピンアイスの研究を足がかりに、新しい量子多体状態であるスピン液体の創出、理論物理学の最大の難問の一つの強相関電子系の理解、ガラスや準周期系など古くから知られている魅力的な物質系でのブレークスルーなど、遠大な目標に向けて研究を進めている。目下,スピンアイスのこれまでの研究の集大成の本(英語)を編集中。執筆と原稿集めに四苦八苦している。家庭では、趣味と実益(?)を兼ねて難しい料理に挑戦しては失敗し、家の中にフラストレーションを生み出しているという。日本物理学会若手奨励賞を受賞

-

- タカハシ トシヒロ

教授[物性物理学実験・低温電子物性]

教授[物性物理学実験・低温電子物性]

- 「有機物」というと生物や化学の研究対象のように思いがちだが、物理学の世界でも近年「有機導体」と呼ばれる電気を流す新しいタイプの有機物が注目を集めている。高橋教授は、有機導体における超伝導や金属・絶縁体転移などの研究で世界をリードする実験家だ。研究室では、メンバーが一体となって、新しい物質の合成から様々な物理的測定までを幅広く手がける。量子物理学の基礎への貢献と、人類の未来を拓く新物質の開発という二つの大目標をにらみながら日夜研究に励んでいるという。科学研究費(特定領域)の補助で実施された新物質探索のための巨大プロジェクトでは全国の数十のグループを束ねる代表をつとめた、有機導体の分野のリーダーだ。髭がトレードマークの高橋教授は、大学院生時代に歌手としてレコードを出したほどの美声の持ち主でもある。

-

- タザキ ハルアキ

教授[理論物理学・統計物理学・数理物理学]

教授[理論物理学・統計物理学・数理物理学]

- 統計物理学とは、原子や分子など極微の要素についての法則から、目に見える世界での多彩な現象や法則を導く営みであり、現代物理学の柱のひとつである。若くして学習院に着任した田崎教授も、今は世界的に知られる統計物理の中堅の理論家である。研究テーマは多彩だが、磁石の起源に迫る田崎モデル、量子スピン液体のAKLTモデルなどの業績は内外の教科書に取り上げられている。今も、統計力学の基礎の確立、非平衡統計力学の建設など、大胆な未解決テーマに挑みつづける。妥協を許さない厳格な研究スタイルとは対照的に講義にはギャグも混じる。大学HPに掲載中の「日々の雑感的なもの」も広く読者を得て好評だ。第1回久保亮五記念賞を受賞

-

- ニシザカ タカユキ

教授[生物物理学]

教授[生物物理学]

※生命科学専攻物理学科所属

- 「地球上でもっとも小さいモーターがどこにあるか知っていますか?実は、ぼくらの体の中にたくさんあるんですよ」とエネルギッシュに語る物理学科の若手メンバー西坂教授の専門は1分子生物物理学。日本が世界をリードする研究分野だ。細胞内のミトコンドリアにあるATP合成酵素は、実は軸をくるくると回すモーターであるという。その大きさはわずか10万分の1ミリ。たったひとつの分子がモーターとして働くのだ。西坂教授は、自ら発明したレーザー顕微鏡を用いて、この小さな分子機械が燃料のATPを取り込む様子をありありと観察することに世界で初めて成功した。同世代の若手研究者たちと活発に交流しながら、新しい研究室で学生と共に分子機械の謎を解明しようとしている。学術振興会賞を受賞

-

- ヒラノ タクヤ

教授[量子光学]

教授[量子光学]

- 素粒子の運動が量子力学に従う事は良く知られているが、実は、光も量子力学に支配されている。量子力学が生み出すさまざまな不思議な現象を、最先端の光学技術であやつるのが量子光学だ。平野研究室は、ボース・アインシュタイン凝縮の研究などで知られる国内有数の量子光学の研究グループである。量子暗号通信(絶対に盗聴できない通信!)や超高精度測定など未来のハイテク技術をにらみながら、じっくりと基礎の研究を進めている。一人ひとりが、世界の神秘に心を踊らせながら、個性を発揮して楽しく研究できる研究室をめざしているという。

-

- ワタナベ マサヒト

教授[結晶成長・結晶工学]

教授[結晶成長・結晶工学]

- 渡邉教授は、企業の研究所で最先端の技術開発を手がけたキャリアをもつ。次世代の情報機器のための大口径シリコン単結晶の育成法として注目を集めるEMCZ法は渡邉教授の発明である。シリコン融液の流れを電磁気的な力で制御するという非凡な着想を実用的な技術にまで高めた成果は高く評価されている。現在は、結晶成長の原子レベルでのメカニズム解明を目指し、液体構造と物性の関係を明らかにするという基礎的な難問にじっくりと取り組んでいる。必要に応じて研究室を飛びだし、大型放射光施設SPring-8など外部の施設でも実験をおこなう。宇宙ステーションでの微少重力環境での実験も構想中という。技術開発に真に有用な基礎研究の新しい姿を求めて、渡邉教授のチャレンジはつづく。

-