�y99�Łz

�ĉp�ɂ����闼���x����Ɗ�Ƃ̃p�t�H�[�}���X�i�U�j

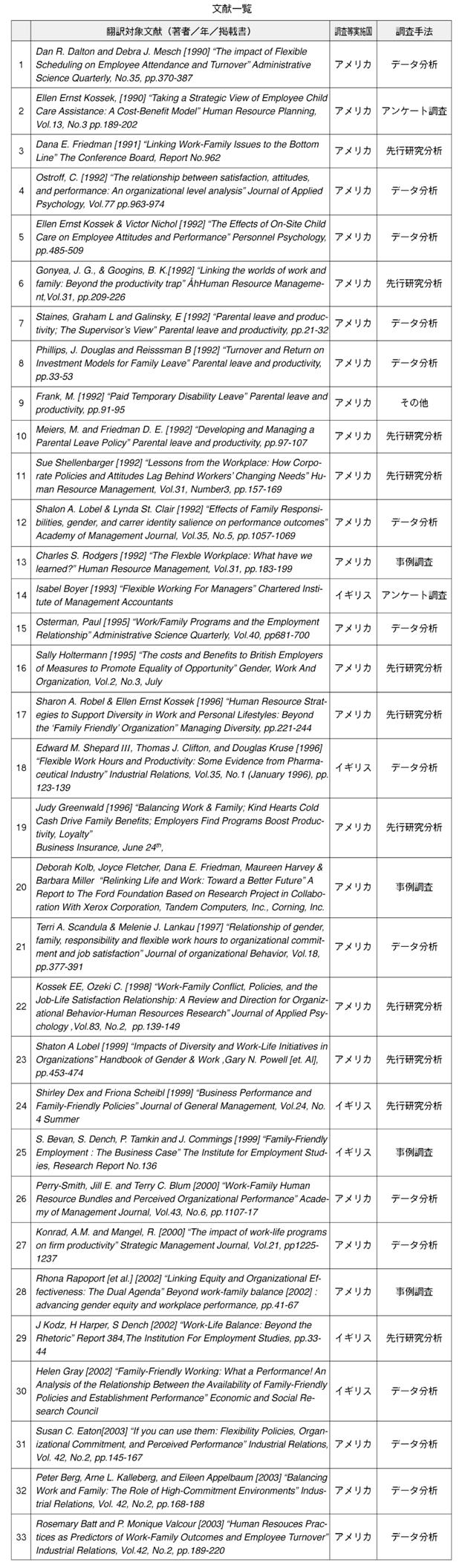

�\�\�����x����Ɗ�ƃp�t�H�[�}���X�Ɋւ���C�O�����̃T�[�x�C�\�\

�����@����A�e��@�@��

�T�D�͂��߂�

�U�D��Ȓ�������

�@�P�D�p�t�H�[�}���X�w�W�̐���

�@�Q�D�����x����̐���

�@�R�D��Ȓ��������i�ȏ��41����4���j

�@�@�i1�j�f�[�^�ɂ�镪���i�ȉ��{���j

�@�@�@�@�e�����x���{��̌���

�@�@�@�A�����x���{���ʂސE��̓���

�@�@�@�B�����x���{���ʂނ��߂̗v�f

�@�@�i4�j�p�[�g�^�C���̊Ǘ��E�̐��Y��

�����x����ƈꌾ�Ō����Ă��C�玙�E���x�Ɛ��x�Ƃ����������Ԃ̋x�Ƃ�F�߂鐧�x����C�Ζ����Ԃ�Z��������C�]�ƈ����d���Ɖƒ�𗼗����₷���悤�ɏ]�ƈ��̓s���ɂ���ċΖ����Ԃ�Ζ��ꏊ�����R�ɐݒ肷�邱�Ƃ��ł��鐧�x�C�{�݂�T�[�r�X�̗��p�ɑ���o�ϓI�x�����x�C���Ə����ɑ�������ݒu������C�ߗׂ̎{�݂ƒ�g����Ȃǂ̎{��ȂǗl�X�ł���B

���̍��ł́C�]�ƈ��̃����[���C�R�~�b�g�����g�C���E���C���㍂�Ȃǂ̃p�t�H�[�}���X�ɑ��āC�X�̐��x���ǂ̂悤�ȉe����^���Ă��邩�𐧓x���ƂɌ����������ɂ��ďЉ��y100�Łz����B

�܂��C�d���Ɖƒ�̗����Ƃ����_�ɂ����āC�ł����x�Ƃ��Ď��グ���邱�Ƃ������玙�Ɋւ��鐧�x���猩�Ă݂�B

Ellen Ernst Kossek & Victor Nichol [1992] �́C�������𗘗p���Ă���]�ƈ��O���[�v�Ƒ��������p�̂��߂ɑҋ@���Ă���]�ƈ��O���[�v�̋Ɩ��ԓx�C�蒅���Ȃǂɑ���Ⴂ������Ƌ��ɁC��Ђɂ��玙�x���i���Ə�����������玙�T�[�r�X���邽�߂̌o�ϓI�x���j���]�ƈ��ɗ^����e���ɂ��čl�@���Ă���B

�����́C���Ə�����������10�N�ȏ�ۗL����č��������ɂ���2�̑�K�͂ȕa�@��ΏۂɁC�����̕a�@�ɋΖ����C�������𗘗p���邱�Ƃ��K�v�Ȏq�ǂ���L����]�ƈ��ɑ��ėX���ɂ��A���P�[�g�����{����Ƌ��ɁC�����̏]�ƈ��̏�i�ɑ��ēd�b�ɂ��C���^�r���[�������s���Ă���1�B���͂́C���Ə����������̗��p���ʂ�]�����邽�߂ɁC�]���ϐ�����i�ɂ��p�t�H�[�}���X�Ɋւ���10���ڂ̕]���_2�Ə]�ƈ��̋Ɩ��ԓx�C�̗p��蒅�ɑ�����ʁC���Η��C���������p�ɑ���s���x���Ƃ����B�Ɨ��ϐ��́C�]�ƈ��������琫�ʁC�玙�Ɋւ���Ƒ��ɂ��x���̒��x�C�玙�x���ɑ����i�̎x���x���C��Ђ���̎x���ɑ���F���C�O���̈玙�x���T�[�r�X�̗��p�x���C�玙�Ɋւ�����̑傫���C�玙�x����Ɗe���̐��Y���Ƃ̊W3��7���ځC��i�ɑ��钲������玙�𗝗R�Ƃ������̕p�x��p���C�������ŏ����@�ɂ���ĕ��͂��Ă���B

���̌��ʁC�������𗘗p���Ă���]�ƈ��̕����ҋ@���X�g�O���[�v�ɔ�ׂċΑ��N���������C�蒅�����ǂ����ƁC���q�a���ȗ��̋x�Ɗ��Ԃ��Z�����ƁC���Ə����������ɑ���s�����������������ƁC����ɂ͎����̉�Ђ�F�l�E�m�l�Ɂu�ǂ���Ёv�Ƃ��Đ��E���̗p�ɑ��ăv���X�̉e���������炵�Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�܂���i�́C�������𗘗p���Ă���]�ƈ��O���[�v�̕����Ɩ��ԓx���ǂ��Ɗ����Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B����C�ҋ@���X�g�̃O���[�v�́C�Ƒ��̎x���ɗ���Ƃ��낪�傫���C�玙�Ɋւ������傫���Ɗ�����X���ɂ���C�d���Ɖƒ�̗����ɑ���p�������ɓI�ł��邱�Ƃ��킩�����B

�d���ɂ�����p�t�H�[�}���X�⌇�Η��ɑ��ẮC���O���[�v�Ƃ��L�ӂȌ��ʂ͓����Ă��Ȃ��B���̌��ʂ���Kossek & Nichol�́C��Ђɂ��������ݒu�Ȃǂ̈玙�x���́C�]�ƈ����d���Ɖƒ�𗼗����Ȃ���p���I�ɋΖ�����p����ϋɓI�Ɏx�����C�̗p��蒅�ɑ��Č��ʂ͂��邪�C�d���Ɖƒ�𗼗����Ȃ�������I�ɋƖ��𐋍s���C�����p�t�H�[�}���X�ݏo���Ă��邩�ǂ����͍���̌����ۑ�Ƃ��Ă���B�������C�M�҂͕a�@�g�D�͏]�ƈ��̋Α��N���ƊŌ�t�̃X�L���E�m�E�n�E�ɐ��̑��֊W����������J���s�ꐫ���d�v������X���������ƍl�y101�Łz����BKossek & Nichol�́C���Ə����������𗘗p����]�ƈ��Ɠ����ҋ@�����Ă���]�ƈ���ΏۂɃp�t�H�[�}���X�����r���Ă��邪�C����Ɉ玙�����Ă��Ȃ��]�ƈ��̃p�t�H�[�}���X���r���Đ��Y���������邱�Ƃɂ��C�玙�x�����g�D������Ӗ�����w���炩�ɂł���̂ł͂Ȃ����낤���B�p�t�H�[�}���X�Ȃǂ̐��Y���́C�J���҂̈ӗ~�C���ɐE��i�E���j�����x�Ƌ����W���Ă���ƍl������̂ŁC�����x���d���Ɖƒ�̃R���t���N�g���������C�J���҂̘J���ӗ~��E�ꖞ���x�����߂āC�d���Ɖƒ�̗����ƊW�̂Ȃ��J���҂Ɠ��l�̃p�t�H�[�}���X�ݏo�����Ƃ��ł���C�g�D�͗����x���������Ӗ������邩��ł���B

����C�M�҂��������������̒��ɂ́C�]���ϐ����p�t�H�[�}���X�w�W�Ƃ��C�Ɨ��ϐ��ɐE��Ɋւ��閞���x��p�������͂�1�C�ӗ~��p�������̂�1�������B�E�ꖞ���x��Ɨ��ϐ��Ƃ��������́C�����Ώۂ��w�Z�ł��邽�߁C��Ƒg�D����я]�ƈ��̃p�t�H�[�}���X�Ɩ����x�̊֘A�����l�@����ɂ͌��E������Ǝv���邪�C�����Œ������ʂ��ȒP�ɏЉ�Ă����B

���̒����iCheri Ostroff [1992]�j�́C�w�Z�g�D�ɂ����āC���t�̖����x��d���ɑ���p���Ɗw�Z�̃p�t�H�[�}���X�i���i����e�Ȗڂ̊w�Ɛ��сj��k�̍s���i�o�ȗ��C���ޗ��C��蔭�����j�C���t�̗��E���C�o�c���сi���͒��ɏڍׂ̐������j�Ȃǂ����������̂ł���B�f�[�^�́C�č��ƃJ�i�_�ɂ���363�̊w�Z4�ɑ��ẮC�w�Z���Ɗw�Z�̌�������]�����钲���i�Z���C���t�C���k��3�҂ɑ��Ď��{�j�������ʂ����p���Ă���B���_�́C���t�̖����x��d���ɑ���O�����Ȏp���Ɗw�Z�̃p�t�H�[�}���X�͑��֊W�ɂ���C���ɖ����x�͑S�Ă̊w�Z�̃p�t�H�[�}���X�w�W�Ƀv���X�̌��ʂ������炷���Ƃ����炩�ɂ���Ă���B���̂��Ƃ���C�J���҂̖����x�Ƒg�D�p�t�H�[�}���X��X�l�̐��Y���͊W��������Ɛ��@�����B����͊�ƃ��x���ł̌�����i�߂�K�v������C���̂悤�Ȓ����������ʂ̕��҂����B

����C�J���҂̎d���ɑ���ӗ~��Ɨ��ϐ��Ƃ��āC�O�N�x����̏��������d���̋ƐтƂ��ď]���ϐ��ɂ������͂́CSharon A. Lobel & Lynda

���ɁC�玙�Ɋւ��鐧�x�݂̂Ȃ炸�C�u�������v�ɂ��Ă��]�ƈ��ɍٗʂ�^���C�d���Ɖƒ�𗼗����₷��������邱�Ƃ�ړI�Ƃ������x�̌��ʂɂ��Č����������������y102�Łz�݂悤�B

Dan R. Dalton & Debra J. Mesch [1990] �́C�č��̑�K�͂Ȍ������Ƃ̐�����Ƃ̋��͂āC�����悤�ȋƖ����e���s���C�قړ����̏]�ƈ�����������2�̕����ΏۂɁC�_��ȋΖ����x5�������O���[�v�Ɛ��x�����Ȃ��O���[�v���r���āC���x�����O���[�v�̌��Η��Ǝ����I���E���ɗ^����e�������Ă���B�����́C�_��ȋΖ����x�̓����O�エ��ѐ��x�I���O��ɂ�����C�]�ƈ��̌��Η��Ǝ����I���E���̕ω����݂Ă���B���̂��߁C���x�����O��3�N�Ԃɂ����閈���̌��Η��C�����I���E����c�����C����ɐ��x�������1�N�Ԗ����ƏI����2�N�Ԃ̖����ɂ����Ă����̐��l�I�ω���c�������B���̎����ΏۂƂȂ���2�̃O���[�v�́C�����B�ɂ��铯��g�D�ɑ�����Z�p�n�̐E��ł���B��̓I�ɂ́C�ݔ���V���������t������C�ڋq������t�����@�B�₻�̃T�[�r�X���e�ɕs�����o���ۂɃT�[�r�X�S���҂֎掟���d���ł���B���͎�@�́C���Ԃ̘A�������琶����G�ߐ��Ȃǂ�r�����邽�߂�Autoregressive Integrated Moving Average

(ARIMA) ���f�������p���Ă���B�����Ƃ��ẮC���x�������O���[�v�ɂ����ẮC���x�����㌇�Η��Ǝ����I���E�����������C���x�I����͂����̒l���㏸����ƍl���C���x�����Ȃ��O���[�v�ɂ����Ă͎����̊J�n�E�I���Ɋւ�炸�C���Η��⎩���I���E���ɉ���ω��������Ȃ��Ƃ��Ă���B

���ʂ́C�_��ȋΖ����x�������O���[�v�ɂ����ẮC������Ɍ��Η��������������C���O���[�v�ɂ����Ă͕ω����Ȃ������B�����O���[�v�������I����2�N�Ō��Η��͌��ɖ߂��Ă��܂��Ă���B����C�����I���E���ɂ��ẮC���x�����ɂ��e�����Ȃ������B�������Dalton & Mesch�́C���ɂ��Ă͂ǂ̂悤�Ȏ��̘J���҂ɑ��ĉe�����������̂�������K�v������Ƃ��C����̌����ۑ�Ƃ��Ă���B�����I���E���ɂ��ẮC�������Ԃ�1�N�ԂƂ����Z���Ԃł��������ߕω����Ȃ������\��������Ƃ��Ă���B���̎������Z���ł��������Ƃ������̈�Ƃ��闝�R�́CNollen [1982]6 �����炩�̏_��ȋΖ����x�����Ă����Ƃɂ����闣�E�������������ɂ��B���̒������ʂɂ��ƁC���x��3�N�Ԉȏ���{���Ă����ƂƐ��x��1�N�ȉ��������{���Ă��Ȃ���Ƃł́C�O�҂̕�����҂ɔ�ׂė��E����36�����Ⴉ�����B

Dalton & Mesch�́C�_��ȋΖ����x�͑S�Ă̋Ǝ�܂��͓���g�D�̒��ł��S�Ă̐E��ɓK�p���邱�Ƃ�������Ƃ����N���Ă���B�������s������Ƃɂ����Ă��C�V�t�g�Ζ��̐����ɂ��镔��ɂ����Ă͓����x�̓����͓���C�S�ГI�ɐ��x���ł��Ȃ��̂ł���Γ����x�������I������p���I�Ɏ��{���邱�Ƃ͘J���g�����F�߂Ȃ��Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�C���x�K�p�\�ȕ���Ɛ��x�s�K�p�ȕ��傪����g�D���ɑ��݂���C�����̏]�ƈ������x�̓K�p���F�߂��Ă��镔��ւ̈ٓ�����]����\�������邽�߂ł���B�������C�E��ɂ���Ă͍����X�L����m����v������̂�����C�K��������]�ɉ����ĐE��ٓ����ł���Ƃ͌���Ȃ��B�����Ȃ�C�]�ƈ��̒��ɕs�����������܂�C�����I���E�������܂�댯��������B�܂��C����̒����ł́C��背�x���̊Ǘ��E�ɂ͏_��ȋΖ����x�͓K�p����Ȃ������B����ɂ���Dalton & �y103�ŁzMesch�́C�Ǘ��E���E��ɕs�݂ƂȂ鎞�ԑт��ł��Ă��܂��ƁC�]�ƈ��̊Ǘ���N���s���̂��C�Ɩ���̐ӔC�̏��݂͂ǂ�����̂��C�Ȃǂ̖�肪�������邱�Ƃɑ��Ċ�Ƃ��܂��\���ȏ������ł��Ă��Ȃ����߂��C�Ƃ��Ă���B�����̖��́C���x�����{���ĉ^�p���邤���Ƀm�E�n�E���~�ς���C�Ώ��@���ł��Ă������̂ƍl�����邪�C����ɂ��ẮC��q����Isabel Boyer [1993] ���_��ȓ�����������Ǘ��E�̐��Y���̍����◣�E���̒Ⴓ�𖾂炩�ɂ��Ă���C���̒��ŏڍׂɍl�@�������B

Edward M. Shepard �V,

Thomas J. Clifton & Douglas Kruse [1996] ���_��ȋΖ����x���]�ƈ��̃p�t�H�[�}���X�ɗ^������ʂɂ��Č����Ă���B�ނ�́C�č��̐�����33�Ђ�ΏۂɁC�_��ȋΖ����x�̗L���ɂ��]�ƈ���l������̔��㍂�ɑ���Ⴂ�C�_��ȋΖ����x�ɂ�����J���҂̍ٗʓx���Ɛ��Y���Ƃ̊W�́i���Y�����f���ɂ��j���Ă���B�Ɨ��ϐ��ɂ́C�_��ȋΖ����x�̗L���i0,1�ϐ��j�ƁC���x�̓��e7�C�]�ƈ����C���{��������p���Ă���B�������@�́C�e�Ђ֓d�b����їX�������ŏ_��ȋΖ����x�̓��e�ɂ��Ċm�F���Ă���B�܂��C�e�Ђ̏]�ƈ���l������̔��㍂�́C�č�3500�Ђ̍����f�[�^��~�ς��Ă���COMPUATAT��1981〜1991�N�̃p�l���f�[�^�����p���C�e�Ђ̏]�ƈ����ŏ��������l�����p���Ă���B���̌��ʁC�_��ȋΖ����x��L�����Ƃ́C����������Ȃ���Ƃ���10�����Y�����㏸���邱�Ƃ��m�F���Ă���B����ɁC�ނ�́C���x�̏_��i�_��ɋΖ����Ԃ��ł���]�ƈ��ɗ^����ꂽ�ٗʂ̓x���j���傫���قǐ��Y�������シ��Ƃ��Ă���B���̒����͒P��Y�ƂɌ���ꂽ���͂ł��邽�߁C�K���������̌��ʂ����̎Y�Ƃɂ������Ƃɑ��Ă���ʉ��ł��邩�ǂ����͖��炩�ł͂Ȃ����C�_��ȋΖ����x�̌��ʂ��p�t�H�[�}���X�w�W�ɑ��ĕ��͂����M�d�ȕ����ł���B�������C�������̒��҂��C���̕��͂ɑ��Ă͑��̐l�I�����Ǘ��{���ϐ�����������Ă��Ȃ����Ƃ�����̉ۑ�Ƃ��Ă����Ă���B���x���p�t�H�[�}���X�ɗ^������ʂɂ́C�g�D���̏��X�̕ϐ����֗^���Ă���B�����̕ϐ����ǂ��܂ʼn�������̂��C����ᖡ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����܂ŗ����x����̌X�̐��x���Ƃ̌��ʂ����Ă������C���x�������ɂ���Č��ʂ͈قȂ�̂ł��낤���B�܂����x�̓������݂̂Ȃ炸�C�����̐��x�̓����i�x�Ɛ��x���傩�C���l�ȓ������Ɋւ��鐧�x���傩�j�ɂ���Ă����ʂ͕ς��̂��C�Ƃ����^�₪���ɂ킢�Ă���B

Jill E. Perry-Smith & Terry C. Blum [2000] �́C�l�������{����X�ɓ�����������ꊇ���ē�������������ʂ��傫���Ƃ�����s�����iBecker & Gerhart [1996]8,

Pfeffer [1994]9�j�����ɁC�d���Ɖƒ�̗����x������l�I�����헪�̈�{��ƈʒu�Â��ꊇ�������������p�t�H�[�}���X�Ƀv���X�̉e�����y�ڂ��̂ł͂Ȃ����C�Ƃ��������𗧂ĂĂ���BPerry-Smith & Blum���C�����x������ꊇ�������邱�Ƃ��u�g�D�̉��l�����߂�v�ƍl�������_�I�w�i�Ƃ́C�����x����Ɍ��݂̏]�ƈ��������͏����̏]�ƈ��ɑ��đg�D�I�ȊS����ʈ������ے�������ʂ�����Ƃ������̂ł���B��̓I�ɂ͎��̂Ƃ���B�����x���C�]�ƈ��̎d���ȊO�̐����Ɉ��S����^���C�x���{�����炷���v�邱�ƂŁC�]�ƈ����u��Ђ͏]�ƈ����ɍl���Ă���v�y104�Łz�Ƃ�������������C����ɂ͑g�D�̐����ɑ���S�����߂đg�D�ڕW��B��������ӗ~�����܂�C�g�D�p�t�H�[�}���X�����߂�Ƃ������J�j�Y���ł���BPerry-Smith & Blum�́C���̂悤�Ȑ��x�Ƃ������琶�܂�鐸�_�̃��J�j�Y���̂悤�ȓ��I�����́C���҂��ȒP�ɖ͕�ł�����̂ł͂Ȃ����߁C���̃��J�j�Y�����m����������D�ʂ��ێ��ł���ƍl�����B�����āC�����x���{����ꊇ���ē������Ă���P�[�X�����Ȃ����Ƃ���C�����x������I�ɓ������Ă����Ƃ̕����C���x���̏��Ȃ���Ƃ����g�D�I�ȃp�t�H�[�}���X�������ƍl�����̂ł���B

���̉����ɑ��镪�͂́C�č�527��Ƃ̐l���������瓾��ꂽ�e�Ђ̐��x�Ɋւ���A���P�[�g�����i�S���g�D�����FThe National Organizations Survey�j�����ɍs�����B�]���ϐ��ɂ́C�p�t�H�[�}���X�w�W�Ƃ���3�p���Ă���B1�́C�u�g�D�p�t�H�[�}���X�v�ł���C���i�̕i����]�ƈ��̒蒅�E�̗p�C�Ǘ��҂Ə]�ƈ��̊W�̗ǍD���ȂǂɊւ�����̂ł���B2�߂́C�u�s��p�t�H�[�}���X�v�ł���C���Ƒ��ЂƔ�r�����ꍇ�̎s��V�F�A�ȂǂɊւ�����̂ł���B3�߂́C�ߋ�12�����̔��㍂�Ɨ��v�L�ї���\���u���㗘�v�������v�ł���B�Ɨ��ϐ��ɂ́C8�̎d���Ɖƒ�̗����x����10���iA�j�x�ɐ��x�Q�C�iB�j�`���I�ȕ}�{�Ƒ��T�[�r�X�{��Q11�C�iC�j��`���I�ȕ}�{�Ƒ��T�[�r�X�{��Q12��3�ɃJ�e�S���[�����ĕ��͂��Ă���B�Ȃ��C�R���g���[���ϐ��ɂ́C�e�l�����x�Ɋւ���ϐ��i�I�����C����P���C���ʎ�`�C�����@�\���x�C��W���I�Ȉӎv����V�X�e���C�E���������j�ƁC�g�D�Ɋւ���ϐ��i�Ǝ�C�Ǘ��E�䗦�C�����䗦�C�W���I�ȕ����������x�̗L���C�g���C��ƋK�́C�ݗ��N���j��������Ă���B

���̌��ʁC�d���Ɖƒ�̗����x�������葽���L�����Ƃ̕����C���x���قƂ�ǎ����Ȃ���Ƃ�肢����̏]���ϐ��ɑ��Ă��L�ӂł���C���ɕ�I�ɐ��x�����Ă����Ƃ́C�����łȂ���Ƃɔ�ה��㗘�v���������������Ƃ����������B�܂�C�����x����͋����D�ʂ̎{��Ƃ��đg�D�Ƀv���X�̌��ʂ������炷�Ƃ�����B����ɁC��I�ɗ����x��������Ă����Ƃƃp�t�H�[�}���X�̊W�́C�ݗ��N���������C�����䗦��������ƂقNj����X���ɂ��邱�Ƃ����������B��������l�����邱�Ƃ́C�����͉Ƒ��I�ӔC���j���ɔ�ב傫�����߂ɏ����䗦�̍�����Ƃł́C�����x�������葽���������Ă���X���������Ƃ������Ƃł���B���̂��Ƃ͊��ɑ����̐�s�����Ŗ��炩�ɂ���Ă���B�܂��C�ݗ��N���̒�����Ƃł́C�ݗ��������璅�X�Ɛ��x��lj����Ă��Ă��邽�ߐ��x���������Ƌ��ɁC�����̐��x���ł��邾���̌o�c��Ղ��m������Ă���ƍl������B�����Ŗ��ƂȂ�̂́C�u�g�D�̋Ɛт��ǂ����߂ɗ����x����𑽂������ł���v�̂��C�u�����x����̐����ɂ��C�Ɛт��悭�Ȃ����v�̂��Ƃ������Ƃł���B���̈��ʊW�𖾂炩�ɂ���ɂ́CPerry-Smith & Blum [2000] ���s�����N���X�Z�N�V���i���f�[�^�ɂ�镪�͂ł͕s�\���ł���Ƃ��킴��Ȃ��B���̂��߂ɂ́C�p�l���f�[�^�̒~�ς����҂����B�������C�p�l���f�[�^���������ꂽ�Ƃ��Ă��C�i�C�̉e���⑼�̐l���{��̉e���C�E��̉e���Ȃǂ̕ϐ����ǂ̂悤�ɏ������邩�ɂ��Ă���������K�v�����邾�낤�B�܂��C�����x������͂��߂Ƃ���l���{��ɂ��Ă��C�����̗L���݂̂Ȃ��y105�Łz���^�p���x���������Ȃ���C���x�ɂ��Ɛтւ̌��ʂ͌����Ă��Ȃ��ł��낤�B

�����x����̉^�p���x�ɂ��ĕ��͂��������Ƃ��ẮCHelen Gray [2002] ������B

1998�N�ɉp���̖f�ՎY�ƏȂ��s�����E��Ə]�ƈ��̊W�Ɋւ��钲���iWorkplace Employee Relations Survey: WERS�j�́C��Ǘ��E�̏]�ƈ��ɑ���d���Ɖƒ�̗����Ɋւ��鏔���x�i���e�x�ɁC�ݑ�Ζ����x�C�w�����Ԓ��݂̂̋Ζ��C�t���^�C������p�[�g�^�C���ւ̋Ζ��ύX�C�W���u�V�F�A�����O�C���Ə����������C�玙�Ɋւ���o�ϓI�x���C���e�x�ɁC���O�̋x�Ɏ擾�\���ƕ��^�C�t���b�N�X�^�C�����x�C2�T9���Ζ����x�Ȃǁj�̗L�����𖾂炩�ɂ��Ă���BGray�́C���̃f�[�^�����p���ē���̗����x���{���L����E��ƃp�t�H�[�}���X�̊W�͂��Ă���B

���̕��͂Ɋ��p����WERS98�̃f�[�^�́C10�l�ȏ�̏]�ƈ�������2,191�̎��Ə��̊Ǘ��E�C�]�ƈ�����ѐE���\�҂̌v28,240����ΏۂɎ��{�����A���P�[�g�����ł���B�������C���f�[�^�̓N���X�Z�N�V���i���f�[�^�ł��邽�߁C���̉�Ђ̃p�t�H�[�}���X���e��{��ɂ����ʂł��邩�������ɂ͌��ɂ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�]���ϐ��ɂ́C�Ǘ��E�p�A���P�[�g�Őq�˂Ă���u�E��̍����p�t�H�[�}���X�v�C�u�J�����Y���v�C�u�i���v13�C�u�J�����Y���̕ω��v�C�u�]�ƈ��̎d���ɑ���p���̕ω��v�C�u���R�X�g�ɑ���l����̊����̕ω��v14�C�u�����I���E���v15�C�u���Η��v��p���Ă���B�܂��C�]�ƈ��p�A���P�[�g������u�R�~�b�g�����g�v�C�u�����ɑ��閞���x�v�C�u���̌o�c�҂̂��߂ɓ����Ă��邱�Ƃɑ���ւ�v�C�u�]�ƈ��̉Ƒ��ӔC�ɑ���Ǘ��E�̗���x�v��p�����B����C�Ɨ��ϐ��́C���e�x�ɁC�ݑ�Ζ��C�w�����Ԓ��݂̂̋Ζ��C�t���^�C������p�[�g�^�C���ւ̋Ζ��ύX�C�W���u�V�F�A�����O�C���Ə����������C�玙�Ɋւ���o�ϓI�x���C���e�x�ɁC���O�̋x�Ɏ擾�\���ƕ��^�C�t���b�N�X�^�C�����x�C2�T9���Ζ��̊e�헼���x����ƁC�@��ϓ��C���ʊǗ��E���̃f�[�^���W�C�I���ߒ��̌��J�C���ʏ��i�ǐՒ����C�����̌��J�C�����̍Čٗp���i�̂��߂̑[�u�̊e��ϓ��{��ł���B�����̓Ɨ��ϐ����ǂ̒��x�K�p����Ă��邩�́C�R���g���[���ϐ��Ƃ��Ď�������Ă���C�����x����ƃp�t�H�[�}���X�̊W�͂��邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B���̂ق��C�R���g���[���ϐ��ɂ́u�����X�L����v����E��ł��邩�v�ȂǐE��������������́C�l�I�����{��C��Ɠ������܂܂�C����܂ł̐�s�����ɂ����ĉۑ�Ƃ���Ă������e�����Ȃ�ԗ����镪�͂ƂȂ��Ă���B

���̌��ʁC�Ǘ��E�A���P�[�g�Ɋ�Â��]���ϐ��ɑ��ẮC�����x����ɂ���ĉe���͈قȂ邪�C�S�ʓI�ɂ͊w�����Ԓ��݂̂̋Ζ����x�������S�Ă̗����{���炩�̏]���ϐ��Ƀv���X�̌��ʂ������炵�Ă���Ƃ̌��ʂ�����ꂽ�i�\3�Q�Ɓj�B��̓I�ɏЉ��ƁC���e�x�ɂ̂���E��͖����E����������p�t�H�[�}���X�����ψȏ�ł���\�����������Ƃ�C�t���^�C������p�[�g�^�C���Ζ��ύX���ł���E��ł́C�ߋ�5�N�Ԃ̘J�����Y�������サ�Ă��邱�ƁC�ݑ�Ζ����ł���E��⎖�Ə���������������E��C�玙�Ɋւ���o�ϓI�x���̂���E��ł͎����I���E���⌇�Η����Ⴂ���ƁC����Ɉ玙�Ɋւ���o�ϓI�x���́C�����p�t�H�[�y106�Łz�}���X�C�J�����Y���C�i���ɑ��āC�t���b�N�X�^�C�����x�͘J�����Y����i���ɑ��ăv���X�̌��ʂ������炷���ʂ������Ă���B�܂��C�����̎{��̉^�p�x�������E��́C�����p�t�H�[�}���X��J�����Y�������ψȏ�ł���C���E�����Ⴂ���Ƃ����炩�ƂȂ����B

�������C���̌��ʂ�������B���Ƃ��C�t���^�C������p�[�g�^�C���Ζ��ύX�ł���E��ł́C�����p�t�H�[�}���X�����ψȏ�ł���\����43��������B����́C�p�[�g�^�C�}�[�̓t���^�C���Ζ��̏]�ƈ����d���ɑ��ĔM�S�ł������ŁC�����I�ɂ݂�ƃp�[�g�^�C�}�[�͌o�������܂�ςނ��Ƃ��ł����Ƀm�E�n�E�E�m���̒~�ς�������Ƃ��������Ă���Ƃ����悤�B

����C�]�ƈ��A���P�[�g�Ɋ�Â��]���ϐ��ɑ��ẮC���e�x�ɂ�ݑ�Ζ��C���Ə���������������E��Œ����ɑ��閞���x�������X��������ق��C�ݑ�Ζ���t���b�N�X�^�C�����x�̂���E��ɂ����ăR�~�b�g�����g�������Ȃ�X���������邱�Ƃ��킩�����B

����ɁCGray�͗����x������u�E��s�^�{��v16�Ɓu�E��ݐȌ^�{��v17�ɕ����C��҂̕��������p�t�H�[�}���X�C�J�����Y���C�����I���E���C���Η��C�]�ƈ��̈ӎ��Ƀv���X�̉e�����y�ڂ��X�������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B����́C�E��ݐȌ^�{��̕����C�e���̃L�����A�ɗ^����_���[�W���������C�������ݏo�����ʂ����邱�Ƃ��l������B�t�ɁC�E��s�^�{�p�t�H�[�}���X�ɕ��̌��ʂ������R�́C���ӓI�J���҂Ƃ݂Ȃ���邱�ƁC�����S�͋Ζ����鎞�Ԃ̒����ɔ�Ⴗ��Ƃ������l�����ɂ��C�撣���Ă�����Ȃ��Ƃ����������[���̒ቺ�ƁC��c�⌤�C�ɎQ�����ɂ����i�o�Ȃł��Ȃ��j���ƂȂǎ��ۂɃX�L���E�m�E�n�E���C������@���r�����Ă��邱�Ƃ��N�����Ă���ƍl������B���̂悤�Ȍ��ʂɑ���Gray�́C�E��s�^�{������E��ݐȌ^�{��̕����L���ł��邱�Ƃ��������Ă���悤�Ɍ����邪�C�E��s�^�{��ɑ��Ă������̌��������s�����Ƃɂ���ăp�t�H�[�}���X�ɐ��̌��ʂ������炷�\��������ƒ�Ă��Ă���B

���̕��͂́C�O�q�̂Ƃ���N���X�Z�N�V���i���f�[�^�ł��邽�߁C�p�t�H�[�}���X�Ɗe��{��̈��ʊW�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ��Ă͍���̉ۑ�Ƃ����邪�C���͂ɗp�����ϐ��Ȃǂɂ��ẮC����̌����ɂ����đ傢�ɎQ�l�ɂȂ�ƍl����B

�܂��C�ǂ̂悤�ȐE��ŗ����x�����K�v�Ƃ��C�������Ă��邩�����Ă݂悤�B

Paul Osterman [1995] �́C�����x����̓�������Ƃ̌ٗp�헪�̈�Ƃ��Ĉʒu�Â��C�ǂ̂悤�ȐE��ŗ����x���ł���������Ă��邩�������Ă���B

Osterman�́C�����x����������闝�R�Ƃ���3�̉����𗧂ĂĂ���B�����́C�i1�j�����I�Ή������i�]�ƈ��̎d���Ɖƒ�̗������ւ̑Ή���D�G�Ȑl�ނ��̗p���邽�߂ɗL���ł���Ȃǂ̌����I�Ȗ��ւ̉�����Ƃ��ė����x���������j�C�i2�j�����J���s�ꉼ���i�ސE�����炵�ăX�L����Z�p����������邽�߂ɗ����x���������j�C�i3�j���R�~�b�g�����g�E��V�X�e�������i�����I�ȐV�����g�D�^�c�ɂƂ��ď]�ƈ��̓������̕ω������߂��C�y108�Łz���̂悤�ȐE��ł͏]�ƈ��̃C�j�V�A�`�u��A�C�f�B�A���d�v�ŁC�]�ƈ��̃R�~�b�g�����g�������o���{��Ƃ��ė����x���p������j�ł���B

�y107�Łz

�����́C�č��̎��Ə��ɑ��E��g�D�Ɋւ��钲�����s���u�S�����Ə������v�̒�����50�l�ȏ�̏]�ƈ������閯�Ԋ�Ƃ̐E��g�D�╟�������ɐ��ʂ��Ă���S���ҁC�}�l�W���[�ɑ��Ē����[�𑗂�C����d�b�ɂ��C���^�r���[���s�����@�Ŏ��{����C��600�Ђ���Ă���18�B

�C���^�r���[�ł́C���Ə����ۈ珊�̐ݒu�C�ߗׂ̕ۈ珊�Ƃ̒�g�C�ۈ珊�̗��p�҂ɑ���o�ϓI�x���C�n��̕ۈ珊�ɑ����t�C�����x���Ɋւ���S���҂̐ݒu�C�d���Ɖƒ�̗����Ɋւ���Г����[�N�V���b�v�̏A�Ǝ��ԓ��J�ÁC�ۈ珊�Ɋւ�����C����҉��̏��C�t���b�N�X�^�C�����x�Ȃǂɂ��āC���ݓ�������Ă��邩�܂��͏����I�Ɍv�悪���邩�������ˁC�e���Ə������Ă���{�������]���ϐ��Ƃ����B�Ɨ��ϐ��́C�E��ŋN���Ă������J������19�ȂǂɊւ��鍀�ڂƂ��C�R���g���[���ϐ��Ƃ��Ď��Ə��K�́C��ƋK�́C�������i���Ə����s�ꐅ���ȏ�̒������x�����Ă��邩�j�C���������i���Ə������N�ی��C�N���C���a�ی��C���U�ی��Ȃǂ����{���Ă��邩�j�C�ݗ��N���C�J���g���̗L�����p������A���͂��Ă���B

���̌��ʁC�����I�Ή�����������J���s�ꉼ���������R�~�b�g�����g�������x�����ꂽ�B�܂�C���R�~�b�g�����g�E��V�X�e�����u�����鎖�Ə��ł͗����x���{�������X��������B�������COsterman�͍��R�~�b�g�����g�E�ꂪ�]�ƈ��ɑg�D�ւ̋����֗^�����߂�E��ł���\�����������C���R�~�b�g�����g�����߂�E�ꂪ�K�������ǂ��Ƃ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����C�Ƃ����^��𓊂������Ă���B���{�ɂ����āC�]�ƈ��̋��������S���m�ۂ��邽�߂ɍ������̕������������C�]�ƈ��ɑg�D�ɑ��鋭���֗^�����߂Ă����̂Ɠ��l�ɁC�č��ɂ����Ă����l�̎�@��p���Ďg�p�҂����v���m�ۂ��邽�߂ɁC�]�ƈ��ɍ����R�~�b�g�����g��v�����Ă����o�܂�����B���̈Ӗ��ɂ����āC���݂̗����x����͏��ی���N���Ȃǂ̕��������{��Ɠ��l�̈ʒu�Â��ɂ���C��Ƃ̌ٗp�헪��1�ł���Ƃ����邾�낤�B�����x���C����ǂ̂悤�ɍL����C�蒅���Ă��������p���I�Ɍ����Ă����K�v������Ɠ����ɁC���R�~�b�g�����g�����߂�E�ꂪ�ǂ��̂��ǂ����������C�]�ƈ��̐E���d���ɑ��閞���x�ƕ����čl�@���Ă����K�v�����낤�B

�Ƃ���ŁC�����x����͐�����������Ό��ʂނ̂ł��낤���B�O����Helen Gray [2002] �������x����̉^�p�x�������E��ł́C�����p�t�H�[�}���X��J�����Y�������ψȏ�ł���\���������C���E�����Ⴂ�Ǝ咣���Ă��邱�Ƃ��Љ���B���x�͐�������Ă��邾���ł͂Ȃ��C����炪�^�p����Ă��邱�Ƃ��d�v�ł������C���x�͐�������Ă��Ȃ��Ă��Ǘ��E�̍ٗʂ⓯���̋��͂Ȃǂɂ��C�d���Ɖƒ�𗼗����Ă���P�[�X���l������BSusan C. Eaton [2003] �́C��Ƃ��������Ă��鐧�x�i���K�̐��x�j�Ɗ�Ƃ��������Ă͂Ȃ����d���Ɖƒ�̗��y109�Łz����ړI�ɏ]�ƈ��̎���ɉ����ėՋ@���ςɓ�������F�߂Ă���ꍇ�i�K�̐��x�j���r���āC�ǂ��炪�R�~�b�g�����g��Y�����������C�]�ƈ��ɗ^�����������i���ԁC�y�[�X�C�ꏊ�j�Ɋւ���ٗʂ��傫�������p�t�H�[�}���X�Ƀv���X�̌��ʂ��y�ڂ��̂ł͂Ȃ����C�������Ă���B

�f�[�^��1999�N�ɕč��̃o�C�I�e�N�m���W�[���7�ЂɋΖ�������E�C�Z�p�E��ΏۂɁC�_��ȋΖ����x�i�t���b�N�X�^�C���C�Z���ԋΖ��C�ݑ�Ζ��C�W���u�V�F�A�����O�C�T5������4���ł��Ȃ����Ƃ�O��Ƃ����Ζ��`�ԁC�����̌l�x�ɁC�q�ǂ��̊Ō�x�Ɂj�̓�������щ^�p���{���g�D�R�~�b�g�����g��Y���ɋy�ڂ��e����q�˂��C���^�r���[�����̌��ʁi383���j�ł���B���͂ɂ����ẮC�]���ϐ����u�g�D�ɑ���R�~�b�g�����g�v�Ɓu���Ȑ\���ɂ�鐶�Y���i�����ɂƂ��čł����Y�������������Ǝv�������ɔ�ׂČ��݂͏ォ�����j�v�Ƃ��C�Ɨ��ϐ��Ɂu���K�̐��x�v�C�u�K�̐��x�v�C�u���x�����R�ɗ��p�ł���v�C�u�i�]�ƈ����j�_��ɓ��������ł���v�Ƃ������ڂ�p���Ă���B�R���g���[���ϐ��́C�Α��N���C�E�ʁC�����C�N��C�w���C�ƌv�C�}�{����q�ǂ��̗L���C��ƋK�́C�Ǘ��E�_�~�[�ł���B

���̌��ʁC�܂����K�E�K�Ɋւ�炸�C���x����������Ă����Ƃł͐��Y���Ƀv���X�̉e�����y�ڂ����R�~�b�g�����g�ɂ͉e�����Ȃ����Ƃ��킩�����B����ɁC���K�̐��x�ƔK�̐��x���p�t�H�[�}���X�ɗ^������ʂ́C�K�̐��x�̕������K�̐��x�������Y���Ƀv���X�̌��ʂ��y�ڂ����C�u���x�����R�ɗ��p�ł���Ǝv�����v�̕ϐ������������f���ɂ����āC���Y���ƃR�~�b�g�����g�ɑ��ăv���X�̌��ʂ����܂邱�Ƃ���C���K�E�K�Ɋւ�炸���x�����邾���ł͌��ʂ͊��҂ł����C���x�̗��p���₷���C�܂�͉^�p�x�̍������d�v�ł���Ƃ�����B�܂��C�]�ƈ����_��ɓ��������ł���悤�ɂȂ�ƃR�~�b�g�����g�Ɛ��Y�������܂�C�Ƃ��������ʂ������C�l�ɓ������̍ٗʂ�^���邱�Ƃ̏d�v�����������Ă���B�������C�u�i�]�ƈ����j�_��ɓ��������ł���v�ϐ��́C�u���x�����R�ɗ��p�ł���v�ϐ��Ɠ��ꃂ�f���ŕ��͂���Ă���C���R�ɐ��x�𗘗p�ł��邱�Ƃ��C�l�����������_��ɒ����ł��邱�Ƃ��������Ă���\��������B

���̕��͂ł́C���x�����R�ɗ��p�ł��邱�Ƃ�C���������_��ɒ����ł��邱�Ƃɉ����W���Ă��邩���m�F����ϐ�����������Ă��Ȃ����߁C���̃��J�j�Y���𐄎@���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����C���҂͊Ǘ��E��E��̓����ɂ��d���Ɖƒ�̗����ɑ��闝����x���������W���Ă���ƍl���Ă���B

���x�͐�������Ă��邾���ł̓p�t�H�[�}���X�ȂǂɃv���X�̌��ʂ��y�ڂ����Ƃ͂Ȃ��C���̉^�p���d�v�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��Ă���B����́C���̉^�p�����߂邽�߂ɂ͉����K�v�ł��邩�𖾂炩�ɂ��Ă����������]�܂��B

�@�B�����x���{���ʂނ��߂ɕK�v�ȗv�f

�����x�������p�t�H�[�}���X�ނ��߂̃��J�j�Y���ɂ��Č����Ă��錤���͂܂��Ȃ����CPeter Berg, Arne L. Kalleberg & Eileen

Appelbaum [2003] �́C�����Ɛт�������E����ɂ͎d���Ɖƒ�̗����ɐϋɓI�ł��邱�ƂƁC��i�̗��������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B

���̌����́C�č���3�̋Ǝ�i�S�|�ƁC�A�p�����Y�ƁC��Ë@�퐻���Ɓj�ɂ�����40�̍H��̏]�ƈ�4,400�l��ΏۂɁC�����Ɛт�������E����Ɛl���{��̊W�ɂ��ăC���^�r���[����������p���āC�u�����Ɛт������邽�߂̐��x�v20�Ɓu�R�~�b�g�����g�̍����E��v�Ƃ����ϐ����C�u��Ђ͏]�ƈ��̎d���Ɖƒ�̗����̂��߂Ɏx�����Ă���Ă���Ƃ����ӎ��v21�y110�Łz�ɋy�ڂ��e���͂��Ă���B�Ɨ��ϐ��ɂ́C��L2�̕ϐ��̂ق��Ɂu�T������̕��ϘJ�����ԁv�C�u���I�Ȏc�Ǝ��Ԑ��v�C�u�d���̃X�g���X�v�C�u�����Ƃ̖��v�C�u��i�̗����v�C�u�玙�x���T�[�r�X�v�C�u�]�����x�v���܂܂��B�R���g���[���ϐ��́C�N��C�w���C�Α��N���C�Ƒ��C���C���x�̗L���i�K�]�ƈ��ɑ��錤�C���܂ށj�C���i�@��Ȃǂł���B

���̌��ʁC�u�R�~�b�g�����g�̍����E��v�Ɓu��Ђ��]�ƈ��̎d���Ɖƒ�̗����̂��߂Ɏx�����Ă���Ă���Ƃ����ӎ��v�͐��̊W�ɂ��邱�Ƃ��킩�����B����́COsterman�ɂ�錤�����ʂ�����Ɏx��������̂ł��낤�B�܂��C���̌��ʂ͑g�D�ɃR�~�b�g����悤�ɂȂ�قǁC�d���Ɖƒ�̃o�����X�������̂ł͂Ȃ��C�ނ��낻�̃o�����X�\�͂����߂邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��邱�Ƃ���COsterman�́u���R�~�b�g�����g�����߂�E�ꂪ�K�������ǂ����̂ł���̂��ǂ����v�Ƃ����^��ɑ���1�̉ƌ�����ł��낤�B

����ɁC�d���Ɖƒ�̗�������Ђ��x�����Ă���Ə]�ƈ�����������ɂ́C��i�̗������d�v�ł���Ƃ̌��ʂ�����ꂽ�B�܂��C�T�̕��ϘJ�����Ԃ���I�Ȏc�Ǝ��Ԃ��������ƁC�����Ƃ̊m���́C�]�ƈ��̎d���Ɖƒ�̃o�����X�����\�͂����������錋�ʂƂȂ����B����́C�E��ē҂ł����i���d���̊������d���Ɖƒ�̗��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��]�ƈ��Ƃ��̂ق��̐E�ꃁ���o�[�Ƃ̊W�ɗ��ӂ��čs���C�����₷���E�����n������}�l�W�����g�͂��K�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������Ă���B

�Ǘ��E�̃}�l�W�����g�͂��d���Ɖƒ�̗����ɂ����ďd�v�ł��邱�Ƃ�������������1�̌���������BGraham L. Staines & Ellen Galinsky [1992] �́C�玙�x�Ƃɂ���Ĕ�������Ƃ�����6�̖��̌����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�ɁC�S�ċK�͂̃n�C�e�N��Ƃɂ�����Ǘ��E�Ə]�ƈ��i331���j��Ώۂɍs�����A���P�[�g���������ɕ��͂��Ă���B

���͕��@�́C�]���ϐ����u�玙�x�Ƃɂ���Ĕ������鏔���v�Ƃ��C�u�]�ƈ��Ɋւ���ϐ��v�C�u�Ǘ��E�Ɋւ���ϐ��v�C�u�x�Ƃ̊Ǘ����@�Ɋւ���ϐ��v�����ꂼ��쐬���ēƗ��ϐ��Ƃ��Ă���22�B�u�玙�x�Ƃɂ���Ĕ������鏔���v�Ƃ́C�u���������͊Ǘ��E�ɔD�P��x�ƌv��̒ʒm���قƂ�Ǎs��Ȃ��v�C�u�����͈玙�x�Ƃ��I����ĕ��E���鎞���i�܂��͕��E�v��𗧂Ă鎞���j�ɍl����ς���i�ސE����ӎv��\������j�v�C�u�D�P�����]�ƈ��͊�Ƃ̐��Y����ቺ������v�C�u�]�ƈ����x�Ƃ��Ă���Ԃ͊�Ƃ̐��Y���͒ቺ����v�C�u�玙�x�Ǝ擾�҂����E����ƐE��̐��Y���͂���ɒቺ����v�C�u�玙�x�ƂɊǗ��҂⓯�����ے�I�ȑԓx�������v�Ƃ���6�ł���B

�玙�x�Ƃɔ������Y���ቺ���̖��i�u�D�P�����]�ƈ��͊�Ƃ̐��Y����ቺ������v�C�u�]�ƈ����x�Ƃ��Ă���Ԃ͊�Ƃ̐��Y���͒ቺ����v�C�u�玙�x�Ǝ擾�҂����E����ƐE��̐��Y���͂���ɒቺ����v�j�ɋ����֘A�������v�f�́C�u�Ǘ��E�Ɋւ���ϐ��v�ł���C�Ǘ��E���y111�Łz���x�ɑ���m���E�F���s���C�d���Ɖƒ�̗����ւ̗���s���C�Ǘ��E���j���ł��邱�Ƃ��e�����Ă���C�Ƃ��������ʂ�����ꂽ�B�܂�C�玙�x�Ƃɂ����̔����́C�Ǘ��E����Ƃ̋x�ƕ��j�C�]�ƈ����x�Ƃ���Ƃ������Ƃ𗝉����C��肪���������Ƃ��ɏ_��ɑΉ�����\�͂����˔����邱�Ƃɂ���ĉ���ł��邱�Ƃ��������Ă���B�����͌o�c�Ǘ���̖��ł���C�Ǘ��E�ɑ��錤�C����݂̂Ȃ炸�C���̔\�͂��Ǘ��E�̓o�p�⍸��ɕ]�����ڂƂ��ĉ������Ă������Ƃ����ʓI�ł��邩������Ȃ��C�ƕM�҂͍l����B

�������������́C�����Ƃ�ΏۂɈ玙�x�Ɛ��x�̐��Y�����������̂�C������Ƃɑ��C�����x���g�D�̃p�t�H�[�}���X���ɗ^����e����l���S���}�l�W���[��E��̊Ǘ��E�C�]�ƈ��փC���^�r���[�������̂ł������B�C���^�r���[�����͕��͂̑Ώې��ɂ����Ă̓f�[�^���͂�A���P�[�g�����ɔ�ׂď��Ȃ����C���Y����p�t�H�[�}���X�Ƀv���X�̌��ʂ������炷�v�f����̓I�Ɍ@�艺���Č��ł���_�ŗD�ʐ������B�܂��C���^�r���[���瓾��ꂽ�m�E�n�E���}�j���A���Ȃǂɕ��Չ�������C�~�ς��邱�Ƃ��ł���B�{�e�ł́C�T�[�x�C����4�����̒����璍�ڂ��ׂ�1�����݂̂��Љ�邱�ƂƂ���B

S. Bevan, S. Dench, P. Tamkin & J. Commings [1999] �́C�uParents at Work�v23���ߋ��Ɏ�܂����p���������11�Ёi�������Ԋ��8�ЁC�I�o��Ƃ͋Ǝ�̕肪�����悤�z�����Ă���j�̐l���S���}�l�W���[��]�ƈ��ɑ��āC�����x���玙�ӔC�����]�ƈ��ɗ^������ʂɂ��ă����[���C�R�~�b�g�����g�C���`�x�[�V�����C���Y���̖ʂ���C���^�r���[�������Ă���B

�����́C�e�Ђ̏]�ƈ����₻�̔N��\���C�]�ƈ����̕ω��C�̗p�E���E�C���x���e�C�ƐтɊւ����ƃf�[�^�����W���邱�Ƃ�ړI�ɒ����V�[�g��l�������ɑ��t���C���̌�l���S���̃}�l�W���[�E�Ǘ��E�Ə]�ƈ��ɑ��ăC���^�r���[���s�����@�Ŏ��{���ꂽ�B

�C���^�r���[�́C�l���S���}�l�W���[�E�Ǘ��E�ɑ��Ă͗����x���{��̓����o�܂�x�̉^�p���@�C�{���ď]�ƈ��̃p�t�H�[�}���X�ɑ���]���ɂ��Ă����˂Ă���B�܂��C�]�ƈ��ɑ��ẮC�����[���E�R�~�b�g�����g�E���`�x�[�V�����E���̒��x�C�����̗����x����ɑ��Ă̖����x�C�X�g���X�̗L���C�����x���e���̐��Y���ɗ^������ʂɂ��Ă����˂Ă���B

���̌��ʁC������Ƃ̏]�ƈ��́C�d���Ɖƒ�̃o�����X��}��{������߂Ă��邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B�����ɑΉ��ł��Ȃ��ꍇ�C�̗p���Z�\�s���C�a�C��x���C�]�ƈ��̒蒅�C�o�Y�x�Ɍ�̕��A���̖��C�R�~�b�g�����g�C�����[���C���Y���̒Ⴓ�C�d�v�Ȍڋq�Ƃ̊W�ێ��ɂ����Ė��Ȃǂ���������\��������B������Ƃł́C�ŏ��͎d���Ɖƒ낪�����ł���悤�X�l�̎���ɉ����đΏ����Ă������̂��C���̌㐧�x�Ƃ��Đ�������邱�Ƃ������C���x���ɂ��]�ƈ��͑g�D�ɑ���R�~�b�g�����g�⒉���S�����܂��Ă���Ɗ����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă���B

�܂��C�l���S���}�l�W���[��Ǘ��E�������x������������ʁC�ˑR�̕a�����������C����ɂ͏]�ƈ��̒蒅�̉��P�C���Y���E�����[���E�R�~�b�g�����g�̌���C�̗p����Ґ��̑���������ꂽ�Ƃ��Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�R�X�g�ɂ��Ă��C�玙�x�Ǝ҂̑�֗v�����m�ۂ��邱�Ƃɂ���ė��E������C����ɂ���Ă���܂ŐV�K�̗p�Ɋւ��Ă������Ă�����p���y112�Łz�}���邱�Ƃ��ł������߁C�����ʂł̌��ʂ�����ł���Ƃ��Ă���B

����ɁCBevan, Dench, Tamkin & Coming�̓C���^�r���[��ʂ��āC�����x���]�ƈ��̐��Y���C�����[���C�R�~�b�g�����g�Ƀv���X�̌��ʂ������炷���߂̗v�f�Ƃ��āC���x�^�p�ɂ�����}�l�W���[�̊֗^�C���x�K�p�̓������ƐE��̓����ɑ���z���i�R�~���j�P�[�V�����j�C�J���҂̃j�[�Y�ɂ��������x����Ă������߂̗����x����̕]�����d�v�ł���ƕ��͂��Ă���B�����x���{�]�ƈ��̐��Y����g�D�p�t�H�[�}���X�ɑ��ăv���X�̌��ʂ������炷���߂ɊǗ��E���ϋɓI�Ɋւ�邱�Ƃ�E��̓����Ƃ̉~���ȃR�~���j�P�[�V�����̏d�v���́C�O�q�������������̒��ł����炩�ɂȂ��Ă��邪�C�]�ƈ��̃j�[�Y���{��ɔ��f�����邽�߂ɒ���I�Ƀ��j�^�����O���s���C���̕]�����s�����Ƃ̏d�v��������������͂���܂łɂȂ������B���̓_�͐��x�����Ă�����Ŕ��ɏd�v�ȓ_�ł���ƍl����B

���ᐔ�͕K�����������͂Ȃ����C���̒������ʂ͗����x�����L���钆����Ƃ��o�c�헪��D�ʂł��邱�Ƃ������Ă���Ƃ�����B

���ᒲ���̍ő�̃����b�g�́C�Ώۊ�Ɩ������m�ł��邽�߁i���\����Ă���P�[�X�Ɍ����邪�j�C���Y��Ƃ̍����f�[�^�����\����������W�ł��C���x�̓����O��̃p�t�H�[�}���X�̐��ڂ������邱�Ƃɂ���ė����x����̃p�t�H�[�}���X�ɑ�����ʂ͂��邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł���B��s�������N���X�Z�N�V���i���f�[�^��p�������͂��嗬�ł��������Ƃ�����C���ᒲ���߂Ȃ�������f�[�^���͂��߁C�e��f�[�^���p�l���f�[�^�Ƃ��č쐬���C�����{��ƃp�t�H�[�}���X�̈��ʊW�𖾂炩�ɂ��Ă������Ƃ�����̌����Ɋ��҂����B

��s���������ɂ������͂Ƃ́C�e��ƂŔ������Ă���d���Ɖƒ�̗����Ɋւ����v�Ȗ��ɑ��������Ƃ��āC�����x���L���ł��邱�Ƃ������������������܂Ƃ߁C���̌X�����l�@������̌����ɑ�����s���Ă�����̂ł���B����C�M�҂�1990�N�ȍ~�ɔ��\���ꂽ����������ј_���̒�������11�������T�[�x�C�������C�����̑����͗����x����ɂ��������̌��ʂ��ʓI�܂��͒萫�I�ɕ��͂��Ă���Ƃ͂������C���ʂ̋q�ϓI���͗͂Ɍ�����X��������B�������CEllen E. Kossek & Cynthia Ozeki [1998] �́C��s�����̌��ʂ��܂Ƃ߂��@�Ƀ��^���͂�p���ċq�ϐ������������_�Œ��ڂł��镶���ł���B��̓I�ɂ́C�d���Ɖƒ�̃R���t���N�g�ɂ��ĐE�������Ɛ��������ɒ��ڂ��C�w�p�_���̒�����E�Ɛ����̖����x�Ɋւ���46�_���Ɛ��������x�Ɋւ���26�_���̌v72�_��24��ΏƂɁC�d���Ɖƒ�̃R���t���N�g�ƐE�Ɛ�������ѐ��������x�̊W�����^���͂ŕ��͂��Ă���B

Kossek & Ozeki�́C���������Ŏd���Ɖƒ�̃R���t���N�g���o������Ɩ����x�͉����邪�C���̐����ƒ��x�Ɋւ���m���Ɉ�ѐ��͂Ȃ����ƁC�d���Ɖƒ�̗������\�ɂ��邽�߂ɑg�D�������������x���K�������l�̎d���Ɖƒ�̗������������邱�Ƃ͂Ȃ��C���ӓI�Ȍ��ʂ������炸�ɂ����Ȃ����Ƃɒ��ڂ����B�����āC�u�d���Ɖƒ�̃R���t���N�g�v���u�d������ƒ�ւ̃R���t���N�g�Ȃ̂��v�C�u�ƒ납��d���ւ̃R���t���N�g�Ȃ̂��v�̕������𖾂炩�ɂ���悤�ϐ����\�z���ĕ��͂�i�߂��B�ނ�́C�S�Ă̘_���ɂ����ē���ꂽ�ϐ����u�d������ƒ�ւ̃R���t���N�g�v���u�ƒ납��d���ւ̃R���t���N�g�v���C�܂��́u�������ւ̃R���t���N�g�Ȃ̂��v�ނ�����ŁC�Ƒ��\����ʁC�ƌv�Ɋւ���ϐ������������͂��Ă���B

�y113�Łz���̌��ʁC�d���Ɖƒ�̖�肪�傫���قǐE�Ɛ����Ɖƒ됶���̖����x���Ⴂ���ƁC���̊W�͏����̕����������ƁC���҂��ƒ�ł͐E�Ɛ����ɑ��閞���x�Ɨ������̔����ɕ��̋����֘A�������邱�ƁC���킩�����B�������ɂ��ẮC�u�ƒ납��d���ւ̃R���t���N�g�v�́C�u�������v�܂��́u�d������ƒ�ւ̃R���t���N�g�v�ɔ�ׂĎア���Ƃ����������B�܂�C�E��ł̖����������邱�Ƃ��C�]�ƈ��̗����Ɋւ���R���t���N�g���y��������B�䂦�ɁC�g�D�͖������̂��߂̎{������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������Ă���B

���̂ق��C���ڂ��ׂ������Ƃ��Ă�Shirley Dex & Friona Scheibl [1999] ������B�����56�̘_�����T�[�x�C���C�����x����̃r�W�l�X���ʂ����������̂ł���B��̓I�ɂ́C�p�Ċ�Ƃɂ����闼���x����̌��ʂɊւ��������������C�����x����ɂ��m���ɍ����I���v��\���������C�lj��I�ȊǗ��R�X�g�̔����Ȃǃ}�C�i�X�̉e�����w�E������̂͐���ɂƂǂ܂邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B���ʂ̖ʂɂ����ẮC���Ƃ���������Ƃł̓}�C�i�X�Ɋ�^����ꍇ���������Ƃ��w�E���Ă��邪�C�����g�D�ł����{���@�ɂ���Ă͗��v�������邱�Ƃ������p���Ė��炩�ɂ��Ă���B

�ނ�́C�l�����x��o�c�헪�Ȃǂ̎{��̌��ʂ𑪒肷�鑼�̍��ڂƂ��āu�ꎞ�I�Ȍ����������߂̃R�X�g�v�C�u���f�ɂ�鐶�Y���̈ꎞ�I�����R�X�g�v�C�u���C�a�C�̌����ɂ�郂���[���C�Α����C���Y���̌���v���v�����邱�Ƃ��Ă��Ă���B

�����x����Ƒg�D�ւ̌��ʕ��͍͂��コ��ɕK�v�ƂȂ낤�B��s�����ōs��ꂽ��@���܂Ƃ߂Ă����C���ړI�ɓK�������͎�@��I�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���Ǝv����B

�i4�j�p�[�g�^�C���̊Ǘ��E�̐��Y��

����33�����̃T�[�x�C�������Ƃ���C�����x����𗘗p���Ă���Ώێ҂͂قƂ�ǔ�Ǘ��E�҂ł���C�Ǘ��E���Z���ԋΖ���ݑ�Ζ��Ȃǂ̏_��ȋΖ��`�Ԃ𗘗p�����P�[�X��x�Ƃ����P�[�X�ɑ���g�D�p�t�H�[�}���X��R�~�b�g�����g�E�����[���Ȃǂւ̉e���͂��������́CIsabel Boyer [1993] �� "Flexible Working For Manager" �݂̂ł������B�d���Ɖƒ�̗������́C�]�ƈ��̔N��I�ɂ͈玙�ӔC��20��㔼������ӔC��50��܂łƒ����ɋy�ԁB���̊��ԁC�]�ƈ��͑g�D�̒��Ŕ�Ǘ��E����Ǘ��E�ւƏ��i���Ă����\���������C�����x������Ǘ��E�����p����P�[�X���\�z�����B�������C�g�D���ł͊Ǘ��E�̐Ӗ����C�E��ɂł��邩����ݐȂ��ĕ����̋ΑӊǗ������邱�Ƃ�C��蔭�����̓K�ȑΉ�������ōs�����ƂɊ��҂���X�����������߁C�Ǘ��E���_��ȋΖ��`�ԂȂǂ̗����x����𗘗p���邱�Ƃɏ��ɓI�ł��邱�Ƃ������B����C�Ǘ��E�ɂ�闼���x����̃j�[�Y��K�v�������܂邱�Ƃ��\�z����邱�Ƃ���CBoyer [1993] �̌����͒��ڂ��ׂ������ł���Ƃ�����B

Boyer�́C�p�����{���s�����J���͒��������ɁC���Ԋ�Ƃɂ�����p�[�g�^�C����W���u�V�F�A�����O�̊T�v�𖾂炩�ɂ���Ƌ��ɁC�p�[�g�^�C���œ����Ǘ��E�ɑ��鍡��̎w�j����邱�Ƃ�ړI�ɕ��͂����Ă���B

�����́C�����]�ƈ����������C�v�V�I�Ȍٗp���x��L����Ƃ�����102�̊�Ƃ̐l���Ǘ��҂��瓾���A���P�[�g���ʁi��44%�j����p�[�g�^�C���œ����Ǘ��E�������Ƃɑ��Ď���[��X�����C����ɉ�Ƃ̒�����8�Ђ�I��Ŗʐڒ������s�����@�Ŏ��{���ꂽ�B�ʐڒ����́C�p�[�g�^�C���J���ɂ���ĉe�����邠���闧��̐l�̌����邽�߁C8���25��11����ɏ����E�W����A�V�X�^���g�C�����C�ڋq�C�p�[�g�^�C���œ����Ǘ��E�̒��ڂ̏�i����і{�l�̌v64���ɑ��čs��ꂽ�B

�y114�ŁzBoyer�́C�܂��u�p�[�g�^�C���J���v�ɑ��Čo�c�҂ƘJ���҂̗��v���ǂ̒��x��v���Ă���̂��������Ă���B��s�����ɂ��C�J���҂̎d���Ɖƒ�ɂ�����R���t���N�g�����Ȃ����҂ɑ��Ė����x�������ꍇ�ɁC�ł��J���҂̃����[���E�R�~�b�g�����g�������Ȃ�C�o�c�ґ��̖ړI�ɉ����悤�Ɠ����X�����������Ƃ��킩���Ă���B���ʂ�����ƁC�p�[�g�^�C���œ����Ǘ��E�́C�d���Ɖƒ�̗������\�ŗ��҂̃o�����X�����Ă���Ƃ��Ė������Ă���C���݂̎d���⓭�����ɖ������Ă��邱�Ƃ��킩�����B�܂��C�ނ�̏�i�⏊�������Ђ̐l���S���҂��C�p�[�g�^�C���J���œ����Ǘ��E�̓t���^�C���Ζ��̊Ǘ��E���R�~�b�g�����g�������C���Y�I�ł���C�_��ȓ������͊�Ƃɗ��v�������炷�ƍ����]�����Ă���B�����āC�E��ւ̒蒅���ǂ��Ȃ�C���̓����p���Ȃǂ����͂ւ̃��f���ɂȂ�Ƃ��āC�Ǘ��E�̏_��ȓ��������m�肵�Ă���B

�ł́C�Ȃ��p�[�g�^�C���̊Ǘ��E�̐��Y���������̂ł��낤���B�C���^�r���[�����̎��Ⴉ�炢�����̗v�f�������Ă��邪�C�ő�̃|�C���g�́u�d���̍Ē�`�v�ł��낤�B�Ɩ��͑S�Ă��t���^�C���Ζ��҂ɓK���Ă���킯�ł͂Ȃ��C�p�[�g�^�C���ɓK������̂�����B�p�[�g�^�C���̊Ǘ��҂�����Ƃł́C�s��̕ω��C�]�ƈ��̃j�[�Y�ɉ����Ē���I�Ɏd�����e�����C�d�����Ē�`������ŁC�ӔC�E�]�ƈ��̍ĕ��z�����Ă���B���̍�Ƃɂ���āC�o�c���̓R�X�g�������I�ɓ����邱�Ƃ��ł��C�]�ƈ��ƌo�c�҂̗��҂����v������ł���d�g�݂ƂȂ�B

����C���̎d���̍Ē�`��]�ƈ��̍Ĕz�u�Ȃǂɂ��R�X�g���傫���悤�ł���B�p�[�g�^�C���œ����Ǘ��E�̒����̏�i�́C���̊Ǘ��E�Ɠ����̏]�ƈ��������I�ɋ@�\�����邽�߁C�d���̎��C�`�[���̍\���C�R�~���j�P�[�V�������~���ɂ��邽�߂̍H�v�Ȃǂɑ��Ēlj��I�ȕ��ׂ��Ă���ƃC���^�r���[�ʼn����Ă���B���Ƃ��C���ߐ肪�����Ă���ً}�v���W�F�N�g��o���������d���C�傫�ȃ`�[�����Ől���ӔC�����悤�Ȏd���̓p�[�g�^�C���̊Ǘ��E�ɂ͕s�K���Ƃ��āC�`�[�����̎d�����e�ƐӔC���ĕҐ����Ă���B�܂��C�����`�[���̓����ɂ����Ă��C�p�[�g�^�C���̊Ǘ��E�Ƃ̑ł����킹�C��c�ݒ�Ȃǂɂ����ẮC�ނ�̃X�P�W���[���ɍ��킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃǂ̔ώG�ȍ�Ƃ��������邱�Ƃ��q�ׂĂ���B

�p�[�g�^�C���̊Ǘ��E���g���C���̂悤�ȓ������ɑ���f�����b�g�������Ă���B��̓I�ɂ́C�M�����������Ă��܂��C���i�̌����݂����肳���C�d���̋@����肳���C�������X�P�W���[���ɂȂ�C�p�[�g�^�C���ł����ꂭ�炢�ł���ƌ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���V���[��������C�E��̓����ƃv���C�x�[�g�ȕt�����������肳��邱�ƂȂǂł���B���i�ɂ��ẮC�ǂ̒��x�x��Ă���̂��C���ۂɂǂ̂悤�ȕs���v���������Ă���̂��́C����̃C���^�r���[�Ŗ��炩�ɂ���Ă��Ȃ����C�d�����e��ӔC�̃��x�����������Ƃ����́C23�l��6���������B����6���ɑ����i�̕]����l���S���҂̈ӌ���Boyer�͖��炩�ɂ��Ă��Ȃ����߁C�g�D�̑̐��i�d���̍ĕ��z�����{���Ă��Ȃ����j�ɖ�肪����̂��ǂ����킩��Ȃ��B�������C76%�̓p�[�g�^�C���̊Ǘ��E�Ƃ��Ă̋Ɩ����e��ӔC�ɖ������Ă���B�p�[�g�^�C���̊Ǘ��E�̕��y�́C�u�d�����e�ƐӔC�̌������v�����ł��낤�B

�킪���ł��玙�E����ړI�Ƃ����Z���ԋΖ����x��3�����x�̊�Ƃœ������ꊈ�p���i���y115�Łz�ł������ŁC�Ǘ��E�N���X�̗��p�͐i��ł��Ȃ��BBoyer�ɂ�钲�����ʂ́C����C���{��Ƃɂ����Ă������x������u�����Ȃ�E��E����ł����Ă����p�\�v�Ƃ��邱�Ƃ𐄐i���Ă������ŋM�d�Ȏ��ጋ�ʂƂ�����B