|

|

|

|

|

|

|

|

| サイエンスインタビュー |

第4回 「最先端の研究を、実用へ」 |

| 平野琢也 教授 |

|

平野琢也 教授(物理学科)

「量子光学」 |

|

|

|

|

|

理科が大好きだった少年が、その思いを抱き続け、物理学の最先端の研究に挑戦し、その分野を切り開いて行く。

学生に接する時はとても穏やかだが、一旦研究に向うと非常に厳しい平野琢也(ひらのたくや)先生。

今回は化学科の卒業生で静岡朝日テレビでアナウンサーをしている広瀬麻知子(ひろせまちこ)さんが平野先生の研究とその未来についてインタビューした。

|

「物理学の最先端の研究を、実用に結びつける」 |

|

|

|

初めまして。広瀬麻知子と申します。平成21年に化学科(生命科学研究所・芳賀研究室)を卒業しました。

4年生の時はGタンパク質の研究を行いました。卒業後、静岡朝日テレビに入社し、現在アナウンス部に所属しています。

今日は、インタビューを通して物理学の面白さをお聞きできればなと思います。 |

|

|

専門の方のインタビューに緊張しますね。 |

|

研究室での学生の皆さん、そして皆さんを指導されている先生の姿を拝見すると、実に楽しそうですね。先生はいつごろから物理学に興味を持たれたのですか。 |

|

|

そうですね、中学生の頃だったと思います。山登りをした時に、やまびこが返ってくるのは何故だろう不思議に思ったり、やまびこは山にあたって跳ね返ることを分かりやすく説明してもらったりすると楽しかったですね。

自然現象の面白さ、不思議さに興味を持ち、その現象を自分でも調べたり、さらに分からないことを両親や先生に説明してもらったことが、物理に興味を持つきっかけだったかも知れません。 |

|

素晴らしい理科の環境だったわけですね。自然現象を楽しいとか、美しいとか単に感動するだけでなく、一歩先のなぜだろうと考えることが、先生が物理学に興味を持たれたきっかけだったわけですね。 |

|

|

今考えるとそうかもしれません。中学生の頃は本を読んで、目には見えないような自然の仕組みにも興味を持つようになりました。 |

|

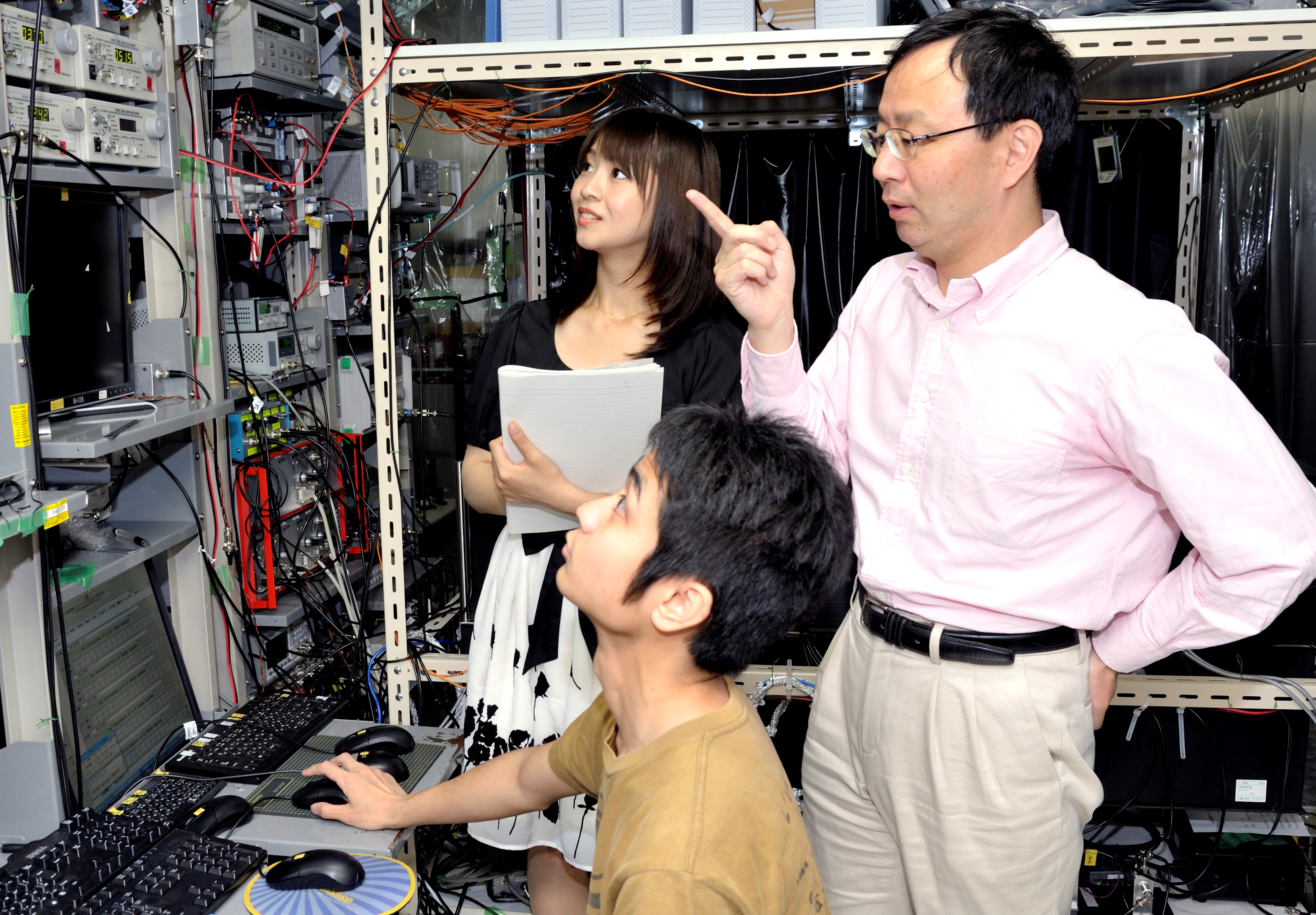

研究室にてインタビューを行う広瀬さん |

|

|

なるほど。次に、先生の研究について伺いたいのですが、先生の専門は「量子光学」とお聞きしています。量子とか光学はある程度断片的に理解できますが、「量子光学」とは何かわかりやすく説明していただけますか? |

|

|

電子の運動が量子力学に従うことはよく知られていますね。 |

|

はい、大学で勉強しました。量子力学は原子のような小さな世界を説明する理論ですね。 |

|

|

実は光も量子力学に支配されているのです。 |

|

そうなんですか。 |

|

|

量子力学が生み出す様々な不思議な現象を、最先端の光学技術であやつるのが量子光学です。 |

|

少し難しくなりました。 |

|

|

例えば、我々の研究室では、レーザーを使って原子集団の温度を冷却するという実験を行っています。 |

|

レーザーを使うと熱くなりそうなんですが、冷たくできるんですか。 |

|

|

良いご指摘ですね。不思議に思われるでしょうけれども、他のどんな方法よりも低い温度まで、短い時間で冷却することができます。 |

|

不思議ですね。 |

|

|

はい、そして、原子集団の温度を1千万分の1ケルビンまで冷却すると、ボース・アインシュタイン凝縮という現象が起こり、たくさんの原子が一つの波として振る舞うようになります。 |

|

面白そうな現象ですね。ところで、先生の研究されている量子光学は、どのように私たちの生活に役立ってくるのでしょうか。 |

|

|

大変良いご質問です。基礎的な学問は、文化的な意味で私たちの生活を豊かにするだけでなく、長い目でみると私たちの生活の役に立つものです。

でも、量子光学の研究はもっと直接的に役に立つことも目指しています。絶対に盗聴されない量子暗号通信や超高精度測定など、未来のハイテク技術に密接に結びつく研究だと考えています。 |

|

なんだかわくわくするような研究ですね。 |

|

|

ありがとうございます。このような夢を持ち、学生と夢を共有しながら研究を進めていけたらといつも思っています。 |

|

今日は本当にありがとうございました。先生を始めとする研究室の皆さんがこれからもますます良い研究をされることを期待し、私のインタビューをおしまいにさせていただきます。 |

2013年度の平野研究室メンバーと広瀬さん。

平野研究室は、ボース・アインシュタイン凝縮の研究などで知られる国内有数の量子光学の研究グループである。量子暗号通信(絶対に盗聴できない通信!)や超高精度測定など未来のハイテク技術をにらみながら、じっくりと基礎の研究を進めている。

一人ひとりが、世界の神秘に心を踊らせながら、個性を発揮して楽しく研究できる研究室を目指しているという。 |

|

|