沿革

学習院中等科のあゆみ。

幕末の京都に設けられた公家の教育機関から学習院中等科の現在まで。

京都に公家の学問所である学習院が開講される。

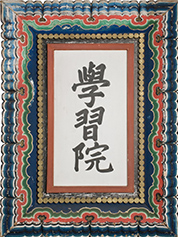

孝明天皇より「学習院」の勅額が下賜され、正式名称となる。

幾度かの改組の後、閉鎖され、24年にわたる京都学習院の時代は終わる。

神田錦町に私立の華族学校が創立される。

10月17日に明治天皇・皇后両陛下親臨のもと開業式が行われる。勅諭により「学習院」の名称が定まり、後に勅額が再び下賜される。現在の学習院はこの時をもって創立としている。男子小学・女子小学・中学の各課程が置かれ、修業年限はいずれも8年、入学年齢は満6歳であった。その時の生徒数は男子196名、女子59名であった。

宮内省所轄の官立学校と定められる。

男子のみの教育を行うこととなる(前年華族子女のための官立学校が新たに設立されることになったため)。

麹町区三年町(現在の港区虎ノ門)に移転する(明治19年に火災で校舎の中心部を焼失したため)。

四谷区尾張町(現在の新宿区四谷)に移転する。

北豊島郡高田村(現在の豊島区目白)への移転が決定する(明治17年の地震により校舎が被害を受けたため)。

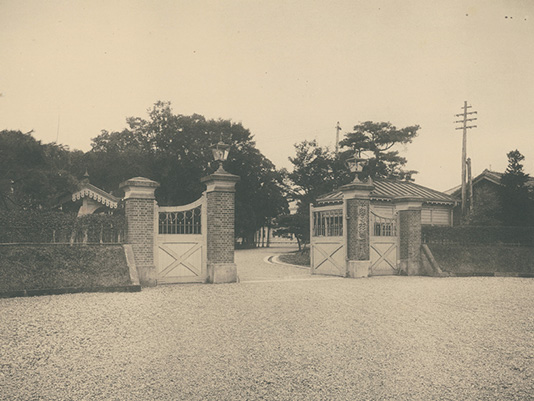

中等学科・高等学科は完成した新校舎に移転する。

27万212㎡(現在の目白校地20万5038㎡)の広大な土地に建てられた建物は、そのいくつかが現在も残されている。なお初等学科は四谷にとどまり、学習院初等科として現在に至っている。

初等学科、中等学科、高等学科という名称から現在使っている初等科、中等科、高等科になる。

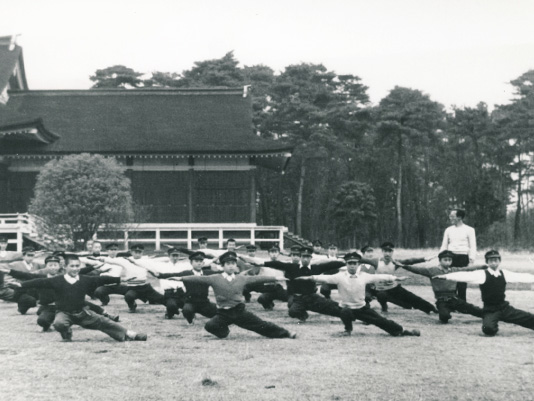

学制を改革して門戸を広く市民の子弟に開放する。

宮内省から離れて私立学校となることを決定する。中等科は戦災のため目白を離れ、1・2年生が小金井に移転する。

新制中等科が発足し新しいスタートを切る。

新制高等科が発足し新しいスタートを切る。

中等科は女子中・高等科のある新宿戸山町に移転する(都心より遠く不便なため)。

学校法人学習院となる。

中等科は再び現在の目白に移転する。

京都学習院開講から130年目、明治の創立から100年目、戦後官立学校から私立学校となってから30年目にあたる。これを記念して「学習院創立百周年記念会館」等が建てられる。

学習院創立100周年を迎える(明治10年より数えて)。

学習院創立百周年記念式典が挙行される。

中等科・高等科の新校舎が完成する。

中等科・高等科1クラス40名の5クラス体制が整う。

学習院創立125周年記念式典が挙行される。

第1グラウンドが人工芝化される。

第1回ニュージーランド短期研修が行われる。

第2テニスコートが人工芝(オムニコート)化される。