時代を超えて受け継がれ、社会で輝く「学習院の学び」

学習院は、幼稚園から大学までを擁する一貫教育の学校です。

一貫教育とは、幼稚園から大学までの教育機関を完備しているだけでなく、どこから入ってもどこから出ても、連綿と繋がれてきた伝統的な教育が受けられること。

それは、つまり「学習院らしさ」であり、他にない尊いもの。

今回、大学と初等科、立場の違うお二方に学習院らしい学びについて語っていただきました。

学習院らしさは伝播する

- 荒川

- 学習院は幕末の京都に設けられた公家の学習所が起源であり、宮内省所轄の官立学校を経て戦後に私立学校として再出発したという変わった歴史を持っています。新制大学の初代学長を務め、基礎を築いた安倍能成先生が創立者ともいえますが、他の私立大学とは異なり、オーナーは存在しません。そのため“ 鶴の一声” がなく、各教員が上を伺うことなく自主性をもってのびのびと教育に携わることができる校風が醸成されてきました。それを認識しているか否かはさておき、学生たちはそうした気風の中で日々教育を受け、育っています。さらに、学生に対する教員の数の比率が大きいのも学習院の特色です。少人数教育では教員と学生の距離が近くコミュニケーションが図りやすいため、一方的に講義を聞くのではなく、疑問や考えを発言し、伝える力が涵養されていきます。学習院出身者はプレゼンテーションが上手いという評価をいただきますが、それは少人数教育ならではの環境で培われたものだと言えるでしょう。

- 大澤

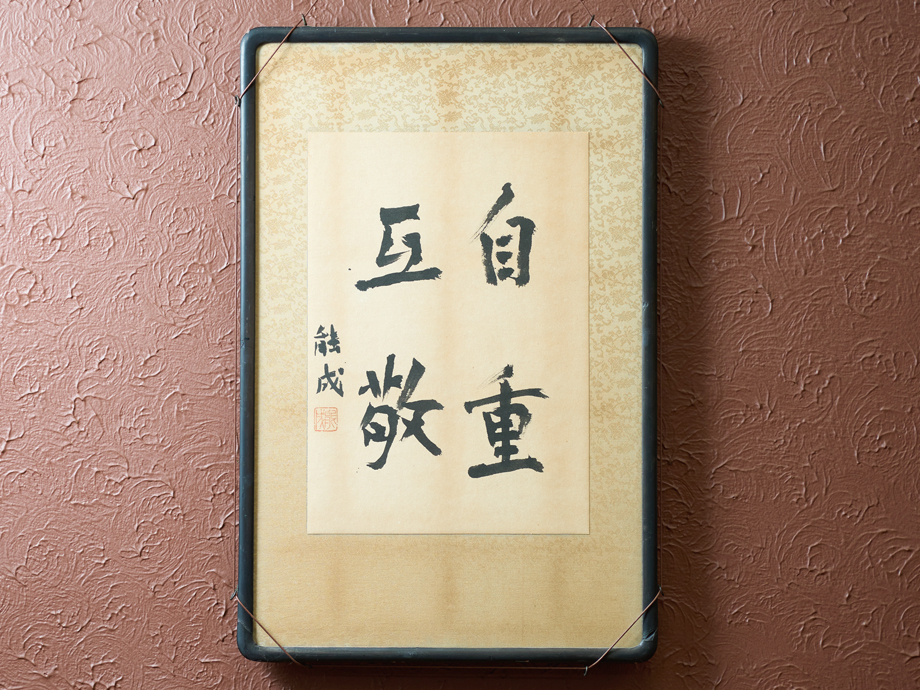

- 教員の自由な雰囲気は、そのまま初等科にも当てはまります。初等科は、大学の附属小学校ではありません。ですから、自由に主体性を持った教育活動ができます。その中で、幼稚園から大学まで「自重互敬」や、本物を大切に本質に迫るといった共通の精神を持っています。「自重互敬」の精神は、初等科では学習の仕方にも現れます。よく観察してじっくり考え自分の意見を持つことは,自分を大切にすること、つまり「自重」の態度です。そして、相手の考えを真摯に聞き尊重することは,「互敬」の態度です。自分と相手の主張が異なった場合に解決法を見出していくことが「創造」であり、“本質に迫る”という信条を具現化するものです。その創造性を求めていく姿勢が学校全体として漲っているのが、学習院の特徴のひとつだと思っています。

- 荒川

- 加えて、学習院は真面目さを馬鹿にしない、つまり誠実さが評価されるということも挙げられるのではないでしょうか。安倍先生は「正直であれ」ということも繰り返し説いておられましたが、正直とは嘘をつかないということではなく、逃げずに自分が考えたことをしっかりと打ち出すこと。そして、それが誠実ということです。ある機関が行った大学に対するイメージ調査の結果を見ると、学習院の学生のイメージは「正直、礼儀正しい、誠実、上品」とされています。おそらくそれは、いわゆる“学習院マジック”によるものなのでしょう。学習院の伝統がキャンパスに染みついていて、その雰囲気が自然と学生をそのように育てていくようです。高等科からの進学生は大学生の1 割程度ですが、彼・彼女らが持っている情調は雰囲気作りに大きな役割を持っていると思います。

- 大澤

- 学習院生は品格があると言われますが、それは自己肯定感に裏打ちされた自信と個性の捉え方から生まれているように感じます。自己肯定感が持てるからこそ、誰かが成功した時にも妬みや嫉みなく心から拍手ができるのです。また、個性とは人と違ったことをすることではなく、自らの内面を律しつつも、やりたいことに向かって努力することで磨かれるものです。自分、そして相手の本当の意味での個性を大切にする教育の結果であり、「自重互敬」の精神の賜物です。そうしたことが、結果的に品性につながっているのではないでしょうか。

文理の連携により柔軟な考え方を持つ人材を育成

- 荒川

- 日本では明治時代に始まった旧制高等学校のころから、文系、理系という線引きをした教育を行ってきました。現在、理科教育を推進しようという動きも見られますが、私はこれから進めなければならないのは文と理の連携・融合だと考えています。例えば「死」ひとつ取っても、生物学における「死」と哲学的に見た「死」はまったく異なりますし、経済学や法律学からの解釈もあります。文系、理系と区分けしてそれぞれの狭い範囲で考えるのではなく、両方の視点を柔軟に行き来できる人材を育てることが文理連携の意義です。大学では、平成30(2018)年から文理連携の講義として『生命社会学』を始めました。さらに、令和5(2023)年からは『宇宙利用論』を開講する予定です。宇宙開発はこれまで理工系の課題でしたが、宇宙で人間が活動し民間で利用するようになると法律や経済も必須であり、社会科学の考え方が不可欠になります。文理を超越して考える人が、これからの社会で活躍することを大いに期待しています。

- 大澤

- 江戸時代の学習院は儒学と国学の相反する学問を教えていましたし、明治時代に教頭を務めた嘉納治五郎先生は英語で授業を行うなど、国際化を唱えつつも日本の伝統文化を大切にされていました。これは、二項対立の双方を見る比較文化であり、学習院の真髄であって、脈々と続いて伝統になりました。荒川先生のお考えは、その二つを融合しようとする、まさにこれからの新しい姿だと思います。真理追究はこのクリティカル・シンキングの先にあり、伝統を発展させることに他なりません。伝統とはひとつの精神、あるいは道筋であり、その上で新しいことに挑戦していくのが学習院の教育ではないかと思っています。現在、初等科で拡充しているICT 教育も同様で、伝統という考え方を土台にした上で、先端技術を吟味して取り入れながら理想的な教育を目指しています。

- 荒川

- 令和4(2022)年度からの6か年中期計画「学習院VISION150」が策定されました。大学の使命は教育と研究ですが、研究については各先生が積極的に取り組んでくれていますし、教育の面では先ほどお話しした文理融合を促進し、それを基盤としたデータサイエンス教育に力を入れたいと考えています。様々なデータを分析・解析して有意義な知見を引き出すデータサイエンスはある意味ツールであり、今後は経済学や法律学などの分野にも必要となる科学で、社会の要請に応えているとも思っています。学部を問わず、全学生を対象とした副専攻のような教育カリキュラムを構築して進めていきます。

- 大澤

- 初等科では「学習院VISION150」において、国際化と教科教育の充実を掲げています。国際人の育成は、まずは自国の歴史や文化を知ることから始まると我々は考えています。自分の国の文化を大切にできてこそ、相手の国の文化も同じように大切にすることができるからです。その基礎となるのが道徳教育。第10 代院長だった乃木希典先生のおっしゃる「質実剛健」、安倍能成先生が掲げられた「自重互敬」などの本質を理解し、学習院生、あるいは日本という国の一員としてどのような理念や価値観をもつべきかを考えてもらいます。一方、学習院初等科が古くから行ってきたすべての教員が自分の専門教科を持っている高度な教育体制のもと、教育のIT化をいかにして進めていくかも重視しています。デジタルツールは、協働学習やアクティブラーニングの大きな一助となり、自分の考えを表しみんなで討議していく授業では、たいへん有効です。また、全教室に65 型の大型テレビを設置し、移動式電子黒板の導入もいたしました。このようにICTを充実させることができたのは寄付金を活用させていただいたおかげであり、心から感謝しています。

持続可能な社会のリーダーを輩出したい

- 荒川

- ところで、「学習院VISION150」には18 年後を見据えた大学の中長期計画「学習院大学グランドデザイン2039」が含まれていて、その中でも様々な目標を掲げています。世界的な課題となっているSDGsももちろん入っていますが、この問題に対峙するには基本的には人づくりが大切だと考えています。大前提として、人間が好き放題やっていてはいけない、社会を持続可能な発展の上に載せるのだという意識を学生に行き渡らせなければなりません。その上で、SDGsに叶うよう技術を組み立て直す必要があります。技術開発だけではなく、それを社会の中にいかに実装し、持続可能な発展をもたらすサイクルを構築するか。難しい問題ではありますが非常に重要であり、やはり文系と理系に分離していては実現できません。太陽光パネルを例にとると、技術者が優れた製品を作りさえすればいいわけではなく、パネル製造に必要なエネルギーからリサイクルを含めた適正処理まで考慮すべき点は数多くあります。これからの世界を考えた科学技術と社会システムを担う人材の育成は、大学の使命だと思っています。

- 大澤

- それは、多角的な視点とそれぞれの立場や社会を思いやって尊重する、まさに「自重互敬」の精神を持った人材が求められているということでしょう。ですから、持続可能な社会を担う人材の育成は、急に始まったわけではなく実は学習院が伝統的に行ってきたことでもあるわけです。そして、そうした人材がリーダーになっていかなければならないと強く思っています。幼稚園から大学までどの学校でも、学習院の伝統教育が貫かれた1本の道筋ができていることは、一貫教育の大きな魅力です。

- 荒川

- 学習院の学問が追究するのは「真善美」、そしてその先の目標が院歌にある「真理と平和」です。人材育成の根幹をなすこうした規範も学習院の大切な伝統であり、我々はそこに向かって邁進しています。

- 大澤

- 伝統をつなげていくためには、実は多くのエネルギーが必要であり、正直に生きることもまた然りです。それでも、私たちは決してぶれることなく、「ひろい視野 たくましい創造力 ゆたかな感受性」を備えた人材を育成していくという強い情熱を持って、進んでいきたいと思います。

- 荒川

- 昔も今も、そしてこれからも。世のため、人のため、持続可能な社会のために必要とされる学校が学習院だという誇りを持ち、尊い伝統を共に繋いでいきましょう。

- 本記事は、2022年5月に行われたインタビューを掲載しています。

プロフィール

学習院大学 学長

荒川 一郎

昭和59(1984)年理学部・物理学科講師、現在は教授・工学博士

令和2(2020)年より現職

専門:表面物理学・真空物理学

担当講義:原子物理学概論、物理実験

熊谷記念真空科学論文賞、真空技術賞受賞

学習院初等科 科長

大澤 隆之

学習院初等科、中・高等科を経て学習院大学経済学部卒業

昭和56(1981)年学習院初等科教諭、令和2(2020)年より現職

文部科学省算数専門家会議委員、日本数学教育学会研究部意

識調査委員会副委員長など要職多数

小学校算数教科書著者、日本数学教育学会功労賞受賞