鐘江 宏之 教授

─KANEGAE, Hiroyuki─

日本古代史

─KANEGAE, Hiroyuki─

日本古代史

略歴

| 1964年 | 福岡県に生まれる |

|---|---|

| 1983年 | 埼玉県立浦和高等学校卒業 |

| 1988年 | 東京大学文学部国史学専修課程卒業 |

| 1990年 | 東京大学大学院人文科学研究科修士課程国史学専攻修了 |

| 1995年 | 東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学 東京大学大学院人文社会系研究科助手 |

| 1996年 | 弘前大学人文学部講師 |

| 1997年 | 弘前大学人文学部助教授 |

| 2003年 | 学習院大学文学部助教授 |

| 2007年 | 学習院大学文学部准教授 |

| 2010年 | 学習院大学文学部教授 |

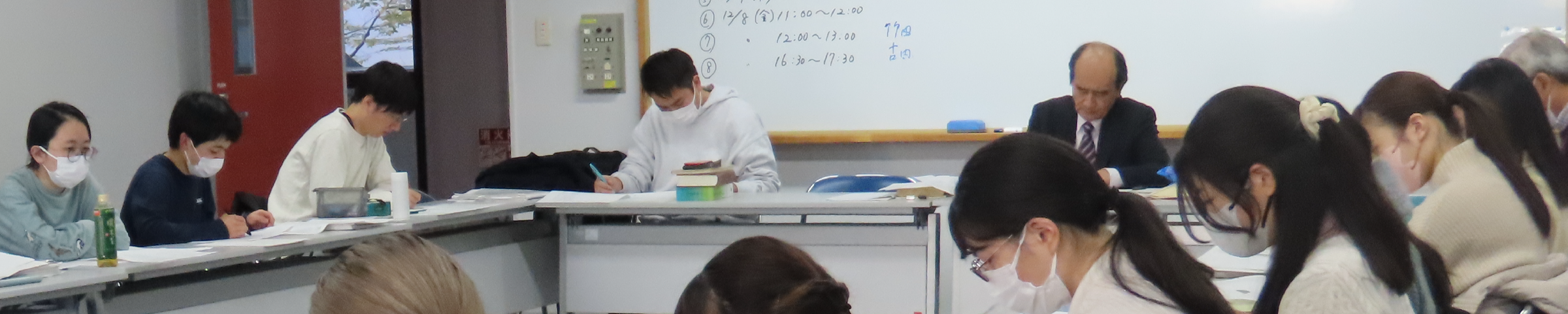

ゼミ紹介

日本古代史ゼミには、飛鳥・奈良・平安(摂関期ごろまで)時代を研究したい学生が集まっています。自力で研究を進めるための実力をつける共通の史料として、ふだんは律令法の『類聚三代格』を読み、夏合宿では六国史の『続日本紀』に取り組みます。私の専門は、律令地方行政、律令制度形成史、辺境社会での文化伝播などを、木簡などの出土文字資料を含む多様な史料で解明していくことですが、集まっている学生の問題関心ははるかに幅広く多岐にわたっています。

史学科 教員紹介

(順不同)