-

-

中島静佳氏グループ担当講師

-

春日倫氏リーダー講師

-

加藤久晴氏グループ担当講師

-

高橋伸佳氏講師

-

長谷川貴之氏講師

-

-

- 淡野健

学習院大学キャリアセンター

-

-

第1部パネルディスカッション 〜「3つの軸」の再確認・ポイントの説明

- 自己分析

- 志望動機

- プレゼンテーション

-

第2部パネルディスカッション 〜面接対策セミナーのふり返り

- 所作

- グループディスカッション

- グループ面接・個人面接

-

- 面接対策セミナーから約2ヶ月経ち、本格的な就職活動シーズンが目前に迫った2月末。学生たちにとって大切なこの時期に、セミナーで得た貴重な知識や経験を振り返るパネルディスカッションが開催されました。

第1部は、就職活動における3つの軸(自己分析・志望動機・プレゼンテーション)についての講義。まずは、学生同士で4人1組のグループになり「このセミナーに期待すること」についてディスカッション。就職活動の悩みやパネリストに求めるアドバイスなど、さまざまな想いが発表されました。

-

- 【1】自己分析

-

- 淡野

-

すでに面接を経験した人もいると思いますが、みなさん、初めて自分を否定されていませんか?今日は、そこからどう立ち上がるかという話をします。先ほどのディスカッションで「モチベーションが下がっている」という話が出ましたが、これからもモチベーションが下がる時はあります。維持するためには継続が大事だと、面接対策セミナーの最終日にも話しました。もう一度振り返っていきましょう。

-

グループディスカッション 質疑応答

「自己分析に関する悩みについて」

- 学生:

- 高校や大学、部活など、過去の経験はある程度まとめられましたが、将来何をやりたいのか願望があまりわかず、未来に対する自己分析がなかなか上手くいきません。

- 加藤:

- 自己分析をしっかり仕上げてから行動に起こす必要はありません。面接を経験したり、OB・OG訪問をしたりしていくうちに段々自己分析も仕上がっていくものですし、志望動機も固まっていくのだと思います。もしもそこで立ち止まっているようであれば、まずは一歩踏み出して、誰かに会うなどの行動を起こすことです。そうすれば自分自身もまた変化していくでしょう。

- 学生:

- 自分の軸に合わない経験もアピールするべきか、軸に合う経験だけの方がいいのか分かりません。私は軸として、ボランティア活動で培ったチャレンジ精神を挙げるつもりです。他には運動部でのチームワーク作りの経験もあるのですが、チャレンジとは違う経験なので迷っています。

- 高橋:

- 行動の裏には、必ず何か自分を動かすモチベーションがあります。すべての行動に無駄はないというのが大前提です。話を聞いていると、就職活動にこの経験は役立つ・役立たないという2軸だけで切っている気がします。そうではなく、まずは過去の行動を全部書き出してみること。よりよいチームワークを作るためにあなたがとった行動も、深く考えればきっと同じ軸なのだと思います。

ここで、自己認知と他己認知の違いを分析する『ジョハリの窓』についての講義。『ジョハリの窓』を実践したことのある学生からは「自分ではポジティブだと思うが、友達からは悩みが多い人だと言われた」など、第三者の視点や客観的な分析の大切さを実感したという声が多く聞かれました。

-

-

- 淡野

-

次に、みなさんにやっていただきたいのは大学時代の『モチベーションカーブ』を作ること。人間のモチベーションはずっと上がりっぱなしではありません。落ちる時は簡単に落ちます。みなさんも就職活動で企業に否定された経験があると思いますが、そこに自己分析の大きなヒントが隠されています。

- 長谷川

-

企業側はどういう人間を評価するのか。それは『モチベーションカーブ』が下がった時に、そこから何を得て、何を学べたかを自覚的に考えて答えられる人間です。そういう人ならば、たとえ仕事で大変な事があっても、逃げ出さずに乗り越えていける力があるだろうと判断します。まずは失敗や発見などの経験をよく洗い出して、その時にどう感じたのか、すべて書き出してください。過去の経験から何を学んだのか、整理することは非常に重要です。

- 淡野

-

失敗した時や窮地に陥った時、本当の"どん底"こそ大切だということです。現在、日本経済のカーブは下ですが、その中でもモチベーションが上がっている企業や人間はたくさんいます。面接対策セミナーの最後にも「私がやります」という言葉で、いつの時代でも輝いている人は必ずいるというメッセージを伝えています。

-

-

- 【2】志望動機

-

グループディスカッション 質疑応答

「志望動機や業界研究に関する悩みについて」

- 学生:

- OB・OG訪問の必要性は理解していますが、それ以前に企業のことを知る作業が上手くいきません。業界研究をする上で、インターネットなどで地道に調べていくのが近道なのか、もしくはもう少し違う方法があるのかアドバイスをお願いします。

- 春日:

- 私の場合は独学でした。まずは業界本やガイドブック、新聞などを読んで自分なりの意見や考えを持つ。それから、サークルの先輩などフランクに聞ける相手と話す。ただし顔見知りの先輩などはともかく、初対面の方を訪問する時に何も知らない状態でお会いするのは大変失礼です。ですから、まずは私が言ったいくつかのことで下準備を地道にやってみてはいかがでしょう。

- 学生:

- いまのお話で、業界研究に使える情報がたくさんあることは分かりました。ただ、それらの情報をどこまで深く理解すればいいのか、業界研究の深め方がよく分かりません。

- 高橋:

- 最低限必要なのは、企業に関する基本的な情報をおさえておくこと。例えば、ある分野では業界トップだが別の分野では後発だ、あるいは競合相手や提携先はどこかなど、最低限その辺りを知っておけば、その企業の方向性や将来像が何となく見えてきます。逆に知らないと、企業側に志望動機を疑われてしまう。ですから、業界地図が載っている雑誌や新聞記事などにも必ず目を通しておいた方がいいと思います。

ここで、業界研究の手法として『3Cフレーム』が登場。企業(カンパニー)・顧客(カスタマー)・競合(コンペティター)で構成される業界の仕組みを学びました。さらに、横軸を顧客(BtoC -BtoB)、縦軸を価格(高価格-低価格)としたポートフォリオを用い、企業が提供する商品やサービスについて図解。志望する企業や業界がどのゾーンに位置するのか考えることで、より業界研究を深められるというアドバイスがありました。この話を受け、さらに学生からの質問も続きます。

- 学生:

- 私は本が好きで出版業界を志望していますが、第一志望の企業で競合との編集方針の違いを質問したところ「それよりも、あなたが当社を志望する理由を素直に聞きたい」と言われました。それまでは他社との比較を根拠に志望動機を伝えようと考えていたので、正直戸惑っています。

- 春日:

- 本質論ではない枝葉の部分で会話をしてしまっているのでは。まずは「本が好き」というシンプルな気持ちやその理由をきちんと伝えることです。それに、編集方針というのは一人ひとりの編集長によっても違うでしょうが、それは社全体の方針ではない。「企業によって特有の方針があるはず」と頭の中で決めつけていませんか?そうではなく、まずはその企業のことを素直に受け止めてから整理し直して、再度自分の志望動機につなげることです。固定概念を一回外してみてください。

- 学生:

- どの説明会でもそうですが、企業の現状についての話は理解できるものの、先の話になると上手くイメージできずに悩んでいます。「御社が抱えている課題は何ですか?」と質問しても「いまは業績を伸ばすことが一番の課題です」と返されてしまい、未来の自分がなかなか見えてきません。

- 加藤:

-

話を聞いていると、業界研究で少し深入りしすぎなのではという感じを受けました。就職は受験と違います。点数がついて何点以上で合格、ではありません。ある程度自分で納得するまで研究できたら、すぐ行動に移してしかるべき時期です。

説明会やホームページには、基本的に良いことしか書いてありません。本音を聞き出したいのなら、やはりOB・OG訪問です。いずれにせよ、最終的には主語「私」です。私がその企業に入ってどうするか、というスタンスを持って業界研究や志望動機に取り組んでください。

-

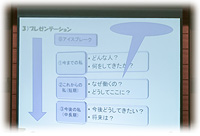

- 【3】プレゼンテーション

-

- 淡野

-

これまでに話した自己分析や志望動機も、伝えなければ意味がありません。プレゼンテーションでは、自分の意見を相手に伝えるということが最大のポイントです。

プレゼンテーションの場である面接には、必ず意図とストーリーがあります。最初はアイスブレイク。「今日は朝ご飯食べてきた?」といった雰囲気を溶かす会話から始まりますが、その時の第一印象はすごく大事です。続いて3つの箱。(1)今までの私(過去)、(2)これからの私(現在)、(3)今後の私(未来)。いきなり(3)から聞かれた人はいないはずです。そこには意図とストーリーがあるということを忘れないでください。

ここで3つの箱のうち、今までの私とこれからの私について、それぞれ何に置き換えられるかグループディスカッションを実施。学生たちからは、今までの私が「大学生」「自己分析」、これからの私が「社会人」「志望動機」など、さまざまな意見が出されました。

- 淡野

-

いまのように、グループ内で何かを作り上げるという作業は大事です。間違っていてもかまいません。一番駄目なのは、答えを出せないこと。たとえ、他のグループと同じ答えであっても「同じ意見です。私たちのグループでは…」と意見をきちんと言ってください。

私の意見としては、今までの私は過去の自分についての話「自己分析」です。そして、これからの私は現在の想いを述べる「志望動機」。しかし、大学生や社会人という答えも間違いではないです。ただし今回は、自己分析・志望動機・プレゼンテーションという3つの軸に当てはめた場合を言っています。この、過去から現在、現在から未来という図を念頭に置いて面接に臨んでいただきたいと思います。

第2部のセッションでは、所作やグループディスカッション、グループ面接、個人面接など、面接対策セミナーで学んだポイントについてふり返りが行われました。

-

- 【1】所作

-

- 淡野

-

面接対策セミナーでは、最初に参加者全員で所作を練習しました。第一印象を決める、一言目の「おはようございます」「こんにちは」の発声練習もしました。お辞儀の角度は何度がいいのか、ノックは2回か3回か、こういうことも必要ですが、一番大切なのは感謝の気持ちや「この企業に入りたい」という想いを持って面接に臨むことです。

テクニック的な話でいうと、"ながら"は止めましょうという話もありました。歩き"ながら"ドアを閉める、話し"ながら"会釈をするのではなく、ひとつひとつの動作をきちっと完結させる。また、椅子に座る時はやや前傾姿勢で座ること。「私のことを聞いてください」という想いがある時に、人は自然と前のめりになるものです。ですから、椅子と背中の間を拳ひとつかふたつ分くらい空けましょうという話をしました。

-

- 【2】グループディスカッション

-

- 淡野

-

グループディスカッションでは「社会に出て働く上で大切なこととは?」というテーマで議論しました。その際に、議長役や書記役などになる・ならないは問題ではありません。人事は全員を見ています。ここで大事なことはチームで何かをやり遂げること、きちんと答えを出そうとしていたかということです。もしも答えを出せなかった場合は、厳しいようですが「どうぞお帰りください」となるのが企業です。

-

- 【3】グループ面接・個人面接

-

- 淡野

-

グループ面接では、必ずしも全員が発言できるとは限りません。面接官が全員に質問しないこともあります。あるいは発言を求めた際に、例えば6人中3人しか手が挙がらなければその時点で時間を区切ってしまうケースもあります。なかには発言を促してくれる企業もあるかもしれませんが、手を挙げなかった人は意見がないと判断される場合が殆どです。

次に個人面接ですが、今年の面接対策セミナーでは新たな試みとして、個人面接のさらなる深堀りを行っています。事前に参加者全員へ配布した『自己発見シート』を提出してもらうことで、講師陣は「この学生はなぜこういう履歴書を書いたのか」という背景を熟知することができました。ですからセミナーの参加者は、講師からの"なぜなぜ"という深堀り質問を体験したはずです。実はその深堀り面接で聞かれたことは、これから臨む企業の個人面接でも必ず聞かれます。

最後に、パネリストであるOB・OG一人ひとりから学生へ向けてメッセージが伝えられました。

-

- 長谷川

-

いまのみなさんは学生ですが、これから就職をするということは企業人になるということです。ですから、これまでの消費者(買い手)目線からサプライヤー(売り手)目線に切り替える努力を徹底的にしていただきたい。私の感覚としては、まだビジネスではなく消費者としての目線でしか見ていない方が多いのではないかという印象です。しかし、みなさんはまだ学生ですので、実際にこうしたことは体験できていないと思います。だからこそ、いまのうちにどんどん社会人にアタックして、どういう人間がどういう動きで働いているのか、またその業界にどんな問題があるのかということを聞いて、サプライヤーの目線で考えることをぜひ習慣づけてください。

- 加藤

-

内定が出やすいのは、面接官に「この学生と働きたい」と思わせる人間です。勉強も大事ですが、まずは面接官としっかりコミュニケーションをとった面接をしてください。また、就職活動で大切なのは過程です。必ず毎日の就職活動をPDCAで振り返ってください。そのなかで成功体験をひとつひとつ積み重ねていき、大きな目標へつなげていっていただきたい。

これだけ多くの良い企業と出会える機会は、いましかありません。大きなチャンスを掴んでやろうという意思を持ってください。女子サッカーの佐々木監督も言っています。「成功の反対は失敗ではない。チャレンジしないことだ」。ぜひチャレンジをしていただきたいと思います。

- 高橋

-

就職活動では「あれをしなきゃ」「ここが足りないのでは」など、どうしてもテクニックの各論にいきがちですが、最終的にはみなさんと仕事をしたいと相手に思ってもらうことが大事です。まずは相手の質問に簡潔に、ダイレクトに答えること。そのためには、自分がどういう人間かということを常に考えなくてはいけない。いろんな人と話して場数をふみ、相手に自分の話をわかってもらうことを常に考えてほしいなと思います。もうひとつ、一番大事なのは学生時代最後の1年間をぜひ楽しんでくださいということ。就職活動は人生の終わりではなく、ただの通過点に過ぎません。どうか学生であるいまの時間を大切にして、楽しみながら今後の就職活動を頑張ってください。

- 春日

-

じっくり考えられる時間はいましかありません。しばらくすると、次々に埋まっていくスケジュールに振り回される時期になります。悩んでいても行動を止めずに、毎日、できることから就職活動を進めてください。

面接対策セミナーの初日に「社会に出て働く上で大切なこととは?」という質問がありました。社会人歴約20年の私が、この質問に一言で答えるならば「志と覚悟」です。正しい仕事やいい仕事をしようという気持ちが志。それから、どんなに大変なことがあっても負けないという覚悟。この2つを、いままでの社会人人生を振り返って思います。社会人は楽しいです。社会人になることを恐れず、ぜひこちら側に飛び込んできてください。

- 中島

-

私には先輩として2つの顔があります。「メンタイ講師」としての先輩と、企業で働く「社会人」としての先輩。他大学の学生には「社会人」の先輩はいますが、就職活動の悩みを率直に相談できる場はそうありません。しかし、みなさんには「メンタイ講師」としての先輩がいます。彼らはきっと、どんな悩みや相談にも必ず手を差し伸べてくれます。こういうシステムがあるのは学習院大学だけだと思います。今日、先輩方から行動してくださいという話がありましたが、私としては、まずはパニックを解いて落ちついてくださいと伝えたい。そのためにも、ぜひ講師をどんどん利用してください。