政治学研究科博士課程を終了するためには、「修士論文」あるいは特定の課題についての研究の成果である「特定課題研究」を提出する必要があります。

近年では、「特定課題研究」の方がより多くの院生から提出されているため、ここでは「特定課題研究」を提出する際のモデルケースをご紹介します。

博士前期課程

定員:10名

修了単位:30単位以上

学位:修士(政治学)

修士号の取得について

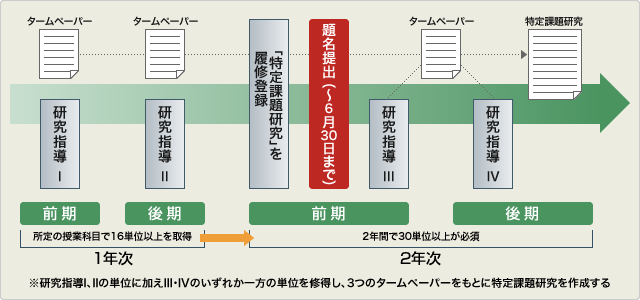

学期ごとに、学生は「タームペーパー」(研究報告レポート)を提出しなければなりません。

その積み重ねの上で、2年次の終わりに「特定課題研究」を提出することにより、「修士(政治学)」の学位を取得することができます。

タームペーパー作成に資するよう、各コースごとに様々な研究会が催されます。

また、競争的研究助成制度も設けられています。

博士後期課程

定員:3名

学位:博士(政治学)

博士号の取得について

研究者をめざすための後期課程では、学生は自らの研究テーマを掘り下げ、博士論文へとまとめていきます。

学習院大学大学院政治学研究科は、日本政治・強制研究、国政関係・地域研究、政治理論・思想史研究、社会学・政治心理学、メディア研究など、広範な分野にわたる充実したスタッフの研究指導を受けながら、博士号の取得をめざします。

博士前期課程 修士論文および特定課題研究 コース別題目一覧(令和元年~6年度)

日本政治・政策研究コース

令和元(2019)年度

- 都道府県庁所在地の市長選挙統計分析

令和4(2022)年度

- 日本の初等中等教育行政領域における地方自治体の自律性:公立中高一貫校を題材に

令和5(2023)年度

- 日本における女性の政治参画による政策効果とは

- 被災地のまちづくり

国際関係・地域研究コース

令和元(2019)年度

- 中韓国交正常化の政治過程

令和2(2020)年度

- 中国ナショナリズムの官製ナショナリズムと大衆ナショナリズムの変容

- 香港の司法機関の独立性を再考する

令和4(2022)年度

- EU 近隣政策における対外的な規範の構造―東方パートナーシップ(EaP)諸国を対象とした規範の類型と序列―

社会・公共領域研究コース

令和元(2019)年度

- 中国紙媒体の生き残り戦略:新聞と総合誌

- 中国ソーシャルメディア環境とネット世論の形成一反転の事例から見る個人メディアの役割と発展

令和2(2020)年度

- 現代日本の若者の進路選択問題

- 中国既存メディアと新興メディアに対する中国共産党の管理体制の発展と相違

- 「ポスト真実」環境における中国インターネット公共圏への再考 ——三つの原理から見直す

令和3(2021)年度

- コロナ下の中国の言論をめぐる緊張関係:コロナ対策から見える新たな統制モデル

- 「公知」「小粉紅」と「陰陽怪気」の盛宴 ——現代中国のインターネット世論における政治表現について——

- 中国におけるインターネット公共圏構築の可能性——ウェブ1.0時代とウェブ2.0時代の事件の対比を通して——

令和4(2022)年度

- 生活保護分野においても行政の透明性が確保できるのか―杉並区の行政事例を中心に―

令和5(2023)年度

- 日本の運動部活動がもちうる教育的意義の再検討―シティズンシップ教育の「主体化の構想」の観点から―

- 現代日本における新党の支持分析―立憲民主党・国民民主党・れいわ新選組の支持者は誰か―

- 父子世帯の子どもが負う教育上の不利のメカニズム

令和6(2024)年度

- 道徳性の非自発的な促進手段は倫理的に適切か?―モラルエンハンスメントとモラルナッジの検討―

- ゼロコロナ政策に対する中国ネット世論の変化―「知乎」におけるテキストマイニングをもとに―

- 中国における学校外教育が中学生の成績と高校進学に与える影響

博士後期課程 博士論文題目一覧(令和元(2019)~5(2023)年度)

平成25(2013)年度

- 笹部 真理子 – 「自民党型政治」の形成・確率・展開:文献的組織と県連の多様性

平成26(2014)年度

- 長谷川 朋子 – 第一次世界大戦後における日本の会議外交の形成:ヤップ島問題を事例として

平成30(2018)年度

- 金子 龍司 – 戦時下日本における娯楽統制の研究ー音楽統制を中心に

- 岡野 裕元 – 都道府県議会選挙の基盤的研究:選曲構成と競合動態

令和元(2019)年度

- 播磨 崇晃 – 明治期の報復運動と町村自治 ーーー地方問題をめぐる官と民の競合ーーー

令和2(2020)年度

- 高嶋 由美子 – 難民問題とは何か? アフガニスタン難民からの教訓