学習院大学の歴史

学習院の起こりは1847年、京都に設けられた公家の学問所にあります。1849年、孝明天皇より「学習院」の額(=勅額)が下賜され校名が定まりました。その後、京都の学習院は廃止されましたが、1877年、東京の神田錦町に開設された華族学校に学習院の名が受け継がれました。現在の学習院はこの時を創立としています。

1884年、宮内省所管の官立学校となった学習院は、1908年に現在の目白キャンパスに中等学科・高等学科が移転。『白樺』同人をはじめ個性豊かな人材を輩出しました。

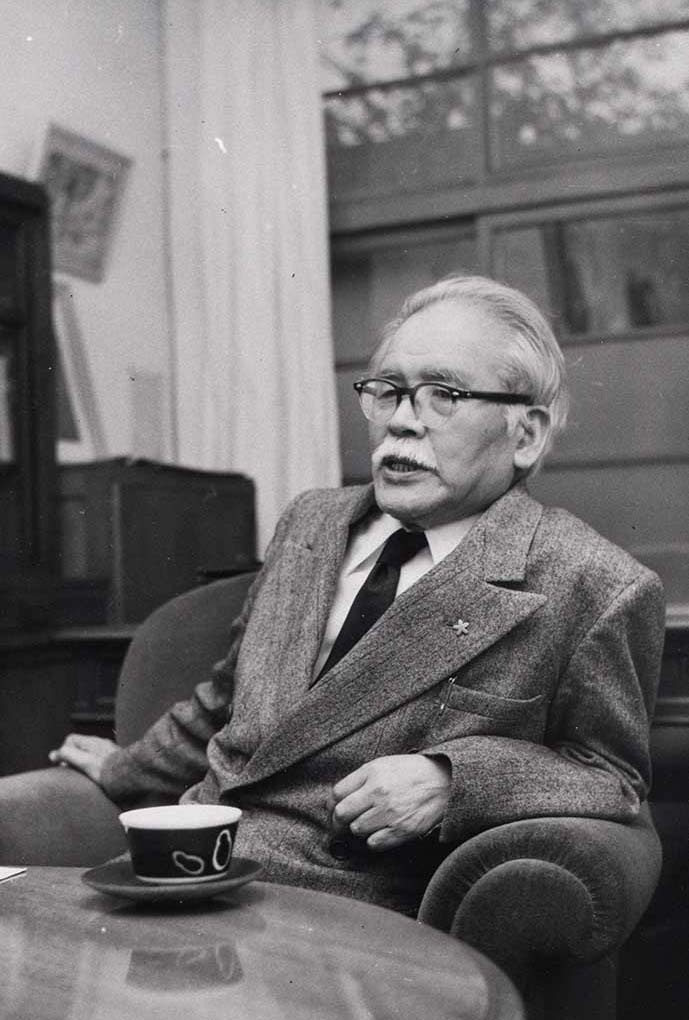

戦後は、学習院と女子学習院が宮内省から独立して財団法人学習院となり、一般に開かれた私立学校としての新たな一歩を踏み出しました。1949年には新制学習院大学が開学。安倍能成初代学長は、大学の特色として「国際的知識の養成、外国語の練熟と共に世界と国内との生きた現実の理解、更に進んでは文化国家としての日本の遠大な理想たる東西文化の融合」 を挙げました

学習院大学の歴史

- 1847年 ~ 1877年

- 京都から明治維新を経て東京へ。華族学校開設

- 1908(明治41)年

- 目白キャンパスの開設

- 1947(昭和22)年

- 宮内省から独立、財団法人学習院発足

- 1949(昭和24)年

- 学習院大学の開学

安倍能成初代学長 - 1978(昭和53)年

- 学習院創立百周年記念式典

法学部・経済学部研究棟

(旧東 1 号館) - 1999(平成11)年

- 学習院大学開学50 周年

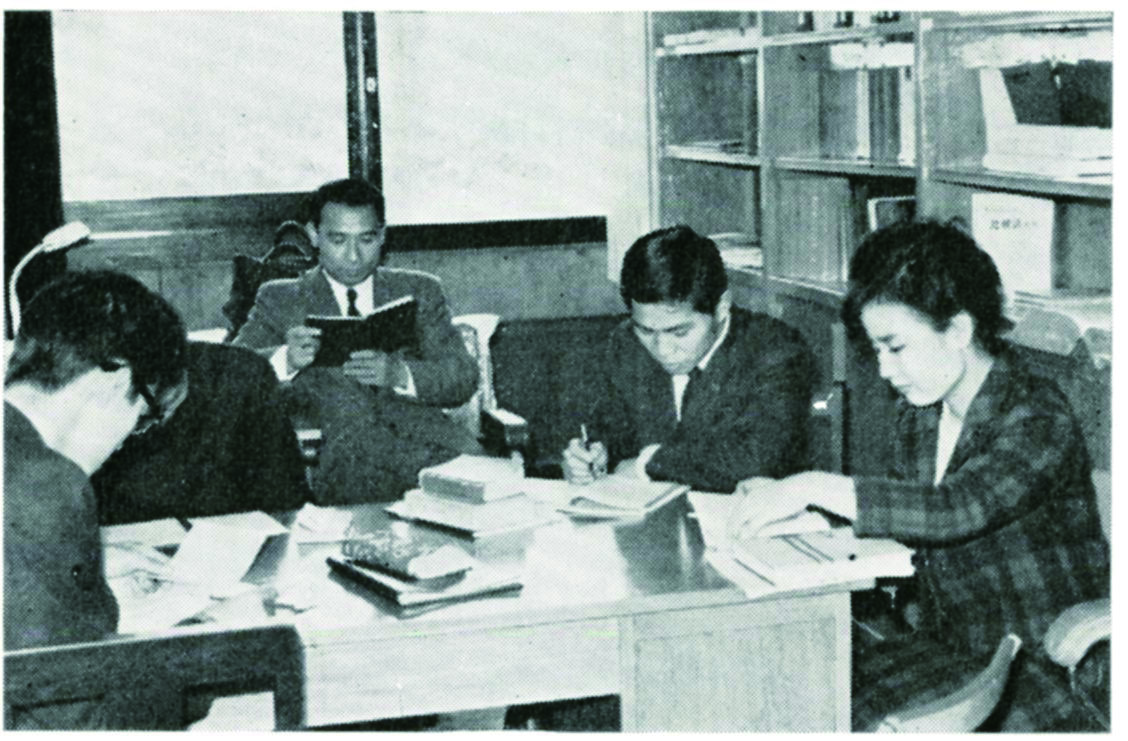

法学科の演習 林深山教授

(1966 年頃)

学習院大学法学部の歴史

1949 年、学習院大学は文政学部と理学部の2 学部で開学しました。文政学部は政治学科・哲学科・文学科で構成され、そのうち政治学科は、学習院が財団法人となる際、GHQ との交渉の中で示唆された“School of Government” の構想を具体化したものとして設置されました。1952 年、新たに経済学科が開設されたことにより、文政学部は政経学部(政治学科・経済学科)と文学部(哲学科・文学科)に改組されました。昭和30 年代に入ると、学習院大学は日本の経済成長と大学進学者の増加にともない発展を遂げ、研究教育体制も整備されていきました。政治学科では法学科設置の要望が強まり、1962 年より政治学科の専門課程が法学専攻コースと政治学専攻コースとに分かれました。そして1964 年に政経学部が改組されて、法学科と政治学科からなる法学部と、経済学科からなる経済学部が開設しました。

学習院大学法学部の歴史

- 1949(昭和24)年

- 新制大学として、文政学部(政治学科・文学科・哲学科)を設置

- 1952(昭和27)年

- 文政学部に代えて政経学部(政治学科・経済学科)と文学部を設置

- 1964(昭和39)年

- 法学部(法学科・政治学科)を設置。政経学部は翌年3月終了

- 1965(昭和40)年

- 『法学部研究年報』創刊(1996 年『法学会雑誌』に改題)

- 1968(昭和43)年

- 法学科・政治学科への学生の分属を3年次から入学時へ変更

- 1972(昭和47)年

- 大学院法学研究科修士課程法律学専攻を設置

- 1973(昭和48)年

- 法学部・経済学部研究棟(旧東1号館)竣工

- 1979(昭和54)年

- 大学院政治学研究科修士課程政治学専攻を設置

- 1981(昭和56)年

- 大学院政治学研究科に博士課程を設置

- 1982(昭和57)年

- 大学院政治学研究科の修士課程・博士課程をそれぞれ博士前期課程・博士後期課程に変更

- 1986(昭和61)年

- 大学院法学研究科に博士後期課程を設置し、同研究科の修士課程を博士前期課程に変更

- 1993(平成5)年

- 法学部・経済学部教育研究棟(東 2 号館)竣工、法学部・経済学部図書センター開設

- 2004(平成16)年

- 専門職大学院として法務研究科法務専攻(専門職学位課程)を設置

- 2005(平成17)年

- 大学院法学研究科法律学専攻博士前期課程を廃止。政治学科に特別選抜(FT)コース設置

- 2009(平成21)年

- 法科大学院に法務研究所を設置

- 2014(平成26)年

- 法学部開設50周年

- 2016(平成28)年

- 大学院法学研究科法律学専攻博士前期課程を設置

- 2024(令和6)年

- 法学科に法曹コース設置