図書

図書の目標

- 1児童の主体的で意欲的な学習活動や読書活動を充実させることをねらいとしています。

- 2児童の学習活動や読書活動を枝葉のように豊かにさせています。

取り組み

- 週1時間の「図書」の授業

- ブックリストの発行や、図書館独自の多彩な行事の開催

主体的・意欲的な読書活動をめざして

「図書」の授業

「図書」の授業では、幅広い分野の本に触れ、自分の知識や考えを深める読書指導をしています。 図書館利用指導は、図書館利用の決まりから図書の配列のしくみや参考図書の使い方までを学び、最終的に自らの課題を解決できるようにすることを目標としています。

また、各学年の児童の発達段階に応じた一貫した指導を行っています。

●各学年の学習のめあて

| 第1学年 | やさしい読み物を楽しんで読もうとする態度を育てる。

図書館の本の扱いに慣れる。 |

|---|---|

| 第2学年 | やさしい読み物を進んで読もうとする意欲を高める。

図書館の本の借り方、返し方を覚える。 |

| 第3学年 | いろいろな読み物を読もうとする態度を高める。

図書の分類と配列について、図書館の決まりを覚える。 |

| 第4学年 | 読書の幅を広げる。

請求記号と配架の関係など図書館の決まりを覚える。 |

| 第5・6学年

(総合) |

読書を通じて考えを深め、知識を広げる。

図書館を利用して、知りたいことがらを調べられる。 適切な読み物を選んで読む習慣をつける。 |

ブックリスト

児童の読書の幅を広げるために、独自のブックリストを作成しています。

特に初等科祭のブックリストはテーマごとの蔵書の充実を図ることにも役立っています。

「わかばの本」

児童が初等科を卒業するまでに読んでほしい本を、教員が学年別に選んだものです。

長きにわたって親しまれ、読みつがれてきた絵本や物語を中心に、各学年約20冊ずつ選書しています。

「夏休みのすいせん図書」

長い休みにはじっくり読書に取り組んでほしいという願いから、夏休み前にその年のリストを配付しています。

物語のほか、科学の本、伝記、平和を考える本など幅広い分野からの選書を心がけています。

「初等科祭 展示リスト」

初等科祭では毎年テーマを決めて、本の展示を行っています。

展示した図書のリストを配付しています。

平成30年度「調べてみよう アジアの国ぐに」

令和元年度「明るい未来のために今できること(SDGs)」

令和2年度「おいしい給食のひみつ!」

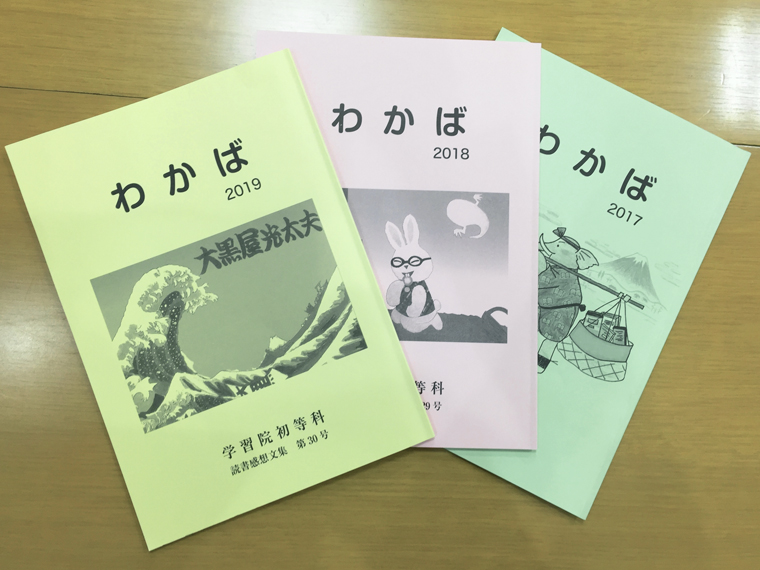

読書感想文集「わかば」

児童は本を読む活動を積み重ね、日常の読書体験は非常に豊かです。

特に長い夏休みにはたくさんの本を読み、心に残る本に出合ったら、感想文を書くことを勧めています。

読書感想文の中から特に優れたものを集めて、「わかば」という感想文集を発行しています。

友達が書いた文を読むことで、次の読書活動の意欲へとつながっていきます。

また、各作品に選考者からの講評を添えてあり、感想文の書きかたなども学ぶことができます。

多彩な行事

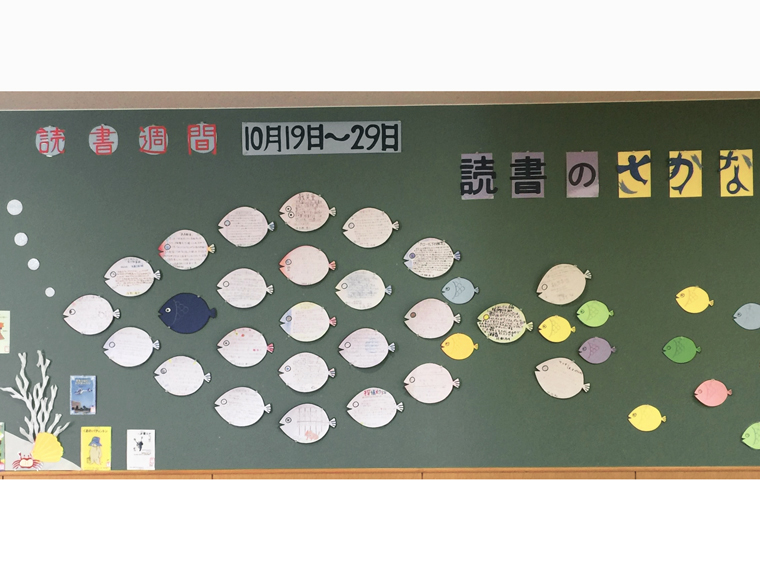

読書週間

毎年、6月と10月、それぞれ2週間にわたって実施しています。

通常よりも本を多く貸し出すほか、図書委員による低学年への本の読み聞かせ、ポスターコンクール、「セーター」や「まど」「りんご」など、楽しい形の紙に書く全校児童による本の紹介文の掲示、読書クイズやパズルなど、楽しい企画や活動が盛り込まれています。

「読書週間集会」

読書週間「読書のさかな」

どの本読もうかな

1年間をかけて、「わかばの本」とその年の「先生方からのおすすめの本」を読んでいく取り組みをしています。 児童は、配られたカードにシールを貼ってもらえるのを励みに読書をしています。

おはなし会

毎年、10月の読書週間に、1年生から6年生まで「東京子ども図書館」の方々に昔話を中心としたお話を語っていただき、心豊かな1時間を過ごしています。

人の肉声を通してお話を聞くことは、子どもの想像力を刺激するかけがえのない体験です。

初等科祭

テーマに基づく本の展示のほかに、図書委員による紙芝居が行われ、低学年を中心に大勢の児童が集まります。

多読者の表彰

1年間にたくさん本を読んだ児童と、「どの本読もうかな」の目標数に達した児童を対象に、年度末に表彰を行っています。目標に向かって多くの児童が図書館を利用しています。

図書委員の活動

5・6年生の図書委員が貸し出し手続きや書架の整頓などを行っています。 さらに読書週間などの行事に関わったり、集会活動で本の紹介や読み聞かせをしたりと、図書館の活動を推進していく上で大きな役割を果たしています。

調べ学習の拠点・情報センターとしての図書館

平成18年1月に、床面積約400平方メートルの新図書館が完成しました。 始業前から放課後まで常時開館して、専任の司書教諭とスタッフが、児童の読書活動を支援しています。

図書館専用コンピュータシステム

平成15年9月より図書館専用のコンピュータシステムを導入しました。 その結果、蔵書管理や図書の貸出返却の手続きが簡素化されました。館内にある5台の検索機は、児童が簡単に操作できるタッチパネル方式を採用しており、書名や著者名、件名などから瞬時に資料の情報が得られるようになっています。

児童は自分の読みたい本の検索のほか、各教科の調べ学習の際に、必要な情報を得ることに積極的に利用しています。

これからも、あらゆる学習活動において、児童が自ら課題を持ち、必要な情報を手に入れ、問題を解決していく能力を身につけ高めていくために機能する学校図書館を目指していきます。

書架

児童が本を選びやすい高さと配置になっています。

書架の数も多く、約30,000冊の本を入れても十分な余裕があります。

「わかばの本のコーナー」、「調べる本のコーナー」などもあり、児童の使いやすさを考えた配架をしています。

2つの学習スペース

低学年用学習スペース

高学年用学習スペース

同時に2クラスが学習できるスペースを持っています。

机と椅子は、それぞれ低学年向き・高学年向きのサイズにしてあります。それぞれに、スクリーンと黒板の機能を兼ね備えたガラス黒板やAV機器、インターネットにも接続できるLANなどが整備されています。

また、低学年用スペースの近くには「絵本コーナー」、高学年用スペースの近くには「調べる本のコーナー」があり、利用しやすい配置になっています。

絵本コーナー

楽しく本と触れ合うことのできるじゅうたん敷きの絵本コーナーを設けています。 その一部は、本の読み聞かせやブックトークなどが聞きやすいよう、階段状になっています。 冬季は床暖房であたたく過ごせます。休み時間の子どもたちの憩いの空間です。

掲示板

図書館の入口左手に、広い掲示スペースがあります。 定期的にテーマを決め、児童の本への興味をわき立たせるような情報を発信して、子どもたちが普段手に取らないような本にも興味を持つように工夫しています。

学級文庫

各学級の図書の充実にも力を入れています。

特に教室での活動が多い低学年については、1年生約480冊、2年生約400冊、3年生約260冊を備えています。

そして量だけでなく質も吟味し、教室での読書活動の充実を図っています。